Wiederfund Der Heuschreckensandwespe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Qrno. 1 2 3 4 5 6 7 1 CP 2903 77 100 0 Cfcl3

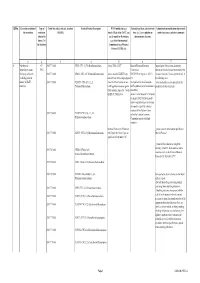

QRNo. General description of Type of Tariff line code(s) affected, based on Detailed Product Description WTO Justification (e.g. National legal basis and entry into Administration, modification of previously the restriction restriction HS(2012) Article XX(g) of the GATT, etc.) force (i.e. Law, regulation or notified measures, and other comments (Symbol in and Grounds for Restriction, administrative decision) Annex 2 of e.g., Other International the Decision) Commitments (e.g. Montreal Protocol, CITES, etc) 12 3 4 5 6 7 1 Prohibition to CP 2903 77 100 0 CFCl3 (CFC-11) Trichlorofluoromethane Article XX(h) GATT Board of Eurasian Economic Import/export of these ozone destroying import/export ozone CP-X Commission substances from/to the customs territory of the destroying substances 2903 77 200 0 CF2Cl2 (CFC-12) Dichlorodifluoromethane Article 46 of the EAEU Treaty DECISION on August 16, 2012 N Eurasian Economic Union is permitted only in (excluding goods in dated 29 may 2014 and paragraphs 134 the following cases: transit) (all EAEU 2903 77 300 0 C2F3Cl3 (CFC-113) 1,1,2- 4 and 37 of the Protocol on non- On legal acts in the field of non- _to be used solely as a raw material for the countries) Trichlorotrifluoroethane tariff regulation measures against tariff regulation (as last amended at 2 production of other chemicals; third countries Annex No. 7 to the June 2016) EAEU of 29 May 2014 Annex 1 to the Decision N 134 dated 16 August 2012 Unit list of goods subject to prohibitions or restrictions on import or export by countries- members of the -

Cesare Brizio, Guido Pagliano & Filippo Maria Buzzetti

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO 36 2020 Sezione: Archeologia•Storia•Scienze Naturali Sezione: Archeologia 36 Storia 2020 Scienze Naturali DIRETTORE RESPONSABILE Alessandra Cattoi Comitato di Redazione Claudia Beretta, Alessio Bertolli, Barbara Maurina, Filippo Prosser, Gionata Stancher, Fabiana Zandonai, Elena Zeni. Fondazione Museo Civico di Rovereto Borgo S. Caterina 41, 38068 Rovereto Tel. 0464 452800 - Fax 0464 439487 www.fondazionemcr.it [email protected] ISSN 1720-9161 In copertina: L’apparato per le registrazioni ultrasoniche, che include il microfono Ultramic 250 e il computer portatile Asus Netbook. Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 36 279-296 2020 CESARE BRIZIO, GUIDO PAGLIANO & FILIPPO MARIA BUZZETTI THE BURROWING BUZZ OF SPHEX SP. EXTENDS TO THE INAUDIBLE RANGE Abstract - Cesare Brizio, Guido Pagliano & Filippo Maria Buzzetti - Th e burrowing buzz of Sphex sp. extends to the inaudible range. In recent years, several species of Orthopterans were fi eld-recorded by authors 1 and 3 thanks to an innovative, low cost USB microphone with a sampling frequency of 250 kHz. In August 2019, during an acoustic exploration for Orthopterans, author 1 intercepted sounds from a burrow in the soil, from which a Sphecid wasp – here tentatively determined as Sphex funerarius (Gussakovskij, 1934) – emerged and was photographed in suboptimal conditions during the recording session. While the quality of the digital audio tracks was satisfactory, the collection of the buzzing specimen proved unfeasible. We provide a concise review of scientifi c literature about burrowing behaviour in Sphecidae, in particular covering those sources that describe the buzzing sound associated with the burrow excavation, and propose a comprehensive review of the audio samples obtained, including envelopes, spectrograms and frequency analyses, and revealing the previously unreported extension well into the ultrasonic domain, up to 70 kHz and above, of the buzzing sound emitted by burrowing Sphecoidea. -

The Introduction and Establishment of Sceliphron Caementarium (Drury

JHR 79: 163–168 (2020) doi: 10.3897/jhr.79.58659 SHORT COmmUNicatiON https://jhr.pensoft.net The introduction and establishment of Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (Hymenoptera, Sphecidae) in Malta (Central Mediterranean) Thomas Cassar1, David Mifsud2 1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta 2 Division of Rural Sciences and Food Systems, Institute of Earth Systems, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta Corresponding author: Thomas Cassar ([email protected]) Academic editor: M. Ohl | Received 15 September 2020 | Accepted 23 September 2020 | Published 30 October 2020 http://zoobank.org/D1800467-4008-4902-9E99-05672C5F52E0 Citation: Cassar T, Mifsud D (2020) The introduction and establishment of Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (Hymenoptera, Sphecidae) in Malta (Central Mediterranean). Journal of Hymenoptera Research 79: 163–168. https:// doi.org/10.3897/jhr.79.58659 Abstract The introduction and establishment of the North American mud-dauber wasp Sceliphron caementarium (Drury, 1773) is reported for the first time from the Maltese Islands. A check-list of the Maltese Sphecidae is provided. Keywords alien, invasive species, Maltese Islands, mud-dauber Introduction Almost 300 species of Hymenoptera are recorded as alien in Europe (Rasplus et al. 2010). Most of these represent either parasitoid taxa (including several aphelinids, eu- lophids and braconids) of which the majority were deliberately introduced for the bio- logical control of agricultural pests, or invasive ants which were accidentally introduced. Copyright Thomas Cassar, David Mifsud. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. -

Journal of Hymenoptera Research

J. HYM. RES. Vol. 9(2), 2000, pp. 324-346 A Review of the Sphex flavipennis Species Group (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae: Sphecini) 1 A. S. Menke and W. J. Pulawski (ASM) Systematic Entomology Laboratory, PSI, USDA, National Museum of Natural History, Washington D.C. 20560-0168, USA; (WJP) Dept. of Entomology, California Academy of Sciences, San Francisco, California 94118-4599, USA, e-mail: [email protected] Abstract.—The Sphex flavipennis species group, a Palearctic assemblage formerly called the max- illosus species group, is characterized, its species are diagnosed, keyed, their distributions sum- marized, and male antennae illustrated. The large Eurasian wasp formerly known as maxillosns Fabricius or rufocinctus Brulle must now be called fnnerarius Gussakovskij. Similarly, the species formerly known as afer Lepeletier must now be called leuconotus Brulle. The following species are included (new synonyms are listed in parentheses): atropilosns Kohl, 1885; flavipennis Fabricius 1793 (rufocinctus Brulle 1833); fnnerarius Gussakovskij 1934 (maxillosus Fabricius 1793, a junior homonym of Sphex maxillosus Poiret 1787; obscurus Fischer de Waldheim 1843; and mavromous- takisi de Beaumont 1947); leuconotus Brulle 1833 (triangulum Brulle 1833, a junior homonym of Sphex triangulum Villers 1789; afer Lepeletier 1845; sordidus Dahlbom 1845; tristis Kohl 1885; pluniipes Radoszkowski 1886, a junior homonym of Sphex plumipes Drury 1773; and pachysoma Kohl 1890); libycus de Beaumont 1956; melas Gussakovskij 1930; and oxianus Gussakovskij 1928 (nubilis de Beaumont 1968). A lectotype is designated for Sphex funerarius Gussakovskij 1930, and a neotype is designated for Sphex leuconotus Brulle 1833. Descriptive notes are provided for the type material of Sphex atropilosns Kohl, fitnerarius Gussakovskij, leuconotus Brulle, rufocinctus Brulle, and triangulum Brulle. -

Response of Orthoptera Assemblages to Management of Montane Grasslands in the Western Carpathians

Biologia 66/6: 1127—1133, 2011 Section Zoology DOI: 10.2478/s11756-011-0115-1 Response of Orthoptera assemblages to management of montane grasslands in the Western Carpathians Vladimíra Fabriciusová, Peter Kaňuch &AntonKrištín* Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Ľ. Štúra 2,SK-96053 Zvolen, Slovakia; e-mail: [email protected] Abstract: Montane grassy habitats in the Western Carpathians are relatively well preserved, maintain high species richness and are often important in accordance to the nature conservation policy in Europe. However, knowledge about the impact of farming on the habitat quality there is rather poor. The influence of various management types (permanent sheep pen, irregular grazing, mowing) on Orthoptera diversity and species determining assemblages of these habitats were analysed on 72 plots in Poľana Mts Biosphere Reserve. Altogether, 36 Orthoptera species (15 Ensifera, 21 Caelifera) were found, whereas the highest number of species was found on plots with irregular grazing (28 species), followed by plots with mown grass (17) and permanent sheep pens (14). All four measures of the assemblages’ diversity confirmed significant differences. Using Discriminant Function Analysis, correct classification rate of Orthoptera assemblages was unambiguous according to the type of management. Each form of the management harboured several characteristic species. Thus implications regarding the biodiversity conservation and grassland management were given. Key words: bush-crickets; grasshoppers; pasture; ecology; nature conservation Introduction or the influence of plant succession in meadows without any management (Marini et al. 2009). Higher species Various systems used to manage grasslands have a diversity was found in grazed compared to mowed significant influence on plant and animal communi- meadows in alpine habitats (Wettstein & Schmid 1999; ties, their species richness and abundance (Kampmann Kampmann et al. -

Journal of Threatened Taxa

ISSN 0974-7907 (Online) ISSN 0974-7893 (Print) Journal of Threatened Taxa 15 February 2019 (Online & Print) Vol. 11 | No. 2 | 13195–13250 PLATINUM 10.11609/jott.2019.11.2.13195-13250 OPEN www.threatenedtaxa.org ACCESS Building evidence for conservation globally MONOGRAPH J TT ISSN 0974-7907 (Online); ISSN 0974-7893 (Print) Publisher Host Wildlife Information Liaison Development Society Zoo Outreach Organization www.wild.zooreach.org www.zooreach.org No. 12, Thiruvannamalai Nagar, Saravanampatti - Kalapatti Road, Saravanampatti, Coimbatore, Tamil Nadu 641035, India Ph: +91 9385339863 | www.threatenedtaxa.org Email: [email protected] EDITORS Typesetting Founder & Chief Editor Mr. Arul Jagadish, ZOO, Coimbatore, India Dr. Sanjay Molur Mrs. Radhika, ZOO, Coimbatore, India Wildlife Information Liaison Development (WILD) Society & Zoo Outreach Organization (ZOO), Mrs. Geetha, ZOO, Coimbatore India 12 Thiruvannamalai Nagar, Saravanampatti, Coimbatore, Tamil Nadu 641035, India Mr. Ravindran, ZOO, Coimbatore India Deputy Chief Editor Fundraising/Communications Dr. Neelesh Dahanukar Mrs. Payal B. Molur, Coimbatore, India Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune, Maharashtra, India Editors/Reviewers Managing Editor Subject Editors 2016-2018 Mr. B. Ravichandran, WILD, Coimbatore, India Fungi Associate Editors Dr. B.A. Daniel, ZOO, Coimbatore, Tamil Nadu 641035, India Dr. B. Shivaraju, Bengaluru, Karnataka, India Ms. Priyanka Iyer, ZOO, Coimbatore, Tamil Nadu 641035, India Prof. Richard Kiprono Mibey, Vice Chancellor, Moi University, Eldoret, Kenya Dr. Mandar Paingankar, Department of Zoology, Government Science College Gadchiroli, Dr. R.K. Verma, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, India Chamorshi Road, Gadchiroli, Maharashtra 442605, India Dr. V.B. Hosagoudar, Bilagi, Bagalkot, India Dr. Ulrike Streicher, Wildlife Veterinarian, Eugene, Oregon, USA Dr. -

Sandwespe Sphex Funerarius (Gussakovskij 1934) Auf Den Binnendünen Bei Sandhausen Und Walldorf (Hymenoptera: Sphecidae)

Weiser: Beobachtungen zu Vorkommen und Biologie der Heuschrecken-Sandwespe Sphex funerarius 157 Mitt. POLLICHIA 100 157 – 169 14 Abb. Bad Dürkheim 2020 ISSN 0641-9665 (Druckausgabe) ISSN 2367-3168 (Download-Veröffentlichung) Peter WEISER Beobachtungen zu Vorkommen und Biologie der Heuschrecken- Sandwespe Sphex funerarius (GUSSAKOVSKIJ 1934) auf den Binnendünen bei Sandhausen und Walldorf (Hymenoptera: Sphecidae) Kurzfassung Abstract Beobachtungen zu Vorkommen und Biologie der Heu- Notices on Occurence and Biology of the Golden Dig- schrecken-Sandwespe Sphex funerarius (Gussakovskij ger Wasp Sphex funerarius (Gussakovskij 1934) on Inland 1934) auf den Binnendünen bei Sandhausen und Walldorf Dunes Near Sandhausen and Walldorf in Baden-Wuert- (Hymenoptera: Sphecidae). –– Mitt. POLLICHIA 100: temberg, Germany (Hymenoptera: Sphecidae). –– Mitt. 157 – 169, Bad Dürkheim. POLLICHIA 100: 157 – 169, Bad Dürkheim. Die Heuschrecken-Sandwepse (Sphex funerarius) ist die The Golden Digger Wasp (Sphex funerarius) is the big- größte einheimische Grabwespe. Als mediterrane Art gilt gest native digger wasp in Germany. As a Mediterranean sie bei uns als ausgesprochen selten. Sie ist sehr wärmebe- species it is considered rare in our territory. The wasp dürftig und bevorzugt trockene Habitate (xerothermophil), requires warmth and prefers dry habitats (xerothermophi- weshalb sie nur lokal und zeitweilig auftritt. In der Mono- lic). For these reasons it only appears locally and tempora- graphie über die Sandhausener Dünen von 1994 wird als rily. In the monograph about the Sandhausen dunes, 1965 letzte Beobachtung das Jahr 1965 genannt (Krüss 1994). is mentioned as the year of the last observation (Krüss Seit 2016 zählte die Heuschrecken-Sandwespe zu den 1994). Since 2016, the Golden Digger Wasp is among häufigsten Grabwespen um Sandhausen. -

Naturschutz Und Landschaftspflege in Brandenburg Heft

Heft 1, 2 2017 Ergebnisse aus EU LIFE-Projekten in Brandenburg Einzelverkaufspreis: 7,- € NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG BEITRÄGE ZU ÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ 2 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG 26 (1, 2) 2017 Natur des Jahres 2017 Titel Art Info und Kontakt Vogel des Jahres Waldkauz Naturschutzbund Deutschland (NABU) 10108 Berlin, (Strix aluco) Tel. 030-284984-0, Fax -2000, [email protected] Wildtier des Jahres Haselmaus Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi), PF 12 03 71, 53045 Bonn, (Muscardinus avellanarius) Tel. 0228-2692217, [email protected] Reptil des Jahres Blindschleiche Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DHGT), (Anguis fragilis) Postfach 120433, 68055 Mannheim, Tel. 0621-86256490, [email protected] Insekt des Jahres Gottesanbeterin BFA Entomologie im NABU, c/o Werner Schulze, Samlandweg 15a, (Mantes religiosa) 33719 Bielefeld, Tel. 0521-336443, [email protected] Schmetterling des Jahres Goldene Acht BUND NRW Naturschutzstiftung, Merowingerstraße 88, 40225 (Colias hyale) Düsseldorf, Tel. 0211-302005-14 [email protected] Libelle des Jahres Gemeine Keiljungfer Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen und Bund für Umwelt und (Gomphus vulgatissimus) Naturschutz Deutschland (BUND), Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin, Tel. 030-2758640, [email protected] Wildbiene des Jahres Knautien-Sandbiene Arbeitskreis Wildbienen-Kataster, c/o Hans Richard Schwenninger, (Andrena hattorfi ana) Goslarer Straße 53, 70499 Stuttgart, [email protected] Spinne des Jahres Spaltenkreuzspinne Arachnologische Gesellschaft, c/o Christoph Hörweg, Naturhistorisches (Nuctenea umbratica) Museum, Burgring 7, A-1010 Wien, Tel. +43-1-52177-515, [email protected] Weichtier des Jahres Schöne Landdeckelschnecke Kuratorium „Weichtier des Jahres“, Deutsche Malakozoologische (Pomatias elegans) Gesellschaft, c/o Dr. Vollrath Wiese, Bäderstraße 26, 23743 Cismar, Tel. -

Isolated Populations of the Bush-Cricket Pholidoptera Frivaldszkyi (Orthoptera, Tettigoniidae) in Russia Suggest a Disjunct Area of the Species Distribution

A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 665: 85–92 (2017) Disjunct distribution of Pholidoptera frivaldszkyi 85 doi: 10.3897/zookeys.665.12339 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Isolated populations of the bush-cricket Pholidoptera frivaldszkyi (Orthoptera, Tettigoniidae) in Russia suggest a disjunct area of the species distribution Peter Kaňuch1, Martina Dorková1, Andrey P. Mikhailenko2, Oleg A. Polumordvinov3, Benjamín Jarčuška1, Anton Krištín1 1 Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovakia 2 Moscow State University, Department of Biology, Botanical Garden, Leninskie Gory 1, Moscow 119991, Russia 3 Penza State University, Department of Zoology and Ecology, Lermontova 37, Penza 440602, Russia Corresponding author: Peter Kaňuch ([email protected]) Academic editor: F. Montealegre-Z | Received 20 February 2017 | Accepted 14 March 2017 | Published 4 April 2017 http://zoobank.org/EE2C7B17-006A-4836-991E-04B8038229B4 Citation: Kaňuch P, Dorková M, Mikhailenko AP, Polumordvinov OA, Jarčuška B, Krištín A (2017) Isolated populations of the bush-cricket Pholidoptera frivaldszkyi (Orthoptera, Tettigoniidae) in Russia suggest a disjunct area of the species distribution. ZooKeys 665: 85–92. https://doi.org/10.3897/zookeys.665.12339 Abstract Phylogenetic analysis and assessment of the species status of mostly isolated populations of Pholidoptera frivaldszkyi in south-western Russia occurring far beyond the accepted area of the species distribution in the Carpathian-Balkan region were performed. Using the mitochondrial DNA cytochrome c oxidase subunit I gene fragment, we found a very low level of genetic diversity in these populations. Phylogeo- graphic reconstruction did not support recent introduction events but rather historical range fragmenta- tion. -

Influence of Multiple Factors on Insect Colonization of Heterogeneous

ECOLOGY AND POPULATION BIOLOGY Influence of Multiple Factors on Insect Colonization of Heterogeneous Landscapes: A Review and Case Study with Periodical Cicadas (Homoptera: Cicadidae) 1 2 WILLIAM M. COOK AND ROBERT D. HOLT Global Institute of Sustainability, Arizona State University, Tempe AZ 85287 Ann. Entomol. Soc. Am. 99(5): 809Ð820 (2006) ABSTRACT The literature on herbivorous insects in heterogeneous habitats has addressed insect population responses to patch size, distance from source populations, habitat edges, and variation in host stem density. Studies typically conclude that insect colonists respond positively to the area of host plant patches, but there is little consensus on how insects respond to variation in host density at the patch level. Although observed variation likely results partially from differences in study species and focal habitats, deviations from expectations also may reßect the importance of unmeasured habitat parameters. In this study of colonization by cicada Magicicada cassinii (Fisher) in an experimentally fragmented old Þeld, we simultaneously examined landscape variation in patch size, distance from the sources of colonization, and local host plant stem density (at a within-patch scale) and also considered edge effects. Per stem colonization was positively related to proximity to the population source and habitat patch size but negatively related to local host stem density. The effect of edge was nonsig- niÞcant. When coarser scale estimates of local stem density (calculated by averaging the Þgures for all quadrats within patches) were used in analyses, fewer signiÞcant main effects were found and sometimes interactions occurred. Our study highlights the importance of including all potential explanatory variables in analyses, with what we feel is a novel observation that the explicit consid- eration of Þne-scale, within-patch variation in local stem density can be important to the interpretation of insect dispersal and colonization. -

La Variabilité Morphologique De Metrioptera (Bicolorana

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT ZOOLOGII ANNALES ZOOLOGICI Tom 40 Warszawa, 28 II 1987 Nr 12 Anna L iana La variabilite morphologique de Metrioptcra (Bi color a na) bicolor ( P h il.) (Orthoptera) [Avec 2 cartes, 28 text-figures et 10 tableaux] Abstract. On the basis of the biometrical measurements the analysis of an interspecific variability of eurosiberian species Metrioptera (Bicolorana) bicolor (P h i l .) is presented. Two subspecies: M. (B .) bicolor bicolor (P h i l .) and M. (B.) bicolor angarica ssp. n. are dis tinguished. INTRODUCTION Metrioptera (Bicolorana) biocolor (P h il.) cst une des especes indigenes les pins interessantes egalement par egard a sa repartition geograpliique que par ses exigences ecologiques. L’aire de cette espece, le xdus souvent definie comme eurosiberienne, s’dtand depuis la France (environs de Paris) a l’ouest jusqu’a Jakoutie et Sakchalin a l’est (c’est-a-dire depuis 0°E jusqu’aux 140° 30'E); depuis les montagnes d’Europe meridionale au sud jusqu’aux les en virons de Bruxelles, Skania, les environs de Vilno et Moscou et ensuite depuis le Kirghistan et la Mongolie au sud jusqu’au district de Jakoutie et d’Olek- minsk an nord (c’est-^-dire en Europe depuis 44° jusqu’aux 56°N et en Asie depuis 40° jusqu’aux 62°N) (Carte 1). Les details de la repartition en Sibórie sont inconnus, mais en general l’aire totale de M. (B .) bicolor ressemble les aires des especes xerothermophiles des plantes, telles que: Silene nutans L., Gypsophila muralis L., Dianthus dcltoides L., Oxytropis pilosa (L.), Brachy- podium pinnatum (L.) P. -

Newsletter 4

EDIT ATBI+M NEWSLETTER 04 April 2011 ____________________ CONTENTS ____________________ NOTE FROM THE EDIT WP7 LEADER………………………….……2 SUMMARY OF THE EDIT ATBI+M ACTIVITIES……………………2 THE EDIT ATBI+M HERITAGE…………………………………..……3 ATBI+M IN SLOVAKIA AND GERMANY – On the right track.....................……....................4 ATBI+M MERCANTOUR/ALPI MARITTIME – A sustainable success story…………………….6 OUTLOOK - ATBI+M IN BIOSPHERE RESERVES............................10 ATBI+M RELATED PUBLICATIONS .................................................11 CONTACTS, WEBSITES, ATBI CONFERENCE USA……….………13 __________________________ The views expressed in the newsletter are those of its correspondents, and do not necessarily reflect the policy of EDIT. WP7 Leader: Christoph L. Häuser (MfN Berlin) Team Leader: Lars Krogmann (SMNS Stuttgart) Coordinators: Anke Hoffmann and Alexander Kroupa (MfN Berlin), Juan Carlos Monje (SMNS Stuttgart) Homepages: www.atbi.eu; www.e-taxonomy.eu ______________________________________________________________________________________ EDIT ATBI+M 04 Page 1 April 2011 NOTE FROM THE EDIT WP7 Leader SUMMARY OF THE EDIT ATBI+M With the EU funding for the EDIT network now ACTIVITIES coming to an end, this will be the last EDIT ATBI+M newsletter in its current format. We First we would like to present a brief summary look back at five years of intensive and successful about the results of our EDIT ATBI+M activities collaboration in organizing and conducting between 2007 and 2010 before going into details biodiversity inventories linked to conservation in the next pages of this newsletter: efforts, which led to a new approach for an ATBI+M concept and business case. This Between 2007 and 2010 Numbers approach focuses on the rapid generation of high March 2011 ATBI+M sites - established in six quality primary occurrence data for many protected areas of four countries 4 different organisms, which captured, processed, a) Mercantour (France) and shared electronically speed up both research b) Alpi Marittime (Italy) and conservation.