L'evoluzione Della Microcar: Da Semplice Motocicletta Con Il Tetto A

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Miura P400 Lamborghini’S Bullish Move

BUICK SERIES 50 SUPER HONDA CBX MICROCARS R50.50 incl VAT August 2018 MIURA P400 LAMBORGHINI’S BULLISH MOVE NOT FOR LIGHTWEIGHTS LAND-ROVER TREK 10-YEAR ALFA GTA REPLICA BUILD CAPE TOWN TO LONDON SIX DECADES AGO CHEVROLET BUSINESS COUPÉ | NER-A-CAR | CARS OF THE KRUGER CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — AUGUST 2018 LATE NIGHTS FOR THE LONG RUN A LOYAL STAR 03 Editor’s point of view 72 Rudolf Uhlenhaut CLASSIC CALENDAR THE FAST CLIMBER 06 Upcoming events 76 Honda CBX NEWS & EVENTS POCKET POWER 12 All the latest from the classic scene 82 Bubble cars and microcars – Part 1 THE HURST SHIFTER THE ABC OF LUBRICATION 20 A gliding light 90 Tech talk THE YOUNGTIMER CONSERVING WILDLIFE 22 Defending the cult classics 92 2018 Fiat Panda TwinAir 4x4 Cross LETTERS SUCKERS FOR PUNISHMENT 24 Have your say 93 CCA project cars CARBS & COFFEE GEARBOX 28 Cars of the Kruger Park 96 Classified adverts KABOOM! KB KEEPS CLIMBING 32 40 years of the Isuzu bakkie NEARLY A CAR 46 36 The Ner-A-Car motorcycle A BULLISH MOVE 40 Lamborghini Miura SAFE MY MATE! 46 Buick Series 50 Super NOT FOR LIGHTWEIGHTS 50 Alfa Romeo GTA homage MASTERFUL BUSINESS 56 56 Chevrolet Business Coupé resto-mod LANDY OF HOPE & GLORY 62 Cape Town to London 60 years ago HISTORIC RACING – THE FUTURE 68 2018 Le Mans Classic www.classiccarafrica.com | August 2018 | 1 From specialist metal fabrication, welding, cutting, panel restoration and spraypainting, right through to glass restoration, auto trimming, electrical work and mechanical rebuilds. Give FUEL a call today to see if we can help you with turning your ideas into reality Exotic Car Servicing & Repairs Mechanical & Cosmetic Restoration Custom One-Off Projects. -

Upcoming Events

March 2019!!!! ! Volume 37 No. 3 Here’s how to find the Cal Auto Museum from eastbound I-80. (Follow the Arrows) Exit to 5th St. (just past I-5 exit) Turn R. on 5th St – continue to Broadway and turn R. Continue 1/4 mile and turn R. on Front St. Continue on Front to Museum on left. UPCOMING EVENTS • March 16, 2019 - California Auto Museum, Sacramento, 2200 Front St – Phone (916) 442-6802. Micro Car Exhibit runs March 15 to August 15. • May 11,2019 - Niles “Spring Fever” Car Show in Niles District of Fremont • September 22, 2019 - NCKCC Annual Show at Blackhawk Museum, Danville NCKCC News Page 2 March 2019 FROM THE PREZ WHAT ARE WE DOING IN 2019? The first actual “official” Club event of 2019 is After seeking reactions to all the suggestions for coming up on Saturday March 16th, 2019: a visit to 2019 activities, that have been proposed by our the California Auto Museum in Sacramento (https:// NCKCC members, we have come up with the www.calautomuseum.org/). following list of activities that gathered the most interest. The Museum has a newly opened exhibit on “Micro Cars” (March 15th – August 05th). (Hmm, Micro Unfortunately, one of our favorites, The Art & Wine Cars, reminds me of that post-holiday diet that Festival, had to be deleted. We got a call from the never got started. If you are planning to attend, W.C. Chamber of Commerce saying that they had please let Vern know your plans. We are thinking – another Car Related display that would replace our maybe a carpool from the Bay Area to Museum little show. -

MICROCARROS EUROPEUS Design E Mobilidade Sustentável

UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE BELAS-ARTES MICROCARROS EUROPEUS Design e Mobilidade sustentável Maria João Tavares dos Santos Gabriel Dissertação Mestrado em Design de Equipamento Especialização em Design de Produto Dissertação orientada pelo Professor Doutor Paulo Parra 2019 DECLARAÇÃO DE AUTORIA Eu, Maria João Tavares dos Santos Gabriel, declaro que a presente dissertação de mestrado intitulada “MICROCARROS EUROPEUS”, é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas na bibliografia ou outras listagens de fontes documentais, tal como todas as citações diretas ou indiretas têm devida indicação ao longo do trabalho segundo as normas académicas. O Candidato Lisboa, 31 de outubro de 2019 RESUMO A presente dissertação tem como tema “Microcarros Europeus – Design e Mobilidade sustentável”. O principal objetivo deste trabalho traduz-se na construção de uma leitura sistematizada do projeto e implementação de microcarros europeus ao longo do século XX, tendo em vista não só o esclarecimento/definição do próprio conceito, mas também a perceção do seu papel atual e futuro a nível da mobilidade urbana sustentável. Neste sentido, percorrem-se dimensões como o design específico dos veículos, antecessores, autores e empresas envolvidas, assim como o contexto socioeconómico inerente. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa exaustiva em fontes bibliográficas e fontes on-line, para além de contactos diretos com colecionadores e especialistas na temática, através de fóruns de debate e participação em encontros e mostras nacionais. Os microcarros consistem em veículos motorizados, que surgiram na Europa após a Segunda Guerra Mundial, num contexto de escassez de recursos económicos, energéticos e de materiais de produção. -

Programma Bo-Raticosa-Settembre-20-New2.Pdf

Col Patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Francesco Amante con con i Patrocini della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Pianoro e col Patrocinio del CONI Comitato Regionale Emilia Romagna Bologna CORSE CORSE BOLOGNA BOLOGNA Bologna CORSE CORSE BOLOGNA BOLOGNA 3322aa BBoollooggnnaa-Ratic-Raticoossaa Campionato Italiano di Velocità in Salita per Auto Storiche 1111··1122··1133 settembresettembre 22002200 Save the new date! È prevista la partecipazione Prove e gara saranno precedute di un numero limitato da 4 salite in parata di auto di vetture moderne d’epoca che potranno provare l’ebbrezza di percorrere questo splendido tracciato a strada chiusa ...dal 1926 continuiamo la tradizione della Corsa nel tempo! Uicio Private Banking Bologna www.velocitaraticosa.it Fax: +39_051_272_630 Telefono: +39_051_351_3615 [email protected] Pantone 375C Pantone 5425C AUTOSOCCORSO PIANORESE AUTOFFICINA MARINO MOROTTI TT CAR SERVICE - LOIANO PUBBLICA ASSISTENZA - PIANORO AMICI DI LIVERGNANO VOLONTARI DI PIANORO Apertura iscrizioni O P E N Chiusura iscrizioni Lunedì 7 settembre 2020, ore 21:00 Direzione gara, Segreteria Municipio – Piazza dei Martiri – Pianoro Nuovo e Ufficio stampa Ingresso team Area Paddock A partire da venerdì 11 settembre dalle ore 9:00, presso via San Bartolomeo in località Musiano raggiungibile percorrendo via Nazionale, girare a destra su via D. Casalini e nuovamente a destra Centro Accrediti, Verifiche Area Paddock, presso via San Bartolomeo in località Musiano raggiungibile e consegna -

Auction Results the Bruce Weiner Collection

Auction Results The Bruce Weiner Collection Lot Year - Make / Model Chassis # Price Sold 243 1953 Messerschmitt KR 175 $23,000.00 Sold 244 1961 Isetta 300 Pickup (Factory-Built) $63,250.00 Sold 245 1961 Messerschmitt KR 200 Cabrio $52,900.00 Sold 246 1965 Goggomobil TS-300 Cabriolet $34,500.00 Sold 247 1958 Maico 500 $29,900.00 Sold 248 1958 Zündapp Janus $51,750.00 Sold 249 1956 BMW Isetta 'Bubble Window' Cabrio $89,700.00 Sold 250 2005 MCC Smart Crossblade $46,000.00 Sold 251 1959 Messerschmitt KR 200 Sport $92,000.00 Sold 252 1959 PTV 250 $46,000.00 Sold 253 1958 Trabant P50 and Weferlinger Heimstolz Camping Trailer $28,750.00 Sold 254 1958 Berkeley Sports SE328 $23,000.00 Sold 255 1953 Bond Mk C $4,025.00 Sold 256 1959 Glas Isard 400 Coupe $42,550.00 Sold 257 1948 Mochet Type K $35,650.00 Sold 258 1964 Peel P50 $120,750.00 Sold 259 1957 Jurisch Motoplan Prototype $103,500.00 Sold 260 1950 Rolux Baby $48,875.00 Sold 261 1959 Messerschmitt KR 200 $23,000.00 Sold 262 1962 Trojan 200 $54,625.00 Sold 263 1959 Volkswagen Beetle Cabriolet $28,750.00 Sold 264 1963 Messerschmitt KR 200 $31,625.00 Sold 265 1938 Velocar $16,100.00 Sold 266 1948 Rolux Baby $17,250.00 Sold 267 1956 Fuldamobil S-6 $51,750.00 Sold 268 1947 Julien MM5 $54,625.00 Sold 269 1963 Goggomobil TL-250 Transporter "Krispy Kreme" $92,000.00 Sold 270 1954 Messerschmitt KR 175 $37,375.00 Sold 271 1951 Atlas Babycar $60,375.00 Sold 272 1970 Honda N600 $23,000.00 Sold 273 1960 Mazda K360 $25,300.00 Sold 274 1972 Bond Bug 700E $17,250.00 Sold 275 1959 Opperman Unicar $9,200.00 Sold -

H:\My Documents\Article.Wpd

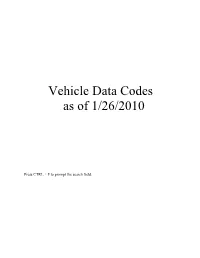

Vehicle Data Codes as of 1/26/2010 Press CTRL + F to prompt the search field. VEHICLE DATA CODES TABLE OF CONTENTS 1--LICENSE PLATE TYPE (LIT) FIELD CODES 1.1 LIT FIELD CODES FOR REGULAR PASSENGER AUTOMOBILE PLATES 1.2 LIT FIELD CODES FOR AIRCRAFT 1.3 LIT FIELD CODES FOR ALL-TERRAIN VEHICLES AND SNOWMOBILES 1.4 SPECIAL LICENSE PLATES 1.5 LIT FIELD CODES FOR SPECIAL LICENSE PLATES 2--VEHICLE MAKE (VMA) AND BRAND NAME (BRA) FIELD CODES 2.1 VMA AND BRA FIELD CODES 2.2 VMA, BRA, AND VMO FIELD CODES FOR AUTOMOBILES, LIGHT-DUTY VANS, LIGHT- DUTY TRUCKS, AND PARTS 2.3 VMA AND BRA FIELD CODES FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT AND CONSTRUCTION EQUIPMENT PARTS 2.4 VMA AND BRA FIELD CODES FOR FARM AND GARDEN EQUIPMENT AND FARM EQUIPMENT PARTS 2.5 VMA AND BRA FIELD CODES FOR MOTORCYCLES AND MOTORCYCLE PARTS 2.6 VMA AND BRA FIELD CODES FOR SNOWMOBILES AND SNOWMOBILE PARTS 2.7 VMA AND BRA FIELD CODES FOR TRAILERS AND TRAILER PARTS 2.8 VMA AND BRA FIELD CODES FOR TRUCKS AND TRUCK PARTS 2.9 VMA AND BRA FIELD CODES ALPHABETICALLY BY CODE 3--VEHICLE MODEL (VMO) FIELD CODES 3.1 VMO FIELD CODES FOR AUTOMOBILES, LIGHT-DUTY VANS, AND LIGHT-DUTY TRUCKS 3.2 VMO FIELD CODES FOR ASSEMBLED VEHICLES 3.3 VMO FIELD CODES FOR AIRCRAFT 3.4 VMO FIELD CODES FOR ALL-TERRAIN VEHICLES 3.5 VMO FIELD CODES FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT 3.6 VMO FIELD CODES FOR DUNE BUGGIES 3.7 VMO FIELD CODES FOR FARM AND GARDEN EQUIPMENT 3.8 VMO FIELD CODES FOR GO-CARTS 3.9 VMO FIELD CODES FOR GOLF CARTS 3.10 VMO FIELD CODES FOR MOTORIZED RIDE-ON TOYS 3.11 VMO FIELD CODES FOR MOTORIZED WHEELCHAIRS 3.12 -

Impact Assessment

EN 558340 DT Two- or Three-wheel vehicles and Quadricycles Impact Assessment EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 4.10.2010 SEC(2010) 1152 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Impact Assessment This report commits only the Commission departments involved in its preparation and does not prejudge the final form of any decision to be taken by the Commission. Lead DG: DG Enterprise and Industry Commission Work Programme 2010 Commission’s Agenda Planning: 2010/ENTR/02 {COM(2010) 542 final} {SEC(2010) 1151} EN EN TABLE OF CONTENTS Background information and policy context.................................................................................................................. 6 1. Procedural issues and consultation of interested parties ............................................................................................. 7 1.1. Organisation and timing................................................................................................................................................ 7 1.2. Public consultation........................................................................................................................................................ 7 1.3. External expertise ........................................................................................................................................................ -

Mechanical Breakdown Insurance Vehicle Categories As at 23 May 2019

Mechanical Breakdown Insurance Vehicle Categories as at 23 May 2019 This applies to all MBI policies underwritten by DPL Insurance Limited processed through Generator. QUALIFYING VEHICLES Category 1: All vehicles not included in categories 2, 3, 4, 5 and 6. Category 2: Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford (FPV), Holden (HSV), Jeep. Chery, Foton, Geely, Great Wall, Haval, LDV, Mahindra, SsangYong. Any diesel, rotary, supercharged or turbo vehicles, unless included in categories 3, 4, 5 and 6. Category 3: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet (Avalanche, Camaro, Suburban, Tahoe), Citroen, Dacia, Daimler, Fiat, Ford (Expedition, Explorer), GMC (Denali) , Infiniti, Jeep (Grand Cherokee), Lancia, Lexus, Mercedes Benz, MG, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Vauxhall, Volkswagen, unless included in categories 4, 5 and 6. Category 4: Abarth, Alfa Romeo, Audi (A5, A6, A7, Q5, Q7, S1, S3), BMW (5 Series, i3, X5, X6) , Hummer (H3), Iveco, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz (CLS, E, GLE, ML, Sprinter, V, Valente, Viano, Vito), Volkswagen (Arteon, Passat, Touareg, Transporter, California, Crafter, Multivan), Volvo, unless included in categories 5 and 6. Category 5: Aston Martin, Audi (A8, Q8, R8, RS and S models, excluding S1 and S3), BMW (Alpina, i8, X7, 6 Series, 7 Series, 8 Series, M Series), Cadillac (Escalade), Chevrolet (Corvette, Silverado), Dodge (Ram), Ford (F Series pickup trucks), GMC (Sierra), Land Rover Range Rover (L322, L405), Maserati, Mercedes Benz (AMG Series, CL, G, GL, GLS, GT, R, S and SL), Porsche, RAM, Rover, Saab, Tesla. Any vehicles with more than 8 cylinders, unless included in category 6. EXCLUDED VEHICLES1 Category 6: Alpine, Bentley, BMW ActiveHybrid, Bugatti, Casalini, Caterham, Covini, Ferrari, Hummer (H1, H2), Jensen, Lamborghini, Lotus, McLaren, Nissan GT-R, Pagani, Rolls Royce, TVR, Venturi. -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R

The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR .... -

Essuie-Glaces Magnum 2018

ESSUIE-GLACES MAGNUM 2018 Essuie-glaces Essuie-glaces Date de Date de Plats Standards Essuie-glaces Applications véhicules début fin Arrière CONDUCTEUR PASSAGER CONDUCTEUR PASSAGER ABARTH 124 Spider Cabriolet 06/2016 MF45 (,U,) MF48 (,U,) 500 Abarth 595 Coupé 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) 500 Abarth 595C Cabriolet 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) 500 Abarth 595C595 Turismo Turismo / Competizione/ Coupé 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) Competizione Cabriolet 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) 500 Abarth 695 Biposto Coupé 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) 500 Abarth 695 Edizione Maserati Coupé 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) 500 Abarth 695C Tributo Maserati Cabriolet 03/2012 MF60 (,2V,) MF35 (,2V,) AIXAM A.721 / A.741 / A.751 Monobalai 09/2004 MF55 (,U,) City / City S / GTO Monobalai 10/2010 MF55 (,U,) Crossline Monobalai 10/2010 2013 MF55 (,U,) Crossline / Crossover / Coupé Monobalai 01/2014 MF55 (,U,) Scouty R / Crossline Monobalai 09/2004 05/2008 MF55 (,U,) Scouty R Monobalai 06/2008 MF55 (,U,) ALFA ROMEO Alfa 6 04/1979 02/1987 MF45 (,U,) MF45 (,U,) 145 (B3+C) 145 (B3+C) Alfa 33 (sauf Q4) 07/1983 12/1992 MF45 (,U,) MF45 (,U,) 145 (B3+C) 145 (B3+C) Alfa 33 Break 07/1983 12/1992 MF45 (,U,) MF45 (,U,) 145 (B3+C) 145 (B3+C) Alfa 33 Q4 07/1983 12/1992 MF40 (,U,) MF40 (,U,) 140 (B3) 140 (B3) Alfa 33 01/1993 1995 MF48 (,U,) MF48 (,U,) 148 (B3+C) 148 (B3+C) Alfa 33 Break 01/1993 MF48 (,U,) MF48 (,U,) 148 (B3+C) 148 (B3+C) Alfa 75 07/1983 09/1986 MF40 (,U,) MF40 (,U,) 140 (B3) 140 (B3) 140 (A7+C) Alfa 75 10/1986 1993 MF45 (,U,) MF45 (,U,) Alfa 90 -

Studi E Saggi – 68 –

STUDI E SAGGI – 68 – Maria Cristina Tonelli Industrial design: latitudine e longitudine Una prima lezione firenze university press 2008 Industrial design: latitudine e longitudine : una prima lezione / Maria Cristina Tonelli. - Firenze : Firenze University Press, 2008 (Studi e saggi ; 68) http://digital.casalini.it/9788884538246 978-88-8453-824-6 (print) 978-88-8453-825-3 (online) 745.2 In copertina, cucitrice da tavolo Zenith, 1926; cucitrice da tavolo Zenith, 1943; cucitrice da tavolo 501 Zenith, 2007; tutte della Balma & C. Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández © 2008 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy http://www.fupress.com/ Printed in Italy SOmmARIO Premessa vii CAPITOLO 1 UNA DEFINIZIONE DI CAMPO 1 CAPITOLO 2 DISEGNO, DESIGN, FALSE FRIENDS 5 CAPITOLO 3 L’INVENZIONE 13 CAPITOLO 4 LE SUDATE CARTE DEL DESIGNER 33 CAPITOLO 5 LA SEMIOTICA, UN NECESSARIO AIUTO 53 CAPITOLO 6 LE VARIAZIONI GOLDBERG, UNA RECIPROCA DIPENDENZA 85 CAPITOLO 7 LA LucE DELLA STORIA 111 CONCLUSIONI 155 BIBLIOGRAFIA 161 INDICE DEI NOMI 169 Maria Cristina Tonelli, Industrial design: latitudine e longitudine: una prima lezione, ISBN 978-88-8453-824-6 (print), ISBN 978-88-8453-825-3 (online), © 2008 Firenze University Press PREMESSA Mi è stato chiesto di scrivere una sorta di prima lezione sull’industrial design. Un testo che spieghi cosa sia, di cosa si occupi, chi siano i suoi at- tori, quali i suoi confini. Perché sia stato chiesto a me che non sono un de- signer e non ho mai progettato un oggetto è presto detto. Ho cominciato a occuparmi di design per la mia tesi di laurea su Alvar Aalto e ho conti- nuato a percorrerlo negli anni della mia specializzazione in Storia della critica d’arte alla Scuola Normale di Pisa, con l’appoggio di Paola Baroc- chi, la mia professoressa in Normale, docente illuminata, colta, aperta, di- sponibile a far crescere i propri allievi nel rispetto del rigore del metodo ma nella totale autonomia dei loro interessi di ricerca. -

ACCADEMIA LIUTERIA SAN FILIPPO the Artisans of Music

ACCADEMIA LIUTERIA SAN FILIPPO The artisans of music The first Piedmontese Academy for the art of making stringed instruments, founded through the cooperation of the Master luthier Enzo Cena and the Oratorian Fathers, was born in Turin, in the historic heart of the city, at the San Filippo Monument, just opposite the Egyptian Museum. The guided tour is characterized by the presentation of the Academy, underlining the importance of the location - in fact, the San Filippo complex has a history that intertwines with the tradition of making stringed instruments - to then move on to an introduction to the history of the Piedmontese art of making stringed instruments. Discover how a violin is made with a curious layout of the exhibition, which is characterized by different tools that trace the phases of construction starting from the choice of wood, passing on to the manufacturing, to arrive at the final instrument. TECHNICAL SHEET Guided tour of the production Duration of the visit 1h Availability Mon.-Fri., all year long Price € 6,00 per person Participants per group 25 Language Italian and English Notes Minimum age 6 years Accademia Liuteria San Filippo Via Accademia delle Scienze, 11 - Torino km 0,6 www.accademialiuteriapiemontese.it 1 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Let’s learn how to recycle! The Acea Ecological Pole is an example of excellence in the field of organic waste treatment. The visit to the site allows you to follow the entire process of recycling organic material. Through a special circuit that is differentiated according to age, students can observe with their own eyes the interesting cycle of the transformation of organic waste into energy and compost.