Information to Users

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ecos Del Constitucionalismo Gaditano En La Banda Oriental Del Uruguay 11

Ecos del Constitucionalismo gaditano en la Banda Oriental del Uruguay 11 ECOS DEL CONSTITUCIONALISMO GADITANO EN LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY AN A FREG A NOV A LES UNIVERSID A D DE L A REPÚBLIC A (UR U G ua Y ) RESUMEN El artículo explora las influencias de los debates y el texto constitucional aprobado en Cádiz en 1812 en los territorios de la Banda Oriental del Uruguay, durante dos dé- cadas que incluyen la resistencia de los “leales españoles” en Montevideo, el proyecto confederal de José Artigas, la incorporación a las monarquías constitucionales de Por- tugal y Brasil y la formación de un Estado independiente. Plantea cómo las discusiones doctrinarias sobre monarquía constitucional o república representativa, soberanía de la nación o soberanía de los pueblos, y centralismo o federalismo reflejaban antiguos con- flictos jurisdiccionales y diferentes posturas frente a la convulsión del orden social. PALABRAS CLAVE: Montevideo, Provincia Oriental, Provincia Cisplatina, Sobe- ranía, Constitución. ABSTRACT This article explores the influences of the debates and constitutional text approved in Cadiz in 1812 on Banda Oriental del Uruguay territories, during two decades that include the resistance of the “loyal Spaniards” in Montevideo, the confederate project of José Artigas, the incorporation to the constitutional monarchies of Portugal and Brazil and the creation of an independent State. Moreover, it poses how the doctrinaire TROCADERO (24) 2012 pp. 11-25 DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Trocadero.2012.i24.01 12 Ana Frega Novales discussions about constitutional monarchy or representative republic, sovereignty of the nation or sovereignty of the peoples, and centralism or federalism, reflected long- standing jurisdictional conflicts and different stances regarding the upheaval of the social order. -

En Búsqueda De Fronteras Perdidas. Algunas Notas

EN BÚSQUEDA DE FRONTERAS PERDIDAS. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LAS “FRONTERAS NATURALES” EN LA REGIÓN PLATENSE SOBRE LA LECTURA DE VIEJOS MAPAS (1600 CA.- 1853) 2 INTRODUCCIÓN. 2 USURPACIÓN Y OCUPACIÓN 5 Entre el Paraná y el Uruaí. 7 Traición, entrega, estado-nación. 12 A manera de conclusión. Una construcción política de “fronteras perdidas”. 16 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 17 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 20 EN BÚSQUEDA DE FRONTERAS PERDIDAS. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LAS “FRONTERAS NATURALES” EN LA REGIÓN PLATENSE SOBRE LA LECTURA DE VIEJOS MAPAS (1600 CA.- 1853) ARIADNA ISLAS* INTRODUCCIÓN. Una lectura nacionalista del tema de las fronteras y los límites en la región platense ha significado su supervivencia en la conciencia histórica del ciudadano común –y de muchos historiadores- en asociación con términos tales como usurpación, traición y entrega, refiriéndose con esta adjetivación a los procesos de negociación y firma de tratados de límites cuyo resultado fijó la conformación territorial de los distintos estados en la región. El origen de esta tradicional asociación suele remontarse a la competencia entre las monarquías española y portuguesa en la formación de sus imperios coloniales por el control y la población de una “zona frontera”, la llamada “Banda Oriental”, que fue escenario de diversos procesos sociales de ocupación territorial y objeto de una conflictiva negociación política a través de multiplicidad de tratados. El estudio que se presenta avanza en la lectura de la representación gráfica de esa “zona frontera” en mapas antiguos, y su confrontación con otro tipo de fuentes, tales como los propios tratados, o el relato de los conflictos generados en la demarcación concreta de los límites en la larga duración. -

Magdalena Coll. Seminario I ELENA HERNÁNDEZ, María Virginia

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Profesora: Magdalena Coll. Seminario I ELENA HERNÁNDEZ, María Virginia. C.I: 3.919.104-0 “La toponimia como herramienta para la lingüística histórica: el caso de la toponimia guaraní en la historia del español del Uruguay”. 1 La toponimia como herramienta para la lingüística histórica: el caso de la toponimia guaraní en la historia del español del Uruguay. 2 Índice: Presentación 4 1. Primera Parte 1.1 Los topónimos como testigos de la lengua. 6 1.2 Lexicología, terminología y toponimia. 9 1.3 Motivación del signo toponímico. 11 1.4 Lengua y toponimia guaraní 12 1.5 Toponimia guaraní en el Uruguay. 17 2. Segunda Parte 2.1 Clasificación de los topónimos. 19 3. Tercera Parte 3.1 Fichas lexicográfico-toponímicas 23 4. Cuarta Parte 4.1 Conclusiones 55 Anexo 1 56 Anexo 2 57 Bibliografía 58 3 La toponimia como herramienta para la lingüística histórica: el caso de la toponimia guaraní en la historia del español del Uruguay. Presentación. Lingüística histórica y toponimia. La lingüística histórica- disciplina que estudia el cambio lingüístico- tiene como objeto investigar y describir cómo las lenguas cambian o mantienen su estructura en el curso del tiempo (Bynon: 1981). Siendo el cambio inherente a la lengua-las lenguas nunca están “hechas”, están en un permanente “hacerse”-, la sincronía de hoy refleja dichos cambios, muestra las sincronías del pasado. Uno de los cometidos de la lingüística histórica es, por lo tanto, buscar las huellas de ese pasado en el presente, las marcas de la diacronía en la sincronía. -

Ammals 10(2): 156-158

Online ISSN: 2236-1057 What do we know about Pteronura brasiliensis in Uruguay? †, * ‡ A RTICLE I NFO Martin Buschiazzo , Enrique M. González and Alvaro Soutullo‡ Manuscript type Note †Laboratorio de Carnívoros, Museo Nacional de Historia Natural (DICyT/ Article history MEC), 25 de Mayo 582 - CC. 399, CP. 11000, Montevideo, Uruguay Received 15 April 2012 ‡Museo Nacional de Historia Natural (DICyT/MEC), 25 de Mayo 582 - Received in revised form 20 March 2014 CC. 399, CP. 11000, Montevideo, Uruguay Accepted 06 May 2014 *Corresponding author, email: [email protected] Available online 26 December 2015 Responsible Editor: Miriam Marmontel Citation: Buschiazzo, M., González, E.M. and Soutullo, A. (2015) What do we know about Pteronura brasiliensis in Uruguay? Latin American Journal of Aquatic Mammals 10(2): 156-158. http://dx.doi.org/10.5597/lajam00209 Pteronura brasiliensis (giant river otter) and Lontra River, North of Negro River, in this and its larger tributaries’. longicaudis (Neotropical otter) are the two species of Lutrinae Barattini (1959) mentioned the presence of the ‘lobo grande listed for the mammalian fauna of Uruguay (González and de río’ in the Negro River. Ximenez et al. (1972) made Martínez, 2010). The present contribution constitutes reference to the only Uruguayan material in collections to an exhaustive review of the existing information about P. the present day, a skull deposited at the National Museum brasiliensis in Uruguay. Emphasis is on data about its historical of Natural History (MNHN 1266) collected in the Sauce distribution, and we discuss the possibility that the species still Stream, in its confluence with the Negro River (department be present in the national territory. -

1 a Guerra Da Cisplatina E O Início Da Formação Do Estado Imperial Brasileiro

1 A GUERRA DA CISPLATINA E O INÍCIO DA FORMAÇÃO DO ESTADO IMPERIAL BRASILEIRO Luan Mendes de Medeiros Siqueira (PPHR/ UFRRJ) Marcello Otávio Neri de Campos Basile Palavras- chave: Estado Nacional, Nação e Guerra da Cisplatina. Este trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado que por sua vez tem como tema: As relações internacionais entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata durante a Guerra da Cisplatina (1825- 1828). Procuramos compreender nesse presente estudo a consolidação do poder por parte deles sobre a região do Prata, já que era fundamental estruturar uma identidade na formação de tais Estados. A Guerra da Cisplatina, entretanto, pode ser considerada como o primeiro conflito em nível regional a ser resolvido pelo Brasil e Argentina em suas agendas de política externa e como um entrave também entre as suas áreas de litígio. Além disso, se quisermos nos aprofundar sobre a história da diplomacia entre tais países, elas terão suas origens majoritariamante nesse conflito. Daí, a necessidade de se pesquisar cada vez mais as relações internacionais de ambos os países nesse confronto. Neste trabalho, temos como referencial teórico o conceito de Relações Internacionais dos cientistas políticos Jean Baptiste Duroselle e Pierre Renouvin. Segundo eles, esse termo engloba uma série de elementos, dentre eles: territorialidade, condições demográficas, relevo, soberania e fronteiras políticas.1 A Guerra da Cisplatina pode-se inserir nesse campo teórico uma vez que o fator dos limites de fronteiras esteve intrinsecamente ligado à eclosão do conflito. A disputa pelo domínio da província Cisplatina, além de sua importância econômica, foi marcada também por um outro tópico componente do conceito de relações internacionais desses autores: Soberania. -

Conflictos Sociales Y Guerras De Independencia En La Provincia Cisplatina/Oriental, 1820-1830

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005. Conflictos sociales y guerras de independencia en la Provincia Cisplatina/Oriental, 1820-1830. Enfrentamientos étnicos: de la alianza al exterminio. Frega Ana. Cita: Frega Ana (2005). Conflictos sociales y guerras de independencia en la Provincia Cisplatina/Oriental, 1820-1830. Enfrentamientos étnicos: de la alianza al exterminio. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-006/16 Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. Xº JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005 Título: Conflictos sociales y guerras de independencia en la Provincia Cisplatina/Oriental, 1820-1830. Enfrentamientos étnicos: de la alianza al exterminio Mesa Temática Nº 2: Conflictividad, insurgencia y revolución en América del Sur. 1800-1830 Pertenencia institucional: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Historia del Uruguay Autora: Frega, Ana. Profesora Agregada del Dpto. de Historia del Uruguay. Dirección laboral: Magallanes 1577, teléfono (+5982) 408 1838, fax (+5982) 408 4303 Correo electrónico: [email protected] 1 Conflictos sociales y guerras de independencia en la Provincia Cisplatina/Oriental, 1820-1830. -

Artigas, O Federalismo E As Instruções Do Ano Xiii

1 ARTIGAS, O FEDERALISMO E AS INSTRUÇÕES DO ANO XIII MARIA MEDIANEIRA PADOIN* As disputas entre as tendências centralistas-unitárias e federalistas, manifestadas nas disputas políticas entre portenhos e o interior, ou ainda entre províncias-regiões, gerou prolongadas guerras civis que estendeu-se por todo o território do Vice-Reino. Tanto Assunção do Paraguai quanto a Banda Oriental serão exemplos deste enfrentamento, como palco de defesa de propostas políticas federalistas. Porém, devemos ressaltar que tais tendências apresentavam divisões internas, conforme a maneira de interpretar ideologicamente seus objetivos, ou a forma pelo qual alcançá-los, ou seja haviam disputas de poder internamente em cada grupo, como nos chama a atenção José Carlos Chiaramonte (1997:216) : ...entre los partidarios del Estado centralizado y los de la unión confederal , pues exsiten evidencias de que en uno y en outro bando había posiciones distintas respecto de la naturaleza de la sociedad y del poder, derivadas del choque de concepciones historicamente divergentes, que aunque remetían a la común tradicón jusnaturalista que hemos comentado, sustentaban diferentes interpretaciones de algunos puntos fundamentales del Derecho Natural. Entre los chamados federales, era visible desde hacía muchos años la existencia de adeptos de antiguas tradiciones jusnaturalistas que admitian la unión confederal como una de las posibles formas de _______________ *Professora Associada ao Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM; coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq História Platina: sociedade, poder e instituições. gobierno y la de quienes estaban al tanto de la reciente experiencia norteamericana y de su vinculación com el desarollo de la libertad y la igualdad política modernas . -

Ilson Y Los Tupamaros

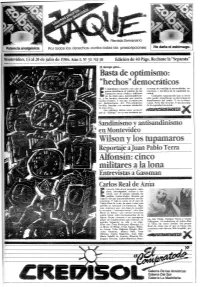

.Revista Semanario Por todos los derechos, contra todas las proscripciones . No daña el estómago. 13 al20 de julio de 1984. Año l. No 31 N$ 30 Edición de 40 Págs. Reclame la "Separata" El tiempo pasa ... Basta de optimismo: "hechos'' democráticos 1 .optimismo excesivo con que al ra tratar de conciliar la inconciliable: de gunos abordaron el reinicio de los mocracia y doctrina de la seguridad na contactos entre civiles y militares cional. no ha dado paso, lamentablemen Cualquier negociación' que se inicie te, a los hechos concretos que nuestra sólo puede desembocar en las formas de nación reclama. Y eso que, a estarse por transferencia del poder. Y en la demo las declaraciones del Vice-Almirante cracia. Neto. Sin recortes. Y sin doctrina Invidio, bastaba con sentarse ·alrededor de la seguridad nacional. de una mesa ... Los militares deben tener presente que el "diálogo" no es una instancia pa- Sandinisffio y antisandinismo en Montevideo ilson y los tupamaros Reportaje a Juan Pablo Tet·t·a Alfonsín: cinco militares a la lona Entrevistas a Gassman Carlos Real de Azúa vocar la vida de un pensador, ensa yista, investigador, crítico y do cente, por el propio cúmulo de Eperfiles intelectuales, llevaría un espacio del que lamentablemente no dis ponemos. Y más si, como en el caso de Carlos Real de Azúa, de entre todos esos perfiles se destacan los humanos. Diga mos en ton ces que, sin dejar de a ten!ler. la aversión ·-"aversión severa", dice Lisa Block de Behar- que nuestro ensayista sentía hacia toda representación de su figura, Jaque convoca a un prestigioso grupo de colaboradores para esbozar, en no, Ida Vitale, !Enrique Fierro y Carlos nuestra Separata, su vida y su obra. -

The Plata Basin Example

Volume 30 Issue 1 Winter 1990 Winter 1990 Risk Perception in International River Basin Managemnt: The Plata Basin Example Jorge O. Trevin J. C. Day Recommended Citation Jorge O. Trevin & J. C. Day, Risk Perception in International River Basin Managemnt: The Plata Basin Example, 30 Nat. Resources J. 87 (1990). Available at: https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol30/iss1/6 This Article is brought to you for free and open access by the Law Journals at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Natural Resources Journal by an authorized editor of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected], [email protected], [email protected]. JORGE 0. TREVIN* and J.C. DAY** Risk Perception in International River Basin Management: The Plata Basin Example*** ABSTRACT Perceptionof the risk of multilateralcooperation has affected joint internationalaction for the integrateddevelopment of the PlataRiver Basin. The originsof sovereignty concerns amongArgentina,Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay are explored in terms of their his- torical roots. The role of risk in determining the character of the PlataBasin Treaty, and the ways in which risk was managedin order to reach cooperative agreements, are analyzed. The treaty incor- porates a number of risk management devices that were necessary to achieve internationalcooperation. The institutional system im- plemented under the treaty producedfew concrete results for almost two decades. Within the currentfavorable political environment in the basin, however, the structure already in place reopens the pos- sibility of further rapid integrative steps. INTRODUCTION Joint water development actions among the five states sharing the Plata Basin-Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay-have been dominated by two factors: the enormous potential benefits of cooperation, and long-standing international rivalries. -

Vi Brazil As a Latin American Political Unit

VI BRAZIL AS A LATIN AMERICAN POLITICAL UNIT I. PHASES OF BRAZILIAN HISTORY is almost a truism to say that interest in the history of a I' country is in proportion to the international importance of it as a nation. The dramatic circumstances that might have shaped that history are of no avail to make it worth knowing; the actual or past standing of the country and its people is thus the only practical motive. According to such an interpretation of historical interest, I may say that the international importance of Brazil seems to be growing fast. Since the Great War, many books on South America have been published in the United States, and abundant references to Brazil may be found in all of them. Should I have to mention any of the recent books, I would certainly not forget Herman James's Brazil after a Century,' Jones's South Amer- ica,' for the anthropogeographic point of view, Mary Wil- liams's People and Politics oj Latin Arneri~a,~the books of Roy Nash, J. F. Normano, J. F. Rippy, Max Winkler, and others. Considering Brazil as a South American political entity, it is especially the historical point of view that I purpose to interpret. Therefore it may be convenient to have a pre- liminary general view of the story of independent Brazil, 'See reference, Lecture V, p. 296. IC. F. Jones, South America (London: George Allen & Unwin, 1930). Wary W. Williams, The People and Politics of Latin America (Boston: Ginn & CO., 1930). 312 Brazil as a Political Unit 313 emphasizing the characteristic features of the different pe- riods. -

Especies Prioritarias Para La Conservación En Uruguay

Especies prioritarias para la conservación en Uruguay. Vertebrados, moluscos continentales y plantas vasculares MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Cita sugerida: Francisco Beltrame, Ministro Soutullo A, C Clavijo & JA Martínez-Lanfranco (eds.). 2013. Especies prioritarias para la conservación en Uruguay. Vertebrados, moluscos continentales y plantas vasculares. SNAP/DINAMA/MVOTMA y DICYT/ Raquel Lejtreger, Subsecretaria MEC, Montevideo. 222 pp. Carlos Martínez, Director General de Secretaría Jorge Rucks, Director Nacional de Medio Ambiente Agradecimiento: Lucía Etcheverry, Directora Nacional de Vivienda A todas las personas e instituciones que participaron del proceso de elaboración y revisión de este Manuel Chabalgoity, Director Nacional de Ordenamiento Territorial material y contribuyeron con esta publicación. Daniel González, Director Nacional de Agua Víctor Cantón, Director División Biodiversidad y Áreas Protegidas (DINAMA) Guillermo Scarlato, Coordinador General Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MVOTMA-DINAMA-PNUD-GEF) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Ricardo Ehrlich, Ministro Oscar Gómez , Subsecretario Advertencia: El uso del lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestro equipo. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingÜistas sobre Ia manera de como hacerlo en nuestro Pablo Álvarez, Director General de Secretaría idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar Ia sobrecarga que supondria utilizar -

Dossier | Nuevos Enfoques Sobre La Ocupación Luso-Brasileña En La

Dossier | Nuevos enfoques sobre la ocupación luso- brasileña en la Provincia Oriental (1817-1830) ISSN sección Dossier 2618-415x Dossier | Nuevos enfoques sobre la ocupación luso- brasileña en la Provincia Oriental (1817-1830) Nicolás Duffau (Instituto de Historia-FHCE/UdelaR) y Pablo Ferreira (Instituto de Historia-FHCE/UdelaR) El Virreinato del Río de la Plata inició un paulatino proceso de desintegración a partir de la crisis imperial y el comienzo del período revolucionario en 1810. En ese marco, Montevideo se consolidó hasta 1814 como una de las principales ciudades que adhirió al Consejo de Regencia. A su vez, las fuerzas revolucionarias tuvieron dos componentes: por un lado, los ejércitos enviados por los gobiernos “insurgentes” formados en Buenos Aires, y por otro las fuerzas que se organizaron en la campaña oriental y que encontraron un referente en la figura de José Gervasio Artigas. La movilización que lideró el artiguismo canalizó variadas adhesiones, reclamos y aspiraciones, que involucraron a las elites urbanas y rurales, pero también a los sectores populares. La participación de estos últimos favoreció el estallido de conflictos vinculados a la apropiación de la tierra, los recursos naturales, las disputas jurisdiccionales y la discusión sobre la situación de esclavizados y amerindios. Entre 1815 e inicios de 1817 los orientales controlaron el conjunto de la Provincia y alcanzaron a extender su propuesta federal a diversas provincias de la región litoral de los ríos Uruguay y Paraná conformando lo que se denominó como el Sistema de los Pueblos Libres, una alianza ofensiva defensiva que enfrentó las propuestas centralistas de Buenos Aires y que reivindicó la soberanía particular de los pueblos.