20130118 Daten 2012 Die Neue Gemeindestrukturl Liste Endversion

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sankt Mareinmarein Beibei Grazgraz 8

Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at GemeindenachrichtenGemeindenachrichten derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 8. Ausgabe 12/2018 Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr sowie Erfolg, Glück und Segen für 2019 wünschen der Gemeinderat, der Gemeindevorstand und Ihr Bürgermeister 8323 Markt 25 · Tel.: 03119/2227 · [email protected] · www.st-marein-graz.gv.at MARKTGEMEINDE SANKT MAREIN BEI GRAZ Liebe Gemeindebürgerinnen! Liebe Gemeindebürger! Das heurige Jubiläumsjahr Jahr in Schwarten und auf dem Schleichweg abgeschlossen „100 Jahre Republik Öster- werden. Weitere Straßensanierungen erfolgten im Bereich reich“ lädt zu vielen Feiern, Holzmannsdorfbergweg, Pfarrparkplatz, Bauhofweg und des Gedenken und auch zum Parkplatzes in Krumegg. Künftige Straßenbau- und Sanie- Nachdenken ein. Wenn man rungsprojekte für 2019 und die weiteren Jahre sind geplant die historischen Tage im No- und wurden beim Land Steiermark zur Förderung eingereicht. vember 1918 nachbetrach- Viele Teile unseres Landes wurden im heurigen Jahr von tet, kommt man wohl zum Naturkatastrophen heimgesucht. Unsere Region ist größ- Schluss, dass die damaligen Verantwortlichen mutige tenteils davon verschont geblieben. Die größten Probleme Entscheidungen zu treffen hatten. entstanden durch Starkregen verursachte Überfl utungen Die Gründung der Republik ist der Grundstein für die und über die Ufer tretende Bäche. Mit Hilfe der Baubezirks- demokratische Entwicklung Österreichs und unseren heu- leitung wurden Teile des Petersdorfbaches, des Pickelbaches tigen Wohlstand. Wir dürfen für diese Entwicklung unseres und des Schmiednbaches saniert bzw. die Bachbette so Landes dankbar sein. Ebenso für den Mut jener Frauen und hergestellt, dass die Wassermassen aufgenommen werden Männer, die im Laufe der letzten hundert Jahre wesentlich können und somit hoffentlich solche Probleme für die zur Erhaltung der Demokratie beigetragen haben. -

Steiermark Sommertourismus 2019 Steirische Statistiken

Steirische Statistiken Steiermark Sommertourismus 2019 Heft 10/2019 Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung Referat Statistik und Geoinformation www.statistik.steiermark.at 1 Steirische Statistiken, Heft 10/2019 – Sommertourismus 2019 Steiermark Sommertourismus 2019 Vorwort Die Steiermark kann im Tourismus wieder Ländern untersucht. Die Ankünfte aus dieser auf ein Spitzenergebnis für das Sommer- Herkunftsregion haben sich seit dem Jahr halbjahr 2019 zurückblicken. 2000 vervierfacht und die Nächtigungen Erstmals wurden im Sommerhalbjahr 2014 stiegen auf das Fünffache. mehr als 2 Mio. Ankünfte in der Steiermark Die Analyse des Sommerhalbjahres 2019 erreicht. Diese Zahl wurde in den folgenden beinhaltet zusätzlich die Ergebnisse der ak- Sommersaisonen immer wieder deutlich tuellen Erhebung der Bettenkapazitäten und übertroffen. Mit über 2,5 Mio. Ankünften der Anzahl der Betriebe in der Steiermark kamen im Sommerhalbjahr 2019 so viele sowie in den steirischen Bezirken nach Ka- Gäste wie noch nie in die Steiermark. Da die tegorien. Touristen aber immer kürzer bleiben, kön- Im Anhang sind noch die Betriebe und Bet- nen die Nächtigungen nicht ganz mit dieser ten für das Winterhalbjahr 2018/19 sowie im Entwicklung mithalten. Trotzdem aber 10-Jahresvergleich eine Zeitreihe der An- konnte die Steiermark mit erstmals über 7,3 künfte und Übernachtungen in den Sommer- Mio. Nächtigungen das beste diesbezügliche halbjahren, Tourismusjahren und Kalender- Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn 1980 er- jahren der letzte 5 Jahre angefügt. reichen. Der Sommerurlaub ist in der Steiermark vor Graz, im März 2020 allem von den inländischen Gästen be- stimmt: Zwei von drei Gästen kommen aus DI Martin Mayer Österreich, genau ein Viertel davon aus der Leiter des Referats Statistik und Steiermark selbst. -

Volksschule Zwaring-Pöls!

Marktgemeinde DOBL-ZWARING Amtliche Mitteilung Nr. 12 | Dezember 2016 UNSERE ÖsterreichischeZugestellt durch Post GEMEINDE Informationsblatt der Gemeinde Dobl-Zwaring Gesegnete Weihnachten und ein friedvolles Neues Jahr wünschen die Gemeinderäte, der Gemeindevorstand mit Bürgermeister Anton Weber sowie die Bediensteten der Marktgemeinde Dobl-Zwaring! Die Firma Neuser wünscht ihnen eine besinnliche Adventzeit ANZEIGE 3 Die Seite des Bürgermeisters LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, LIEBE JUGEND! ie hereinziehenden Nebel, danke ich mich bei allen Firmen sowie Die Aufgaben für unsere Marktgemein- die unsere Landschaft ein- auch bei Ihnen liebe Bürgerinnen und de werden immer umfangreicher, um decken, das feuchtkalte Bürger, dass Sie Ihren Zahlungspflich- diese gut bewerkstelligen zu können, Wetter und die immer kür- ten gegenüber der Gemeinde so pünkt- muss man zeitgerecht Maßnahmen Dzer werdenden Tage weisen auf das lich nachkommen. Dies ermöglicht uns setzen. Jahresende hin. Ein sehr arbeits- nicht nur zu bauen, sondern auch un- intensives Jahr geht dem Ende zu. seren Bürgerinnen und Bürgern in den Das bevorstehende Fest nehme ich All unsere Vorhaben, die wir uns verschiedensten Situationen zu unter- zum Anlass mich bei allen Mitarbei- für dieses Jahr vorgenommen stützen. Ich denke hier besonders an terinnen und Mitarbeitern unserer haben, konnten finanziert und die Familienförderung (Tagesmütter- Marktgemeinde sowie den Vorstands- umgesetzt werden. Bis auf eini- förderung, Schulstartgeld, Gastschul- mitgliedern und den Mitgliedern des ge kleine Fertigstellungsarbeiten beiträge, Kinderbetreuungskosten, Mu- Gemeinderates für die gute Zusam- konnten wir diese Vorhaben ab- sikschulunterricht), die doch schon eine menarbeit zu bedanken. schließen. beträchtliche Summe unseres Budgets beansprucht. Somit möchte ich Ihnen noch ein paar Besonders stolz bin ich, dass es mir ge- besinnliche Tage bis Weihnachten wün- lungen ist namhafte gute Firmen in un- Für das heurige Jahr möchte ich ei- schen, damit Sie Zeit finden für die Fa- seren Gewerbepark anzusiedeln. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10

1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -

2021.04.08 Updated List of RGLA Treated As

EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013 Disclaimer: The below list was compiled using exclusively the information provided by relevant competent authorities on the regional governments and local authorities which they treat as exposures to their central governments in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013’ Date of the last update of information in this Annex 08. Apr 21 Name of the counterparty Name of the counterparty Member State Type of counterparty1 Region / District (original language) (English) Austria Local authority Bezirk Lienz Abfaltersbach Austria Local authority Bezirk Innsbruck‐Land Absam Austria Local authority Bezirk Tulln Absdorf Austria Local authority Bezirk Hallein Abtenau Austria Local authority Bezirk Mödling Achau Austria Local authority Bezirk Schwaz Achenkirch Austria Local authority Bezirk Gänserndorf Aderklaa Austria Local authority Bezirk Steyr‐Land Adlwang Austria Local authority Bezirk Liezen Admont Austria Local authority Bezirk Hallein Adnet Austria Local authority Bezirk Bruck‐Mürzzuschlag Aflenz Austria Local authority Bezirk Villach Land Afritz am See Austria Local authority Bezirk Krems (Land) Aggsbach Austria Local authority Bezirk Liezen Aich Austria Local authority Bezirk Wels‐Land Aichkirchen Austria Local authority Bezirk Liezen Aigen im Ennstal Austria Local authority Bezirk Rohrbach Aigen‐Schlägl Austria Local authority Bezirk Lienz Ainet Austria Local authority -

PDF-Dokument

Landesrecht Bundesland Steiermark Kurztitel Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011 Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 2/2012 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 116/2014 §/Artikel/Anlage § 2 Inkrafttretensdatum 30.10.2014 Außerkrafttretensdatum 04.08.2016 Text § 2 Sanierungsgebiete (1) Als Sanierungsgebiete im Sinne des § 2 Abs. 8 IG-L für den Luftschadstoff PM10 (Feinstaub) werden nachfolgende Gebiete ausgewiesen: 1. Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ umfassend: Politische Bezirke Gemeinde Stadt Graz Graz Graz-Umgebung Feldkirchen bei Graz Gössendorf Grambach Hart bei Graz Hausmannstätten Pirka Raaba Seiersberg 2. Sanierungsgebiet „Aichfeld“ umfassend: Politischer Bezirk Gemeinde Murtal Apfelberg Flatschach Großlobming Knittelfeld Kobenz (nur Katastralgemeinden Kobenz und Raßnitz) Spielberg bei Knittelfeld www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 6 Landesrecht Steiermark St. Margarethen bei Knittelfeld Zeltweg 3. Sanierungsgebiet „Zentrale Mur-Mürz-Furche“ umfassend (KG steht für Katastralgemeinde; in jenen Gemeinden, in denen Katastralgemeinden angeführt werden gilt, dass nur die angeführten Katastralgemeindegebiete der Gemeinde als Sanierungsgebiet ausgewiesen werden): Politischer Bezirk Gemeinde KG Bruck-Mürzzuschlag Allerheiligen im Mürztal Allerheiligen Edelsdorf Sölsnitz Bruck an der Mur Berndorf Bruck an der Mur Pischk Wienervorstadt Kapfenberg Deuchendorf Pötschen Winkl St. Martin Hafendorf Pötschach Krottendorf Schörgendorf Kapfenberg Diemlach Kindberg Kindberg Kindthal Kindbergdörfl Mürzhofen alle Oberaich Oberdorf-Landskron Picheldorf Streitgarn Oberaich -

Gemeindenachrichtengemeindenachrichten Derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10

Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at GemeindenachrichtenGemeindenachrichten derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10. Ausgabe 12/2019 EEinin ffriedvollesriedvolles WWeihnachtsfesteihnachtsfest uundnd eeinin ggesundesesundes nneueseues JJahrahr ssowieowie EErfolg,rfolg, GGlücklück uundnd SSegenegen ffürür 22020020 wwünschenünschen dderer GGemeinderat,emeinderat, dderer GGemeindevorstandemeindevorstand uundnd IIhrhr BBürgermeisterürgermeister 8323 Markt 25 · Tel.: 03119/2227 · [email protected] · www.st-marein-graz.gv.at MARKTGEMEINDE SANKT MAREIN BEI GRAZ Liebe Gemeindebürgerinnen! Liebe Gemeindebürger! Viele Erkenntnisse und Entwick- baugebiet (KG Petersdorf II, KG Krumegg Ortsteil Kohldorf lungen unserer Zeit haben ihren und Pirkwiesen) wohnen, lade ich Sie ein, sich über die Ursprung in der Vergangenheit oder Möglichkeiten eines Breitbandanschlusses in der Gemeinde zumindest mit der geschichtlichen oder bei mir zu informieren. Entwicklung zu tun. Unsere Ge- Viele Vorhaben die im heurigen Jahr geplant waren, konnten meinde ist in der heute bestehenden Form mit dem ersten umgesetzt und verwirklicht werden. Ein Lieblingsprojekt von Jänner 2015 entstanden, die historische Entwicklung und das mir, das „Spielen im Lilienpark“, konnte noch nicht zur Zusammenwirken der Altgemeinden hatte allerdings schon fi nalen Umsetzung gebracht werden. Die Gründe liegen in davor eine besondere Bedeutung. Aus diesem historischen der Förderungsthematik und es wird auch noch an einigen Grund feiern wir im Jahr 2021 das Jubiläum der 150jäh- technischen Feinheiten gearbeitet. Im Sommer 2020 soll rigen Markterhebung. Die Geschichte unserer Gemeinde dieses zukunftsweisende Projekt allerdings für alle Gene- ist noch in keinem gesammelten Werk dokumentiert, daher rationen und Familien zur Verfügung stehen. werden wir in den nächsten Jahren daran arbeiten, eine Die Themen für die nächsten Jahre werden sein: Die Ver- Chronik für die Marktgemeinde zu erstellen. -

OSTSTEIERMARK Te Gesundheit Wünschen! ZETTLING

AUS DEM STEIRERLAND 6 Freitag,5. Jännber 2007 ter aus Hohenegg zum 92. Ge- ten ein Geschenk. Auch Pfar- burtstag. Weiters feierten die Bau- rer Knapp mit Pfarrgemeinde- ernbundmitglieder Herr Franz rätin Fößl überbrachte ihm die und Frau Johanna Rosenberger besten Glückwünsche. Auf die- aus Prüfing das Fest der goldenen sem Wege möchte ihm auch der GRAZ U. UMGEBUNG Hochzeit. Alle Jubilare erfreuen Bauernbund alles Gute und bes- sich noch bester Gesundheit und OSTSTEIERMARK te Gesundheit wünschen! ZETTLING. Vor kurzem fei- frohen Mutes. Die Vertreter des erte Herr Johann Gruber vulgo Bauernbundes mit Obmann Vin- PETERSDORF II. Die Alt- KIRCHBERG A. D. R. Die Schmer den 65. Geburtstag. Der zenz Leopold sowie der Gemein- bäuerin Frau Aloisia Knotz starb beiden Tischlermeister Mathias Bauernbund Zettling überbrachte de mit Bürgermeister Josef Hier- nach langer Krankheit im Al- Fellner und Josef Knaus präsen- die allerbesten Glückwünsche und zer überbrachten die Glückwün- ter von 65 Jahren. Sie stammte tierten ihr Buch „Antiquitäten dankte für die jahrelange Mitglied- sche. – Leider wurden auch zwei aus einer kinderreichen Familie von morgen … gibt es sie noch? schaft. Wir wünschen dem Jubilar verdiente Bauernbundmitglieder und war die Älteste von sechs … wo sind sie? … wer macht sie?“ noch viele gesunde und glückliche in die ewige Heimat abberufen. Geschwistern. Geboren in Ent- der Öffentlichkeit. Gemeinsam Jahre im Kreise seiner Familie! Herr Johann Ederer starb im 75. schendorf bei St. Margarethen mit Professor Michael Narodos- Lebensjahr, Herr Robert Edels- an der Raab, heiratete sie nach lawsky von der TU Graz schufen WUNDSCHUH. Kurz vor sei- brunner im 98. Lebensjahr. Wir Schulberg und arbeitete in der sie damit einen Leitfaden zum nem 79. -

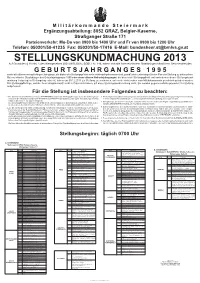

G E B U R T S J a H R G a N G E S 1 9

M i l i t ä r k o m m a n d o S t e i e r m a r k Ergänzungsabteilung: 8052 GRAZ, Belgier-Kaserne, Straßganger Straße 171 Parteienverkehr: Mo-Do von 0900 bis 1400 Uhr und Fr von 0900 bis 1200 Uhr Telefon: 050201/50-41235 Fax: 050201/50-17416 E-Mail: [email protected] STELLUNGSKUNDMACHUNG 2013 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 5 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1995 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 09.12.2013 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos STEIERMARK werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskom- 3. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht die Möglichkeit, dass Stellungspflichtige auf ihren Antrag missionen der Militärkommanden STEIERMARK und KÄRNTEN der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren in einem anderen Bundesland oder zu einem anderen Termin der Stellung unterzogen werden. nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. -

AKZEPTANZSTELLENVERZEICHNIS Restaurant Pass Card

STEIERMARK AKZEPTANZSTELLEN- VERZEICHNIS Restaurant Pass Card AUSZUG UNSERER BEKANNTESTEN AKZEPTANZPARTNER MAX MUSTERMANN SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES CARD: 1234 5678 9101 2345 GÜLTIG BIS 02/24 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR KARTENNUTZER Jeder in diesem Verzeichnis genannte Akzeptanzpartner akzeptiert gerne Ihre Sodexo Restaurant Pass Card. Unsere Akzeptanzstellen sind in der Regel zusätzlich durch den blauen Sodexo Türau!leber von außen erkennbar! Bitte beachten Sie, dass die Restaurant Pass Card nur für den Kauf von Mahl- zeiten gilt. Sie kann nicht zur Bezahlung von Alkohol, Tabakwaren, Non Food und Ähnlichem verwendet werden. Sollte Ihre Karte irrtümlich nicht akzeptiert werden, rufen Sie uns bitte an – wir stehen Ihnen gerne unter der Rufnummer 01/328 60 60 - 0 zur Verfügung. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Akzeptanzstellen finden Sie online auf www.mysodexopass.at oder in der MySodexoApp. NUTZEN SIE AUCH WEITERE VORTEILE DER MYSODEXOAPP: Mobil bezahlen mit Sodexo Pay (Android) oder Apple Pay (iOS) Unsere MySodexoApp finden Sie für iOS oder Android im jeweiligen Transaktionen einsehen App Store. Karte sperren Guthaben abfragen Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sodexo Benefits & Rewards Services Austria GmbH Iglaseegasse 21-23 | 1190 Wien Tel.: +43 (0)1 328 60 60 - 0 | Fax: +43 (0)1 328 60 60 - 200 offi[email protected] | www.sodexo.at *) Teilnehmende Partner-Filialen / Franchisepartner entnehmen Sie bitte dem folgenden Verzeichnis Zustelldienste Graz Beyti Grillhaus Citypark Lazarettgürtel 55 Bellagio - Zustelldienst -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21

Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA

Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for irrigation Area actually irrigated NUTS1-region NUTS2-region (ha) (ha) Burgenland Ostösterreich 24 790 10 940 Niederösterreich Ostösterreich 79 050 27 520 Wien Ostösterreich 1 770 550 Kärnten Südösterreich 1 040 210 Steiermark Südösterreich 3 570 1 340 Oberösterreich Westösterreich 2 270 720 Salzburg Westösterreich 240 40 Tirol Westösterreich 3 170 2 090 Vorarlberg Westösterreich 150 40 Austria total 116 050 43 450 NUTS1-region Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water Ostösterreich 105 610 89 192 16 418 Südösterreich 4 610 2 143 2 467 Westösterreich 5 830 3 267 2 563 Austria total 116 050 94 602 21 448 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/aut/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for Municipality NUTS3-region Province irrigation (ha) Deutschkreutz Mittelburgenland Burgenland 0 Draßmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Frankenau-Unterpullendorf Mittelburgenland Burgenland 0 Großwarasdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Horitschon Mittelburgenland Burgenland 0 Kaisersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Kobersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Lackenbach Mittelburgenland Burgenland 0 Lackendorf Mittelburgenland Burgenland 3 Lockenhaus Mittelburgenland Burgenland 0 Lutzmannsburg Mittelburgenland Burgenland 8 Mannersdorf an der Rabnitz Mittelburgenland Burgenland 129 Markt Sankt Martin Mittelburgenland Burgenland 0 Neckenmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Neutal Mittelburgenland Burgenland 0 Nikitsch