Caravaggio Qui E Ora. Vittorio Sgarbi Le Opere Di

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Storia Pittorica Della Italia Dell'abate Luigi Lanzi

STORIA PITTORICA DELLA ITALIA DELL’ABATE LUIGI LANZI ANTIQUARIO DELLA R. CORTE DI TOSCANA TOMO SECONDO PARTE SECONDA OVE SI DESCRIVONO ALTRE SCUOLE DELLA ITALIA SUPERIORE , LA BOLOGNESE , LA FERRARESE , E QUELLE DI GENOVA E DEL PIEMONTE BASSANO A SPESE REMONDINI IN VENEZIA 1795 - 1796 [1] DELLA STORIA PITTORICA DELLA ITALIA SUPERIORE LIBRO TERZO SCUOLA BOLOGNESE Abbiam osservato nel decorso di questa opera che la gloria del dipingere, non altrimenti che quella delle lettere e delle armi, è ita di luogo in luogo; e ovunque si è ferma ha perfezionata qualche parte della pittura meno intesa da' precedenti artefici o meno curata. Quando il secolo sestodecimo eclinava all'occaso non vi era oggimai in natura o genere di bellezza, o aspetto di essa, che non fosse stato da qualche professor grande vagheggiato e ritratto; talché il dipintore, voless'egli o non volesse, mentre era imitatore della natura, dovea esserlo a un tempo de' miglior maestri, e il trovar nuovi stili dovea essere un temperare in questo o in quell'altro modo gli antichi. Adunque la sola via della imitazione era aperta per distinguersi all'umano ingegno; non sembrando poter disegnar figure più maestrevolmente di un Bonarruoti o di un Vinci, o di aggraziarle meglio di Raffaello, o di colorirle più al vivo di Tiziano, o di muo[2]verle più spiritosamente che il Tintoretto, o di ornarle più riccamente che Paolo, o di presentarle all'occhio in qualunque distanza e prospetto con più arte, con più rotondità, con più incantatrice forza di quel che già facesse il Coreggio. Questa via della imitazione batteva allora ogni Scuola; ma veramente con poco metodo. -

ARTEMISIA GENTILESCHI ARTEMISIA ARTEMISIA GENTILESCHI E Il Suo Tempo

ARTEMISIA GENTILESCHI ARTEMISIA GENTILESCHI e il suo tempo Attraverso un arco temporale che va dal 1593 al 1653, questo volume svela gli aspetti più autentici di Artemisia Gentileschi, pittrice di raro talento e straordinaria personalità artistica. Trenta opere autografe – tra cui magnifici capolavori come l’Autoritratto come suonatrice di liuto del Wadsworth Atheneum di Hartford, la Giuditta decapita Oloferne del Museo di Capodimonte e l’Ester e As- suero del Metropolitan Museum di New York – offrono un’indagine sulla sua carriera e sulla sua progressiva ascesa che la vide affermarsi a Firenze (dal 1613 al 1620), Roma (dal 1620 al 1626), Venezia (dalla fine del 1626 al 1630) e, infine, a Napoli, dove visse fino alla morte. Per capire il ruolo di Artemisia Gentileschi nel panorama del Seicento, le sue opere sono messe a confronto con quelle di altri grandi protagonisti della sua epoca, come Cristofano Allori, Simon Vouet, Giovanni Baglione, Antiveduto Gramatica e Jusepe de Ribera. e il suo tempo Skira € 38,00 Artemisia Gentileschi e il suo tempo Roma, Palazzo Braschi 30 novembre 2016 - 7 maggio 2017 In copertina Artemisia Gentileschi, Giuditta che decapita Oloferne, 1620-1621 circa Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1597 Virginia Raggi Direzione Musei, Presidente e Capo Ufficio Stampa Albino Ruberti (cat. 28) Sindaca Ville e Parchi storici Amministratore Adele Della Sala Amministratore Delegato Claudio Parisi Presicce, Iole Siena Luca Bergamo Ufficio Stampa Roberta Biglino Art Director Direttore Marcello Francone Assessore alla Crescita -

The History of Painting in Italy, Vol. V

The History Of Painting In Italy, Vol. V By Luigi Antonio Lanzi HISTORY OF PAINTING IN UPPER ITALY. BOOK III. BOLOGNESE SCHOOL. During the progress of the present work, it has been observed that the fame of the art, in common with that of letters and of arms, has been transferred from place to place; and that wherever it fixed its seat, its influence tended to the perfection of some branch of painting, which by preceding artists had been less studied, or less understood. Towards the close of the sixteenth century, indeed, there seemed not to be left in nature, any kind of beauty, in its outward forms or aspect, that had not been admired and represented by some great master; insomuch that the artist, however ambitious, was compelled, as an imitator of nature, to become, likewise, an imitator of the best masters; while the discovery of new styles depended upon a more or less skilful combination of the old. Thus the sole career that remained open for the display of human genius was that of imitation; as it appeared impossible to design figures more masterly than those of Bonarruoti or Da Vinci, to express them with more grace than Raffaello, with more animated colours than those of Titian, with more lively motions than those of Tintoretto, or to give them a richer drapery and ornaments than Paul Veronese; to present them to the eye at every degree of distance, and in perspective, with more art, more fulness, and more enchanting power than fell to the genius of Coreggio. Accordingly the path of imitation was at that time pursued by every school, though with very little method. -

Catalogo Genovesino.Pdf

ge no vesi no Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona a cura di Francesco Frangi Valerio Guazzoni Marco Tanzi COMITATO CLAUDIO PRESTATORI Restauri RINGRAZIAMENTI AUTORI DELLE SCHEDE GENOVESINO MONTEVERDI 450 Allegri Laura e Carena-Ragazzoni S.n.c Natura e invenzione Museo Camuno - CaMus, Breno (BS) Laboratorio di Manutenzione Conservativa Tutto il personale del Settore Cultura Agostino Allegri, Francesca Bazza, Giulia Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Museo Berenziano del Seminario Vescovile del Patrimonio Storico Artistico del Musei e City Branding Bellagamba, Giambattista Ceruti, Laura nella pittura del Seicento e del Turismo di Santa Maria della Pace, Cremona Comune di Cremona Greta Filippini, portavoce del Sindaco Cironi, Pamela Cremonesi, Ilaria Depetri, a Cremona Regione Lombardia Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, Laboratorio di Restauro snc di Sonia Nani Domenico Fazzi, Andrea Fenocchio, Adam Comune di Cremona Genova e Barbara Cerrina Feroni Roberta Aglio, Emilio Albertini, Laura Ferrari, Francesco Frangi, Milena Goisa, Rizzi Luigi Restauri, Cremona a cura di Francesco Frangi, Comune di Mantova Museo dei Beni Culturali Cappuccini, Allegri, Annamaria Aquilino, Raffaella Valerio Guazzoni, Martina Imbriaco, Teatro A. Ponchielli Genova Mariarita Signorini, Firenze Arisi, Luigi Armondi, Raffaella Barbierato, Giorgia Lottici, Lisa Marcheselli, Daniel Valerio Guazzoni, Marco Tanzi Museo del Violino Museo di Palazzo d’Arco, Mantova Andrea Bardelli, Jean-Luc Baroni, Daniele Merico, Simona Paglioli, Livia Rapetti, Fondazione Stauffer Complesso Monumentale della Pilotta - Assicurazioni Benati, Raffaella Besta, Stefania Buganza, Laura Sala, Camilla Salghetti, Beatrice Cremona, Museo Civico Istituto C. Monteverdi Galleria Nazionale di Parma AXA Art Versicherung AG Francesca Campana, Stefania Castellana, Tanzi, Marco Tanzi, Alfredo Vandoni «Ala Ponzone» Dipartimento di Musicologia e Beni Fondazione Istituto Gazzola, Piacenza Synkronos Italia S.r.l. -

L'eredità Di Caravaggio

L’eredità di Caravaggio L’eredità di Caravaggio Capolavori in luce Bergamo, 4 – 31 maggio 2018 Palazzo Storico Credito Bergamasco Direzione Angelo Piazzoli Curatore Simone Facchinetti Crediti fotografici © Banco BPM SpA © Fondazione Accademia Carrara, Bergamo © Fondazione Credito Bergamasco © Fondazione Morcelli - Repossi, Chiari © Musei Civici di Vicenza L’eredità di Caravaggio Museo Civico di Palazzo Chiericati © Lidia Patelli © Nino De Angelis Capolavori in luce Registrar Paola Silvia Ubiali Progetto grafico Drive Promotion Design Art Director Giancarlo Valtolina Si ringrazia Indicazioni cromatiche VERDE BLU ROSSO C100 M40 Y100 C100 M80Y20 K40 C40M100 Y100 PANTONE 349 PANTONE 281 PANTONE 187 R39 G105 B59 R32 G45 B80 R123 G45 B41 Capolavori in luce Angelo Piazzoli Intorno al restauro a Palazzo Creberg della monumentale Santa Caterina visitata nel carcere dall’imperatrice Faustina (400 x 500 cm) – dipinta nel 1584 dal cremonese Antonio Campi per la chiesa di Sant’Angelo a Milano, straordinario precedente lombardo alla pittura di Caravaggio – ruota l’iniziativa espositiva L’eredità di Caravaggio che approfondisce il tema della scoperta, nella pittura, della luce artificiale presentando opere di importanti artisti “caravaggeschi” appartenenti a storiche collezioni pubbliche e private, ivi inclusa la prestigiosa raccolta del Banco BPM, di cui la nostra Fondazione è emanazione. L’intenzione della rassegna è di documentare e mostrare al pubblico un significativo gruppo di dipinti, alcuni mai esposti prima d’ora. Nel solco della nostra attività di ripristino, svolta direttamente a Palazzo Creberg da oltre dieci anni (ad oggi, 45 capolavori per un totale di 75 dipinti), la mostra ha costituito l’occasione per realizzare alcuni restauri ad essa funzionali; oltre che sul dipinto del Campi, abbiamo provveduto a interventi di recupero su opere del territorio bresciano e bergamasco, quali l’interessante San Giacomo Maggiore di Giuseppe Vermiglio (Pinacoteca Repossi di Chiari) e la piccola tela inedita di Matthias Stom, proveniente dalla chiesa di San Bartolomeo a Bergamo. -

TASTE and PRUDENCE in the ART of JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman a Dissertation Submitted to the Johns Hopkins Universit

TASTE AND PRUDENCE IN THE ART OF JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May, 2016 Copyright Hannah Joy Friedman, 2016 (c) Abstract: Throughout his long career in southern Italy, the Spanish artist Jusepe de Ribera (1591- 1652) showed a vested interest in the shifting practices and expectations that went into looking at pictures. As I argue, the artist’s evident preoccupation with sensory experience is inseparable from his attention to the ways in which people evaluated and spoke about art. Ribera’s depictions of sensory experience, in works such as the circa 1615 Five Senses, the circa 1622 Studies of Features, and the 1637 Isaac Blessing Jacob, approach the subject of the bodily senses in terms of evaluation and questioning, emphasizing the link between sensory experience and prudence. Ribera worked at a time and place when practices of connoisseurship were not, as they are today, a narrow set of preoccupations with attribution and chronology but a wide range of qualitative evaluations, and early sources describe him as a tasteful participant in a spoken connoisseurial culture. In these texts, the usage of the term “taste,” gusto, links the assessment of Ribera’s work to his own capacity to judge the works of other artists. Both taste and prudence were crucial social skills within the courtly culture that composed the upper tier of Ribera’s audience, and his pictures respond to the tensions surrounding sincerity of expression or acceptance of sensory experience in a novel and often satirical vein. -

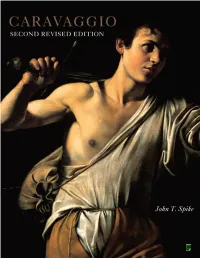

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

The Case for Giuseppe Vermiglio*

The Cain and Abel in the National Museum: The case for Giuseppe Vermiglio* John Gash The imposing picture of Cain and Abel in the National Museum of Fine Arts, Valletta (199 x 163.5 em.) (Plates 1,2) has long eluded secure attribution. 1 The picture hung in the Grand Master's palace at least from the early nineteenth century, and bore traditional designations to both Ribera and Caravaggio.2 Modern interest in the work, however, dates from Roberto Longhi's listing of it in 1943, without comment, as a product of one of Caravaggio 's leading Roman-based disciples of the second decade of the seventeenth century, the Mantuan, Bartolomeo Manfredi (1582-1622), to whom he also gave a similar (though by no means identical) Cain and Abel in the Palazzo Pitti.3 But despite the (partial) logic of this judgement (especially in terms of certain aspects of the Valletta picture's facture), and the reverence with which scholars have approached all pronunziamenti from this great connoisseur, no-one any longer believes it to be by Manfredi. In 1970, Evelina Borea, in her exhibition catalogue, Caravaggio e Caravaggeschi nelle Gallerie di Firenze, proposed that the Pitti painting was more likely to be by the Pisan Caravaggist, Orazio Riminaldi ( 1594- 1631 ), who was active in Rome towards the end of the second decade, and hinted, without claiming, that the Malta picture might also be his- a view strongly endorsed by Mina Gregori in 1972.4 Richard Spear, however, acutely rejected the attribution of * My thanks to Maria Rosa Antognazza, Dominic Cutajar, Don Stefano Tardani, and Pamela Willis for their help during the preparation of this article. -

Roma Al Tempo Di Caravaggio. 1600-1630 La Mostra

els vells principis de la Poètica, defensen que l’obra d’art ha Roma al tempo di de tenir versemblança, ha d’imitar els millors i pot corregir Caravaggio. 1600-1630 la realitat. No és estrany, doncs, que Agucchi posi l’art d’An- nibale Car racci com a exemple a seguir i que compari Ca- ravaggio amb l’escultor grec Demetri, que va seguir la sem- Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Roma. blança tant al peu de la lletra que no va tenir consideració 16 de novembre de 2011 per la bellesa. – 5 de febrer de 2012. Fins ara, la majoria d’exposicions sobre Caravaggio i els Idea, projecte i direcció anomenats caravaggistes se centraven en la figura del mes- científica: Rossella Vodret. tre llombard, cercant relacions i proximitats amb pintors no Comissari: Giorgio només italians, sinó també de la resta d’escoles europees, Leone optant per la tendència pancaravaggista iniciada per Ro- berto Longhi,6 seguida de manera extrema per Alfred Moir,7 o pel caravaggisme més estricte dels qui només veuen la Joan Ramon Triadó1 influència en aquells que van conèixer el mestre o van viu- re a Roma en les tres primeres dècades del segle xvii, línia uan l’any 1602 el pintor i tractadista Federico Zuccaro defensada per Richard Spear.8 Q publicà L’Idea de’pittori, scultori et architetti,2 Cara- Rossella Vodret, a la introducció al catàleg, sota el sug- vaggio ja havia radicalitzat el seu llenguatge vers un fort na- gestiu títol «Non solo Caravaggio», després de fer un recor- turalisme, al qual afegia un tractament d’intensos contrastos re gut per l’estructura de la mostra, afirma que la influència lumínics que es fa patent en l’obra, dos anys més tardana, de Caravaggio declina amb l’arribada del papa bolonyès Gre- que inaugura la mostra: Mare de Déu de Loreto,3 també co- gori XV Ludovisi (1621-1623), que es decanta per la pintura neguda com la Mare de Déu del pelegrins. -

Dipinti Antichi

DIPINTI ANTICHI Milano, via Olona 2 giovedì 28 Novembre 2013, ore 17.00 73 DIPINTI ANTICHI Milano, via Olona 2 giovedì 28 Novembre 2013, ore 17.00 ESPOSIZIONE DIPARTIMENTI Milano, via Olona, 2 Dipinti antichi Tel. 02 72094708 Casimiro Porro Umberto Savoia Sabato 23 Novembre ore 10.00 – 18.30 [email protected] Domenica 24 Novembre ore 10.00 – 18.30 Lunedì 25 Novembre ore 10.00 – 18.30 Martedì 26 Novembre ore 10.00 – 18.30 Dipinti del XIX secolo Mercoledì 27 Novembre ore 10.00 – 18.30 Umberto Savoia Giovedì 28 Novembre ore 10.00 – 13.00 [email protected] ASTA Arte Moderna e Contemporanea Milano, via Olona, 2 Kimiko Bossi Porro Giovedì 28 Novembre 2013 ore 17.00 [email protected] Per informazioni Arredi e Arti Decorative Porro & C. [email protected] Piazza Sant’Ambrogio, 10 - 20123 Milano Tel. 02 72094708 - Fax 02 862440 [email protected] Gioielli e Preziosi www.porroartconsulting.it Giovanni Bossi Responsabile delle Aste SEDE Kimiko Bossi Porro 20123 - Milano [email protected] Piazza Sant’Ambrogio, 10 Tel. 02 72094708 Per informazioni Fax 02 862440 Porro & C. [email protected] www.porroartconsulting.it Piazza Sant’Ambrogio, 10 - 20123 Milano Tel. 02 72094708 - Fax 02 862440 AMMINISTRAZIONE [email protected] [email protected] www.porroartconsulting.it KIMIKO BOSSI PORRO UMBERTO SAVOIA Responsabile Responsabile Arte moderna e Dipinti antichi contemporanea Dipinti del XIX secolo [email protected] [email protected] -

Régi Képtár /Ld

1 2020. november 10. © Összeállította: Illés Eszter [email protected] Régi Képtár /ld. még Esterházy Képtár/Országos Képtár / másolatok – Balló Ede 1856 Budai Vár gyűjteményének árverezése. Buda 1856. VII. [Árverési jegyzék?] Forrás: Garas 2001. 382. p. 1896 [Peregriny János]: A Szépművészeti Muzeum részére vásárolt festmények, plastikai művek és graphicai lapok lajstroma a vételárak kitüntetésével. Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1896. 4,52 p. Tartalma: I. Festmények, szobrok és domborművek. 1-28. p. II. Aquarellek, kézrajzok és metszetek. 29-48. p. III. Táblázatok, kimutatás. 49-52. p. +Budapest 3/1=82895; Budapest 3/1.d=198464(Régi Szobor)x [Pulszky Károly – Peregriny János]: Verzeichniss der für das Museum der Schönen Künste erworbenen Gemälde und plastischen Werke. Budapest: Druck des Franklin-Verein, [1896]. 20 p. Melléklete: Preisliste der Erwerbungen für das Museum der schönen Künste. 2 lev Eredeti cím: A Szépművészeti Muzeum részére vásárolt festmények, plastikai művek és graphicai lapok lajstroma a vételárak kitüntetésével, 1896. [átdolgozott kiadás] Budapest 3/3=68847 K 62; Budapest 3/1.d=198464melléklete (Régi Szobor)x 1900 Venturi, Adolfo: I quadri di scuola italiana nella Galleria Nazionale di Budapest. L’Arte, Roma III. 1900. Fasc. V-VIII. 185-240. p. 42 ill. Fi 1/II Venturi, A[dolfo]: A budapesti Országos Képtár olasz képei. Archaeologiai Értesítő ÚF. XX. 1900. 4-5. sz. 289-360. p. 42 ill. Fordította: Meller Simon 46=51981. Fi 80 Vásárlások a Szépművészeti Múzeum számára. Művészet I. 1900. XI. 1. 11. sz. 1087. p. hasábsz. [11 sorban] [Térey Gábor szerzeményei] 1902 Hazai krónika. A Magyar Nemzeti Múzeum… Művészet I. 1902. 6. sz. 425-426. -

Still Life with Fruit on a Stone Ledge

CARAVAGGIO Still Life with Fruit on a Stone Ledge AARON H. DE GROFT, PH.D., EDITOR PAPERS OF THE MUSCARELLE MUSEUM OF ART VOL. I From the Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College of William & Mary November 9 - 10, 2006 Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Muscarelle Museum of Art, Vol. 1, The College of William & Mary, Williamsburg, Virginia. © 2010, Muscarelle Museum of Art The College of William & Mary All rights reserved. Produced by the Muscarelle Museum of Art Printed in the USA by Taylored Printing Co., Yorktown, Virginia Production & Design by Amy K. Gorman MUSEUM STAFF Aaron H. De Groft, Ph.D., Director Elana Carpinone, Registrar’s Fellow Christina Carroll, Manager of Institutional Advancement Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Kevin Gilliam, Exhibitions/Operations Manager Amy K. Gorman, Ph.D., Curator of Education & New Media Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College Cindy Lucas, Assistant to the Director of William & Mary. Vol. 1. / edited by Rusty A. Meadows, Assistant to Development & Education Aaron H. De Groft, Ph.D. Ursula McLaughlin-Miller, Special Projects Administrator Melissa Parris, Registrar Elayne Russell, Education Specialist p. 160 : 98 ills. ; 27.8 cm. Bronwen Watts, Membership Manager Includes bibliographical references. BOARD OF DIRECTORS Contents: Introduction / Aaron H. De Groft—Caravaggio and the Theresa Thompson, W&M ‘67 - Chair Connie Desaulniers, W&M ‘75 - Secretary Origins of Roman Still Life Painting /John T. Spike—The Final William B. Bales Insult: Caravaggio, Baglione, and Still Life on a Stone Ledge / John Anne H.