RACCOLTA ARTICOLI Ottobre 2016 - Ottobre 2017

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Introduction Chapter 1

Notes Introduction 1. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. (Chicago: Univer- sity of Chicago Press, 1970). 2. Ralph Pettman, Human Behavior and World Politics: An Introduction to International Relations (New York: St. Martin’s Press, 1975); Giandomenico Majone, Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process (New Haven, CT: Yale University Press, 1989), 275– 76. 3. Bernard Lewis, “The Return of Islam,” Commentary, January 1976; Ofira Seliktar, The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq (New York: Palgrave Mac- millan, 2008), 4. 4. Martin Kramer, Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in Amer- ica (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2000). 5. Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage,” Atlantic Monthly, September, 1990; Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations,” Foreign Affairs 72 (1993): 24– 49; Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (New York: Simon & Schuster, 1996). Chapter 1 1. Quoted in Joshua Muravchik, The Uncertain Crusade: Jimmy Carter and the Dilemma of Human Rights (Lanham, MD: Hamilton Press, 1986), 11– 12, 114– 15, 133, 138– 39; Hedley Donovan, Roosevelt to Reagan: A Reporter’s Encounter with Nine Presidents (New York: Harper & Row, 1985), 165. 2. Charles D. Ameringer, U.S. Foreign Intelligence: The Secret Side of American History (Lexington, MA: Lexington Books, 1990), 357; Peter Meyer, James Earl Carter: The Man and the Myth (New York: Simon & Schuster, 1978), 18; Michael A. Turner, “Issues in Evaluating U.S. Intelligence,” International Journal of Intelligence and Counterintelligence 5 (1991): 275– 86. 3. Abram Shulsky, Silent Warfare: Understanding the World’s Intelligence (Washington, DC: Brassey’s [US], 1993), 169; Robert M. -

Who Needs the Conference of Presidents?

MAY 1993 PUBLISHED BY AMERICANS FOR A SAFE ISRAEL Conference is even more fraught with danger because its WHO NEEDS THE positions are more extreme than those of the AJC. Peace Now calls for talks with the PLO, endorses Palestinian CONFERENCE OF statehood, and refuses to support Israeli sovereignty over PRESIDENTS? all of Jerusalem. Its president, Gail Pressberg, spent 14 years working for two pro-PLO organizations, and its co- Herbert Zweibon chair, Letty Pogrebin, has justified Arab rock-throwing. Numerous Peace Now board members also served in Shortly before the recent vote on whether or not leadership positions of radical groups like the Jewish to admit Americans for Peace Now to the Conference of Peace Lobby and the New Jewish Agenda. From now on, Presidents of Major American Jewish Organizations, the Conference of Presidents will not able to issue any Rabbi Joseph Glaser, chairman of the Conference's resolution that does not suit Peace Now's extremist tastes. Committee on Scope and Structure, publicly warned that Whether the Conference of Presidents ever really the admission of Peace Now, with its narrow political represented American Jewry is debatable, since the lead- agenda and ruthless tactics, would "hobble and under- ers of its member-organizations are not democratically cut the purposes for which the Conference was estab- elected. The fact that Peace Now was admitted in contra- lished." Rabbi Glaser subsequently resigned from that vention of several of the Conference's own by-laws (which committee in protest over irregularities in the conduct of is what prompted Rabbi Glaser's resignation) is further the Peace Now admissions process, Peace Now was testimony to the absence of democracy and fair play admitted and it seems that the Conference of Presidents among the Conference's top brass. -

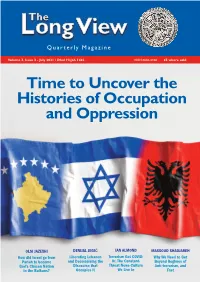

Time to Uncover the Histories of Occupation and Oppression

Quarterly Magazine Volume 3, Issue 3 - July 2021 / Dhul Hijjah 1442 ISSN 2632-3168 £5 where sold Time to Uncover the Histories of Occupation and Oppression OLSI JAZEXHI DENIJAL JEGI IAN ALMOND MASSOUD SHADJAREH ć How did Israel go from Liberating Lebanon Terrorism Got COVID: Why We Need to Get Pariah to become and Decolonising the Or, The Constant- Beyond Regimes of God’s Chosen Nation Discourse that Threat News-Culture Anti-terrorism, and in the Balkans? Occupies It We Live In Fast In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful he recent Israeli war on Palestinians cally the ‘threat’ of terrorism that most of Contents: has highlighted once more – despite us in the Westernised world had become the best efforts of powerful countries accustomed to on a daily basis for almost and compliant media – the brutality of the two decades. That is, until the beginning TIsraeli project of occupation. As with pre - of the pandemic. Having fallen off the 3 Olsi Jazexhi : vious such wars, the limelight soon fades news agenda almost entirely, Almond ar - How did Israel go from Pariah as ceasefires are called, and the ongoing gues that the Coronavirus crisis has ex - stifling of Palestinian life and aspirations, posed the news media as complicit in to become God’s Chosen by routine physical and psychological vio - promoting an exaggerated image of the Nation in the Balkans? lence remains invisible. The strategies – dangers society faces from ‘terrorism’. This military and political – that mask this bru - exaggeration serves the interests of elites, tality and injustice feature in two of this is - whilst simultaneously providing salacious sues’ articles. -

Aftermath of the 1983 Beirut Bombing

Hidden Fears, Helpful Memories: Aftermath of the 1983 Bombing of the United States Embassy in Beirut A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Studies By Anne Dammarell, B.A. School for Summer and Continuing Education Georgetown University Washington, D.C. November, 1994 © Copyright by Anne Dammarell 1994 All Rights Reserved - ii - ABSTRACT The first U.S. Embassy destroyed by political terrorists exploded in Beirut on April 18, 1983. Seventeen Americans died. Sixty-seven survived. Unfortunately, little has been written about that event. This paper discusses the type of preparation the Foreign Service Officers (FSOs) had for serving in a danger post and how they reacted to the bombing and processed the event. To collect this information a select number of FSOs were interviewed and sent an anonymous questionnaire. Department of State officials responsible for the educational and medical programs were also interviewed. The FSOs who were in Lebanon in 1983 unknowingly experienced post-traumatic stress disorder symptoms similar to those faced by war veterans and victims of trauma. Although the Department of State attempted to address the needs of the survivors, it did not provide sufficient training and follow-up support to allow them to recognize, acknowledge, and fully process the trauma. Many FSOs had not been prepared for working in a war zone and, when caught up in the bombing, they continued work, "business as usual," without fully acknowledging the traumatic effect the bombing had on their lives. As a result, they may have delayed the process of healing the psychological wounds caused by the explosion. -

HC USAL NINAWADAHER1.Pdf

1 CRONOLOGIA DE LA HISTORIA DEL LIBANO Crédito: LebGuide 2 PERFIL ACTUAL DEL LIBANO Superficie: 10.452 km2. Población: 4.457.357. 6.184.701, incluyendo refugiados (Julio 2015) Religión oficial: no tiene. Religiones: Islam: 54% (27% Sunitas y 27% Chiitas); Cristianos: 40.5% (21% Maronitas, 8% Ortodoxos Griegos, 5% Greco Católicos, 6.5% otros); Drusos: 5.6%; pocos miembros de colectividades judía, bahais, budistas, hindúes y mormones. Grupos religiosos/étnicos: 18. Presidente: vacante Primer Ministro: Tamam Salam Asamblea Nacional Unilateral: 128 San Marón escaños. Justicia: Corte de Casación y Corte Suprema. Mapa: Encyclopaedia Britannica 3 DIVISIONES ETNICAS EN LIBANO Mapa: Rutgers, The State University of New Jersey | 2003 4 CRONOLOGIA DE LA HISTORIA DEL LIBANO ANTIGUA Cananeos - Fenicios 3200 - 883 AC Asirios 883 - 605 AC Babilonios 605 - 538 AC Persas 538 - 332 AC CLASICA Griegos 332 - 64 BC Romanos 64 BC - 646 AD Sasánidas 602 AD - 628 AD MEDIEVAL A MODERNA Árabes 636 AD - 1516 AD Otomanos 1516 AD -1917 MODERNA Aliados 1917- 1920 Franceses 1920 -1943 Independencia 22 Noviembre 1943 – Presente 5 LOS 18 GRUPOS RELIGIOSOS RECONOCIDOS DEL LIBANO ALAUITAS ARMENIOS CATOLICOS ARMENIOS ORTODOXOS CALDEOS CATOLICOS CATOLICOS GRIEGOS MELQUITAS CATOLICOS MARONITAS CATOLICOS ROMANOS COPTOS CHIITAS DRUSOS GRIEGOS ORTODOXOS IGLESIA ASIRIA DEL ORIENTE ISMAELIES JUDIOS PROTESTANTES SUNITAS SIRIACOS CATOLICOS SIRIACOS ORTODOXOS 6 LOS TRES GRANDES ACTORES RELIGIOSOS DE LA HISTORIA DEL LIBANO 7 CRISTIANOS MARONITAS Los Maronitas son los cristianos seguidoresdeSanMarón,unhombre santo y rígido defensor de la fe católica de oriente. La presencia de la comunidad maronita en el Líbano encuentra sus raíces en la vida monástica de los antiguos monjes de San Marón, que fueron un centro de irradiación de la vida cristiana en regiones del Asia Suroccidental, hoy llamadas Levante. -

The Writer | Issue No 14 :: May 2018

1 – The Writer | Issue No 14 :: May 2018 ا كونوا شركاء ﰲ اﶈاولة الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية. كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة. تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري، بل وحتى السياسي في زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء. إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور وتتوطد، وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر. فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو انعتاق، وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت. تمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية، ولمجلة الكاتب فيها سويعة، لو عانقت أقﻼمكم واحتضانكم لها، وﻻ وقت يمر دون بشاراته. يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل: توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين. يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات، كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم أو المهاجر. -

SENATE—Tuesday, September 19, 2006

September 19, 2006 CONGRESSIONAL RECORD—SENATE, Vol. 152, Pt. 13 18429 SENATE—Tuesday, September 19, 2006 The Senate met at 9:45 a.m. and was vote on passage at 12 noon today, and joyed a close and cooperative partner- called to order by the Honorable JIM that will be the first vote of the day. ship that continues to expand. DEMINT, a Senator from the State of The Senate will then recess from 12:30 The free-trade agreement before us South Carolina. to 2:15 to allow the weekly policy meet- builds on the progress already made. It ings to occur. strengthens our relationship with a PRAYER When the Senate resumes business at key friend and ally in the region, and it The Chaplain, Dr. Barry C. Black, of- 2:15, we will proceed to executive ses- is a model for free trade in the entire fered the following prayer: sion for the consideration of the Alice Persian Gulf region. Let us pray. Fisher nomination. We have an order It is not our first bilateral agreement Eternal Spirit, a nation turns its for 51⁄2 hours of debate on the Fisher in the region. We struck similar deals heart and mind to You. Give hope to nomination prior to the vote on con- with Jordan in 2000, with Morocco in those who are underpaid and over- firmation. We expect some of that time 2004, and with Bahrain in 2005. Like worked. Sustain the lonely and empty, to be yielded back, and we will vote on these earlier deals, the Oman agree- particularly those who have lost loved that nomination this evening before ment will open and expand opportuni- ones in the defense of freedom. -

Case 1:01-Cv-02224-JDB Document 65 Filed 12/14/05 Page 1 of 94

Case 1:01-cv-02224-JDB Document 65 Filed 12/14/05 Page 1 of 94 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA ANNE DAMMARELL, et al., Plaintiffs, v. Civil Action No. 01-2224 (JDB) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, et al., Defendants. MEMORANDUM OPINION (REVISED FINDINGS & CONCLUSIONS) This case has been in the vanguard of mass-tort lawsuits brought by victims of terrorism against foreign states, as permitted by a 1996 amendment to the Foreign Sovereign Immunities Act ("FSIA") that revoked jurisdictional protection for terrorist-sponsoring governments. During the more than four years that have passed since the eighty-three plaintiffs in this action first filed suit against the Islamic Republic of Iran ("Iran") and its Ministry of Intelligence and Security ("MOIS") for their involvement in the 1983 bombing of the United States Embassy in Beirut, Lebanon, several court rulings have altered the relevant legal landscape. Two decisions by the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit -- Cicippio-Puleo v. Islamic Republic of Iran, 353 F.3d 1024 (D.C. Cir. 2004), and Acree v. Republic of Iraq, 370 F.3d 41 (D.C. Cir. 2004) -- presented potential ramifications for the conclusions of law (and corresponding damage awards) that this Court issued on September 8, 2003, with respect to the -1- Case 1:01-cv-02224-JDB Document 65 Filed 12/14/05 Page 2 of 94 claims of twenty-nine of the plaintiffs ("the Phase I litigants").1 See Dammarell v. Islamic Republic of Iran, 281 F.Supp. 2d 105 (D.D.C. -

Preliminary Program

MiddleMiddle EastEast StudiesStudies AssociationAssociation 4646thth AnnualAnnual MeetingMeeting NovemberNovember 17-2017-20 Preliminary Program Denver, in the Middle Sheraton Denver Downtown Hotel 2012 will be MESA's first annual meeting in Denver. Why Denver, you ask? MESA seldom meets in the middle of the country and Denver is sort of in the middle. It is the largest metro area near the middle with the exception of Kansas City. Denver has 600,000 residents in its city limits, but 2.5 million live in the metro area. Denver is easy to get to: 3 airlines use it as a hub–Frontier, Southwest and United. East coasters will be able to find direct flights and west coasters will have distance to travel on their side. Denver offers a clean, safe, and vibrant downtown with an impressive arts and culture scene. World class museums, art galleries/districts, theater, music, and splendid examples 1550 Court Place of Victorian architecture are some of the things that make Denver CO 80202 Denver memorable. Our conference hotel also happens to 303 893-3333 800 325-3535 enjoy a fabulous location on Denver's 16th Street Mall–a tree- http://www.sheratondenverdowntown.com/ lined,16-block pedestrian promenade, closed to traffic except for free shuttle buses that run up and down it. The 16th Street Mall has a good feel, and shopping, dining, public art, and Rates/Reservations walkable proximity to most attractions are just a few of the Cutoff Date $179 single/double perks it offers. October 22 $199 triple Why Denver, you ask, again? The Denver Sheraton $219 quad Downtown Hotel has enough sleeping rooms and meeting https://www.starwoodmeeting.com/Book/MESA2012 space to permit MESA to meet (plus room tax of 14.85%) under one roof. -

Issue That Good Fsos Tend to Resist Training Assignments As Being out of the Mainstream

9 THE COVER—Marines, armed with automatic rifles, stand guard at the US. embassy in Beirut after the eight-story building was bombed on April 18. Fifty persons were killed, scores injured in the explosion. Story and other photos on page 2 (World Wide photo) United States Department of State Letters to , May 1983 the Editor ot3tG No. 256 On training assignments Washington Dear Sir; Jack Perry is usually right, so I hesitate to disagree with him. How¬ ever. he indicated in an article in the November issue that good FSOs tend to resist training assignments as being out of the mainstream. In the case of senior training, I would submit that the record does not bear out Jack’s contention. 2 11 13 31 Many good officers, especially political and economic, at the 0-1 level seek senior training. I suspect they see News stories Photo story it. somewhat like military colonels, as a mark of service recognition and as 2 Embassy Beirut bombed, 28 Post of the month: preparation for senior service. This was 50 persons killed Porto Alegre evidenced by bids in the current as¬ 6 Terrorist attacks signment cycle. Of 148 political 0-ls are listed Deoartments and features seeking assignment in the summer of 9 Proposed new rules for Civil 1983, 39 (26%) requested senior train¬ Service pay ‘steps’ ing. A good number of 0-1 economic 10 A new training program for 20 Alcohol 1,26 Letters to Editor Awareness officers also want senior training. In senior officers 56 Library this year’s cycle, 22 (27%) out of 79 re¬ 25 “American Booklist 11 Secretary’s Open Forum quested it.