Libro Decimo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Auguste Rodin's 'The Burghers of Calais' and The

www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 1 of 15 AUGUSTE RODIN’S ‘THE BURGHERS OF CALAIS’ AND THE BLACK DEATH POLICY OF THE ENGLISH How Auguste Rodin created an artistic composition of axiomatic change. by Pierre Beaudry October 20, 2014 FOREWORD ``If a Black Death could spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full.'' Bertrand Russell – 1949 ``In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation.'' Queen Elizabeth's consort Prince Philip – 1988 This is wake-up time. This report is a wake-up call attempting to answer a simple but difficult axiomatic question: “Why is it that American leaders and citizens don’t see that the plague of Ebola that is being brought to their doorsteps at this time is being carried out by the same people who brought about the Black Death to Europe during the fourteenth century?” The answer to that question can be found in the situation that the population of France found themselves into, when the King of England, Edward III, laid siege to the French town of Calais in 1346. www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 2 of 15 INTRODUCTION In his Chronicles, Jean Froissart (1337-1405), A French writer at the court of the King of England, told the story of how the French town of Calais’ people were spared a horrible death by the heroic action of six of their leaders, who voluntarily accepted to give their lives to save them from famine. -

Competing Sovereignties in 14Th Century Milan

University of Nebraska at Omaha DigitalCommons@UNO Medieval/Renaissance Studies Faculty Publications Medieval/Renaissance Studies 2011 The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in 14th Century Milan Martina Saltamacchia Rutgers University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unomaha.edu/medrenstudfacpub Part of the Medieval Studies Commons Recommended Citation “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. (Turnhout: Brepols, 2011), 173-191. This Article is brought to you for free and open access by the Medieval/Renaissance Studies at DigitalCommons@UNO. It has been accepted for inclusion in Medieval/Renaissance Studies Faculty Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@UNO. For more information, please contact [email protected]. The following is a post-print manuscript of “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” that appeared in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. Full citation: Martina Saltamacchia, “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. (Turnhout: Brepols, 2011), 173-191. 2 The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in 14th Century Milan Martina Saltamacchia, Rutgers University On the morning of November 27, -

The Body Politic Metaphor in Communal and Post-Communal Italy – Some Remarks on the Case of Lombardy

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano The Body Politic Metaphor in Communal and Post-Communal Italy – Some Remarks on the Case of Lombardy Andrea Gamberini University of Milan [email protected] Abstract This paper uses the body politic metaphor to explore the dialectic of power between different political players in communal and post-communal Lombardy. On the one hand, notions of corporeal links, drawing upon an ancient and venerable tradition, were key strands of public debate on state formation in the Late Middle Ages. On the other hand, there were distinctively communal and post- communal discourses based upon the body politic metaphor. My purpose is to investigate all of these aspects through analysis of the so-called “pragmatic writings” (such as letters, decrees, notarial deeds), sources usually overlooked by historians of political thought. As is shown in this paper, the novelty of this approach makes it possible to appreciate corporeal metaphors as performative tools and instruments of political action. Keywords City communes – Lombardy – Duchy of Milan – Body politic – political discourse 1. Introduction The purpose of this paper is to trace a brief history of the use of corporeal metaphors in political discourse in the Po Valley (i.e., Lombardy) in the communal and post-communal ages. As will be shown, there are many sources in political literature that establish an analogy between the political body and the human body. This is not particularly surprising; medieval Europe inherited corporeal metaphors from diverse cultural traditions, ranging from the theological tradition (think of the famous image of the body and limbs handed down from the first of Paul’s Letters to the Corinthians 1 – “But now are they many members, but yet one body”; 12:20) to the classical tradition (going from Plato and Aristotle to Livy).1 These terminological genealogies have been extensively investigated by historians of political thought. -

Tc Ankara Ünġversġtesġ Sosyal Bġlġmler Enstġtüsü

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Ankara-2019 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Hatice ORUÇ Ankara-2019 II ONAY TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI Sait Emre ÇİFTÇİ GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice ORUÇ Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Ġmzası .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ Tez Sınavı Tarihi .................................. III T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BĠLDĠRĠM Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak -

00-PRIME PP 2:Layout 1

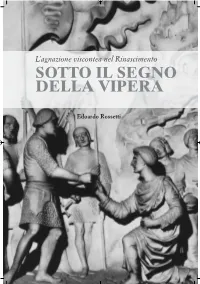

L’agnazione viscontea nel Rinascimento SOTTO IL SEGNO DELLA VIPERA Edoardo Rossetti «In Milano la più degna e nobile fameglia è la Visconta» scriveva nel 1520 l’oratore veneto Gianiacopo Caroldo. Quella che rimaneva, nonostante l’estinzione del ramo ducale, la più importante agnazione di Milano non è stata sinora adeguatamente studiata, né nella geografia castel- lana delle sue numerose signorie, né nelle articolazioni delle sue iniziative politiche, né nella sua presenza culturale nello stato di Milano. È specialmente su quest’ultimo as- petto che si incentra questo volume. Attraverso un’ampia ricerca archivistica e iconografica largamente inedita ven- gono ricostruiti importanti episodi di committenza delle famiglie principali della parentela viscontea che si intrec- ciano a comporre una politica artistica di ampio respiro, tale da incidere profondamente sul territorio: da Milano a Somma Lombardo, da Pallanza a Brignano, da Vignate a Santa Maria del Monte sopra Varese. Edoardo Rossetti (Varese, 1979) si è laureato nel 2006 in Storia presso l’Università degli Studi di Milano è autore di numerosi saggi sulla storia politica, sociale, artistica e cul- turale del Rinascimento lombardo; coordina la collana Scaglie d’archivio dell’Archivio di Stato di Milano, per la quale ha curato il volume Squarci d’interni. FESR Fondo europeo di sviluppo regionale - Le opportunità non hanno confini Sotto il segno della vipera In copertina Gian Cristoforo Romano e collaboratori, Gian Galeazzo Visconti riceve la signoria di Milano, particolare del Monumento -

Nuova Gabbia

Luchino Visconti, Jacopo da Bologna and Petrarch: Courting a Patron* Elena Abramov-van Rijk In the musical repertory of the Trecento, no more than four compositions are unequivocally dedicated to a contemporary secular ruler: two madrigals, Lo lume vostro and O in Italia , and two motets, Lux purpurata/Diligite iustitiam and Laudibus dignis . The addressee of all four is the Milanese ruler Luchino Visconti (ca. 1292- 1349): the madrigal Lo lume vostro contains the acrostic LUCHINUS, and the motets have LUCHINUS VICECOMES and LUCHINUS DUX respectively; the madrigal O in Italia provides information on the birth of Luchino’s twin sons, Luchino Novello and Giovanni, on Friday, August 4, 1346. Whereas the first three * The first part of this article was presented at the Medieval and Renaissance Music conference in Barcelona, July 2011. I am grateful to Dorothea Baumann and Aldo Menichetti for their help in the early stages of this work, to Lucia Marchi for her suggestions, and to Sergei Abir. I owe my special thanks to Bonnie Blackburn and Leofranc Holford-Strevens for their comments and advice, and my kind regards to Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence and Biblioteca Uni - versitaria in Padua for the permission of reproducing. Abbreviations used: FP Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26 Pit Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. it. 568 Reina Paris, Bibliothèque Nationale de France, n. acq. fr. 6771 (Reina Codex) SL Firenze, San Lorenzo, Archivio Capitolare 2211 Sq Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Palatino 87 (Squarcialupi Codex) 7 elena abramov-van rijk compositions are known to have been written by Jacopo da Bologna, the motet Laudibus dignis is transmitted anonymously and fragmentarily: only one voice, apparently a triplum , has survived. -

Decreto Del Direttore Amministrativo N

Corso di Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea Tesi di Laurea LA BATTAGLIA DEL CASTAGNARO 11 MARZO 1387 TRACOLLO DEI SIGNORI DELLA SCALA Relatore Ch. Prof. Giorgio Ravegnani Co Relatori Ch Prof Luciano Pezzolo Ch Prof. Sergio Zamperetti Laureando Cristian Sartori Matricola 690798 Anno Accademico 2013 / 2014 INDICE INTRODUZIONE Pag. 2 SGUARDO D’INSIEME Pag. 3 VERONA E GLI SCALIGERI Pag. 12 PADOVA E I CARRARESI Pag. 79 LA PRECEDENTE CAMPAGNA Pag. 99 GLI ESERCITI RIVALI Pag. 108 I CAPITANI Pag. 126 LA BATTAGLIA Pag. 140 IL CAMPO DI BATTAGLIA OGGI Pag. 171 CONCLUSIONI Pag. 173 BIBLIOGRAFIA Pag. 180 1 INTRODUZIONE Penso di essere una persona fortunata perché, nel corso della mia formazione scolastica, ho avuto la fortuna d’incontrare sempre degli insegnanti molto capaci e ricordo, con particolare gratitudine, tra i miei maestri elementari, quello che mi ha contagiato con la sua passione per lo studio della storia. Avevo da poco imparato a leggere e, fra i primi regali, ricevetti un libro di storia che parlava di cavalieri, campi di battaglia, di schieramenti di eserciti; ne sono rimasto molto colpito e ho continuato, nel tempo, a cercare e leggere saggi di storia militare. Proprio assecondando questa passione, nei primi anni ’90, allora studente di ben altra facoltà, giurisprudenza, iniziai ad acquistare dei piccoli volumi, tradotti dall’inglese, che parlavano di eserciti ed episodi bellici nelle varie epoche. In uno di questi, m’imbattei in una breve descrizione della battaglia del Castagnaro che veniva definita l’esempio classico delle battaglie combattute in Italia nel periodo oggetto di questa ricerca. -

Galvano Fiamma, Francesco Petrarca E I Cavalli Dei

Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 199 GALVANO FIAMMA , F RANCESCO PETRARCA EICAVALLI DEI VISCONTI GRAZIANO ALFREDO VERGANI Banco di prova privilegiato per lo sviluppo del linguaggio rinascimentale quattrocentesco, il tema del monumento equestre ha avuto in Italia una notevole fortuna già nel Trecento, in relazione con il maturare delle istituzioni signorili e con il diffondersi di una nuova sensibilità, intrisa di contenuti cavallereschi e proto umanistici. Esemplare è il caso di Verona con il celebre complesso delle arche scaligere, su cui sfilano, in una parata cerimoniale tra cielo e terra, le statue a cavallo di Cangrande, Mastino e Cansignorio della Scala 1. Un altro caso è Milano, dove risulterebbero essere stati realizzati nel Trecento i monumenti equestri di almeno due Visconti, signori della città: Azzone e Bernabò. Il condizionale è d’obbligo, poiché mentre quello di Bernabò, sistemato sopra il suo sarcofago, fa ancora mostra di sé in una sala del Castello Sforzesco (figg. 1-2) – dove giunse nel 1898 dalla ex chiesa di Santa Maria di Brera, sede del Museo Patrio Archeologico, pro - venendo da quella di San Giovanni in Conca, per la quale era stato creato 2 –, del monumento equestre di Azzone non resta invece traccia alcuna ed è mia opinio - ne che l’unica fonte che lo ricordi non fornisca elementi sufficienti a comprovar - ne l’effettiva realizzazione. La fonte in questione è l’ Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johan - ne Vicecomitibus di Galvano Fiamma, amico e familiare dell’arcivescovo Giovan - ni Visconti, la cui redazione va fissata entro il 1342-43 3. -

Andrea Gamberini, Università Di Milano the Emotions of the State. a Survey of the Visconti Chancery Language (Mid 14TH- Mid 15TH Centuries)

Andrea Gamberini, Università di Milano The Emotions of the State. A Survey of the Visconti Chancery Language (Mid 14TH- Mid 15TH Centuries) Although emotions as a field of historical research have come to the fore since the late 1990s, the interest aroused by this subject among the scholars of the Italian Renaissance state has been limited, at least so far. Apart from an important study on Lombard factions by Marco Gentile, and the very recent insight of Isabella Lazzarini into the Florentine diplomatic records, nothing else has been published. 1 On these grounds I have decided to take up some suggestions coming from scholars of other periods of the Middle Ages, and to analyze the case-study of the duchy of Milan from the angle of the relationship between politics and emotions. 2 Unlike Isabella Lazzarini, I am not going to predominantly focus on diplomatic records, which also, of course, represent an extraordinary source for the duchy of Milan but I am more interested in probing into the relations between governors and governed; between the duke and his subjects. In order to appreciate the distinctive features of the latter, it is probably necessary to take the former as a starting point, to have a term of comparison. Therefore let us have a very quick look at the language of diplomatic practice and its emotional register. Since the beginning of their rise to power, the Visconti deployed emotionality in their diplomatic correspondences. Politics was, and still is, the art of persuading, so it is hardly surprising that foreign affairs were edged by the Visconti’s chancellors within the framework of friendship/enmity, love/hatred or happiness/sadness. -

Cremona. L'archivio Dell'lstiturp Elemosiniere [Secoli XIII-XVIIH, Vol

PIETY AND POOR RELIEF: CONFRATERNITlES IN MEDIEVAL CREMONA, C. 1334-1 499 Barbara Anna Sella Centre for Medieval Studies A Thesis submitted in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Toronto 'copyright by Barbara Anna Sella, 1996 National Library Bibliotheque nationale m*m of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaON KIA ON4 OttawaON K1AON4 Canada Canada The author has granted a non- L'auteur a accorde une licence non exclusive Licence allowing the exclusive pernettant a la National Library of Canada to Bibliotheque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prster, distribuer ou copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette these sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/^, de reproduction sur papier ou sur format electronique . The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriete du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protege cette these. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la these ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent &re imprimes reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. ABSTRACT This dissertation focuses on confraternal piety and poor relief in the northern Italian city of Cremona between the mid-fourteenth century and the end of the fifteenth century. It draws upon previously unedited archival documents (Latin and Italian statutes, contracts, letters, and account books) housed in Cremona's Archivio di Stato. The records of the Consortium of the Donna (f. -

La Rocca Viscontea Di Monza Dal Xiv Al Xv Secolo

LA ROCCA VISCONTEA DI MONZA DAL XIV AL XV SECOLO ELABORATO FINALE DI: DANIELE RIPAMONTI Il presente incontro in occasione della Sagra di S. Giovanni Battista di Monza ha origine dalla mia tesi di Laurea Magistrale in Scienze Storiche discussa il 26 maggio 2014. L'obiettivo dell'elaborato è stato quello di cercare, confrontare e appurare tutta la documentazione esistente sulla rocca viscontea di Monza, fondata dal Signore di Milano Galeazzo I Visconti nel 1325, per ricostruire cronologicamente le vicende che hanno interessato il borgo di Monza e tutte le sue fortificazioni dall'epoca tardo antica fino alla prima età moderna. La tesi sulla rocca di Monza prosegue il percorso di riscoperta della storia locale di Monza iniziato con la Laurea Triennale in Storia sugli scudi d'oro 'sanguinati' di S. Giovanni Battista di Monza. I fortilizi di Monza prima dell'anno 1325 Gli studi e Castellole teorie Vecchioper giungere e Castello ad una Nuovo. esatta collocazione, datazione e per individuare i vari committenti delle molte fortificazioni cittadine di Monza hanno inizio tra XVIII e XIX secolo. Questi lavori, spesso in contrasto tra loro, ebbero origine con l'erudito settecentesco Anton Francesco Frisi, canonico della basilica di S. Giovanni Battista di Monza, considerato il padre della storia monzese con la sua opera intitolata Memorie storiche di Monza e sua corte pubblicata nel 1794. Dopo l'esperienza di Frisi seguirono le ricerche condotte nella seconda metà del XIX secolo da Cesare Aguilhon e Luigi Zerbi con un saggio intitolato I fortilizi di Monza prima dell'anno 1325 per la rivista Archivio Storico Lombardo nel 1891. -

Alfonso I D'este: Music and Identity in Ferrara

Shephard, Tim (2010) Alfonso I d'Este: music and identity in Ferrara. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository: http://eprints.nottingham.ac.uk/13912/1/523577.pdf Copyright and reuse: The Nottingham ePrints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. · Copyright and all moral rights to the version of the paper presented here belong to the individual author(s) and/or other copyright owners. · To the extent reasonable and practicable the material made available in Nottingham ePrints has been checked for eligibility before being made available. · Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not- for-profit purposes without prior permission or charge provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. · Quotations or similar reproductions must be sufficiently acknowledged. Please see our full end user licence at: http://eprints.nottingham.ac.uk/end_user_agreement.pdf A note on versions: The version presented here may differ from the published version or from the version of record. If you wish to cite this item you are advised to consult the publisher’s version. Please see the repository url above for details on accessing the published version and note that access may require a subscription. For more information, please contact [email protected] ALFONSO I D'ESTE: MUSIC AND IDENTITY IN FERRARA Tim Shephard, MusB, PGDip.