Bülow90 Historie (Pdf)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Handout VCV W -P-3-42-4

Regers op. 71 („100 „VCV(W)“-Vorträge“) 1 Die 100 VCV(W)-Vorträge über „Künste in der & um die Romantik“ - ein Zyklus von Vortragsabenden über vorwiegend (spät)romantische ( - aber auch prä/para/post/…/neo-romantische - ) Künste/…/Kunstwerke für Musik/Malerei/…/Architektur-Freundinnen/Freunde und alle anderen Kunstliebhaber(innen) an jedem 2. Dienstag in jedem Monat (außer August) im „art hotel weimar“ („Freiherr v. Stein“-Allee) ab 20:00 Uhr (Gesamtleitung: Prof. Wolf-G. Leidel, Vorsitzender des VCV(W) [„Vox coelestis“-e.V. Weimar]) - ---------------------------------------------------------------------- Vortrag Nr. 004 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht zum öffentlichen Gebrauch: nur für VCV(W)-Mitglieder und Besucher/Gäste des o.g. Vortragzyklus’! -------------------------------------------------------------------------------------- Stand vom 8. Mai 2007 ----------------------------------------------------- Das Thema dieses 4. Abends: „Max Reger: „Gesang der Verklärten“ - und Carl Busse & Zeitgenossen“ ----------------------------------------------------- Carl Busse Gesang Verklärter Glocken der Heimat trugen uns auf, die wir geirrt über steinige Pfade; schauernd und läuternd zieh’n uns hinauf ewig unsagbar Ströme der Gnade. Irdische Leuchten locken uns nicht; was uns auf Erden durchdrang und berührte: hallende Chöre, geh’n wir im Licht, über Verblühendes selig Geführte. Fern der Umschatteten d’runten im Tal, deren sich Jedes in Hoffnung getröste, schweben wir singend -

The Lied of Five German Composers.Pdf

The Lied of Five German Composers A Senior Project presented to the Faculty of the Music Department of California Polytechnic State University, San Luis Obispo In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Bachelor of Arts by Whitney Laine Westbrook June 2010 © 2010 Whitney Laine Westbrook The Lied of Five German Composers: List of Repertoire 1. “Fussreise” (2:54)…...………………………………..Hugo Wolf (1860-1903) 2. “Sapphische Ode” (2:30)………………………Johannes Brahms (1833-1897) 3. “Urlicht” (5:13)...…………………………………Gustav Mahler (1860-1911) 4. “Erhebung”(1:13)............................................Arnold Schoenberg (1874-1951) 5. “Morgen” (3:50).………………………………...Richard Strauss (1864-1949) Fussreise Hugo Filipp Jakob Wolf, born on March 13, 1860, in modern day Yugoslavia, experienced an early musical upbringing under the guidance of his father and later on studied with his local school teacher, Sebastian Weixler. Wolf displayed much musical promise, primarily within the realms of violin and piano. Although music exerted an influence over Wolf, school did not. Throughout his life, Wolf exercised a rebellion against many scholastic institutions, including the Conservatory of Vienna; this was his third school from which he withdrew. Having escaped school, Hugo Wolf attempted to make a living in many trades, including teaching piano and accompanying various other artists. Although he became a “Jack of All Trades,” a steady income was not reaching Wolf, and he continued on living in poverty. Wolf did excel as a music critic, a profession that did supply a small income and yet Wolf earned resentment from his musical colleagues. The harsh criticisms that flew from the quick-witted critic alienated certain musicians who in return refused Wolf any help. -

View Becomes New." Anton Webern to Arnold Schoenberg, November, 25, 1927

J & J LUBRANO MUSIC ANTIQUARIANS Catalogue 74 The Collection of Jacob Lateiner Part VI ARNOLD SCHOENBERG 1874-1951 ALBAN BERG 1885-1935 ANTON WEBERN 1883-1945 6 Waterford Way, Syosset NY 11791 USA Telephone 561-922-2192 [email protected] www.lubranomusic.com CONDITIONS OF SALE Please order by catalogue name (or number) and either item number and title or inventory number (found in parentheses preceding each item’s price). To avoid disappointment, we suggest either an e-mail or telephone call to reserve items of special interest. Orders may also be placed through our secure website by entering the inventory numbers of desired items in the SEARCH box at the upper left of our homepage. Libraries may receive deferred billing upon request. Prices in this catalogue are net. Postage and insurance are additional. An 8.625% sales tax will be added to the invoices of New York State residents. International customers are asked to kindly remit in U.S. funds (drawn on a U.S. bank), by international money order, by electronic funds transfer (EFT) or automated clearing house (ACH) payment, inclusive of all bank charges. If remitting by EFT, please send payment to: TD Bank, N.A., Wilmington, DE ABA 0311-0126-6, SWIFT NRTHUS33, Account 4282381923 If remitting by ACH, please send payment to: TD Bank, 6340 Northern Boulevard, East Norwich, NY 11732 USA ABA 026013673, Account 4282381923 All items remain the property of J & J Lubrano Music Antiquarians LLC until paid for in full. Fine Items & Collections Purchased Please visit our website at www.lubranomusic.com where you will find full descriptions and illustrations of all items Members Antiquarians Booksellers’ Association of America International League of Antiquarian Booksellers Professional Autograph Dealers’ Association Music Library Association American Musicological Society Society of Dance History Scholars &c. -

HBZ-Richard-Und-Ida-Dehmel

C 3435 Februar · 2/ 2020 Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen Dienst VHSt-Mitgliederzeitschrift Verwaltung kurz & aktuell Seiten 6 und 7 Personalbericht 2019 Seiten 8 und 9 Neuer Literaturkurs Seite 17 Richard und Ida Dehmel Seiten 20 und 21 Stadtteilgruppen Seite 22 Biikebrennen in St. Peter-Ording Seiten 3 bis 5 Foto: AchimMeurer.com Ein Hamburger Künstlerpaar Richard und Ida Dehmel u Beginn des 20. Jahrhunderts Maler wie Karl Schmidt-Rottluff und Nähe ihres Freundes Detlev von Lilien- waren die Dehmels zentrale Figu- Ernst Ludwig Kirchner schufen Bildzyk- cron zogen. Der Architekt Walther Bae- Z ren des Aufbruchs in die künstle- len zu Werken wie Verwandlungen der deker erbaute den beiden auf eigene rische Moderne. Anlässlich des 150. Ge- Venus und Zwei Menschen. Max Lieber- Kosten ihr Haus, das nach Richard Deh- burtstags von Ida am 14. Januar und mann porträtierte Dehmel im Auftrag mels Ideen zusammen mit namhaften des 100. Todestags von Richard am Alfred Lichtwarks für die Hamburger Künstlern entstand. 1912 bezogen es 8. Februar 2020 finden in Hamburg Ver- Kunsthalle. Richard Dehmel starb 1920 anstaltungen zu ihren Ehren statt und im Alter von 56 Jahren in seinem Künst- „Ich will ergründen alle Lust, auch das Dehmelhaus ist immer einen lerhaus an einer Venenentzündung, die Besuch wert. Wer aber waren die Stars er sich als freiwilliger Soldat im Ersten so tief ich dürsten kann; ihrer Zeit? Weltkrieg zugezogen hatte. ich will sie aus der Richard Dehmel Ida Dehmel ganzen Welt schöpfen, Richard Fedor Leopold Dehmel (1862– Die -

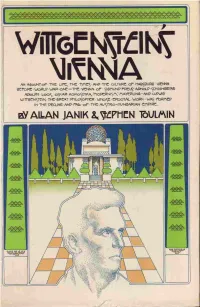

Wittgenstein's Vienna Our Aim Is, by Academic Standards, a Radical One : to Use Each of Our Four Topics As a Mirror in Which to Reflect and to Study All the Others

TOUCHSTONE Gustav Klimt, from Ver Sacrum Wittgenstein' s VIENNA Allan Janik and Stephen Toulmin TOUCHSTONE A Touchstone Book Published by Simon and Schuster Copyright ® 1973 by Allan Janik and Stephen Toulmin All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form A Touchstone Book Published by Simon and Schuster A Division of Gulf & Western Corporation Simon & Schuster Building Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, N.Y. 10020 TOUCHSTONE and colophon are trademarks of Simon & Schuster ISBN o-671-2136()-1 ISBN o-671-21725-9Pbk. Library of Congress Catalog Card Number 72-83932 Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America 8 9 10 11 12 13 14 15 16 The publishers wish to thank the following for permission to repro duce photographs: Bettmann Archives, Art Forum, du magazine, and the National Library of Austria. For permission to reproduce a portion of Arnold SchOnberg's Verklarte Nacht, our thanks to As sociated Music Publishers, Inc., New York, N.Y., copyright by Bel mont Music, Los Angeles, California. Contents PREFACE 9 1. Introduction: PROBLEMS AND METHODS 13 2. Habsburg Vienna: CITY OF PARADOXES 33 The Ambiguity of Viennese Life The Habsburg Hausmacht: Francis I The Cilli Affair Francis Joseph The Character of the Viennese Bourgeoisie The Home and Family Life-The Role of the Press The Position of Women-The Failure of Liberalism The Conditions of Working-Class Life : The Housing Problem Viktor Adler and Austrian Social Democracy Karl Lueger and the Christian Social Party Georg von Schonerer and the German Nationalist Party Theodor Herzl and Zionism The Redl Affair Arthur Schnitzler's Literary Diagnosis of the Viennese Malaise Suicide inVienna 3. -

Alfred Döblin Essays on Literature Autobiographies

Beyond Alexanderplatz ALFRED DÖBLIN ESSAYS ON LITERATURE AUTOBIOGRAPHIES Selected and translated by C.D. Godwin ©C D Godwin 2019 https://beyond-alexanderplatz.com CONTENTS 1913: To Novelists and their Critics 1 1917: Remarks on the Novel 4 1917-18: Doctor Döblin (unfinished draft) 7 1921: The Thirty Years War (written 1919) 13 1921: The Epicist, his Material, and the Critics 22 1924: Remarks on Mountains Oceans Giants 28 1924: The Spirit of a Naturalistic Age 35 1924: German Conditions, Jewish response 48 1927: Doctor and Writer 52 1928: Two Souls in a Single Breast 56 1929: Construction of the Epic Work 58 1932: Afterword to Giants 76 1936: The Historical Novel and Us 78 1938: Prometheus and the Primitive 92 1948: Epilogue 105 TO NOVELISTS AND THEIR CRITICS: THE BERLIN PROGRAMME Alfred Döblin Der Sturm Nr 158/9, May 1913 The artist toils away in his isolated cell. He himself is two-thirds self-deception and blather. (The door is open for discussion.) Certain things remain immovable over Time: Homer is still enjoyed today; art conserves; but in the course of centuries working methods, like the surface of the Earth, undergo changes; the artist can no longer fly into the arms of Cervantes without becoming motheaten. The world has grown in breadth and depth; old Pegasus, outflanked by technology, has been hoodwinked and transformed into a stubborn mule. I claim that any good speculator, banker, soldier is a better writer than the majority of current authors. Writers of prose, always first to jump on the bandwagon, encompass the world not through new rigorous cold-blooded methods, but rather chew away constantly at “material” and problems of their internal inadequacy. -

European Elites and Ideas of Empire, 1917–1957

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.33.22, on 02 Oct 2021 at 05:04:48, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/DC85C5D84467A2F4A8F8E5EE7BD2B4AA Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.33.22, on 02 Oct 2021 at 05:04:48, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/DC85C5D84467A2F4A8F8E5EE7BD2B4AA EUROPEAN ELITES AND IDEAS OF EMPIRE, 1917–1957 Who thought of Europe as a community before its economic integra- tion in 1957? Dina Gusejnova illustrates how a supranational European mentality was forged from depleted imperial identities. In the revolutions of 1917–1920, the power of the Hohenzollern, Habsburg, and Romanoff dynasties over their subjects expired. Even though Germany lost its credit as a world power twice in that century, in the global cultural memory, the old Germanic families remained associated with the idea of Europe in areas reaching from Mexico to the Baltic region and India. Gusejnova’s book sheds light on a group of German-speaking intellectuals of aristocratic origin who became pioneers of Europe’s future regeneration. In the minds of transnational elites, the continent’s future horizons retained the con- tours of phantom empires. This title is available as Open Access at 10.1017/9781316343050. dina gusejnova is Lecturer in Modern History at the University of Sheffield. Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.33.22, on 02 Oct 2021 at 05:04:48, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. -

Wolf Interview Salzburg English

“I Will Never Get Away from this Period…” An Interview with Thomas Hampson on Hugo Wolf and His Epoch from the program book Hugo Wolf und Seine Zeit Salzburg Festival 2003 Program book: http://hampsongfoundation.org/hugo-wolf-and-his-time/ You are dedicating two lieder recitals in Salzburg to Hugo Wolf, the centennial of whose death is one of the most important musical anniversaries we are celebrating in 2003. What motifs and thoughts guided you when planning the program? Originally I conceived a five‐part series, which in addition to the Hugo Wolf Marathon and my own solo recital would have included an orchestral concert, the Italienisches Liederbuch,and a symposium, but we were only able to realize the first two of those projects. Although the marathon should be devoted entirely to Hugo Wolf’s oeuvre, I wanted to introduce an aspect into my lieder recital that would go beyond Wolf. Initially, I had thought of another theme, which would have perhaps been even more fun: Wolf and the world of opera, the opera composers of his day, especially those from Vienna, whose works he heard and reviewed. It would have posed the question: What did these composers achieve in the genre of the lied—I was thinking of Julius Bittner and Karl Goldmark, for example. But eventually I had to admit that their lieder were simply not of the same quality as Wolf’s. The evening would have fallen apart and wouldn’t have been satisfactory for the Salzburg Festival, which can’t be concerned with a primarily academic notion, a lecture course, but must be about art. -

11. Strindberg and Musical Expressionism in Vienna

11. Strindberg and Musical Expressionism in Vienna ey really are, as Webern wrote to me yesterday: “emanations from God… Schönberg – Strindberg” Alban Berg In 1906, on the eve of his departure for New York and the musical directorship of the Metropolitan Opera, Gustav Mahler is reported to have asked a group of younger musicians, including Schoenberg, Berg and Webern, ‘What do you fellows think about Dostoyevsky nowadays?’ According to Alma Mahler, who recalls the encounter in her memoirs, ‘A chorus of youthful voices replied: “We don’t bother with him any more. It’s Strindberg now”’.1 Although he dates the occasion two years later and attributes the response to Mahler’s question to the lone voice of Anton von Webern rather than to a youthful chorus, Hans Heinz Stuckenschmidt tells much the same story in his standard biography of Schoenberg, as does Willi Reich, in his account of Alban Berg’s life and works.2 Clearly, the encounter was perceived as in some way a dening moment, like a previous ‘moment of literary history’ [IX, 123; 2, 452] that Strindberg had himself had occasion to chronicle in a letter to the Swedish diplomat and novelist, Birger Mörner, from Berlin in January 1893, when, at a party following the première of his play Heimat on 8 January 1893, the German dramatist Hermann Sudermann had acknowledged the impact of Scandinavian writers on contemporary Germany by observing: ‘Vom Norden her kommt uns das Licht!’ [IX, 123; 2, 452]. Although there have been numerous intimations of Strindberg’s relevance for the Vienna of Musil, Freud, Wittgenstein, Weininger, Kokoschka and Kraus in general and that of Viennese musical expressionism in particular there have been few attempts to assess the role that Strindberg played in the emergence of modernism in Austria with any precision. -

From German Expressionism: Primitivism and Modernity (New Haven: Yale University Press, 1991): 85-101

Jill Lloyd, “Urban Exoticism in the Cabaret and Circus,” from German Expressionism: Primitivism and Modernity (New Haven: Yale University Press, 1991): 85-101. By 1914, primitivism had become a central issue in the debates about modernism and modernity in German art. After the 1910 split in the Berlin Secession, when the Expressionists” primitivism began to be acknowledged as a critical force, its relevance was questioned in both the naturalist and “avant-garde” camps of German modernism. In a controversial exchange of articles with Franz Marc in 1912, Max Beckmann condemned: this dependence on ancient primitive styles which in their own times grew organically out of a common religion and mystic awareness. [I find it] weak because Gauguin and the like weren’t able to create types out of their own confused and fragmented times which could serve us in the way that the gods and heroes served the peoples of old. Matisse is an even sadder representative of this ethnography museum art—from the Asian department. Beckmann attacked the Expressionists’ primitivism for its lack of intrinsic relation to their own historical tradition. Two years later, Ludwig Meidner condemned the fake naivety of the primitivist world view. Answering the rallying call of Futurist avant-gardism, he demanded that “all the younger painters get together and flood out exhibitions with big city pictures.” He continued, Unfortunately all kinds of primitive races have impressed some of the young German painters and nothing seems more important to them than Bushman painting and Aztec sculpture... But let’s he honest! Let’s admit that we are net negroes or Christians of the early Middle Ages!.. -

37^ A8/J- //<5.Wc»7 GERHART HAUPTMANN: GERMANY THROUGH the EYES of the ARTIST DISSERTATION Presented to the Graduate Council

37^ A8/J- //<5.Wc»7 GERHART HAUPTMANN: GERMANY THROUGH THE EYES OF THE ARTIST DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By William Scott Igo, B.S., M.Ed. Denton, Texas August, 1996 37^ A8/J- //<5.Wc»7 GERHART HAUPTMANN: GERMANY THROUGH THE EYES OF THE ARTIST DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By William Scott Igo, B.S., M.Ed. Denton, Texas August, 1996 1$/C. I go, William Scott, Gerhart Hauptmann: Germany through the eyes of the artist. Doctor of Philosophy (History), P / C if August, 1996, 421 pp., references, 250 entries. Born in 1862, Gerhart Hauptmann witnessed the creation of the German Empire, the Great War, the Weimar Republic, the Third Reich, and World War II before his death in 1946. Through his works as Germany's premier playwright, Hauptmann traces and exemplifies Germany's social, cultural, and political history during the late-nineteenth to mid- twentieth centuries, and comments on the social and political climate of each era. Hauptmann wrote more than forty plays, twenty novels, hundreds of poems, and numerous journal articles that reveal his ideas on politics and society. His ideas are reinforced in the hundreds of unpublished volumes of his diary and his copious letters preserved in the Prussian Staatsbibliothek, Berlin. In the 1960s, Germans celebrated Hauptmann's centenary as authors who had known or admired Hauptmann published biographies that chronicled his life but revealed little of his private thoughts. -

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Illinois Philharmonic Orchestra Beethoven @ 250 March 14, 2020 - 7:30 PM Transfigured Night (1899) Arnold Schoenberg (1874-1951) It is always tricky and often presumptuous to try to tie a musical composition to a great composer’s personal life. Sometimes the cheeriest, funniest compositions come during times of sickness or emotional stress. Is musical composition on a different plane of existence than ordinary life? Is the composer “self-medicating” by using the composition to distract or compensate for the travails of the quotidian? Yet, it is widely reported that Arnold Schoenberg (1874-1951) was in the throes of love when he wrote the passionate Transfigured Night over three weeks of intense compositional efforts in 1899. His love interest was Matilde Zemlinsky, the sister of his colleague and, briefly, composition teacher, Alexander Zemlinsky. Illinois Philharmonic Orchestra audiences are familiar with Zemlinsky because IPO gave the North American premiere of his Symphony in D-minor at the Harris Theater in 2014. The direct inspiration for Transfigured Night is the poem by that title (Verklärte Nacht in German) of Richard Dehmel (1863-1920). Dehmel was from a group of revolutionaries called German Symbolists and related to the pictorial movement called the Jugendstil (Young Style), similar to Art Nouveau. Observers sometimes associate the painting “The Kiss” by Gustav Klimt of the Vienna Secession movement as containing the eroticism and “transfiguration” of this poem. Dehmel’s poems were collected in 1896 in a volume called Weib und Welt (Woman and World) whose eroticism threatened the conservative sexual morality of that time. Dehmel was tried for obscenity and blasphemy, and though acquitted, his book was ordered to be burned.