Préservation & Valorisation Des Cépages Autochtones

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

6-Bottle Club Series

le tt es o ri -B e 6 S ub Cl Wines evaluated last month: 310 • Rejected: 266 • Approved: 44 • Selected: 12 MAY 2011 Whathat’s’s New ThiThiss MMonth?onth? y the time this sinusitis made me newsletter is realize that second — even B written, I will have third — opinions are my survived sinus surgery prerogative and it can and should be on my feet be the difference with bells on. I learned between going through something from this the inconvenience and bout with health issues. recovery of surgery to Though our medical correct a malady or just system is the understand - greatest in the ing that the t’s all good. Back in world and all the problem will 1 the hunt for great best research is pass on its 1 0 I wine values. Really coming from own. I just 2 turning over some stones. America and I am didn’t feel Y A Though tasting wine in the sure most of us right about M office keeps our nose are very my original happy with diagnosis and (punny) to the grindstone, our doctors…I continued to search it is getting out to the have realized, until a doctor gave trade tastings where we maybe just in me a better under - meet and greet the time, that we standing of what winemakers and owners are responsible was happening, and who want to grow their for our health then I made the businesses. Look for some and wellbeing. decision to have The doctors — one that really fun things coming surgery don’t have all should fix a litany of down the pike. -

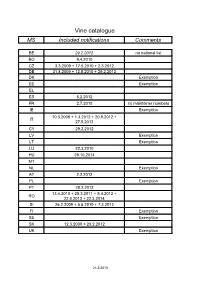

Vine Catalogue MS Included Notifications Comments

Vine catalogue MS Included notifications Comments BE 29.2.2012 no national list BG 9.4.2010 CZ 3.3.2009 + 17.5.2010 + 2.3.2012 DE 31.8.2009 + 12.5.2010 + 29.2.2012 DK Exemption EE Exemption EL ES 8.2.2012 FR 2.7.2010 no maintainer numbers IE Exemption 10.3.2008 + 1.3.2012 + 20.9.2012 + IT 27.5.2013 CY 29.2.2012 LV Exemption LT Exemption LU 22.3.2010 HU 29.10.2014 MT NL Exemption AT 2.2.2012 PL Exemption PT 28.2.2012 13.4.2010 + 25.3.2011 + 5.4.2012 + RO 22.4.2013 + 22.3.2014 SI 26.2.2009 + 5.5.2010 + 7.3.2012 FI Exemption SE Exemption SK 12.3.2009 + 20.2.2012 UK Exemption 21.5.2015 Common catalogue of varieties of vine 1 2 3 4 5 Known synonyms Variety Clone Maintainer Observations in other MS A Abbuoto N. IT 1 B, wine, pas de Abondant B FR matériel certifiable Abouriou B FR B, wine 603, 604 FR B, wine Abrusco N. IT 15 Accent 1 Gm DE 771 N Acolon CZ 1160 N We 725 DE 765 B, table, pas de Admirable de Courtiller B FR matériel certifiable Afuz Ali = Regina Agiorgitiko CY 163 wine, black Aglianico del vulture N. I – VCR 11, I – VCR 14 IT 2 I - Unimi-vitis-AGV VV401, I - Unimi-vitis- IT 33 AGV VV404 I – VCR 7, I – VCR 2, I – Glianica, Glianico, Aglianico N. VCR 13, I – VCR 23, I – IT 2 wine VCR 111, I – VCR 106, I Ellanico, Ellenico – VCR 109, I – VCR 103 I - AV 02, I - AV 05, I - AV 09, I - BN 2.09.014, IT 31 wine I - BN 2.09.025 I - Unimi-vitis-AGT VV411, I - Unimi-vitis- IT 33 wine AGTB VV421 I - Ampelos TEA 22, I - IT 60 wine Ampelos TEA 23 I - CRSA - Regione Puglia D382, I - CRSA - IT 66 wine Regione Puglia D386 Aglianicone N. -

Cassis Twenty‐Three Shades of White

8/20/2019 Cassis Twenty‐three Shades of White Elizabeth Gabay MW Wine Scholar Guild, 14 August 2019 Where in France? Cassis 1 8/20/2019 Cold Mistral Mont Ste Victoire Massif Ste Baume Humid maritime winds Cassis The Calanques are deep fjords 2 8/20/2019 Deep under sea trenches near the coast brings cold water and cool air up into the calanques 215 hectares of Cassis vineyards Cap Canaille, the highest maritime cliff in Europe at 394m Cassis is like a vast amphitheatre facing towards the sea. 3 8/20/2019 Only around 10% of the region has vineyards which can be divided into two 2. ‘Les Janots’ along a valley areas. orientated southwest‐north east and stretching from 1. ‘Le Plan’ located Bagnol to the Janots. The in the western part slopes face south east. Sites of Cassis and the called ‘Rompides’, ‘Pignier’ least intensly (gentle slopes). planted. The vineyards are on 3. «Revestel» flatter lands. under Cap Canaille the ‘Janots’ rise up to the slopes These vineyards and rocky cliffs of ‘La Saoupe’ generally face east and ‘Le Baou Redon’. south east. These vineyards generally face west north west. Gravel, large ‘galets’ Reef limestone and limestone Clay and Calcaire limestone Three Zones 1. in the west, a flat surface bordering Cassis in the direction of Bédoule, a low calcareous brown soil developed on alluvium. 4 8/20/2019 2. the valley of Rompides, Bagnol Janots, through the Crown of Charlemagne. It is a basin with two types of exposure, South‐West and North‐East, and a variable gradient, increasing on the south‐east side of the Rompides. -

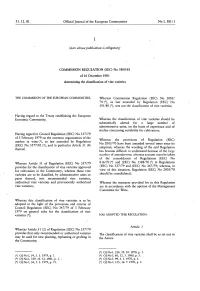

Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31

31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -

Château Simone

Château Simone This historic estate, situated in the hills just south of Aix-en-Provence, has been in the hands of four generations of the Rougier family since 1830 and holds a virtual monopoly on the appellation of Palette. The property totals 120 hectares, with 28 under vine, of which 23 qualify for the Palette AOC. Its vineyards sit on limestone soils at elevations between 500 and 750 feet on the slopes of the Montaiguet, whose special microclimate is influenced by the encircling pine forests, the mass of the Mont Sainte-Victoire, and the Arc River. The vineyards were reconstituted after phylloxera and many vines are over a century old. In an industry that moves quicker than ever and presents ever-increasing novelty, an estate like Simone is an anchor of meaning and a lens into Provence's patrimony. Viticulture: • Farming: Ecocert Organic Certification Pending. Viticulture has always been practicing organic. • Treatments : No herbicides, chemical fertilizers, or synthetic treatments • Ploughing: Extensive ploughing and working of the soil by tractor. • Soils: Limestone Scree • Vines: Head-trained vines, many over 100-years old, that are replanted on a vine-by-vine basis to maintain a healthy vineyard • Yields: Old vines and extensive debudding lower yields and eliminate the need for a green harvest. • Harvest: Entirely manual harvest, grapes sorted in the vineyard and sorted again in the cellar • Purchasing: Always entirely estate fruit Vinification: Aging: • Fermentation: All wines are fermented spontaneously in large • Élevage: Palette wines are stored in foudres for 18 months; wooden foudres with temperature control for 2 weeks. red and white wines spend an additional year in neutral barrel. -

Emerging Varieties of the Mediterranean

The Australian Wine Research Institute INTERNATIONAL SHIRAZ PRODUCTION AND PERFORMANCE Peter Dry AWRI ([email protected]) and Kym Anderson Univ Adelaide ([email protected]) The Australian Wine Research Institute International Shiraz production and The Australian Wine performance Research Institute Origin International plantings Recent history and development in other countries Importance in Australia Reasons for success in Australia Idiosyncrasies Climatic comparison The Australian Wine Where does Shiraz come from? Research Institute First documented in 1781 in northern Rhone . Small amounts of white grapes incl. Viognier used for blending Natural cross of Dureza♂ x Mondeuse Blanche♀ The Australian Wine Possible family tree Research Institute Source: Robinson et al. (2012) Winegrapes Pinot ? Mondeuse ? ? Noire ? Mondeuse ? Blanche Dureza Teroldego Viognier Syrah Lagrein The Australian Wine Hermitage Research Institute 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 wine area, area, wine (%) ofglobal shares varieties: 30 red Top Cabernet Sauvignon Merlot Tempranillo Syrah Garnacha Tinta Pinot Noir Mazuelo Bobal 2000 Sangiovese Monastrell Cabernet Franc Cot Alicante Henri … and Cinsaut Montepulciano Tribidrag 2010 Gamay Noir at downloadable freely Picture Empirical Global A are Grown Where? Varieties (2013) K. Anderson, Source: Isabella www.adelaide.edu.au/press/titles/winegrapes Barbera Douce Noire Criolla Grande Nero D'Avola Doukkali Blaufrankisch Prokupac Concord Touriga Franca Press. Adelaide of : University Negroamaro Carmenere Pinot Meunier Which Winegrape Research Institute Research WineAustralian The Bearing areas (ha) in major The Australian Wine countries: 2000 and 2010 Research Institute Source: Anderson 2014 National shares (%) of global winegrape The Australian Wine area of Shiraz, 2000 and 2010 Research Institute Source: Anderson 2014 60 50 2000 40 2010 30 20 10 0 The Australian Wine Recent history and distribution Research Institute France . -

SYRAH May 15, 2017 with Special Expert Host Jeb Dunnuck, Wine Advocate Reviewer

Colorado Cultivar Camp: SYRAH May 15, 2017 With special expert host Jeb Dunnuck, Wine Advocate Reviewer COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board Agenda • All about Syrah • History • Geography • Biology • Masterclass tasting – led by Jeb Dunnuck • Rhone, California, Washington, Australia • Blind comparison tasting • Colorado vs. The World COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board Jancis Robinson’s Wine Course By Jancis Robinson https://www.youtube.com/watch?v=0r1gpZ0e84k All About Syrah • History • Origin • Parentage • Related varieties • Geography • France • Australia • USA • Biology • Characteristics • Flavors COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board History of Syrah • Myth suggests it was brought from Shiraz, Iran to Marseille by Phocaeans. • Or name came from Syracuse, Italy (on island of Sicily) • Widely planted in Northern Rhône • Used as a blending grape in Southern Rhône • Called Shiraz (sometimes Hermitage) in Australia • second largest planting of Syrah • Brought to Australia in 1831 by James Busby • Most popular cultivar in Australia by 1860 • Export to US in 1970s • Seventh most planted cultivar worldwide now, but only 3,300 acres in 1958 COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board History of Syrah • Parentage: • Dureza • Exclusively planted in Rhône • In 1988, only one hectare remained • Mondeuse blanche • Savoie region of France • Only 5 hectares remain • Not to be confused with Petite Sirah -

European Commission

29.9.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 321/47 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 321/09) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘VAUCLUSE’ PGI-FR-A1209-AM01 Submitted on: 2.7.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Description of the wine(s) Additional information on the colour of wines has been inserted in point 3.3 ‘Evaluation of the products' organoleptic characteristics’ in order to add detail to the description of the various products. The details in question have also been added to the Single Document under the heading ‘Description of the wine(s)’. 2. Geographical area Point 4.1 of Chapter I of the specification has been updated with a formal amendment to the description of the geographical area. It now specifies the year of the Geographic Code (the national reference stating municipalities per department) in listing the municipalities included in each additional geographical designation. The relevant Geographic Code is the one published in 2019. The names of some municipalities have been corrected but there has been no change to the composition of the geographical area. This amendment does not affect the Single Document. 3. Vine varieties In Chapter I(5) of the specification, the following 16 varieties have been added to those listed for the production of wines eligible for the ‘Vaucluse’ PGI: ‘Artaban N, Assyrtiko B, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Nebbiolo N, Pinotage N, Prior N, Soreli B, Souvignier Gris G, Verdejo B, Vidoc N, Voltis B and Xinomavro N.’ (1) OJ L 9, 11.1.2019, p. -

Navarro Vineyards

NAVA R RO Vineyards 2012 White Roan, Mendocino: Horsing around 2013 Pinot Blanc, Mendocino: Family ties 2012 Muscat Blanc, Estate Bottled, Dry: Hip hop 2012 Gewürztraminer, Cluster Select Late Harvest: All star 2013 Rosé, Mendocino: Rosebud 2012 Navarrouge, Mendocino: Splish, splash 2011 Syrah, Mendocino: Historic value 2011 Grenache, Mendocino: Geography lesson 2011 Zinfandel, Old Vine Cuvée: Crisis control 2011 Pinot Noir, Deep End Blend: Dive into the Deep End 2010 Pinot Noir Méthode à l’Ancienne Anderson Valley, Mendocino OUR 2014 SPRING RELEASES Eloy Lopez harvesting Garden Spot Pinot Noir at Conserving resources night. Fermentation proceeds very slowly when the grapes acing drought, an ingenious river otter arrive cold; the crossed the highway and started fishing in extended fermenta- Navarro’s pond. In an attempt to be as re- tion results in more Fsourceful, we have installed wind turbines to mini- flavorful wines. mize vineyard water consumption. A lean season is a good time to stock up; several releases were produced in such small lots that we make them available to our mailing list friends on a first-come basis. This spring we are releasing three dry white wines: Navarro’s first Roussanne-Marsanne blend inspired by wines of the Rhône, our value-packed Pinot Blanc and a crisp Muscat Blanc. CELLAR RELEASE Five vigorous red wines and a blushingly pretty rosé are also being introduced, plus a luscious Aging with grace Cluster Select Gewürztraminer, e first released our 2010 Pinot Noir Méthode à l’Ancienne almost our top Medal winner ever. two years ago and recently dug into our cellar for the last few Pinot Blanc and Navarrouge pallets as a treat for our mailing list customers. -

377 Final 2003/0140

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 24.6.2003 COM (2003) 377 final 2003/0140 (ACC) Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an agreement between the European Community and Canada on trade in wines and spirit drinks (presented by the Commission) EXPLANATORY MEMORANDUM 1. This agreement between Canada and the European Community is the result of bilateral negotiations which took place from 7 November 2001 to 24 April 2003 on the basis of a negotiating mandate adopted by the Council on 1 August 2001 (Doc. 11170/01). The agreement comprises arrangements for the reciprocal trade in wines and spirit drinks with a view to creating favourable conditions for its harmonious development. 2. The agreement specifies oenological practices which may be used by producers of wine exported to the other Party, as well as a procedure for accepting new oenological practices. The Community's simplified system of certification will be applied to imported wines originating in Canada. Canada will not introduce import certification for Community wines and will simplify the extent of such testing requirements as are currently applied by provinces, within a year of entry into force. Production standards are agreed for wine made from grapes frozen on the vine. Concerning production standards for spirit drinks, the agreement provides that Canada will adhere to Community standards for its exports of whisky to the Community. 3. Procedures whereby geographical indications relating to wines and spirit drinks of either Party may be protected in the territory of the other Party are agreed. The current "generic" status in Canada of 21 wine names will be ended by the following dates: 31 December 2013 for Chablis, Champagne, Port and Porto, and Sherry; 31 December 2008 for Bourgogne and Burgundy, Rhin and Rhine, and Sauterne and Sauternes; the date of entry into force of the agreement for Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc and Médoc, and Mosel and Moselle. -

August 2020 Newsletter

AUGUST 2020 Event Report ROSÉ THE DAY AWAY AT PITCH DUNDEE ALSO INSIDE • Rosé Styled Wine: There’s More to it than You Think at First Blush • IWFS Great Weekend in Charleston South Carolina Part 4 Friday 10/18/2019 dinner A publication of the Council Bluffs Branch of the International Wine and Food Society President's Comments Greetings to all; ur July event featuring an Australian food and wine theme was held at Wine, Beer and Spirits. The evening provided an opportunity to sample some unique foods such as emu and kangaroo as well as wonderful wines. ThankO you to Patti and Steve Hipple for a great evening. As summer continues, I find that I am looking for a refreshing summer drink to enjoy on these hot, muggy evenings. A little over a year ago, some of us had the opportunity to be in Portugal on the Douro River cruise. One of the starters each evening was a “White Port” Spritzer. Most are familiar with the red ports but white ports do exist and are reasonably priced. In the Douro, white port is made from Codega, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato and Viosinho grapes. Considered to be the Portuguese equivalent of a gin and tonic, a White Port Spritzer is made with tonic water, orange peel and a sprig of mint added to your favorite white port served over ice. This provides a refreshing and light style summer drink with flavors of apricot, nuts, citrus fruit and peel. “White Port” Spritzer Recipe Mix 2 ounces of white port with 3 ounces of tonic water and add an orange peel. -

AGRT1107885D Cdc Pierrevert BO

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « PIERREVERT » homologué par le décret n° 2011-1093 du 9 septembre 2011, JORF du 11 septembre 2011 CHAPITRE I er I. - Nom de l’appellation Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Pierrevert », initialement reconnue sous le nom « Coteaux de Pierrevert » par le décret du 1 er juillet 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Pierrevert » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département des Alpes-de-Haute-Provence : Corbières, Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Pierrevert, Quinson, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 février 1996. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°, les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. 3°- Aire de