Ambito N°7 PRATO E VAL DI BISENZIO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Carta Turistica Della Provincia Di Prato

PROVINCIA DI a PRATO c Simboli turistici Tourist signs i t Punto informativo / Tourist information office s i Museo/Museum r Palazzo storico, Villa / Historical palace, Villa u Chiese / Churches t Ponte storico / Historical bridge a Fortificazioni / Fortresses t r Area di sosta camper / Equipped areas for vans a Rifugio / Mountain shelter c Mulino / Mill Albero monumentale / Monumental tree Sorgente principale / Main spring Fonti secondarie / Minor spring Doline / Doline Legenda Signs Autostrade / Motorways Strade principali / Main streets Carreggiabili, sentieri / Cartroads, paths Aree protette / Protected areas Strade importanti / Important streets Altre strade / Other streets 4E Ferrovie / Railway Confini comunali / Municipalities borders 5C IPPOVIA ANPIL DELLA Alto Carigiola e Monte PROVINCIA delle Scalette DI PRATO SIC Vernio Appennino Pratese Cantagallo Riserva Naturale Acquerino Cantagallo Vaiano Ippovia di San Jacopo ANPIL Monteferrato ANPIL Monti della Calvana Montemurlo PRATO ZPS Stagni della Piana Fiorentina e Pratese ZPS Stagni della Piana Fiorentina e Pratese ANPIL Cascine di Tavola Poggio a Caiano Anello del Rinascimento it o. Carmignano at pr a. ci ANPIL Pietramarina in ov pr a. vi po ANPIL Artimino .ip w w 4E w .it y o ta m s s o ri t u re t he 4D to W ra re .p i w rm o t w d a w e e v to o re D he W re ia g an m e g ts 4C v in uc o p d p ro D o p Sh nd e a ar s r he p is d m al o ic c p e Ty ov i D ic p ti i tt o d ro p e i tt ia P 4B to o ra t P a i i r d rd 4A a e P ci v i n zi vi a d ro sp i 5B P i h a d c i la n s -

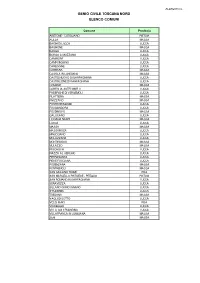

Allegato C Genio Civile Toscana Nord Elenco Comuni

ALLEGATO C GENIO CIVILE TOSCANA NORD ELENCO COMUNI Comune Provincia ABETONE - CUTIGLIANO PISTOIA AULLA MASSA BAGNI DI LUCCA LUCCA BAGNONE MASSA BARGA LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA CAMAIORE LUCCA CAMPORGIANO LUCCA CAREGGINE LUCCA CARRARA MASSA CASOLA IN LUNIGIANA MASSA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUCCA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUCCA COMANO MASSA COREGLIA ANTELMINELLI LUCCA FABBRICHE DI VERGEMOLI LUCCA FILATTIERA MASSA FIVIZZANO MASSA FORTE DEI MARMI LUCCA FOSCIANDORA LUCCA FOSDINOVO MASSA GALLICANO LUCCA LICCIANA NARDI MASSA LUCCA LUCCA MASSA MASSA MASSAROSA LUCCA MINUCCIANO LUCCA MOLAZZANA LUCCA MONTIGNOSO MASSA MULAZZO MASSA PESCAGLIA LUCCA PIAZZA AL SERCHIO LUCCA PIETRASANTA LUCCA PIEVE FOSCIANA LUCCA PODENZANA MASSA PONTREMOLI MASSA SAN GIULIANO TERME PISA SAN MARCELLO PISTOIESE - PITEGLIO PISTOIA SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUCCA SERAVEZZA LUCCA SILLANO GIUNCUGNANO LUCCA STAZZEMA LUCCA TRESANA MASSA VAGLI DI SOTTO LUCCA VECCHIANO PISA VIAREGGIO LUCCA VILLA COLLEMANDINA LUCCA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MASSA ZERI MASSA ALLEGATO C GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE ELENCO COMUNI Comune Provincia ANGHIARI AREZZO AREZZO AREZZO BADIA TEDALDA AREZZO BAGNO A RIPOLI FIRENZE BARBERINO DI MUGELLO FIRENZE BIBBIENA AREZZO BORGO SAN LORENZO FIRENZE BUCINE AREZZO CAPOLONA -CASTIGLION FIBOCCHI AREZZO CAPRESE MICHELANGELO AREZZO CASTEL FOCOGNANO AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' AREZZO CASTELFRANCO - PIANDISCO' AREZZO CASTIGLION FIORENTINO AREZZO CAVRIGLIA AREZZO CHITIGNANO AREZZO CHIUSI DELLA VERNA AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AREZZO CORTONA AREZZO DICOMANO -

Prato and Montemurlo Tuscany That Points to the Future

Prato Area Prato and Montemurlo Tuscany that points to the future www.pratoturismo.it ENG Prato and Montemurlo Prato and Montemurlo one after discover treasures of the Etruscan the other, lying on a teeming and era, passing through the Middle busy plain, surrounded by moun- Ages and reaching the contempo- tains and hills in the heart of Tu- rary age. Their geographical posi- scany, united by a common destiny tion is strategic for visiting a large that has made them famous wor- part of Tuscany; a few kilometers ldwide for the production of pre- away you can find Unesco heritage cious and innovative fabrics, offer sites (the two Medici Villas of Pog- historical, artistic and landscape gio a Caiano and Artimino), pro- attractions of great importance. tected areas and cities of art among Going to these territories means the most famous in the world, such making a real journey through as Florence, Lucca, Pisa and Siena. time, through artistic itineraries to 2 3 Prato contemporary city between tradition and innovation PRATO CONTEMPORARY CITY BETWEEN TRADITION AND INNOVATION t is the second city in combination is in two highly repre- Tuscany and the third in sentative museums of the city: the central Italy for number Textile Museum and the Luigi Pec- of inhabitants, it is a ci Center for Contemporary Art. The contemporary city ca- city has written its history on the art pable of combining tradition and in- of reuse, wool regenerated from rags novation in a synthesis that is always has produced wealth, style, fashion; at the forefront, it is a real open-air the art of reuse has entered its DNA laboratory. -

Carmignano “S

Carmignano “S. Cristina in Pilli” 2013 Tuscany Appellation: CARMIGNANO DOCG Zone: Carmignano Cru: S. Cristina in Pilli Vineyard extension (hectares): 5 Blend: 75% Sangiovese - 10% Cabernet - 10% Canaio- lo nero - 5% other approved red berry varietals Vineyard age (year of planting): Sangiovese 1975,1991,1999 - Cabernet 1975,1991,1999 - Cana- iolo nero 1975 - other approved red berry varietals 1975,1991,1999 Soil Type: Limestone Exposure: South, South-East Altitude: n/a Colour: Brilliant ruby red Nose: Intense, persistent, fruity, cherry, cassis Flavour: Warm, supple tannins, fresh, well balanced Serving temperature (°C): 18 Match with: Pasta dishes with game sauces, medium aged cheeses Average no. bottles/year: 20,000 Alcohol %: n/a Grape yield per hectare tons: 4 Notes: n/a Vinification and ageing: Maceration on the skins for 10-15 days in steel with temperature control after 2 days of cold maceration, maturation for 12 months 50% in tonneaux, 50% in oak casks. Finishing in the bottle. Awards: n/a Estate History Fattoria Ambra has belonged to the Romei Rigoli family since 1870. The estate is located near the Ombrone river and the Villa Medicea of Poggio a Caiano. It is named after the poem “Ambra”, written in the 15th century by Lorenzo Il Magnifico. The vineyards, of an extension of 20 hectares, stand in the hills of Montalbiolo, Elzana, Santa Cristina in Pilli and Montefortini, four of the most important crus of Carmignano. DOCG Carmignano is bottled as “Riserva Le Vigne Alte di Montalbiolo”, “Riserva Elzana”, “Vigna di Montefor- tini” and “Vigna di Santa Cristina in Pilli”. The blend is mostly Sangiovese together with Cabernet Sauvignon, Canaiolo Nero, Colo- rino, Merlot and Syrah. -

![List 3-2016 Accademia Della Crusca – Aldine Device 1) [BARDI, Giovanni (1534-1612)]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5354/list-3-2016-accademia-della-crusca-aldine-device-1-bardi-giovanni-1534-1612-465354.webp)

List 3-2016 Accademia Della Crusca – Aldine Device 1) [BARDI, Giovanni (1534-1612)]

LIST 3-2016 ACCADEMIA DELLA CRUSCA – ALDINE DEVICE 1) [BARDI, Giovanni (1534-1612)]. Ristretto delle grandeze di Roma al tempo della Repub. e de gl’Imperadori. Tratto con breve e distinto modo dal Lipsio e altri autori antichi. Dell’Incruscato Academico della Crusca. Trattato utile e dilettevole a tutti li studiosi delle cose antiche de’ Romani. Posto in luce per Gio. Agnolo Ruffinelli. Roma, Bartolomeo Bonfadino [for Giovanni Angelo Ruffinelli], 1600. 8vo (155x98 mm); later cardboards; (16), 124, (2) pp. Lacking the last blank leaf. On the front pastedown and flyleaf engraved bookplates of Francesco Ricciardi de Vernaccia, Baron Landau, and G. Lizzani. On the title-page stamp of the Galletti Library, manuscript ownership’s in- scription (“Fran.co Casti”) at the bottom and manuscript initials “CR” on top. Ruffinelli’s device on the title-page. Some foxing and browning, but a good copy. FIRST AND ONLY EDITION of this guide of ancient Rome, mainly based on Iustus Lispius. The book was edited by Giovanni Angelo Ruffinelli and by him dedicated to Agostino Pallavicino. Ruff- inelli, who commissioned his editions to the main Roman typographers of the time, used as device the Aldine anchor and dolphin without the motto (cf. Il libro italiano del Cinquec- ento: produzione e commercio. Catalogo della mostra Biblioteca Nazionale Centrale, Roma 20 ottobre - 16 dicembre 1989, Rome, 1989, p. 119). Giovanni Maria Bardi, Count of Vernio, here dis- guised under the name of ‘Incruscato’, as he was called in the Accademia della Crusca, was born into a noble and rich family. He undertook the military career, participating to the war of Siena (1553-54), the defense of Malta against the Turks (1565) and the expedition against the Turks in Hun- gary (1594). -

Scarica Il Documento

INDICE 1 INTRODUZIONE ............................................................................................................................ 3 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE ................................................................................ 4 2.1 RACCOLTA DEI DATI PREGRESSI ....................................................................................... 4 2.2 ATTIVITA’ SVOLTE IN SITO ................................................................................................... 5 2.3 ANALISI DELLE STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI ................................................................ 6 2.4 ANALISI DELLE PROSPEZIONI GEOFISICHE ...................................................................... 8 2.5 REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA ...................... 8 3 INQUADRAMENTO DELL’AREA ............................................................................................... 12 3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ..................................................................................... 12 3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE GENERALE ....................................... 14 4 ASSETTO TETTONICO DELL’AREA ......................................................................................... 18 4.1 UNITA’ TETTONICHE LIGURI .............................................................................................. 18 4.2 UNITA’ TETTONICHE TOSCANE ......................................................................................... 22 4.3 DEPOSITI CONTINENTALI: -

Piaggia Producer Profile

PIAGGIA CARMIGNANO, TUSCANY The Piaggia farm is situated in the commune of Poggio a Caiano, in the province of Prato, about 14 kilometres west of Florence. It has vineyards in the Carmignano Denomination of Controlled and Guaranteed Origin area, partly in the commune of Poggio a Caiano and partly in the commune of Carmignano. The winery was set up by Mauro Vannucci, who purchased the land in the DOC area near Piaggia in the mid 70s; he was convinced that the excellent exposure to the sun and the permeable, dry and clayey soil would produce a great Carmignano wine. He produced the first Piaggia Carmignano Riserva DOCG in 1991 and since then his passion for wine has steadily grown. He has involved his daughter Silvia in this project and she is now the current owner of the winery. At the beginning of the 90s he bought a further 15 hectares in one of the best areas of the appellation, a kind of natural basin a few hundred metres from the centre of Carmignano, which gives a spectacular view of the city of Florence. The current property extends to about 25 hectares, 15 of which are cultivated with vines. Carmignano (car-meen-YA-noh) is a commune about 13 miles west of Florence. The wines of Carmignano have a history dating back to Roman times and were well known in the Medici court during the Renaissance. In fact, it was reportedly Catherine de’ Medici, who reigned as Queen of France in the mid-1500s, that introduced Cabernet Sauvignon in Carmignano. For centuries, the wines of Carmignano continued to blend a portion of Cabernet with Sangiovese, in stark contrast to the rest of the Chianti zone. -

Top of Tuscany

SPECIAL 2021 TOP OF TUSCANY BIG WINE GUIDE: THE TOP 400 TUSCAN WINES BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO, BOLGHERI AND MORE COOL TIPS FOR WHERE TO EAT, DRINK AND STAY Contents 05 Trends & facts 2020/2021 08 The three tenors Legends that have made history 14 The magnificent seven Talents of the year 19 Top 5 white wines The best white wines of the year 20 Top 10 red wines Editorial The best red wines of the year 22 Best buys 2020 10 wines offering top value for money ow that our lives are centred primarily on our own gardens and our own wine cellars (where time and finances allow), we have much more leisure 24 Vernaccia San Gimignano to do what we wish. COVID-19 has affected many things, including our N 28 Maremma view of ourselves as wine connoisseurs and quasi-globetrotters. The majority of our tours of Italy and Tuscany planned for spring and summer 32 Morellino die Scansano DOCG 2020 were limited to the works of Fruttero & Lucentini (especially their ’The Pal- io of Dead Riders’, the best Siena book of all) and to exploring the depths of var- 35 Montecucco ious bottles of mature Brunello, Chianti Classico, Vino Nobile or Bolgheri Supe- 38 Brunello di Montalcino riore. However, things will eventually change, and if you should find the time to flick through this edition of Top of Tuscany as you rekindle your wanderlust with 46 Vino Nobile die Montepulciano a glass of Tignanello or Masseto, we would be delighted. The following pages offer a colourful mix of wine stories, and above all a wealth 50 Chianti Classico DOCG of bottles tasted: we have selected more than 400 from all over Tuscany, with 145 granted the ’Top of Tuscany’ accolade. -

Carmignano DOCG “Pecora Alla Campigiana” Recipe Piaggia

Who is Bacco? “Life is too short to Bacco Selections is based in Pinehurst NC. We are direct im- drink bad wine”... porters and independent distrib- drink Bacco’s! utors of fine Italian wines in the Carolinas. Bacco, nevertheless The Bacco Wine Times is also the Roman God of wine. VOL. I...No. 6 www.baccoselections.com Copyright © 2018 Bacco Selections LLC Piaggia “Pecora alla The Piaggia farm is situated in the current owner of the winery. the commune of Poggio a Ca- At the beginning of the 90s he Campigiana” iano, in the province of Prato, bought a further 15 hectares in about 14 kilometres west of Flor- one of the best areas of the appel- Recipe ence. It has vineyards in the Car- lation, a kind of natural basin a mignano Denomination of Con- few hundred metres from the cen- trolled and Guaranteed Origin tre of Carmignano, which gives area, partly in the commune of a spectacular view of the city of This is a traditional dish coming from Poggio a Caiano and partly in Florence. The current property the rural culture of the beginning of the commune of Carmignano. extends to about 25 hectares, 15 ‘900 when the ovines were one of the of which are cultivated with vines. most popular source of meat in Tuscany. The winery was set up by Mau- Today, sheep is not so popular any more ro Vannucci, who purchased the and it is almost a rarity to find, probably land in the DOC area near Piag- because of its particular flavor and the gia in the mid 70s; he was con- long cooking time. -

Comunicato Stampa – a Carmignano, Poggio a Caiano E Vaiano in Arrivo

Comunicato Stampa A Carmignano, Poggio a Caiano e Vaiano in arrivo il saldo Tari 2020 Prato, 18 novembre 2020 - E’ iniziato in questi giorni l’invio postale degli avvisi di saldo della Tari, la tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, agli utenti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Vaiano. Quest’anno l’invio e la scadenza del saldo sono posticipati rispetto al passato in relazione all’emergenza sanitaria Covid - 19 : le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche (ad esempio i giorni di chiusura in conseguenza del lockdown) e per le domestiche (agevolazioni sociali alle famiglie che hanno presentato richiesta) sono deliberate dalle singole Amministrazioni comunali e - in base ai tempi di calcolo e verifiche - sono già computate nel conteggio del saldo in arrivo. Nel comune di Carmignano la scadenza di pagamento è fissata per il 30 novembre, a Poggio a Caiano per il 1° dicembre mentre a Vaiano sarà il 3 dicembre 2020. Qualora gli avvisi vengano consegnati in ritardo o in prossimità della scadenza, il pagamento è considerato correttamente eseguito quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria COVID - 19, se è necessario recarsi agli sportelli di Alia Servizi Ambientali S.p.A, al fine di evitare assembramenti, si consiglia agli utenti di prenotare l’accesso attraverso il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 - 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199. 105. -

Lorenzo Bartolini Vernio, 1777 - Florence, 1850

Lorenzo Bartolini Vernio, 1777 - Florence, 1850 Elisa Bonaparte Baciocchi Levoy, Princesse Française, Princess of Piombino and Lucca, Grand Duchess of Tuscany, Countess of Compignano, Sister of Napoleon (1777 –1820) and Felix Pasquale Baciocchi Levoy, Prince of Piombino and Lucca (1762 –1841) Circa 1809 White marble, Elisa presented on a later turned marble socle; Felix inscribed along the chest ‘FELIX’, an old repair to the tip of Felix’s nose Elisa: 57 cm. high, 75 cm. high, overall Felix: 51.5 cm. high Provenance: By family tradition, Elisa Bonaparte, at her country house, the Villa Ciardi a Villa Vicentina, where also photographed between 1913 and 1919.1 On her death, Joseph Bonaparte (1768–1844), brother of Elisa, who, as the first-born son of their parents, had inherited much of the personal property in Villa Ciardi belonging to his sister Elisa, the fifth- born child, when she died in 1820. On his death, his daughter Zenaide Letizia Bonaparte (1801–54), who married her cousin Charles Lucien Bonaparte (1803–57), the son of Lucien Bonaparte (1775–1840), Napoleon's third-born brother. On her death, Julia Charlotte Bonaparte (1830–1900), daughter of Charles Lucien Bonaparte and Zenaide Letizia Bonaparte, who married Alessandro del Gallo, Marchese di Roccagiovine, Cantalupo e Bardella (1826–92) in 1847. On her death Marchese Alberto del Gallo di Roccagiovine (1854–1947) where documented in the State Archives as being in Villa Ciardi in 1913-1919 and erroneously attributed to Antonio Canova. On his death Marchesa Matilde del Gallo di Roccagiovine (1888-1977), who married Francesco Bucci Casari, Conte degli Atti di Sassoferrato. -

Political Conspiracy in Florence, 1340-1382 A

POLITICAL CONSPIRACY IN FLORENCE, 1340-1382 A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Robert A. Fredona February 2010 © 2010 Robert A. Fredona POLITICAL CONSPIRACY IN FLORENCE, 1340-82 Robert A. Fredona, Ph. D. Cornell University 2010 This dissertation examines the role of secret practices of opposition in the urban politics of Florence between 1340 and 1382. It is based on a wide variety of printed and archival sources, including chronicles, judicial records, government enactments, the records of consultative assemblies, statutes, chancery letters, tax records, private diaries and account books, and the ad hoc opinions (consilia) of jurists. Over the course of four chapters, it presents three major arguments: (1) Conspiracy, a central mechanism of political change and the predominant expression of political dissent in the city, remained primarily a function of the factionalism that had shattered the medieval commune, although it was now practiced not as open warfare but secret resistance. (2) Conspiracies were especially common when the city was ruled by popular governments, which faced almost constant conspiratorial resistance from elite factions that been expelled from the city or had had their political power restricted, while also inspiring increased worker unrest and secret labor organization. (3) Although historians have often located the origins of the “state” in the late medieval and early Renaissance cities of northern and central Italy, the prevalence of secret political opposition, the strength of conspirators and their allies, and the ability of conspiratorial networks, large worker congregations, and even powerful families to vie with weak regimes for power and legitimacy seriously calls this into question.