Studio Di Impatto Ambientale Sintesi Non Tecnica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guida Di Tutte Le Linee Anm in Esercizio

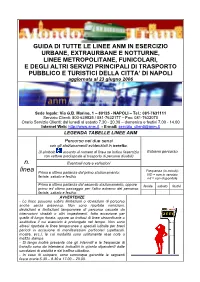

GUIDA DI TUTTE LE LINEE ANM IN ESERCIZIO URBANE, EXTRAURBANE E NOTTURNE, LINEE METROPOLITANE, FUNICOLARI, E DEGLI ALTRI SERVIZI PRINCIPALI DI TRASPORTO PUBBLICO E TURISTICI DELLA CITTA’ DI NAPOLI aggiornata al 23 giugno 2006 Sede legale: Via G.B. Marino, 1 – 80125 - NAPOLI – Tel.: 081-7631111 Servizio Clienti: 800-639525 / 081-7632177 – Fax: 081-7632070 Orario Servizio Clienti: dal lunedi al sabato 7.30 - 20.30 – domenica e festivi 7.00 - 14.00 Internet Web: http://www.anm.it - E-mail: [email protected] LEGENDA TABELLE LINEE ANM Percorso nei due sensi con gli stazionamenti evidenziati in neretto. (Il simbolo accanto al numero di linea ne indica l’esercizio Estremi percorso con vetture predisposte al trasporto di persone disabili) n. Eventuali note e variazioni linea Prima e ultima partenza dal primo stazionamento: Frequenza (in minuti): NO = non in servizio feriale, sabato e festivo nd = non disponibile Prima e ultima partenza dal secondo stazionamento, oppure feriale sabato festivi primo ed ultimo passaggio per l’altro estremo del percorso: feriale, sabato e festivo AVVERTENZE - Le linee possono subire limitazioni o deviazioni di percorso anche senza preavviso. Non sono riportate variazioni, deviazioni e limitazioni temporanee di percorso causate da interruzioni stradali o altri impedimenti, fatta eccezione per quelle di lunga durata, oppure se trattasi di linee straordinarie o sostitutive il cui esercizio è prolungato nel tempo. Non sono altresì riportate le linee temporanee o speciali istituite per brevi periodi in occasione di manifestazioni particolari (spettacoli, mostre, ecc.), le cui modalità sono solitamente rese note a mezzo stampa. - Si tenga inoltre presente che gli intervalli e le frequenze di transito sono da intendersi indicativi in quanto dipendenti dalle condizioni di viabilità e dal traffico cittadino. -

Il Sistema Della Metropolitana Regionale in Campania Venezia, 9 Novembre 20

INCONTRI ANNUALI 2008 VENEZIA, 9 NOVEMBRE 2008 IL SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE IN CAMPANIA Un progetto di ingegneria dei trasporti tra storia, architettura e arte Ing.Ing. SergioSergio NegroNegro AssessoratoAssessorato aiai TrasportiTrasporti delladella RegioneRegione CampaniaCampania ResponsabileResponsabile delladella MisuraMisura 6.16.1 deldel PORPOR CampaniaCampania 20002000-2006-2006 1 INCONTRI ANNUALI 2008 VENEZIA, 9 NOVEMBRE 2008 LALA DENSITDENSITÀÀ RESIDENZIALERESIDENZIALE AREE METROPOLITANE A CONFRONTO Densità Area Dotazione ferroviaria residenziale metropolitana (ab/km2) (m/km2) (cm/ab) Napoli 1.900,27 180,94 100,00 Milano 911,12 137,64 150,00 Venezia 423,03 99,53 240,00 Palermo 334,72 64,97 180,00 Firenze 319,96 86,13 220,00 Roma 161,41 101,11 210,00 2 INCONTRI ANNUALI 2008 VENEZIA, 9 NOVEMBRE 2008 ILIL PROGETTOPROGETTO DIDI METROPOLITANAMETROPOLITANA REGIONALEREGIONALE • Unica soluzione possibile al problema della mobilità, e, più in generale, dello sviluppo sostenibile, è la creazione di una rete su ferro intorno alla quale riqualificare e/o trasformare il territorio • Nasce nel 2000 il progetto di Sistema di Metropolitana Regionale della Campania, che rilancia e porta alla scala regionale il progetto avviato nel 1997 con il Piano dei Trasporti e la metropolitana di Napoli 3 INCONTRI ANNUALI 2008 VENEZIA, 9 NOVEMBRE 2008 LELE FERROVIEFERROVIE ININ CAMPANIACAMPANIA UNAUNA ANTICAANTICA TRADIZIONETRADIZIONE I primati storici delle ferrovie in Campania: • 1839: la linea Napoli-Portici, prima ferrovia d’Italia • 1880: la funicolare del Vesuvio, primo impianto su un vulcano attivo • 1889: la Cumana, la seconda ferrovia metropolitana al mondo dopo quella di Londra • 1925: la Direttissima Pozzuoli-Gianturco, primo passante ferroviario d’Italia 4 INCONTRI ANNUALI 2008 VENEZIA, 9 NOVEMBRE 2008 LOLO SCENARIOSCENARIO BASEBASE (2000)(2000) N. -

Piscinola-Miano-Regina Margherita-Secondigliano Capodichino/Di Vittorio-Capodichino/Aeroporto

SCHEDA 1. DATI TECNICI TRATTA PISCINOLA-AEROPORTO Lunghezza: 4,364 km Stazioni (tutte in galleria): Piscinola-Miano-Regina Margherita-Secondigliano Capodichino/Di Vittorio-Capodichino/Aeroporto Costo totale delle opere: 369,5 miliardi Finanziamenti già disponibili: 321,5 miliardi, di cui 96 miliardi (Ministero dei Trasporti, legge 211/92 sulle metropolitane) 127 miliardi (Ministero dei Trasporti, legge 341/95 sulle aree depresse) 98 miliardi (Regione Campania, convenzione con il Ministero del 28/02/2000) Stato dei lavori: iniziati a luglio sul tratto Secondigliano-Capodichino/Aeroporto; a dicembre aggiudicati sul tratto Piscinola-Secondigliano (inizio nel marzo 2001). Data prevista di apertura all’esercizio della tratta: 2004 Quartieri serviti: Piscinola, Scampia, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno Popolazione complessiva servita: 166.508 residenti (dati 2000) Utenti residenti nel raggio di 500 m dalle stazioni: 76485 Utenti che lavorano nel raggio di 500 m dalle stazioni: 10777 Numero posti auto previsti nei parcheggi di interscambio: circa 3000 SCHEDA 2. Progetto di riqualificazione per l'area "liberata" dai binari della vecchia linea Alifana Un altro punto importante dell'iniziativa è rappresentato dal progetto di Comune e Alifana per rendere più accessibili all’utenza tutte le stazioni della tratta in questione. Gli interventi previsti riguardano innanzitutto: · il sistema viario della zona con la riqualificazione dei servizi e delle aree dei quartieri; · interventi di arredo urbano che serviranno ad abbellirle e riqualificarle, restituendo così agli abitanti e ai viaggiatori intere zone dei quartieri; · l'eliminazione della barriera rappresentata dalla vecchia linea dell'Alifana e Il suo recupero per inserirlo nel nuovo sistema di viabilità della zona; · l’incentivo all'uso della metropolitana e l’aumento del livello di sicurezza e di vivibilità dell'intera zona. -

Documento Di Indirizzi E Orientamento Per

Acquisito© Citta Metropolitana al di registroNapoli delle deliberazioni del Consiglio metropolitano ai fini della conservazione.0000163.17-11- 2020 Città Metropolitana di Napoli Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 163 adottata nella seduta del 12.10.2020 OGGETTO: Approvazione del "Documento di indirizzi e orientamento per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Napoli - Napoli Metropolitan SUMP Guidelines" Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 14:15 nella sala delle adunanze in Santa Maria La Nova in Napoli, si è riunito il Consiglio Metropolitano, ritualmente convocato. Risultano presenti i consiglieri Risultano assenti i consiglieri de Magistris Luigi Capone Giuseppe Cacciapuoti Raffaele Carbone Vincenzo Caiazzo Antonio Cascone Francesco Capasso Elpidio Cirillo Giuseppe Cirillo Vincenzo Iovino Francesco Coccia Elena Lettieri Raffaele Iorio Katia Quaglietta Alessia Maddaloni Michele Romano Salvatore Marrazzo Domenico Pace Salvatore Sgambati Carmine Tito Giuseppe Tozzi Paolo Presiede il Sindaco Luigi de Magistris Partecipa alla seduta il Segretario Generale Antonio Meola Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Capasso, Maddaloni, Tito. Successivamente all'appello: Il Consigliere Carillo Saverio entra in aula alle ore 14:17, in corso di discussione del punto 2 all'odg, in surroga di consigliere decaduto. I Consiglieri Cirillo G. e Quaglietta entrano in aula alle ore 14:17, in corso di discussione del punto 2 all'odg. Il Consigliere Cozzolino Gennaro entra in aula alle ore 14:19, in corso di discussione del punto 3 all'odg, in surroga di consigliere decaduto. Il Consigliere Capone entra in aula alle ore 14:23, in corso di discussione del punto 5 all'odg. -

SISTEMI URBANI Completamento Rete Metropolitana Regionale

SISTEMI URBANI Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli Linea 1: tratta Centro Direzionale-Capodichino SCHEDA N. 108 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: B41E04000210001 Ferrovie metropolitane Comune di Napoli STATO DI ATTUAZIONE DELIBERE CIPE Opere con esecutore individuato 90/2005 75/2006 ULTIMAZIONE LAVORI Oltre 2015 DESCRIZIONE La tratta CDN (Centro Direzionale Napoli)-Capodichino permette la chiusura dell’anello metropolitano della linea 1, e consente la realizzazione di tre nodi di interscambio (stazione CDN, stazione Poggioreale e stazione Capodichino). La tratta presenta una lunghezza totale di 3,4 km, di cui i primi 1,4 km con profondità di circa 10 mt a cielo aperto, mentre i successivi 2 km ad elevate profondità, con gallerie scavate a foro cieco. L’intervento include l’adeguamento ed il completamento della stazione del Centro Direzionale di Napoli (CDN), la realizzazione delle nuove stazioni di Tribunali, Poggioreale, S. Maria del Pianto e Capodichino, l’adeguamento e la realizzazione di gallerie artificiali tra le stazioni CDN e Tribunali e la realizzazione di manufatti speciali di raccordo tra le opere inserite nel progetto parzialmente realizzato e quelle incluse nel nuovo progetto. DATI STORICI 2000 Il CIPE, con delibera n. 70/2000, approva l’intervento “Napoli-realizzazione della tratta urbana Centro direzionale- Capodichino”, del costo di 107,8 Meuro. Il progetto definitivo, elaborato dalla "Ferrovia Alifana" e presentato dal Comune di Napoli, prevedeva una tratta in raddoppio ad unica canna tra le stazioni Capodichino (esclusa) e Poggioreale (inclusa) e l’attrezzaggio dell’intera tratta Capodichino-Centro Direzionale con standard di tipo ferroviario. -

Qui Napoli Mensile Per Il Turista - a Monthly Magazine for Tourists

Luglio / July 2002 Qui Napoli Mensile per il turista - A monthly magazine for tourists Nelle pagine interne / Inside 53a Assemblea generale a Castel dell’Ovo 53rd General Assembly at the Castel dell’Ovo AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO CURA E TURISMO Regione Campania Assessorato al turismo Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli - Tel. 081 796.20.71/67 Enti provinciali Pompei - Via Sacra 1 Cap 80045 - Tel. 081 8507255. Napoli - Piazza dei Martiri 58 Pozzuoli - Via Campi Flegrei 9 Cap 80121 - Tel. 081 405311. Cap 80078 - Tel. 081 5265068. Avellino - Via Due Principati 5 Cap 83100 - Tel. 0825 74731. Sorrento - Via De Maio 35 Cap 80067 - Tel. 081 8074033. Benevento - Via Sala 31 Cap 82100 - Tel. 0824 319911. Vico Equense - Via San Ciro 15 Cap 80069 - Tel. 081 8015752. Caserta - Palazzo Reale Cap 81100 - Tel. 0823 322233. ❏ ❏ ❏ Salerno - Via Velia 15 Cap 84100 - Tel. 089 230411. Salerno - Piazza Amendola 8 Cap 84100 - Tel. 089 224744. Amalfi - Corso Roma 19 Aziende autonome Cap 84011 - Tel. 089 871107. Napoli - Palazzo Reale Cava dei Tirreni Cap 80132 - Tel. 081 2525711. Corso Umberto I 277 Capri - Piazzetta Cerio 11 Cap 84013 - Tel. 089 341572. Cap 80073 - Tel. 081 8370424. Maiori - Viale Capone Cap 84010 - Tel. 089 877452. Castellammare di Stabia Piazza Matteotti 34 Paestum - Via Magna Grecia 151 Cap 80053 - Tel. 081 8711334. Cap 84063 - Tel. 0828 811016. Ischia e Procida Positano - Via Saracino 2 Ischia, Corso Colonna 116 Cap 84017 - Tel. 089 875067. Cap 80077 - Tel. 081 5074231. Ravello - Piazza Duomo 10 Procida, tel. 081 8101968 Cap 84010 - Tel. 089 857096. Superficie della città E così come si vuole che chi abbia visto uno 117,3 Kmq. -

Nápoles Crea Una Red De Metro a Partir De Los Ferrocarriles Existentes

Internacional TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTEGRADOS TARIFARIAMENTE Nápoles crea una red de metro a partir de los ferrocarriles existentes Nápoles, la tercera ciudad inversión de 2.000 millones de de Italia y capital de euros que permitirá al 70 por ciento de los napolitanos con- Campania, apuesta por el tar con una estación a menos transporte público como de 500 metros de su lugar de medio de descongestión residencia o trabajo. La prime- ra etapa de este proyecto, que del centro urbano y crea concluirá a finales de 2002, una red de metro a partir consiste en 5 líneas que totali- de los ferrocarriles zan 53 kilómetros (45 ya exis- tentes y 8 de nueva construc- existentes. Desde 1997, ción) con 68 estaciones (23 con la creación del nuevas) de las que 12 serán de Consorzio Napolipass, se conexión. integra tarifariamente los Napolimetro. En enero trenes de cercanías de 2001, se creó Napolimetro (C ircumvesuviana, que gestiona todas las líneas Metronapoli y SEPSA), el férreas y funiculares de la ciu- dad (Centrale, Montesanto, di metro, los tranvías, Chiaia y Mergellina). Este orga- autobuses urbanos (ANM - nismo está participado por la Azienda Napoletana Comuna di Napoli (Ayunta- miento de Nápoles), FS (Ferro- Mobilitá) y autobuses carriles Italianos) y ANM. Se interurbanos (Consorzio avanza así en la integración de Transporti Pubblici). los transportes de la bahía. Se intenta superar la históri- ca descordinación y la falta de 1 metro es el eje de la conexión entre las líneas de las nueva red de transpor- La inversión alcanza los 2.000 millones de euros. -

Grazie! Aperto Il Cantiere Metro Di Piazza Di Vittorio

Anno VIII - Luglio 2020 - Numero 69 Grazie! Il saluto della comunità a Pasquale e Rosaria Iasiello di Sergio Curcio Carissimi Rosaria e Pasquale, vogliamo esprimervi il nostro “grazie” dal profondo del cuore per tutti gli anni vissuti insieme in questa Comunità parrocchiale. La nostra riconoscenza e’ grande per il dono della vostra presenza attenta e ricca di uma- nità, spiritualità, zelo e missionarieta’, perche’ “innamorati” di Aperto il cantiere metro Gesu’ e del suo Vangelo. Grazie per la vostra accoglienza, vici- nanza e collaborazione. Grazie per i vostri consigli, per essere di Piazza Di Vittorio stati zelanti“ operai”in una realtà non sempre facile. Quando ci avete annunciato, dopo il rientro da Viterbo alla fine del lock- di Fabiola Giannoccoli all’interno down, il vostro trasferimento, benche’ fosse nell’aria, siamo rimasti tutti sbalorditi, increduli, smarriti, dispiaciuti. Abbiamo assistito in questi mesi di maggio e giugno alla preparazione di bagagli e pacchi. Tuttavia sono tante le cose che ci lasciate, forse le piu’ impor- Davvero una buona notizia tanti e preziose: accanto ad una intensa attività pastorale e ad di Doriano Vincenzo De Luca un infaticabile cammino di fede e di rinnovamento, dei quali tutti abbiamo beneficiato, un insostituibile desiderio di mette- Lo sviluppo infrastrutturale della metropolitana di Napoli costituisce un tas- re sempre al centro della nostra vita Gesu’ e il suo Vangelo. sello di fondamentale importanza per la crescita sociale ed economica della Ognuno di noi vi ha conosciuti e “vissuti” a modo suo, a volte città e dei suoi quartieri. Tutte le più importanti ed evolute città del mondo anche con qualche conflitto, ma comunque portandovi sem- sono dotate di una fitta rete metropolitana capace di connettere zone più o pre tanto affetto. -

Rapporto Sulla Mobilità Nell'area Napoletana

RAPPORTO SULLA MOBILITÀ NELL’AREA NAPOLETANA Napoli, 16 maggio 2016 Il presente rapporto è stato elaborato da un gruppo di lavoro congiunto Unione Industriali Napoli-SVIMEZ, così composto: Per l’Unione Industriali Napoli: Michele Lignola, Direttore Generale Brunella D’Errico Per la SVIMEZ: Alessandro Bianchi, Membro del Comitato di Presidenza Anna Maria Fogheri, Ricercatrice All'elaborazione del Rapporto hanno contribuito con la fornitura di documenti e la partecipazione ad incontri di rispettivi rappresentanti: Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità; ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile; RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa – Gruppo Ferrovie dello Stato; Autorità Portuale di Napoli; GESAC Spa - Aeroporto di Napoli; ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa; E.A.V. Ente Autonomo Volturno Srl; Interporto Sud Europa Spa; Interporto Campano Spa; Metropolitana di Napoli Spa; Tangenziale di Napoli Spa; Autostrade Meridionali Spa. Un apporto particolarmente qualificante all'inquadramento dell'intera problematica è stato fornito dall'Ing. Maria Teresa Di Mattia, dell’Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile – A.C.A.M. Ove non sia esplicitamente indicata la fonte, i dati e le elaborazioni riportate nel presente Rapporto si intendono prodotti dal gruppo di lavoro. 2 Rapporto 2015 sulla mobilità nell’area napoletana. A cura di SVIMEZ – Unione Industriali Napoli INDICE 1. Presentazione 2. Il quadro di riferimento regionale 2.1 Le caratteristiche demografiche 2.2 L’esportazione delle merci 2.3 La domanda di mobilità 2.4 La dotazione di infrastrutture 2.5 La gestione delle reti ferroviarie 3. I documenti programmatici 3.1 Principali atti relativi agli interventi del Piano Nazionale Sud 3.2 I trasporti nel POR – FESR 2014/2020 3.2.1 Asse VII - Trasporti 3.2.2 Asse IV - Energia Sostenibile 3.2.3 Asse X - Sviluppo Urbano 4. -

Presentazione Linea 1 Metropolitana Napoli

PRESENTAZIONE LINEA 1 METROPOLITANA NAPOLI Collegamento Alifana – Linea 1 Tratta Aversa-Piscinola L’intervento relativo alla tratta Piscinola - Aversa centro, individuato come linea C5 Metrò Campania, è parte dell’opera complessiva con la denominazione “metropolitana di Napoli”. L’intervento interessa una vasta area ad alta intensità abitativa, comprendente il bacino dell’Agro aversano che, estendendosi verso sud, s’innesta nell’area metropolitana di Napoli e si snoda per Km 10,3, toccando i centri abitati di Aversa, Giugliano in Campania, Mugnano-Melito e Piscinola. In attuazione delle “linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle stazioni della Metropolitana regionale”, sulla tratta Piscinola - Aversa centro sono stati previsti interventi di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici, compresi gli asset per la gestione dei servizi sulla tratta stessa. In particolare le opere di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta stessa sono costituite dai seguenti interventi: Sistemazione esterna della stazione di Giugliano, Impianti innovativi (Wi-Fi, Tetra e Security), Tronchini ferroviari di ricovero, Stazione di Melito e spazi urbani correlati, Sistemazione del nodo d’interscambio Piscinola - Scampia, fase 2, 2° stralcio, Nuovo collettore Giugliano – Melito – Sant’Antimo, Pensiline delle stazioni di Aversa centro e Aversa ippodromo, Strada di collegamento Via Santa Maria Goretti – SS Appia; Tratta “Centro Direzionale – Capodichino – Aereoporto” Il progetto originale prevedeva la realizzazione della tratta CDN (Centro Direzionale Napoli)-Capodichino, di chiusura dell’anello metropolitano della linea 1, e la realizzazione di tre nodi di interscambio (stazione CDN, stazione Poggioreale e stazione Capodichino). Il nuovo progetto prevede oltre alla tratta originaria, anche la realizzazione della prosecuzione fino a Di Vittorio. -

Piano Generale Del Traffico Urbano (Aggiornamento 2002-2004)

Comune di Napoli Assessorato alla Mobilità e Sicurezza Urbana Dipartimento Viabilità Servizio Traffico e Viabilità PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO AGGIORNAMENTO 2002-2004 Aprile 2002 1 Assessorato alla Mobilità e Sicurezza Urbana Assessore: avv. Luca Esposito Staff Assessorato alla Mobilità e Sicurezza Urbana Dirigente: ing. Mario Hübler Servizio Traffico e Viabilità Dirigente: arch. Giancarlo Ferulano (1997 – 2001) ing. Nicola Pascale (2002) Francesco Addato, Eduardo Andreozzi, Vito Auriemma, Rodolfo Azzolio, Roberto Battaglia, Orlando Battipaglia, Francesco Borrelli, Cataldo Corcelli, Salvatore Corona, Giuseppe Costa, Vincenzo Crispino, Antonio D’Ambrosio, Claudio D’Angelo, Marina de Angelis, Aldo Ferruzzi, Anna Laezza, Francesco Lauro, Francesco Marino, Giuseppe Marzella, Nicola Paesano, Francesco Savastano, Mauro Sollo, Giuseppe Verrillo, Monica Vito, Francesco Zuccone. Supporto tecnico - scientifico per la redazione del Piano Consorzio A.R.P.A. – Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata – Università di Napoli Federico II: Prof. Ing. Antonio Sforza – Coordinamento scientifico e metodologico Prof. Ing. Giorgio Ventre – Sviluppo della Centrale del traffico ed Innovazione Tecnologica Ingg. Luigi Cavaliere, Giuseppe D’Alessio, Emilio Ricciardi – Supporto tecnico e dispositivi di bacino Collaborazioni e Ringraziamenti Dipartimento Viabilità Coordinatore: ing. Francesco Schiattarella Servizio Arredo Urbano: arch. Giancarlo Ferulano Servizio Trasporti, Parcheggi e Corso Pubblico: dott.sa Assunta Malinconico Progetto Sicurezza Stradale: ing. Giancarlo De Martino Dipartimento Programmazione e Infrastrutture Coordinatore: ing. Gianfranco Pomicino Servizio Infrastrutture, Studi e Progettazione: arch. Elena Camerlingo Progetto Realizzazione Linea 6 della Metropolitana: ing. Raffaele Imparato Dipartimento Gabinetto Tecnico e Sicurezza Coordinatore: ing. Andrea Perrella Servizio Difesa del Suolo e Programma Urbano Parcheggi: ing. Goffredo Lombardi Azienda Napoletana Mobilità: ing. Renato Muratore, ing. Giulio Pasanisi, ing. -

La Situazione E Gli Scenari Del Trasporto Ferroviario in Italia Le

La situazione e gli Le risorse del Green Deal scenari del trasporto europeo per il rilancio del ferroviario in Italia Sud e delle aree urbane Il 2019 non è stato un anno qualsiasi per il trasporto ferroviario in Italia. Si sono festeggiati i dieci anni dall✥entrata in funzione delle linee ad alta velocità e sono diversi i cambiamenti avvenuti lungo le linee nazionali (con la concorrenza tra treni veloci), nelle città ed anche nelle regioni (che hanno oramai tutte un contratto di servizio con gli operatori del servizio ferroviario), e che interessano ogni giorno milioni di persone. Inoltre la lotta ai cambiamenti climatici è oggi, finalmente, al centro dell ✥agenda politica europea e la nuova Commissione ha presentato un piano di investimenti di oltre mille miliardi per rendere possibile un ✥ Green Deal capace ci rispondere all✥emergenza climatica e di rilanciare l economia e la qualità della vita dei cittadini europei. E✥ a questo scenario di cambiamento che dobbiamo guardare per accelerare nel rilancio del trasporto ferroviario di cui hanno bisogno le nostre città e i territori oggi fuori dall✥alta velocità ferroviaria. L✥opportunità è infatti straordinaria in termini di risorse e deve diventare la leva per affrontare la drammatica situazione di inquinamento che vivono le aree urbane e che sembra, nel racconto dei media e nella risposta della politica, senza speranza. Ma non è così e come raccontano molte delle storie raccolte in questo Rapporto questa realtà si può cambiare. Proprio la rete del ferro rappresenta oggi in tante città europee, ma anche a Milano e Firenze, la spina dorsale di un sistema della mobilità incentrato su un trasporto pubblico con linee prioritarie e un servizio efficiente, integrato a una rete continua di percorsi protetti ciclabili e pedonali, ad una sharing mobility articolata (auto, scooter, bici, monopattini elettrici) e diffusa in ogni quartiere.