Air Suci Dan Dewa Raja

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Indonesia Insights

Indonesia Insights CELESTIAL VOYAGERS, Inc 27-28 Thomson Ave., Suite WS 11, Long Island City, NY 11101 Tel: +1 212-203-1021 www.celestialvoyagers.com May 27 - June 10, 2020 Indonesia Insights: Java, Bali, & Lombok DAY 1&2 WEDNESDAY, THURSDAY MAY 27, 28 DEPARTURE & TRAVEL TIME Trip price $3250- per person Departure from JFK. SQ#25 leaves JFK AT 8:55 PM from terminal 4. Single room supplement + $520. - DAY 3 FRIDAY MAY 29 JAKARTA, JAVA (D) Arrival Singapore at 6:50 AM. Connection with SQ # 952 lv. at 7:40 AM, arr. Jakarta 8:25 AM. Assistance,guided city tour, check-in at hotel for 1 night. Dinner at Padang Restaurant. DAY 4 SATURDAY MAY 30 YOGYAKARTA TEMBI JAVA(B, L, D) This price includes: Morning flight to Yogyakarta. On arrival drive to Domah Yogya Hotel in the village of Tembi. Check-in for 4 nights. Rest ● International flights from JFK with Singapore Airlines after lunch. Signature Rijsttafel Dinner with traditional music. ● Domestic flights within Indonesia DAY 5 SUNDAY MAY 31 YOGYAKARTA / TEMBI, JAVA (B, D) ● 11 nights hotel accommodation with double occupancy Full day guided tour: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Palace of Yogyakarta, Tamansari Watercastle. Lunch at ● Buffet breakfast daily Sentra Gudeg Wijilan (not included); Malioboro street to explore stalls and shops. Return for dinner at Domah Yogya. ● 3 Lunches and 8 dinners as per itinerary DAY 6 MONDAY JUNE 1 PRAMBANAN / TEMBI. JAVA (B, D) ● All sightseeing and entrance fees as per itinerary Morning guided tour: Prambanan Temple and Candi Rato Boko ruins. Return to Domah Yogya for lunch (not included). -

Sebuah Patirthan? the Site of Arjuna Metapa in Gianyar, Bali

S,T8S AR-81A 0ETA3A D, G,A1YAR, BA/,: SEB8AH 3AT,RTHA1" THE S,TE 2F AR-81A 0ETA3A ,1 G,A1YAR, BA/,: A 3AT,RTHA1 (H2/Y BATH,1G 3/ACE)" 1askah diterima: 1asNah direvisi: 1askah disetuMui terEit: 22-04-2015 01-07-2015 07-07-2015 Coleta 3alupi Titasari Rochtri Agung Bawono 3rodi ArNeologi 8niversitas 8dayana Jl. 3ulau 1ias 1o. 13 Sanglah Denpasar Bali anMunary#yahoo.com raEawono#gmail.com AEstraN Tinggalan arNeologi yang ditemuNan selalu memiliNi NonteNs dengan Neruangan dan arsiteNtur Eangunan tertentu. DemiNian Muga halnya dengan temuan arNeologi yang ada di Situs ArMuna 0etapa Desa 3eMeng Gianyar. 3engungNapan seEuah patirthan (permandian suci) menMadi peneNanan penelitian ini EerdasarNan data penduNung temuan arNeologi yang terdapat di seNitar loNasi terseEut. 0etode yang digunaNan untuN menMawaE permasalahan terseEut diEagi atas dua Eagian yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Tahap pengumpulan data dilaNuNan dengan cara survei permuNaan, studi NepustaNaan, dan wawancara. Tahap pengolahan (analisis) data dilaNuNan dengan analisis Nualitatif- artefaNtual, analisis perEandingan dan Norelasi, analisis loNasional serta analisis physical traces. BerdasarNan data yang diperoleh dan analisis yang dilaNuNan maNa hasil penelitian ini menunMuNNan Eahwa Situs ArMuna 0etapa merupaNan seEuah patirthan atau permandian suci dengan pancuran yang diindiNasiNan dengan temuan 2 Euah arca pancuran di 3elinggih ArMuna 0etapa yaitu arca pancuran pertapa-ArMuna dan arca pancuran Eidadari. Data penduNung arca Eidadari Muga ditemuNan di 3ura Desa Bedulu yang memiliNi Nesamaan EentuN dan uNuran. BerdasarNan tutur diseEut Muga Eahwa daerah terseEut diNenal dengan nama 8ma Telaga atau dianggap seEagai daerah persawahan yang seEelumnya Eerupa telaga atau permandian. .edua data terseEut diduNung Muga oleh temuan prasasti Air Tiga yang ditemuNan di loNasi terseEut. -

Bali Tours D'horizons

Bali Tours d’horizons Jours: 17 Prix: 1750 EUR Vol international non inclus Confort: Difficulté: Les incontournables Vous ne voulez rien manquer de Bali ? Voici un circuit fait pour vous. À travers ce « tour d’horizon », vous découvrirez toutes les merveilles de l’île des Dieux. Visites de temples, balades à travers d’incroyables paysages, sessions de snorkeling, matinée rafting etc., autant d’activités pour se faire plaisir et découvrir toutes les subtilités de cette île. Aussi, c’est un voyage fait de rencontres et de partage avec les habitants : partez au marché local, préparez un bon repas local accompagné d’une famille Balinaise, échangez, discutez, rigolez etc. Partez à la découverte de Bali ! Jour 1. Accueil et transfert à Ubud Aéroport de Denpasar - Ubud Arrivée à l’aéroport de Denpasar et transfert vers Ubud, une cité située sur les collines au nord de Denpasar, dans un paysage valonné de rizières verdoyantes et de ravins. Ubud est réputée pour son école de peinture. Malgré le développement touristique exponentiel qu’elle a connu ces dernières années, la cité a su préserver sa tranquillité et sa beauté. Le reste de la journée est libre. Aéroport de Denpasar Déjeuner Repas libre 40km - 1h 20m Ubud Dîner Repas libre Hébergement Hôtel 3 étoiles Jour 2. A la découverte de la culture locale Ubud - Temple de Tirta Empul Ce matin nous visitons le palais d'Ubud - complexe historique emblématique de l'histoire balinaise où residait autrefois la famille royale. Juste en face se trouve le marché artisanal, où nous pourrons trouver toutes sortes de souvenirs. -

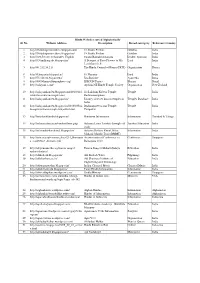

3.Hindu Websites Sorted Country Wise

Hindu Websites sorted Country wise Sl. Reference Country Broad catergory Website Address Description No. 1 Afghanistan Dynasty http://en.wikipedia.org/wiki/Hindushahi Hindu Shahi Dynasty Afghanistan, Pakistan 2 Afghanistan Dynasty http://en.wikipedia.org/wiki/Jayapala King Jayapala -Hindu Shahi Dynasty Afghanistan, Pakistan 3 Afghanistan Dynasty http://www.afghanhindu.com/history.asp The Hindu Shahi Dynasty (870 C.E. - 1015 C.E.) 4 Afghanistan History http://hindutemples- Hindu Roots of Afghanistan whthappendtothem.blogspot.com/ (Gandhar pradesh) 5 Afghanistan History http://www.hindunet.org/hindu_history/mode Hindu Kush rn/hindu_kush.html 6 Afghanistan Information http://afghanhindu.wordpress.com/ Afghan Hindus 7 Afghanistan Information http://afghanhindusandsikhs.yuku.com/ Hindus of Afaganistan 8 Afghanistan Information http://www.afghanhindu.com/vedic.asp Afghanistan and It's Vedic Culture 9 Afghanistan Information http://www.afghanhindu.de.vu/ Hindus of Afaganistan 10 Afghanistan Organisation http://www.afghanhindu.info/ Afghan Hindus 11 Afghanistan Organisation http://www.asamai.com/ Afghan Hindu Asociation 12 Afghanistan Temple http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_Temples_ Hindu Temples of Kabul of_Kabul 13 Afghanistan Temples Database http://www.athithy.com/index.php?module=p Hindu Temples of Afaganistan luspoints&id=851&action=pluspoint&title=H indu%20Temples%20in%20Afghanistan%20. html 14 Argentina Ayurveda http://www.augurhostel.com/ Augur Hostel Yoga & Ayurveda 15 Argentina Festival http://www.indembarg.org.ar/en/ Festival of -

Kawasan Dan Daya Tarik Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bali KAWASAN DAN DAYA TARIK WISATA Dinas Pariwisata Provinsi Bali JUMLAH KAWASAN PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA DI BALI TAHUN 2017 JUMLAH JUMLAH NO KABUPATEN/KOTA KAWASAN DAYA TARIK PARIWISATA WISATA 1 Denpasar 1 10 2 Badung 3 36 3 Gianyar 2 61 4 Bangli - 42 5 Klungkung 1 17 6 Karangasem 3 15 7 Buleleng 3 25 8 Tabanan 1 24 9 Jembrana 2 15 TOTAL 16 245 Dinas Pariwisata Provinsi Bali DATA KAWASAN PARIWISATA DI BALI TAHUN 2017 NAMA NO KABUPATEN/KOTA KAWASAN 1 Denpasar Sanur 2 Badung Nusa Dua,Kuta,Tuban 3 Gianyar Ubud,Lebih 4 Bangli - 5 Klungkung Nusa Penida 6 Karangasem Candi Dasa,Ujung,Tulamben 7 Buleleng Kalibukbuk,Batu Ampar,Air Sanih 8 Tabanan Soka 9 Jembrana Perancak,Candi Kesuma TOTAL 16 Dinas Pariwisata Provinsi Bali DAFTAR KAWASAN PARIWISATA 2017 NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN 1 Nusa Dua Benoa Tanjung Benoa Jimbaran Unggasan Pecatu Kutuh 2 Kuta Kuta Legian Seminyak Kerobokan Kelod Kerobokan Kelod Canggu Tibubeneng Pererenan Munggu Cemagi 3 Tuban Tuban Kedonganan 4 Sanur Sanur Kaja Sanur Kauh Sanur Serangan Kesiman Petilan 5 Ubud Ubud Dinas Pariwisata Provinsi Bali NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN Melinggih Kaja Melinggih Kelod Kedewatan Peliatan Mas Petulu Lod Tunduh Sayan Singakerta Kliki Tegallalang Puhu 6 Lebih Candraasri Ketewel Sukawati Saba Pering Keramas Medahan Lebih Siut (Tulikup) 7 Soka Lalanglinggah antap Brembang Beraban Tegalmengkeb Kalating Tibubiu Dinas Pariwisata Provinsi Bali NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN 8 Kalibukbuk Kalibukbuk Pemaron Tukad Mungga Anturan Kaliasem Temukus -

Bali Experience

BALI EXPERIENCE AN EXTRAORDINARY JOURNEY THROUGH ASIA AN EXTRAORDINARY JOURNEY THROUGH ASIA The mere mention of the word Bali, Indonesia, conjures images of the quintessential Asian paradise: an island of beautiful palm fringed beaches; verdant green mountains covered in lush tropical forests; ancient Buddhist temples hidden away in the dense vegetation; crystal clear water in rivers, rivulets and refreshing cascades; gentle and beautiful people; the embodiment of spiritualism and health. Of course, there are also vibrant modern towns with an abundance of chic boutiques and lively night spots - there really is something for everyone. KEY HIGHLIGHTS NATURE Explore the Tabanan Regency, a UNESCO protected site with ancient temples such as Alas Kedadon, hidden in 12 hectares of forest and housing a variety of monkeys and bats; take a ride to the top of the region’s highest peak, Batukaru, that has three nature reserves located beneath it, housing a myriad of wildlife. ADVENTURE Enjoy a private whitewater rafting adventure down the Ayung River through lush tropical rainforest with an exotic picnic lunch in a blissful private sanctuary. Your personal guide will take you past the area’s beautiful forest scenery, wildlife and exotic plants – see the monitor lizards and sunbirds! SPIRITUAL Make a visit to the water temple of Tirta Empul, a 10th century temple which is prevalent in Balinese mythology and religious history. Your friendly guide will guide you through a series of cleansing processes in several of the 30 holy water sources. Each source has its own important meaning, from clearing one’s chakras to protecting the patron from nightmares. -

2.Hindu Websites Sorted Category Wise

Hindu Websites sorted Category wise Sl. No. Broad catergory Website Address Description Reference Country 1 Archaelogy http://aryaculture.tripod.com/vedicdharma/id10. India's Cultural Link with Ancient Mexico html America 2 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa Harappa Civilisation India 3 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civil Indus Valley Civilisation India ization 4 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Kiradu_temples Kiradu Barmer Temples India 5 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo_Daro Mohenjo_Daro Civilisation India 6 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda Nalanda University India 7 Archaelogy http://en.wikipedia.org/wiki/Taxila Takshashila University Pakistan 8 Archaelogy http://selians.blogspot.in/2010/01/ganesha- Ganesha, ‘lingga yoni’ found at newly Indonesia lingga-yoni-found-at-newly.html discovered site 9 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress.c Ancient Idol of Lord Vishnu found Russia om/2012/05/27/ancient-idol-of-lord-vishnu- during excavation in an old village in found-during-excavation-in-an-old-village-in- Russia’s Volga Region russias-volga-region/ 10 Archaelogy http://vedicarcheologicaldiscoveries.wordpress.c Mahendraparvata, 1,200-Year-Old Cambodia om/2013/06/15/mahendraparvata-1200-year- Lost Medieval City In Cambodia, old-lost-medieval-city-in-cambodia-unearthed- Unearthed By Archaeologists 11 Archaelogy http://wikimapia.org/7359843/Takshashila- Takshashila University Pakistan Taxila 12 Archaelogy http://www.agamahindu.com/vietnam-hindu- Vietnam -

Kawasan Dan Daya Tarik Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bali KAWASAN DAN DAYA TARIK WISATA Dinas Pariwisata Provinsi Bali JUMLAH KAWASAN PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA DI BALI TAHUN 2018 JUMLAH JUMLAH NO KABUPATEN/KOTA KAWASAN DAYA TARIK PARIWISATA WISATA 1 Denpasar 1 10 2 Badung 3 36 3 Gianyar 2 61 4 Bangli - 42 5 Klungkung 1 17 6 Karangasem 3 15 7 Buleleng 3 25 8 Tabanan 1 24 9 Jembrana 2 15 TOTAL 16 245 355 Dinas Pariwisata Provinsi Bali DATA KAWASAN PARIWISATA DI BALI TAHUN 2018 NAMA NO KABUPATEN/KOTA KAWASAN 1 Denpasar Sanur 2 Badung Nusa Dua,Kuta,Tuban 3 Gianyar Ubud,Lebih 4 Bangli - 5 Klungkung Nusa Penida 6 Karangasem Candi Dasa,Ujung,Tulamben 7 Buleleng Kalibukbuk,Batu Ampar,Air Sanih 8 Tabanan Soka 9 Jembrana Perancak,Candi Kesuma TOTAL 16 356 Dinas Pariwisata Provinsi Bali DAFTAR KAWASAN PARIWISATA 2018 NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN 1 Nusa Dua Benoa Tanjung Benoa Jimbaran Unggasan Pecatu Kutuh 2 Kuta Kuta Legian Seminyak Kerobokan Kelod Kerobokan Kelod Canggu Tibubeneng Pererenan Munggu Cemagi 3 Tuban Tuban Kedonganan 4 Sanur Sanur Kaja Sanur Kauh Sanur Serangan Kesiman Petilan 357 Dinas Pariwisata Provinsi Bali NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN 5 Ubud Ubud Melinggih Kaja Melinggih Kelod Kedewatan Peliatan Mas Petulu Lod Tunduh Sayan Singakerta Kliki Tegallalang Puhu 6 Lebih Candraasri Ketewel Sukawati Saba Pering Keramas Medahan Lebih Siut (Tulikup) 7 Soka Lalanglinggah antap Brembang Beraban Tegalmengkeb Kalating Tibubiu 358 Dinas Pariwisata Provinsi Bali NO KAWASAN PARIWISATA DESA/KELURAHAN 8 Kalibukbuk Kalibukbuk Pemaron Tukad Mungga Anturan -

Indonesia – Java & Bali

Indonesia – Java & Bali Trip Summary Tropical rainforests. Blue water. Mystical mountains. It's no wonder that Bali was voted Travel and Leisure's 2010 Best Island. The unmatched beauty of this Indonesian isle beckons to all who ache to be whisked away to an exotic dreamscape pulsating with a warm culture, delectable cuisine, sacred sea temples and some of the richest coastal waters in the world. By foot, bike, raft and surfboard, follow your private guide through off-the-beaten path villages, rice-terraced countryside and a bejeweled collection of sacred sites as you get to know friendly locals who are excited to share with you their intriguing history and array of hobbies. From traditional dance and music to a breadth of arts, learn the fascinating lore behind each craft and bliss out to the fresh cuisine and citrusy coffee served throughout your journey. Whether you're dining in a traditional family home or on the oceanfront deck of your luxury lodgings, discover the gems of one of the most beautiful destinations on earth. Itinerary Day 1: Yogyakarta Arrival Arrive in Jakarta and continue your direct flight to Yogyakarta • Upon arrival in Yogyakarta airport, meet your local tour leader and driver and transfer to your hotel for some rest • This evening, depending on arrival time, we have a special signature program in store • To most travelers Yogyakarta is known as the cultural center of Java, but Yogya also has a lot to offer for the food enthusiast! • Start walking from Tugu Monument or hop on a becak (pedicab) and see traditional -

Indonesia 12

©Lonely Planet Publications Pty Ltd Indonesia Sumatra Kalimantan p509 p606 Sulawesi Maluku p659 p420 Papua p464 Java p58 Nusa Tenggara p320 Bali p212 David Eimer, Paul Harding, Ashley Harrell, Trent Holden, Mark Johanson, MaSovaida Morgan, Jenny Walker, Ray Bartlett, Loren Bell, Jade Bremner, Stuart Butler, Sofia Levin, Virginia Maxwell PLAN YOUR TRIP ON THE ROAD Welcome to Indonesia . 6 JAVA . 58 Malang . 184 Indonesia Map . 8 Jakarta . 62 Around Malang . 189 Purwodadi . 190 Indonesia’s Top 20 . 10 Thousand Islands . 85 West Java . 86 Gunung Arjuna-Lalijiwo Need to Know . 20 Reserve . 190 Banten . 86 Gunung Penanggungan . 191 First Time Indonesia . 22 Merak . 88 Batu . 191 What’s New . 24 Carita . 88 South-Coast Beaches . 192 Labuan . 89 If You Like . 25 Blitar . 193 Ujung Kulon Month by Month . 27 National Park . 89 Panataran . 193 Pacitan . 194 Itineraries . 30 Bogor . 91 Around Bogor . 95 Watu Karang . 195 Outdoor Adventures . 36 Cimaja . 96 Probolinggo . 195 Travel with Children . 52 Cibodas . 97 Gunung Bromo & Bromo-Tengger-Semeru Regions at a Glance . 55 Gede Pangrango National Park . 197 National Park . 97 Bondowoso . 201 Cianjur . 98 Ijen Plateau . 201 Bandung . 99 VANY BRANDS/SHUTTERSTOCK © BRANDS/SHUTTERSTOCK VANY Kalibaru . 204 North of Bandung . 105 Jember . 205 Ciwidey & Around . 105 Meru Betiri Bandung to National Park . 205 Pangandaran . 107 Alas Purwo Pangandaran . 108 National Park . 206 Around Pangandaran . 113 Banyuwangi . 209 Central Java . 115 Baluran National Park . 210 Wonosobo . 117 Dieng Plateau . 118 BALI . 212 Borobudur . 120 BARONG DANCE (P275), Kuta & Southwest BALI Yogyakarta . 124 Beaches . 222 South Coast . 142 Kuta & Legian . 222 Kaliurang & Kaliadem . 144 Seminyak . -

Morphological Typology and Origins of the Hindu-Buddhist Candis Which Were Built from 8Th to 17Th Centuries in the Island of Bali

計画系 642 号 【カテゴリーⅠ】 日本建築学会計画系論文集 第74巻 第642号,1857-1866,2009年 8 月 J. Archit. Plann., AIJ, Vol. 74 No. 642, 1857-1866, Aug., 2009 MORPHOLOGICAL TYPOLOGY AND ORIGINS OF THE MORPHOLOGICALHINDU-BUDDHIST TYPOLOGY CANDI ANDARCHITECTURE ORIGINS OF THE HINDU-BUDDHIST CANDI ARCHITECTURE IN BALI ISLAND IN BALI ISLAND バリ島におけるヒンドゥー・仏教チャンディ建築の起源と類型に関する形態学的研究 �������������������������������������� *1 *2 *3 I WayanI Wayan KASTAWAN KASTAWAN * ,¹, Yasuyuki Yasuyuki NAGAFUCHINAGAFUCHI * ² and and Kazuyoshi Kazuyoshi FUMOTO FUMOTO * ³ イ �ワヤン ��� カスタワン ��������,永 渕 康���� 之,麓 �� 和 善 This paper attempts to investigate and analyze the morphological typology and origins of the Hindu-Buddhist candis which were built from 8th to 17th centuries in the island of Bali. Mainly, the discussion will be focused on its characteristics analysis and morphology in order to determine the candi typology in its successive historical period, and the origin will be decided by tracing and comparative study to the other candis that are located across over the island and country as well. As a result, 2 groups which consist of 6 types of `Classical Period` and 1 type as a transition type to `Later Balinese Period`. Then, the Balinese candis can also be categorized into the `Main Type Group` which consists of 3 types, such as Stupa, Prasada, Meru and the `Complementary Type Group` can be divided into 4 types, like Petirthan, Gua, ������ and Gapura. Each type might be divided into 1, 2 or 3 sub-types within its architectural variations. Finally, it is not only the similarities of their candi characteristics and typology can be found but also there were some influences on the development of candis in the Bali Island that originally came from Central and East Java. -

1.Hindu Websites Sorted Alphabetically

Hindu Websites sorted Alphabetically Sl. No. Website Address Description Broad catergory Reference Country 1 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.com/ 18 Shakti Peethas Goddess India 2 http://18shaktipeetasofdevi.blogspot.in/ 18 Shakti Peethas Goddess India 3 http://199.59.148.11/Gurudev_English Swami Ramakrishnanada Leader- Spiritual India 4 http://330milliongods.blogspot.in/ A Bouquet of Rose Flowers to My Lord India Lord Ganesh Ji 5 http://41.212.34.21/ The Hindu Council of Kenya (HCK) Organisation Kenya 6 http://63nayanar.blogspot.in/ 63 Nayanar Lord India 7 http://75.126.84.8/ayurveda/ Jiva Institute Ayurveda India 8 http://8000drumsoftheprophecy.org/ ISKCON Payers Bhajan Brazil 9 http://aalayam.co.nz/ Ayalam NZ Hindu Temple Society Organisation New Zealand 10 http://aalayamkanden.blogspot.com/2010/11/s Sri Lakshmi Kubera Temple, Temple India ri-lakshmi-kubera-temple.html Rathinamangalam 11 http://aalayamkanden.blogspot.in/ Journey of lesser known temples in Temples Database India India 12 http://aalayamkanden.blogspot.in/2010/10/bra Brahmapureeswarar Temple, Temple India hmapureeswarar-temple-tirupattur.html Tirupattur 13 http://accidentalhindu.blogspot.in/ Hinduism Information Information Trinidad & Tobago 14 http://acharya.iitm.ac.in/sanskrit/tutor.php Acharya Learn Sanskrit through self Sanskrit Education India study 15 http://acharyakishorekunal.blogspot.in/ Acharya Kishore Kunal, Bihar Information India Mahavir Mandir Trust (BMMT) 16 http://acm.org.sg/resource_docs/214_Ramayan An international Conference on Conference Singapore