La Ville De Bouna

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Final

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES --------------------------------- --------------------------------- PROJET DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ELECTRIQUE ET D’ACCES A L’ELECTRICITE – PHASE 1 (PROSER 1) : ELECTRIFICATION RURALE DE 1088 LOCALITES --------------------------------- LOT 2 : ELECTRIFICATION RURALE DE 442 LOCALITES DANS LA REGION DU BOUNKANI --------------------------------- PLAN CADRE REINSTALLATION (PCR) --------------------------------- RAPPORT FINAL -- Octobre 2019-- --TABLE DES MATIÈRES SIGLES ET ACRONYMES __________________________________________________________ 6 LISTE DES TABLEAUX ________________________________________________________ 7 LISTE DES PLANCHES ________________________________________________________ 7 LISTE DES GRAPHIQUES ______________________________________________________ 7 LISTE DES FIGURES _________________________________________________________ 7 DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT _____________________________ 8 RÉSUMÉ EXÉCUTIF _________________________________________________________ 12 1.1. Contexte du projet et justification de l’étude _______________________________________ 16 1.1.1 Contexte du projet_________________________________________________________________ 16 1.1.2. Justification de l’élaboration du Plan Cadre de Réinstallation ______________________________ 16 1.1.3. Objectif du PCR ___________________________________________________________________ -

Use of the Inverse Slope Method for the Characterization of Geometry of Basement Aquifers: Case of the Department of Bouna (Ivory Coast)

Journal of Geoscience and Environment Protection, 2019, 7, 166-183 http://www.scirp.org/journal/gep ISSN Online: 2327-4344 ISSN Print: 2327-4336 Use of the Inverse Slope Method for the Characterization of Geometry of Basement Aquifers: Case of the Department of Bouna (Ivory Coast) Rock Armand Michel Bouadou1, Kouamé Auguste Kouassi1, Francis Williams Kouassi1, Adama Coulibaly2, Théophile Gnagne1 1Laboratory of Geosciences and Environment, UFR of Sciences and Management of the Environment, University of Nangui Abrogoua, Abidjan, Ivory Coast 2Department of Science and Technology of Water and Environmental Engineering, UFR of Earth Sciences and Mineral Resources, University of Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Ivory Coast How to cite this paper: Bouadou, R. A. M., Abstract Kouassi, K. A., Kouassi, F. W., Coulibaly, A., & Gnagne, T. (2019). Use of the Inverse The inverse slope method (ISM) was used to interpret electric sounding data Slope Method for the Characterization of to determine the geoelectric parameters of the alteration zones (continuous Geometry of Basement Aquifers: Case of media) and rocky environments (discontinuous environments) of the Bouna the Department of Bouna (Ivory Coast). Journal of Geoscience and Environment Department. Having both qualitative and quantitative interpretation, the in- Protection, 7, 166-183. verse slope method (ISM) has the ability to determine the different geoelectric https://doi.org/10.4236/gep.2019.76014 layers while characterizing their resistivities and true thicknesses. In the Bouna department, this method allowed us to count a maximum of four (4) Received: April 24, 2019 Accepted: June 27, 2019 geoelectric layers with a total thickness ranging from 12.99 m to 24.66 m. -

World Bank Document

The World Bank Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project (P163218) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Project Information Document/ Integrated Safeguards Data Sheet (PID/ISDS) Concept Stage | Date Prepared/Updated: 24-May-2017 | Report No: PIDISDSC21363 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Apr 06, 2017 Page 1 of 8 The World Bank Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project (P163218) BASIC INFORMATION A. Basic Project Data OPS TABLE Country Project ID Parent Project ID (if any) Project Name Cote d'Ivoire P163218 Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project (P163218) Region Estimated Appraisal Date Estimated Board Date Practice Area (Lead) AFRICA Jun 26, 2017 Oct 31, 2017 Education Financing Instrument Borrower(s) Implementing Agency Investment Project Financing Ministry of Economy and Ministry of National Finance Education and Technical and Vocational Education and Training Proposed Development Objective(s) The Project Development Objective is to i) further increase access to basic and early childhood education, and ii) improve the enabling environment for better learning outcomes in primary education. Financing (in USD Million) Finance OLD Financing Source Amount Education for All Supervising Entity 24.10 Total Project Cost 24.10 Environmental Assessment Category Concept Review Decision B-Partial Assessment Track II-The review did authorize the preparation to continue Other Decision (as needed) Apr 06, 2017 Page 2 of 8 The World Bank Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project (P163218) B. Introduction and Context Country Context 1. After a decade of socio-political instability marked by low economic growth (real GDP growth of 1.1 percent per year between 2000 and 2010, against 5 percent per year in sub-Saharan Africa over the same period), Cote d'Ivoire is now making economic gains with economic growth reaching 9.2 percent in 2015. -

Interrupting Seasonal Transmission of Schistosoma Haematobium and Control of Soil-Transmitted Helminthiasis in Northern and Cent

Tian-Bi et al. BMC Public Health (2018) 18:186 DOI 10.1186/s12889-018-5044-2 STUDYPROTOCOL Open Access Interrupting seasonal transmission of Schistosoma haematobium and control of soil-transmitted helminthiasis in northern and central Côte d’Ivoire: a SCORE study protocol Yves-Nathan T. Tian-Bi1,2*, Mamadou Ouattara1,2, Stefanie Knopp3,4, Jean T. Coulibaly1,2,3,4, Eveline Hürlimann3,4, Bonnie Webster5, Fiona Allan5, David Rollinson5, Aboulaye Meïté6, Nana R. Diakité1,2, Cyrille K. Konan1,2, Eliézer K. N’Goran1,2 and Jürg Utzinger3,4* Abstract Background: To achieve a world free of schistosomiasis, the objective is to scale up control and elimination efforts in all endemic countries. Where interruption of transmission is considered feasible, countries are encouraged to implement a comprehensive intervention package, including preventive chemotherapy, information, education and communication (IEC), water, sanitation and hygiene (WASH), and snail control. In northern and central Côte d’Ivoire, transmission of Schistosoma haematobium is seasonal and elimination might be achieved. In a cluster-randomised trial, we will assess different treatment schemes to interrupt S. haematobium transmission and control soil-transmitted helminthiasis over a 3-year period. We will compare the impact of (i) arm A: annual mass drug administration (MDA) with praziquantel and albendazole before the peak schistosomiasis transmission season; (ii) arm B: annual MDA after the peak schistosomiasis transmission season; (iii) arm C: two yearly treatments before and after peak schistosomiasis transmission; and (iv) arm D: annual MDA before peak schistosomiasis transmission, coupled with chemical snail control using niclosamide. Methods/design: The prevalence and intensity of S. -

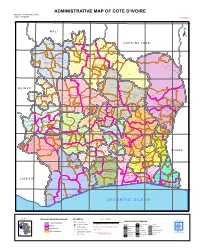

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

See Full Prospectus

G20 COMPACT WITHAFRICA CÔTE D’IVOIRE Investment Opportunities G20 Compact with Africa 8°W To 7°W 6°W 5°W 4°W 3°W Bamako To MALI Sikasso CÔTE D'IVOIRE COUNTRY CONTEXT Tengrel BURKINA To Bobo Dioulasso FASO To Kampti Minignan Folon CITIES AND TOWNS 10°N é 10°N Bagoué o g DISTRICT CAPITALS a SAVANES B DENGUÉLÉ To REGION CAPITALS Batie Odienné Boundiali Ferkessedougou NATIONAL CAPITAL Korhogo K RIVERS Kabadougou o —growth m Macroeconomic stability B Poro Tchologo Bouna To o o u é MAIN ROADS Beyla To c Bounkani Bole n RAILROADS a 9°N l 9°N averaging 9% over past five years, low B a m DISTRICT BOUNDARIES a d n ZANZAN S a AUTONOMOUS DISTRICT and stable inflation, contained fiscal a B N GUINEA s Hambol s WOROBA BOUNDARIES z a i n Worodougou d M r a Dabakala Bafing a Bere REGION BOUNDARIES r deficit; sustainable debt Touba a o u VALLEE DU BANDAMA é INTERNATIONAL BOUNDARIES Séguéla Mankono Katiola Bondoukou 8°N 8°N Gontougo To To Tanda Wenchi Nzerekore Biankouma Béoumi Bouaké Tonkpi Lac de Gbêke Business friendly investment Mont Nimba Haut-Sassandra Kossou Sakassou M'Bahiakro (1,752 m) Man Vavoua Zuenoula Iffou MONTAGNES To Danane SASSANDRA- Sunyani Guemon Tiebissou Belier Agnibilékrou climate—sustained progress over the MARAHOUE Bocanda LACS Daoukro Bangolo Bouaflé 7°N 7°N Daloa YAMOUSSOUKRO Marahoue last four years as measured by Doing Duekoue o Abengourou b GHANA o YAMOUSSOUKRO Dimbokro L Sinfra Guiglo Bongouanou Indenie- Toulepleu Toumodi N'Zi Djuablin Business, Global Competitiveness, Oumé Cavally Issia Belier To Gôh CÔTE D'IVOIRE Monrovia -

Observatory of Illicit Economies in West Africa

ISSUE 1 | SEPTEMBER 2021 OBSERVATORY OF ILLICIT ECONOMIES IN WEST AFRICA ABOUT THIS RISK BULLETIN his is the first issue of the Risk Bulletin of the newly established Observatory of Illicit Economies Tin West Africa, a network of analysts and researchers based in the region. The articles in the bulletin, which will be published quarterly, analyze trends, developments and insights into the relation- ship between criminal economies and instability across wider West Africa and the Sahel.1 Drawing on original interviews and fieldwork, the articles shed light on regional patterns, and dive deeper into the implications of significant events. The stories will explore the extent to which criminal econ- omies provide sources of revenue for violent actors, focusing on hotspots of crime and instability in the region. Articles will be translated into French or Portuguese, as most appropriate, and published on the GI-TOC website. SUMMARY HIGHLIGHTS 1. Northern Côte d’Ivoire: new jihadist threats, attackers assaulted an informal gold-mining site old criminal networks. near the village of Solhan. The massacre marked A surge in jihadist activity in northern Côte not only a grim milestone amid ongoing inter- d’Ivoire since June 2020 has come alongside a communal violence in Burkina Faso, but further rise in criminal activity in the border region of reinforces the extent to which places like Solhan Bounkani. Although there have been reports that can become violent flashpoints as various actors jihadists are leveraging local criminal economies compete for control over access to natural for funding (particularly in the wake of declin- resources, such as gold. -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Évaluation Du Portefeuille De Projets Du Fonds De Consolidation De La Paix En Côte D'ivoire (2015-2019) Rapport Final

Évaluation du portefeuille de projets du Fonds de Consolidation de la Paix en Côte d’Ivoire (2015-2019) Rapport final 30 décembre 2019 Équipe d’évaluation : • Fernanda Faria (cheffe d’équipe) • Belén Díaz (spécialiste genre et consolidation de la paix) • Guy Oscar Toupko (consultant local) TABLE DES MATIÈRES Acronymes ................................................................................................................................. 4 Sommaire exécutif .................................................................................................................... 6 1 Introduction ...................................................................................................................... 1 2 Objectifs et portée de l’évaluation .................................................................................. 1 3 Méthodologie de l’évaluation .......................................................................................... 4 4 Contexte ............................................................................................................................. 9 4.1 Contexte politique ...................................................................................................... 9 4.2 Contexte socio-économique ..................................................................................... 10 4.3 Genre ........................................................................................................................ 11 4.4 Situation sécuritaire et réconciliation nationale ...................................................... -

Région Du WORODOUGOU

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail INSTITUT NATIONAL DE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA STATISTIQUE (INS-SODE) LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) 2014 Répertoire des localités Région du WORODOUGOU ©INS, JUIN 2015 Table des matières AVANT-PROPOS .................................................................................................................................................. ii PRÉSENTATION .................................................................................................................................................. iii DÉPARTEMENT DE KANI .................................................................................................................................. 3 SOUS-PRÉFECTURE DE DJIBROSSO.............................................................................................................. 6 SOUS-PRÉFECTURE DE FADIADOUGOU .................................................................................................... 7 SOUS-PRÉFECTURE DE KANI ........................................................................................................................ 8 SOUS-PRÉFECTURE DE MORONDO ............................................................................................................. 9 DÉPARTEMENT DE SÉGUÉLA ........................................................................................................................ 10 SOUS-PRÉFECTURE DE BOBI ...................................................................................................................... -

Rapport Provisoire Octobre 2019

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES --------------------------------- PROJET D’ELECTRICATION RURALE DE 1088 LOCALITES --------------------------------- PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE 442 LOCALITÉS EN CÔTE D’IVOIRE - REGION DU BOUNKANI LOT 2 --------------------------------- PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PCGES) DANS LA REGION DU BOUNKANI RAPPORT PROVISOIRE OCTOBRE 2019 TABLE DES MATIERES SIGLES ET ABREVIATIONS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 LISTE DES FIGURES, PHOTOS ET TABLEAUX --------------------------------------------------------------------------- 7 1. RÉSUMÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2. INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.1. Contexte de l’étude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 2.2. Objectifs du PCGES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.3. Approche méthodologique de conduite de l’étude ---------------------------------------------------------------- 12 3. DESCRIPTION DU PROJET ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.1 Contexte et Justification -

Impacts Des Changements Climatiques Dans Les Differentes Zones Agroclimatiques De L’Afrique De L’Ouest En Zone Sub-Humide: Cas De La Cote D’Ivoire

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES DIFFERENTES ZONES AGROCLIMATIQUES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST EN ZONE SUB-HUMIDE: CAS DE LA COTE D’IVOIRE Présenté par : GUEHI GOROZA Directeur de la Météorologie Nationale de Côte d’Ivoire PLAN DE L’EXPOSE • I- INTRODUCTION • II- EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE EN COTE D’IVOIRE • III- IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES • IV- MESURES D’ATTENUATION • V- CONCLUSON INTRODUCTION SITUATION GEOGRAPHIQUE COTE D’IVOIRE •POPULATION • Estimée18 millions • ECONOMIE • Repose sur agriculture • AGRICULTURE • 2/3 population active • 33% PIB • 66% recettes nationale d’exportation • Café; cacao, hévéa, palmier à huile, canne à sucre • Maïs, igname, banane, soja, II- EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE NORMALES PLUVIOMETRIQUES Normale 1951-1980 Normale 1971-2000 11 11 10 10 Odienné Korhogo Odienné Korhogo 9 9 Bondoukou Bondoukou 8 Bouaké 8 Bouaké Man Man 7 Daloa Yamoussoukro 7 Daloa Yamoussoukro Dimbokro Dimbokro Gagnoa Gagnoa 6 6 AbidjanAdiaké AbidjanAdiaké Sassandra Sassandra 5 San-Pédro 5 San-Pédro Tabou Tabou 4 4 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 (mm) VARIATION DE LA PLUVIOMETRIE DECENALE Décennie (1961-1970) Décennie (1971-1980) Décennie (1981-1990) Décennie (1991-2000) PROPORTION DU TERRITOIRE A PLUVIOMETRIE ANNUELLE < 1300 mm y = 10,765x + 22,103 superficie totale du territoire < 1300mm Linéaire (superficie totale du territoire < 1300mm) 100 90 80 70 pourcentage 60 50 40 30 20 10 0 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 DECENNIES III- IMPACTS DES CHANGEMENTS