Area Forestale: Bassa Val Susa E Val Cenischia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L18 07Bis Var6 Elab2 Allegato Tecnico B200.Doc 1

COMUNE di CONDOVE REGIONE PIEMONTE CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO VARIANTE n. 6 al PRG Vigente VARIANTE PARZIALE PROGETTO DEFINITIVO 2. ALLEGATO TECNICO “L’ambito Pb ex Moncenisio storia e prospettive di un insediamento produttivo” URBANISTI INCARICATI: Arch. Flavia BIANCHI Arch. Claudio MALACRINO SEDI OPERATIVE: Via Principi d'Acaja, 6 - 10143 TORINO Studio Tecnico Associato Tel./fax 011.482826 - 482314 SEDE LEGALE: Via Principi d'Acaja, 6 Via Peyron, 12 - 10143 TORINO Tel. 011.0200078 - 0200079 10143 TORINO bianchi.malacrino @ tin.it bianchi.malacrino @ fastwebnet.it COLLABORATORI: Arch. Patrizia FRANCO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Paolo NERVO IL SINDACO L’ASSESSORE All’URBANISTICA Febbraio 2019 COMUNE di CONDOVE VARIANTE PARZIALE n. 6 AL PRGC PROGETTO DEFINITIVO 2. ALLEGATO TECNICO “L’ambito Pb ex Moncenisio storia e prospettive di un insediamento produttivo” 1. Nascita e storia dell’insediamento La Società Anonima Bauchiero, poi, “ Officine Moncenisio ” operò, fin dall’inizio del novecento, a Condove, originariamente nell’industria manifatturiera per i trasporti e, in particolare, nella costruzione di veicoli ferrotranviari: fra le prime produzioni vi furono, ad esempio, le vetture della ferrovia Ciriè-Lanzo. Nel corso degli anni allargò “… la produzione alla lavorazione del cuoio, alla lavorazione di divise, alla fabbricazione di oggetti di selleria … Con lo scoppio della prima guerra mondiale … concentrò la produzione sulla richiesta bellica … proiettili di ogni dimensione, in affusti di cannone e in parti di aeroplano … ”. In quel periodo lo stabilimento impiegava persone provenienti da tutta la valle “… in maggioranza donne perché gli uomini erano in guerra … Nel periodo compreso tra il 1918 e il 1920 iniziò la produzione della “Temperino”… un’automobile che però non ebbe molta fortuna… Nel 1926 la società entrò … nel gruppo Falk di Milano …che … unì alla antica produzione la fabbricazione di armi subacquee e di congegni e prodotti di precisione per la marina italiana ”1. -

Orari E Percorsi Della Linea Treno SFM3

Orari e mappe della linea treno SFM3 Torino - Bardonecchia/Susa Visualizza In Una Pagina Web La linea treno SFM3 (Torino - Bardonecchia/Susa) ha 5 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bardonecchia: 05:15 - 22:29 (2) Bussoleno: 05:45 - 22:59 (3) Collegno: 21:19 - 22:21 (4) Modane: 07:45 - 15:45 (5) Torino P.Nuova: 06:01 - 20:21 Usa Moovit per trovare le fermate della linea treno SFM3 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea treno SFM3 Direzione: Bardonecchia Orari della linea treno SFM3 14 fermate Orari di partenza verso Bardonecchia: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:15 - 22:29 martedì 05:15 - 22:29 Torino Porta Nuova 2a Via Nizza, Torino mercoledì 05:15 - 22:29 Grugliasco giovedì 05:15 - 22:29 Collegno venerdì 05:15 - 22:29 2 /A Via Giacinto Collegno, Grugliasco sabato 05:15 - 21:15 Alpignano domenica 05:45 - 21:45 1 Viale Vittoria, Alpignano Rosta 24 Piazza Stazione, Rosta Informazioni sulla linea treno SFM3 Avigliana Direzione: Bardonecchia 7 Corso Laghi, Avigliana Fermate: 14 Durata del tragitto: 86 min S.Antonino-Vaie La linea in sintesi: Torino Porta Nuova, Grugliasco, 35 Via Roma, Sant'Antonino di Susa Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana, S.Antonino- Vaie, Bussoleno, Meana, Chiomonte, Salbertrand, Bussoleno Oulx-Cesana-Clavaiere-Sestriere, Beaulard, Via Traforo, Bussoleno Bardonecchia Meana Via Pian Barale, Meana di Susa Chiomonte 1 Via Stazione, Chiomonte Salbertrand 14 Viale Stazione, Salbertrand Oulx-Cesana-Clavaiere-Sestriere 65 Corso Montenero, Oulx Beaulard Bardonecchia -

Comune Di Chiusa Di San Michele

Originale Comune di Chiusa di San Michele PROVINCIA DI TO _____________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CONDOVE, CAPRIE E CHIUSA DI SAN MICHELE, IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA. L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. USSEGLIO Domenico - Presidente Sì 2. TABONE Alan - Consigliere No 3. PURROTTI Nilo - Consigliere No 4. BORELLO Alberto - Consigliere Sì 5. BORGESA Fabrizio - Consigliere Sì 6. BRUNO Marco - Consigliere Sì 7. BOTTA Gabriella in COLOMBI - Consigliere Sì 8. ABATE Gabriele - Consigliere Sì 9. TONDA ROC Valter - Consigliere Sì 10. USSEGLIO Enzo - Consigliere Sì 11. CANTORE Riccardo - Consigliere Sì 12. SALAFIA Michele - Consigliere Sì 13. GARNERO USSEGLIO LAVERNA Vittorio - Consigliere Sì Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2 Assume la presidenza il Sindaco Sig. USSEGLIO Domenico Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Franca BENEDETTI Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CONDOVE, CAPRIE E CHIUSA DI SAN MICHELE, IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA. IL CONSIGLIO COMUNALE Preliminarmente prende la parola il Consigliere Purrotti il quale dichiara di allontanarsi dall’aula in quanto coinvolto nella materia oggetto di discussione al punto 8 dell’ordine del giorno. -

Bumble Bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae)

Bulletin of Insectology 63 (1): 137-152, 2010 ISSN 1721-8861 Bumble bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae) Aulo MANINO, Augusto PATETTA, Giulia BOGLIETTI, Marco PORPORATO Di.Va.P.R.A. - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino, Grugliasco, Italy Abstract A survey of bumble bees (Bombus Latreille) of the Susa Valley was conducted at 124 locations between 340 and 3,130 m a.s.l. representative of the whole territory, which lies within the Cottian Central Alps, the Northern Cottian Alps, and the South-eastern Graian Alps. Altogether 1,102 specimens were collected and determined (180 queens, 227 males, and 695 workers) belonging to 30 species - two of which are represented by two subspecies - which account for 70% of those known in Italy, demonstrating the particular value of the area examined with regard to environmental quality and biodiversity. Bombus soroeensis (F.), Bombus me- somelas Gerstaecker, Bombus ruderarius (Mueller), Bombus monticola Smith, Bombus pratorum (L.), Bombus lucorum (L.), Bombus terrestris (L.), and Bombus lapidarius (L.) can be considered predominant, each one representing more than 5% of the collected specimens, 12 species are rather common (1-5% of specimens) and the remaining nine rare (less than 1%). A list of col- lected specimens with collection localities and dates is provided. To illustrate more clearly the altitudinal distribution of the dif- ferent species, the capture locations were grouped by altitude. 83.5% of the samples is also provided with data on the plant on which they were collected, comprising a total of 52 plant genera within 20 plant families. -

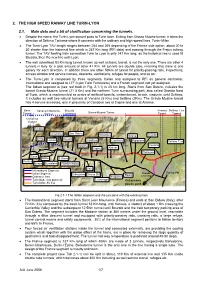

2. the HIGH SPEED RAIWAY LINE TURIN-LYON 2.1. Main Data and a Bit of Clarification Concerning the Tunnels

2. THE HIGH SPEED RAIWAY LINE TURIN-LYON 2.1. Main data and a bit of clarification concerning the tunnels. • Despite the name, the Turin-Lyon doesn’t pass to Turin town. Exiting from Gravio Musine tunnel, it takes the direction of Settimo Torinese where it connects with the ordinary and high-speed lines, Turin–Milan. • The Turin-Lyon TAV length ranges between 254 and 265 depending of the France side option, about 20 to 30 shorter than the historical line which is 287 Km long (RFI data) and passing through the Frejus railway tunnel. The TAV fleeting train connection Turin to Lyon is only 247 Km long, as the historical line is used till Bruzolo, then the new line until Lyon. • The well advertised 53 Km long tunnel, known as well as basic tunnel, is not the only one. There are other 4 tunnels in Italy for a total amount of other 41 Km. All tunnels are double tube, meaning that there is one gallery for each direction. In addition there are other 50Km of tunnel for priority-passing rails, inspections, access window and service tunnels, descents, ventilations, refuges for people, and so on. • The Turin-Lyon is composed by three segments, Italian and assigned to RFI as general contractor, International and assigned to LTF (Lyon Turin Ferroviaire) and a French segment, not yet assigned. The Italian segment is (see red track in Fig. 2.1-1) is 43 km long. Starts from San Didero, includes the tunnel Gravio-Musine tunnel (21.3 Km) and the northern Turin surrounding part, also called Gronda Nord of Turin, which is implemented as series of artificial tunnels, embankment, trench, viaducts, until Settimo. -

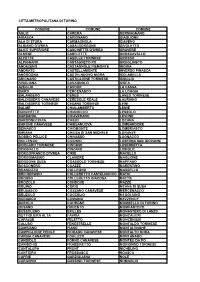

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

The 4Dilan Project (4Th Dimension in Landscape and Artifacts Analyses)

POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) Original THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) / Chiabrando, Filiberto; Naretto, Monica; Sammartano, Giulia; Sambuelli, Luigi; Spano', Antonia Teresa; TEPPATI LOSE', Lorenzo. - In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES. - ISSN 2194-9034. - STAMPA. - XLII-5/W1(2017), pp. 227-234. Availability: This version is available at: 11583/2675389 since: 2017-06-30T00:53:09Z Publisher: Tucci G., Bonora V. Published DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-227-2017 Terms of use: openAccess This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository Publisher copyright (Article begins on next page) 08 December 2018 The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-5/W1, 2017 GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era, 22–24 May 2017, Florence, Italy THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) F. Chiabrandoa, M. Narettoa, G. Sammartanoa, L. Sambuellib. A. Spanòa,*, L. Teppati Losèa a Politecnico di Torino, DAD, 10129, Torino, Italy - (filiberto.chiabrando, monica.naretto, giulia.sammartano, antonia.spano, lorenzo teppati)@polito.it b Politecnico di Torino, DIATI, 10129, Torino, Italy - (luigi [email protected]) WG V/1, WG V/2, WG II/8 WG IV/2 KEY WORDS: 3D modelling, UAV photogrammetry, GPR (Ground Penetrating Radar), TLS (Terrestrial laser scanning), archive documents, knowledge for conservation project ABSTRACT: The project is part of the wider application and subsequent spread of innovative digital technologies involving robotic systems. -

Bussoleno-Torino: Documento Dell'osservatorio Sulla «Fase 1

Sabato Estratto da pag. 1 09/07/2016 Direttore Responsabile Diffusione Testata Elia Zamboni 25.000 TORINO-LIONE Tav, ecco il nuovo progetto low cost E Ecco il nuovo progetto dell'Osservatorio della Torino-Lione (in accordo con Mit e Rfi), approvato nei giorni scorsi, per ridimensionare drasticamente i costi della tratta nazionale ad alta capacità in territorio italiano, dai 4,4 miliardi di euro del preliminare del 2011 agli 1,9 miliardi di euro attuali. Alle pagine 2 e 3 la cartina e tutti i dettagli sui costi. In realtà non esiste più un unico progetto per la parte "a valle" della tratta internazio-8,827 MILIARDI DI EURO Costo To-Lione a carico Italia nel progetto 2011 4,9 MILIARDI DI EURO Costo nel progetto 2016 nale (da Bussoleno a Torino), ma una serie di interventi, da realizzare entro il 2030, data prevista per la messa in funzione del tunnel di base internazionale, per adeguare la linea storica al trasporto merci internazionale. Da Bussoleno ad Avigliana sarà solo un potenziamento della linea storica, poi ci sarà una versione ridotta del tunnel di Sant'Antonio per arrivare allo scalo merci di Orbassano. I costi totali della TorinoLione in territorio italiano so no scesi dunque, dal vecchio progetto del 2011 a oggi, da 8,99 a 4,5 miliardi di euro (tabella a pagina 2). I costi a carico dell'Italia, invece, sono scesi dagli 8,8 miliardi calcolati fino al 2012 ai 4,9 miliardi attuali (sia per la revisione dei progetti che per una diversa ripartizione Italia-Francia), di cui 2,9 per la tratta internazionale (al netto dei fondi Ue) e 1,9 per la tratta italiana. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

L'anello Forte

Oggetto: L’Anello Forte – Itinerari ecosostenibili di cielo, di acqua e di terra in Bassa Valle di Susa – L.R. 4/2000 – Piano Annuale 2008. Impianto turistico- ricreativo – infrastrutture per la fruizione di aree di sosta e di percorso turistico a tema. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ( Area sportiva di Via Roma - realizzazione di una struttura da adibire a gestione impianti, bar e annesso spazio coperto; Area di sosta per camper in via Pragallo; Realizzazione di un percorso turistico nel territorio Comunale; Riqualificazione del centro urbano con pavimentazioni estetiche). LA GIUNTA COMUNALE Premesso: che questo ente ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 4/ 2000, per l’annualità 2008, unitamente ai comuni di Condove, Borgone Susa, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, San Didero, Sant’Ambrogio di Torino, Vaie, Villar Focchiardo , individuando nel Comune di Condove l’ente capofila, per la realizzazione del progetto “L’Anello Forte”; che il progetto, dell’importo complessivo di € 1.075.858,00 è stato finanziato dalla Regione Piemonte per l’importo di € 645.514,80, pari al 60% della spesa complessiva oltre € 1.192,80 per lo studio di fattibilità, per un totale di € 646.707,60, che i Comuni hanno stabilito di partecipare finanziariamente per una quota in relazione ai singoli interventi e per una quota su interventi generali (arredo urbano, segnaletica, biciclette). ▪ Con deliberazione della Giunta Comunale n°84 del 1 4.10.2008 si stabiliva di: partecipare all’iniziativa “L’Anello Forte. Itinerari eco sostenibili di cielo, di acqua e di terra in Bassa Valle di Susa” ai fini della L.R. -

Casa Del Sole Sant'ambrogio

Carta Del Servizio Centro Diurno CASA DEL SOLE SANT'AMBROGIO Centro Diurno CASA DEL SOLE SANT'AMBROGIO Carta del Servizio La Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI Onlus Il sostegno a La cooperativa sociale P.G. Frassati Onlus è una cooperativa chi è in sociale di tipo A che progetta e gestisce servizi sociali, assistenziali, difficoltà educativi, socio-sanitari, sanitari, riabilitativi e animativi, finalizzati a prevenire e contenere i rischi e gli effetti dell’esclusione e del disagio sociale, promuovendo la crescita della comunità locale. La cooperativa intende contribuire a costruire una società basata sulla solidarietà, l’uguaglianza e la reale giustizia sociale ricercando la soddisfazione dei propri soci sia attraverso opportunità professionali qualificate, sia attraverso la partecipazione e la condivisione delle scelte di impresa e dei propri valori. Per questo motivo la progettazione e la gestione dei servizi sono sempre ispirate da principi di imparzialità e di uguaglianza, sono frutto di libera iniziativa e mirano a rispettare la libertà di scelta degli utenti. I suoi obiettivi primari sono: • La promozione e la valorizzazione degli individui a cui i servizi della cooperativa si rivolgono, nel rispetto della dignità, della peculiarità e della creatività di ognuno di essi attraverso attività e azioni di cura, tutela, assistenza, aiuto, sostegno, accompagnamento e relazione • La promozione e il sostegno di una cultura del benessere per una società costruita a misura d’uomo • La promozione, la diffusione e il progresso delle politiche sociali. La Carta dei Servizi della cooperativa sociale P.G. Frassati Servizi alla persona è realizzata secondo le direttive della Legge n. 328 del 2000, la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in base alle caratteristiche di ogni singolo servizio gestito. -

Atto Dd 652/A1418a/2020 Del 01/07/2020

COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE - Prot 0004279 del 01/09/2020 Tit VII Cl 14 Fasc ATTO DD 652/A1418A/2020 DEL 01/07/2020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE A1418A - Politiche di welfare abitativo OGGETTO: Fondo sostegno locazione (art. 11 Legge n. 431/1998 e s.m.i.). Risorse 2019 (DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020) e Risorse 2020 (DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020). Aggiornamento Comuni Capofila e ambiti territoriali per i bandi. Riparto e attribuzione risorse ai Comuni Capofila. Indicazioni operative, schemi di bando di concorso e modulo di domanda per i Comuni. Premesso che: con DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020, pubblicata in BU n. 14 S2 2/4/2020 sono stati approvati i requisiti per l’accesso nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2019 relative al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/98 e s.m.i.; con DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020, in corso di pubblicazione in BU, sono stati approvati i requisiti per l’accesso nonché i criteri per la ripartizione delle risorse 2020 relative al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/98 e s.m.i.; ai punti rispettivamente 6 e 5 del dispositivo delle suddette DGR sono stati demandati alla Direzione Sanità e welfare, Settore Poltiche di Welfare abitativo, gli aspetti attuativi e gestionali conseguenti alle misure Fondo sostegno locazione edizione 2019 e edizione 2020 volte a sostenere i conduttori di alloggi privati, in conformità con i criteri e gli indirizzi contenuti nei sopraccitati provvedimenti deliberativi; con nota prot.