Annibale Formica Le Comunità Arbëresh Della Val Sarmento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy

Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy. E. Bracco, M. De Paola and C. Green Abstract We examine the persistence of cultural differences focusing on the Arberesh in Italy. The Arberesh are a linguistic and ethnic minority living in the south of Italy. They settled in Italy at the end of the XV century, following the invasion of the Balkans by the Ottoman Empire. Using a large dataset from the Italian parliamentary elections of the lower chamber of the Parliament, taking place from 1946 to 2008, we compare turnout in Arberesh municipalities with turnout in indigenous municipalities located in the same geographical areas. We also use two alternative different indicators of social capital like turnout at referendum and at European Parliament Elections. We find that in Arberesh municipalities turnout and compliance rates are higher compared to indigenous municipalities located in the same area. 1 I. INTRODUCTION A range of evidence now exists that demonstrates the relationship between social capital and a range of important socio-economic outcomes. Using a variety of proxies, social capital has been shown to have predictive power across a range of domains, including economic growth (Helliwell and Putnam, 1995; Knack and Keefer, 1997; Zak and Knack, 2001), trade (Guiso et al., 2004), well- functioning institutions (Knack, 2002), low corruption and crime (Uslaner, 2002; Buonanno et al., 2009) and well functioning financial markets (Guiso et al., 2004a). While this literature demonstrates large and long-lived within and across country differences in values, social and cultural norms rather less is known about the origins of these differences. -

Viaggio in Basilicata (Lucania) Dal 1°Al 12 Febbraio 2021

Viaggio in Basilicata (Lucania) Dal 1°al 12 febbraio 2021 A febbraio usciamo con una nuova proposta di eccezionale valore: la Basilicata. Scopriamo il suo cuore elegantemente rurale, scopriamo siti famosi in tutto il mondo come il parco archeologico di Metaponto oppure il cuore della cultura Arberesh a San Costantino Albanese. Ci perderemo tra i vicoli di Satriano di Lucania e Sant'Angelo Le Fratte ammirando i loro meravigliosi Murales. E poi che dire della città fantasma di Craco e della misticità della Cattedrale "L'incompiuta" di Venosa. Tanti altri angoli di Basilicata ci colpiranno e faranno in modo che ci restino nella memoria a lungo. Prima di arrivare in Basilicata abbiamo però inserito alcune meraviglie di Puglia come Trani, Castel del Monte, Bari Vecchia, Polignano a Mare, Altamura e Gravina di Puglia. 1° giorno: 01 febbraio 2021 Trani Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta camper di Trani, nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 2° giorno: 02 febbraio 2021 Trani – Castel del Monte – Bari km 91 Mattinata dedicata alla visita della stupenda cattedrale, la più alta espressione dello stile romanico pugliese, inserita in uno splendido scenario affacciata direttamente sul mare. Al termine della visita ci spostiamo, con i camper, a Castel del Monte per la visita guidata al castello medievale, uno dei luoghi-simbolo della Puglia. È un antichissimo edificio del XIII secolo costruito dall’Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia. Proseguiamo poi per Bari. Arrivo e sistemazione di mezzi all’area camper e pernottamento. 3° giorno: 03 febbraio 2021 Bari – Polignano a Mare km 40 Dedichiamo la mattina alla visita guidata (con transfer a/r in navetta) di Bari Vecchia e delle sue chicche come la Basilica di San Nicola e la Piazza Mercantile. -

Direzione Sanitaria

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di Potenza SERVIZIODIPARTIMENTO SANITARIO DI PREVENZIONEREGIONALE DI COLLETTIVA BASILICATA DELLA SALUTE UMANA – Ambito Territoriale ex ASL 1 Azienda Sanitaria Locale di PotenzaVenosa – U. O. Igiene e Sanità Pubblica – Via Della Fisica, 18 A/B - 85100 POTENZA tel. 0971/425227 fax 0971/425222 + : PRONTA REPERIBILITA’ DEL PERSONALE MEDICO E TECNICI DELLA PREVENZIONE MAGGIO 2020 AREA 1 MEDICI AREA 2 MEDICI TECN. DELLA PREVENZIONE 1 Venerdì PERNA Nicola PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 2 Sabato PERNA Nicola PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 3 Domenica PERNA Nicola PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 4 Lunedì LAMBERTI Marcello PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 5 Martedì LAMBERTI Marcello PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 6 Mercoledì VERNOTICO Pasquale PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 7 Giovedì VERNOTICO Pasquale PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 8 Venerdì VERNOTICO Pasquale PEPICE Giuseppe SPINIELLO Carmelo 9 Sabato VERNOTICO Pasquale PINTO Vito SPINIELLO Carmelo 10 Domenica VERNOTICO Pasquale PINTO Vito SPINIELLO Carmelo 11 Lunedì LAMBERTI Marcello PINTO Vito RAGO Silvana 12 Martedì LAMBERTI Marcello PINTO Vito RAGO Silvana 13 Mercoledì PERNA Nicola PINTO Vito RAGO Silvana 14 Giovedì PERNA Nicola PINTO Vito RAGO Silvana 15 Venerdì PERNA Nicola PINTO Vito RAGO Silvana 16 Sabato PERNA Nicola PINTO Vito RAGO Silvana 17 Domenica PERNA Nicola PINTO Vito RAGO Silvana 18 Lunedì LAMBERTI Marcello PEPICE Giuseppe RAGO Silvana 19 Martedì LAMBERTI Marcello PEPICE Giuseppe RAGO Silvana -

Aggiornamento Graduatoria

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA GIRIGENZIALE 76AG n.557 DEL 05/10/2013 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETTERA C DELLA OPCM 4007/2012 E OCDPC n.25/2013 - (24/07/2014) Contributo Istanze Pos Richiedente Cofice fiscale Indirizzo Comune Punti Intervento Max Finanziabili Ammissibile 1 GESUALDI FILIPPO GSLFPP45L26D876J VIA SAN ROCCO GALLICCHIO 3.283,500 Rafforzamento locale € 6.500,00 € 6.500,00 2 Salvatore Teresa SLVTRS47D44L181D Borgo San Donato TITO 3.218,402 Rafforzamento locale € 13.000,00 € 13.000,00 3 DONATO ROSINA DNTRSN36H46C619I VIA G. DI GIURA, 85 CHIAROMONTE 3.134,094 Rafforzamento locale € 8.046,00 € 8.046,00 4 BONADIE ANNA BNDNNA73S59L738F VIA TARTAGLIA, 19 LAVELLO 2.898,600 Rafforzamento locale € 8.000,00 € 8.000,00 5 AMATULLI CAROLINA MTLCLN48L53G037Q VIA MONTEBELLO, 32 OLIVETO LUCANO 2.882,684 Rafforzamento locale € 5.000,00 € 5.000,00 6 Petrone Antonio PTRNTN66A14L326H Via San Martino SATRIANO DI LUCANIA 2.813,647 Miglioramento sismico € 45.000,00 € 45.000,00 7 MAFFEO GIUSEPPINA MFFGPP49D48D876W VIA MADONNA DI VIGGIANO, 13 GALLICCHIO 2.789,902 Rafforzamento locale € 15.300,00 € 15.300,00 8 BIANCULLI ANTONIO BNCNTN55B02H994X VIA MARIO PAGANO, 22 SAN MARTINO D'AGRI 2.736,480 Rafforzamento locale € 5.700,00 € 5.700,00 9 CARMIGNANO ENRICO CRMNRC30L28E976M VIA SAN GIUSEPPE, 3 MARSICO NUOVO 2.684,806 Rafforzamento locale € 8.100,00 € 8.100,00 10 CASALASPRO LUIGI CSLLGU44S02D876R VICO PALADINO GALLICCHIO 2.667,844 Rafforzamento locale € 4.000,00 € 4.000,00 11 PIZZILLI SERGIO MARIO ADRIANO PZZSGM53R14G806O C.SO GARIBALDI, 17 POMARICO 2.666,985 Rafforzamento locale € 5.500,00 € 5.500,00 12 MAGGI ANTONIETTA MGGNNT69L71I917R VICO V GARIBALDI, 4 SPINOSO 2.577,781 Rafforzamento locale € 9.000,00 € 9.000,00 13 PASCARELLI PIETRO PSCPRN21D26H994I VIA FELICE ORSINI,5 SAN MARTINO D'AGRI 2.529,395 Rafforzamento locale € 7.400,00 € 7.400,00 14 FERRARA PIETRO GIUSEPPE FRRPRG62H29D766J VIA M. -

Lista Località Disagiate - Ed

LISTA LOCALITÀ DISAGIATE Lo standard di consegna di Poste Delivery Express e Poste Delivery Box Express è maggiorato di un giorno per le spedizioni da/per le seguenti località: Regione Abruzzo Provincia L’Aquila ACCIANO COLLEBRINCIONI POGGETELLO SANTI AREMOGNA COLLELONGO POGGETELLO DI TAGLIACOZZO SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI SANTE ATELETA COLLI DI MONTEBOVE POGGIO CANCELLI MARIE BALSORANO FAGNANO ALTO POGGIO CINOLFO SANTO STEFANO DI SESSANIO BARISCIANO FONTECCHIO POGGIO FILIPPO SCANZANO BEFFI GAGLIANO ATERNO POGGIO PICENZE SCONTRONE BUGNARA GALLO PREZZA SECINARO CALASCIO GALLO DI TAGLIACOZZO RENDINARA SORBO CAMPO DI GIOVE GORIANO SICOLI RIDOTTI SORBO DI TAGLIACOZZO CAMPOTOSTO GORIANO VALLI RIDOTTI DI BALSORANO TIONE DEGLI ABRUZZI CANSANO LUCOLI ROCCA DI CAMBIO TORNIMPARTE CAPESTRANO MASCIONI ROCCA PIA TREMONTI CAPPADOCIA META ROCCACERRO TUFO DI CARSOLI CARAPELLE CALVISIO MOLINA ATERNO ROCCAPRETURO VERRECCHIE CASTEL DEL MONTE MORINO ROCCAVIVI VILLA SAN SEBASTIANO VILLA SANTA LUCIA DEGLI CASTEL DI IERI OFENA ROSCIOLO ABRUZZI CASTELLAFIUME ORTOLANO ROSCIOLO DEI MARSI VILLA SANT’ANGELO CASTELVECCHIO CALVISIO PACENTRO SAN BENEDETTO IN PERILLIS VILLAVALLELONGA CASTELVECCHIO SUBEQUO PERO DEI SANTI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI VILLE DI FANO Lista Località Disagiate - Ed. -

Allegato 4 Dati Sui Consumi Delle Amministrazioni TABELLE DI SINTESI (Presenti Su Disciplinare) - AGGIORNATA OTT

GARA PER LA FORNITURA DI GAS AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA (“SEL GAS7”) Allegato 4 _Dati sui consumi delle Amministrazioni TABELLE DI SINTESI (presenti su disciplinare) - AGGIORNATA OTT. 2017 - SETT. 2018 Tabella 1. Stima del costo unitario (valori in €cent/smc) Az. SANIT. Altri Enti Valore Medio Componente energia 33,00 33,00 33,00 Servizi di rete 12,00 12,00 12,00 Accise fiscali 2,00 18,00 11,38 COSTO UNITARIO [€cent/smc] 47,00 63,00 56,38 Tabella 2. Composizione fornitura. Gia in convenzione non in convenzione Totale Costo Unitario Totale annuo [smc annuo] [smc annuo] [smc annuo] [€cent/smc] [€] AZ. SANIT. 9.810.280 9.810.280 47,00 € 4.610.831,68 REGIONE/PROV. 3.479.985 3.479.985 63,00 € 2.192.390,83 COMUNI 3.615.522 5.040.931 8.656.453 63,00 € 5.453.565,27 ALTRI ENTI 1.465.903 281.318 1.747.221 63,00 € 1.100.749,39 Totale [smc annuo] 18.371.691 5.322.249 23.693.940 56,38 € 13.357.537,17 Tabella 3: Determinazione valore della fornitura. Componente energia [€cent/smc] 33,00 Servizi di rete, dispacciam., Accise fiscali 23,38 COSTO UNITARIO [€cent/smc] 56,38 Volumi totali arrotondati 12 mesi [smc] 23.700.000 Volumi totali comprensivi della possibile proroga di sei 35.550.000 mesi[smc] Valore gara comprensivo proroga [€] 20.043.000,00 Tabella 4:Basi d'asta e valore dei Pesi αi. PdR < 200.000 smc α1: 50,00% 7,00 PdR > 200.000 smc α2: 50,00% 7,00 Pagina 2 di 25 SEL GAS7 Elenco Amministrazioni già in Convenzione RAGIONE SOCIALE Tipologia Ente Indirizzo Città Prov Cap Consumi annui Già in fornitura Tipologia Dati numero utenze A.L.S.I.A ALTRI ENTI Via Carlo Levi 6/I Matera MT 75100 30.000 SI Consumi Anno Termico 2017-2018 1 A.R.P.A.B. -

The Venice Carnival • Cuneo Stone • Antonio Meucci • America, the Musical • Cremona Salami • Gothic Underground

#53 • February 8th, 2015 IN THIS NUMBER: THE VENICE CARNIVAL • CUNEO STONE • ANTONIO MEUCCI • AMERICA, THE MUSICAL • CREMONA SALAMI • GOTHIC UNDERGROUND... & MUCH MORE INTERVIEW WITH Gianluca DE Novi from Basilicata to Harvard # 53 • FEBRUARy 8TH, 2015 Editorial staff We the Italians is a web portal where everybody Umberto Mucci can promote, be informed and keep in touch with anything regarding Italy happening in the US. It is Giovanni Vagnone also the one and only complete archive of every Alessandra Bitetti noncommercial website regarding Italy in the USA, Manuela Bianchi geographically and thematically tagged. Enrico De Iulis Jennifer Gentile Martin We also have our online magazine, which every 15 William Liani days describes some aspects of Italy the beautiful and some of our excellences. Paola Lovisetti Scamihorn We have several columns: all for free, in English, in Simone Callisto Manca your computer or tablet or smartphone, or printed Francesca Papasergi to be read and shared whenever and wherever you Giovanni Verde want. Anna Stein Ready? Go! Plus, articles written by: www.expo2015.org www.borghitalia.it www.buonenotizie.it www.folclore.it www.italia.it www.livingadamis.com MIPAAF © # 53 • February 8th, 2015 UNIONCAMERE ... and many more. SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER http://wetheitalians.com/index.php/newsletter CONTACT US [email protected] 2 | WE THE ITALIANS www.wetheitalians.com # 53 • febrUARy 8TH, 2015 INDEX EDITORIAL #53: ITALIAN LITTLE ITALIES: What’s up with WTI Tagliacozzo, The ancient capital of Marsica By Umberto Mucci By I borghi più belli d’Italia pages 4 pages 36-37 THE INTERVIEW: ITALIAN ART: Gianluca De Novi Gothic underground By Umberto Mucci By Enrico De Iulis pages 5-10 pages 38-40 ITALIAN TRADITIONS: GREAT ITALIANS OF THE PAST: The Venice Carnival Antonio Meucci By folclore.it By Giovanni Verde pages 11-13 pages 41-42 ITALIAN CULTURE AND HISTORY: ITALIAN SPORT: House Museums and Historic Homes Tennis, Ferrari and .. -

WERESILIENT the PATH TOWARDS INCLUSIVE RESILIENCE The

UNISDR ROLE MODEL FOR INCLUSIVE RESILIENCE AND TERRITORIAL SAFETY 2015 #WERESILIENT COMMUNITY CHAMPION “KNOWLEDGE FOR LIFE” - IDDR2015 THE PATH TOWARDS INCLUSIVE RESILIENCE EU COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND The Province of Potenza experience ENERGY COORDINATOR 2016 CITY ALLIANCE BEST PRACTICE “BEYOND SDG11” 2018 K-SAFETY EXPO 2018 Experience Sharing Forum: Making Cities Sustainable and Resilient in Korea Incheon, 16th November 2018 Alessandro Attolico Executive Director, Territorial and Environment Services, Province of Potenza, Italy UNISDR Advocate & SFDRR Local Focal Point, UNISDR “Making Cities Resilient” Campaign [email protected] Area of interest REGION: Basilicata (580.000 inh) 2 Provinces: Potenza and Matera PROVINCE OF POTENZA: - AREA: 6.500 sqkm - POPULATION: 378.000 inh - POP. DENSITY: 60 inh/sqkm - MUNICIPALITIES: 100 - CAPITAL CITY: Potenza (67.000 inh) Alessandro Attolico, Province of Potenza, Italy Experience Sharing Forum: Making Cities Sustainable and Resilient in Korea Incheon, November 16th, 2018 • Area of interest Population (2013) Population 60.000 20.000 30.000 40.000 45.000 50.000 65.000 70.000 25.000 35.000 55.000 10.000 15.000 5.000 0 Potenza Melfi Lavello Rionero in Vulture Lauria Venosa distribution Avigliano Tito Senise Pignola Sant'Arcangelo Picerno Genzano di Lagonegro Muro Lucano Marsicovetere Bella Maratea Palazzo San Latronico Rapolla Marsico Nuovo Francavilla in Sinni Pietragalla Moliterno Brienza Atella Oppido Lucano Ruoti Rotonda Paterno Tolve San Fele Tramutola Viggianello -

Wildlife Agriculture Interactions, Spatial Analysis and Trade-Off Between Environmental Sustainability and Risk of Economic Damage

Wildlife Agriculture Interactions, Spatial Analysis and Trade-Off Between Environmental Sustainability and Risk of Economic Damage Mario Cozzi, Severino Romano, Mauro Viccaro, Carmelina Prete, and Giovanni Persiani Abstract Over the last few years, wildlife damages to the agricultural sector have shown an increasing trend at the global scale. Fragile rural areas are more likely to suffer because marginal lands, which have little potential for profit, are being increasingly abandoned. Moreover, public administrations have difficulties to meet the growing requests for crop damage compensations. There is therefore a need to identify appropriate measures to control this growing trend. The specific aim of this research is to understand this phenomenon and define specific and effective action tools. In particular, the proposed research involves different steps that start from the historic analysis of damages and result in the mapping of risk levels using different tests (ANOVA, PCA and spatial correlation) and spatial models (MCE-OWA). The subsequent possibility to cluster risk results ensures greater effectiveness of public actions. The results obtained and the statistical consistency of applied parameters ensure the strength of the analysis and of cost- effectiveness parameters. 1 Introduction Dealing with problems related to the damages caused by wildlife to the agricultural sector involves environmental and socioeconomic sustainability issues associated with the management of natural resources. If, on one hand, farmers are suffering due to the damages caused to crops, on the other, hunters push towards the growth of wild fauna populations for having greater hunting opportunities. This has led to conflicting interests in many European (Wenum et al. 2003; Calenge et al. -

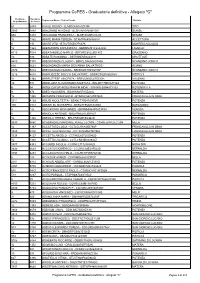

Programma Copes - Graduatoria Definitiva - Allegato "C"

Programma CoPES - Graduatoria definitiva - Allegato "C" Posizione Posizione Cognome e Nome - Codice Fiscale Comune in graduatoria in elenco 61 2839 AAJALI SOUAD - JLASDO65A61Z330F TITO 2080 4893 ABALSAMO ANTONIO - BLSNTN45P28I610W SENISE 694 3478 ABALSAMO FRANCESCA - BLSFNC69R51I610I SENISE 12 1362 ABATE MARIA TERESA - BTAMTR64S49A017I ACCETTURA 8 191 ABATE VITO - BTAVTI56B17F637K MONTESCAGLIOSO 12 1363 ABBAMONTE ANNUNZIATA - BBMNNZ41C65A743J LAVELLO 4119 7014 ABBATANGELO MARCO - BBTMRC60L25E147S GRASSANO 10 530 ABBATE ROSANNA - BBTRNN76B52L418I GROTTOLE 4480 7378 ABBONDANZA CLAUDIO - BBNCLD86A04G786H SCANZANO JONICO 899 3693 ABBONDANZA MARIA GIOVANNA SALVATRICE - ALIANO 2976 5814 ABBONDANZA NUNZIA - BBNNNZ81H49G786F SCANZANO JONICO 1216 4014 ABBRUZZESE ROCCO SALVATORE - BBRRCS82P06B936Y PISTICCI 12 1364 ABBRUZZESE VINCENZA - BBRVCN50C47D513H VALSINNI 10 531 ABDELAZIZ ALI MOHAMED MOSTAFA - BDLMTF79R03Z336Z POTENZA 6 54 ABDULGAFUR ABDULRAHEM NIDAL - BDLNDL60M48Z225J ROTONDELLA 9 474 ABEDI HOUSSEIN - BDAHSN45R15Z224J MATERA 12 1365 ABITANTE FRANCESCO - BTNFNC54C27D766S FRANCAVILLA IN SINNI 1311 4109 ABIUSI NICOLTETTA - BSANLT77B47G975R POTENZA 135 2913 ABKARI EL MUSTAPHA - BKRLST56A01Z330M BARAGIANO 8 192 ABOUKRAIMI MOHAMMED - BKRMMM64P08Z330H VENOSA 4 7 ABRIOLA ANTONIO - BRLNTN62A13G942T POTENZA 12 1366 ABRIOLA TERESA - BRLTRS50B55G942D POTENZA 3039 5886 ACASANDREI MARDARE AUREL FLORIN - CSNRFL68P24Z129N MELFI 12 1367 ACCATTATO LUCIA - CCTLCU58A49D766P FRANCAVILLA IN SINNI 1540 4346 ACCATTATO SANTINA - CCTSTN60M49D766J FRANCAVILLA IN SINNI -

Ministero Della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio Di Statistica

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Basilicata – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Basilicata, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative: - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Basilicata al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: ALTO BRADANO: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico -

TERRITORIALITA' DIFESA UFFICIO Allegato

Macroaree per il rispetto della territorialità nella designazione dei difensori di ufficio reperibili GRUPPO UNO – ZONA CENTRALE Paesi Giudici di Pace Acerenza ACERENZA Albano di Lucania AVIGLIANO Avigliano BELLA Balvano POTENZA Baragiano VIETRI DI POTENZA Bella 5 Brindisi Montagna Campomaggiore Cancellara Castelmezzano Filiano Genzano di Lucania Muro Lucano Oppido Lucano Picerno Pietragalla Pietrapertosa Pignola Potenza Ruoti San Chirico Nuovo Sant'Angelo le Fratte Satriano di Lucania Savoia di Lucania Tito Tolve Trivigno Vaglio Basilicata Vietri di Potenza 29 Macroaree per il rispetto della territorialità nella designazione dei difensori di ufficio reperibili GRUPPO DUE – ZONA NORD Paesi Giudici di Pace Atella MELFI Banzi PESCOPAGANO Barile VENOSA Castelgrande 3 Forenza Ginestra Lavello Maschito Melfi Montemilone Palazzo San Gervasio Pescopagano Rapolla Rapone Rionero in Vulture Ripacandida Ruvo del Monte San Fele Venosa 19 Macroaree per il rispetto della territorialità nella designazione dei difensori di ufficio reperibili GRUPPO TRE – ZONA SUD Paesi Giudici di Pace Abriola Giudice di Pace di CALVELLO Anzi Giudice di Pace di MARSICO NUOVO Armento Giudice di Pace di VIGGIANO Brienza 3 Calvello Corleto Perticara Grumento Nova Guardia Perticara Laurenzana Marsico Nuovo Marsicovetere Montemurro Paterno Sasso di Castalda Tramutola Viggiano 16 A partire dal prossimo trimestre ognuno di voi potrà decidere di essere disponibile in una o più delle macroaree di cui sopra. I difensori di ufficio potranno consultare, tramite la piattaforma RICONOSCO, già utilizzata per la formazione, dal menù a sinistra alla sezione DIFESE, il registro delle proprie date di nomina: inoltre, cliccando sul pulsante "Mostra i colleghi di turno" sarà possibile visualizzare le reperibilità dei Colleghi in turno, in modo da agevolare le operazioni di sostituzione.