Zürcher Denkmalpflege, 4. Bericht, 1964-1965

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elsauerzytig

ElsauerZytig ElsauerZytig Ausgabe 174, Mai 2010: 4 Aktuell Wir vergleichen Elsau mit Rickenbach 21 Gemeinde Was macht die Sozialbehörde? 23 Schule Personelle Veränderungen 32 Senioren Jahresrückblick der Spitex 40 Natur Der Wald birgt auch Gefahren 48 Vereine Glänzende Stimmung am Jubiläumsabend 60 Gewerbe Autofahren will gelernt sein 67 Vermischtes Littering in Elsau Buch174.indb 1 19.05.10 09:19 Buch174.indb 2 19.05.10 09:19 Ausgabe 174 / Mai 2010 Elsauer Zytig Infoblatt für Elsau, Räterschen, Schottikon, Rümikon, Schnasberg, Tolhusen, Fulau und Ricketwil 3 Inhalt Liebe Leser Der erste Teil der Wahlen ist vorbei, das 4 Aktuell 14 Gemeinde 23 Schule 27 Kirche Ergebnis barg keine Überraschungen. Für die beiden Schulpflegen konnten 30 Senioren und Soziales 36 Natur 39 Kulturelles ebenfalls die fehlenden zwei Kandidaten gefunden werden, die sich Ihnen auf der 40 Vereine 56 Jugend 59 Gewerbe 65 Vermischtes Seite 10 vorstellen. Werden diese Kan- didaten gewählt, wovon auszugehen ist, können die Behörden ihre Arbeit in geordneten Bahnen weiterführen, seien wir dankbar! Zur aktuellen EZ: Das Redaktionsteam Titelbild: Ein Blick durch die Reben auf Rickenbach wollte für einmal einen Blick über die und Sulz Ortsgrenzen werfen. Nach angeregten Diskussio nen einigten wir uns auf die Gemeinde Rickenbach, die strukturell Elsau nicht unähnlich ist. Welche Vo- raussetzungen die beiden Gemeinden hatten, wie sie sich entwickelten und wo Rickenbach der Schuh heute drückt, war interessant zu erfahren. Die Be- reiche Schule und Wohnen im Alter in- teressierten uns im Speziellen. Lassen Sie sich über unterschiedliche Ansätze, ähnliche und doch ganz unterschied- liche Lösungen informieren. Wir wünschen Ihnen nach dem mehr- heitlich verregneten Mai einen schönen Frühsommer! Thomas Lüthi Herausgeber Abonnemente Druck Vereinskommission Elsau Für Einwohner von Elsau: Fr. -

Abendunterhaltung 26

Abendunterhaltung 26. Januar 2019 Männerchor Wiesendangen Tombola - Spenden und Inserenten Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Inserenten, welche die Abendunterhaltung mit ihrem Beitrag unterstützt haben. Firma Name Vorname Ort VOLG Laden, Wiesendangen Ackeret Irene Wiesendangen Aeschbacher Max Wiesendangen Aeschlimann Urs + Manuela Wiesendangen Ammann Paul + Verena Wiesendangen Angele Hans + Maria Neunkirch SH Gärtnerei Bachmann Bachmann Beat + Silvia Wiesendangen Grüzenfeld-Garage AG Baumann Ruth Winterthur Blattmann Willy Wiesendangen SONBLU AG Blumer Bianca Rickenbach Bolli Ernst Wiesendangen Zürich Versicherungen Bräm Erwin Wiesendangen Broccon Richard Winterthur Brunner Willy Wiesendangen Bühler Myrtha Wiesendangen Chollet Helene Wiesendangen Chollet René Wiesendangen Dalzotto-Keller Marlise Wiesendangen D'Angelo Paolo Pfyn Fleischhandel Danko Danko Nathalie Aadorf Enzler Christian Attikon Erne Bedachungs AG Erne Robert Wiesendangen Optik Christa Ziroli Estermann Yvonne Wiesendangen Fäh Hermann Wiesendangen E. Feldmann AG Feldmann Ewald Winterthur Gürtelfabrik Frei & Co. Frei Marcel Nussbaumen Landi Eulachtal, Laden Wiesendangen Frischknecht Simone Wiesendangen Automoto Gehrig AG Gehrig Claude Wiesendangen Grolimund Gartenbau AG Geiger Andy Erlen Gubler Gartenbau Gubler André Wiesendangen Gubler Willy Wiesendangen Gysi Hansjörg Wiesendangen Pizzeria Don Camillo Härri Nadine Winterthur Härri Rolf Wiesendangen Hauser Hanni Wiesendangen Würmli Catering AG Havers Julia Gundetswil Blumengeschäft Magnolia Herzog Regula -

Zur Waldgeschichte Im Unteren Zürichseegebiet Während Des

Bauhinia 6/1 (1977) 61—81 Zur Waldgeschichte im unteren Zürichseegebiet während des Neolithikums und der Bronzezeit Ergebnisse pollenanalytischer Untersuchungen Von Annekäthi Heitz-Weniger, Basel Manuskript eingegangen am 25. 3. 1977 1. Einleitung Im Rahmen eines vom Büro für Archäologie der Stadt Zürich unter der Lei tung von Dr. U. R u o f f *) unternommenen Projektes wurden an neolithischen und spätbronzezeitlichen Siedlungsplätzen im untersten Zürichsee pollenanalyti sche Untersuchungen durchgeführt. Im vorliegenden Beitrag, der Bestandteil die ser, als Dissertation am Botanischen Institut Basel unter der Leitung von Prof. Dr. H. Zoller *) durchgeführten Arbeit ist (Heitz-Weniger 1976, in Vor her.), soll nur ein Themenkreis behandelt werden: Die Waldvegetation, wie sie zur Zeit der prähistorischen Besiedlung am unteren Zürichsee bestand. Gerade auch für zahlreiche siedlungsgeschichtliche Probleme ist es wichtig, in welchen Wald gesellschaften die. Siedler ihre Nahrung und ihre Rohmaterialien beschaffen muss ten. Aufgrund der -vorliegenden palynologischen Untersuchungen und einiger pflanzensoziologischer und ökologischer Überlegungen ist es möglich, die damali gen Wälder zu beschreiben. Die Ergebnisse bezüglich der Krautvegetation des Ufers und bezüglich der Veränderung der Vegetation durch die Siedler, wie auch die Diskussion der speziellen Ufersiedlungsprobleme, die Begründung der Zeitstel lung der Diagramme und die Erläuterung der Methode bleibt andern Publikatio nen Vorbehalten (Heitz-Weniger 1976, Heitz-Weniger, in Vor her.). 2. Voraussetzungen 2.1 Vereinfachtes Durchschnitts-Pollendiagramm Die Grundlage für die in Kap. 3 versuchte Beschreibung .der Waldvegetation in prähistorischer Zeit am unteren Zürichsee liefern die Pollendiagramme des Hauptteils der genannten Arbeit (Heitz-Weniger, in Vorher.). Es sind *) Herrn Prof. Zoller und Herrn Dr. Ruoff sei an dieser Stelle herzlich gedankt. -

Zurich-Alpenquai: a Multidisciplinary Approach to the Chronological Development of a Late Bronze Age Lakeside Settlement in the Northern Circum-Alpine Region

Journal of Wetland Archaeology 12, 2012, 58–85 Zurich-Alpenquai: a multidisciplinary approach to the chronological development of a Late Bronze Age lakeside settlement in the northern Circum-Alpine Region Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Abstract The Alpenquai lake-dwelling is located on Lake Zurich, and can be considered as one of the rare Late Bronze Age lake-dwellings with a pronounced organic-rich cultural layer in the northern Circum-Alpine region. Within a larger research project, investigating the final abandonment of the lakeshores in the Circum-Alpine area at the end of the Late Bronze Age, this settlement has been investigated using a multidisciplinary research design. Combining micromorphology, archaeobotany, palynology, archaeozoology and material culture studies, the formation of the site is reconstructed, and the reasons for its final abandonment are sought. A highly dynamic lake system that caused a lake water level rise before 900 BC, a regression in the second half of the 9th century BC, and a later transgression, could be detected. The settlement appears to have been established during the lake regression, and abandoned during the transgression, proving a high degree of environmental adaptation by its inhabitants. Keywords: lake-dwellings, Switzerland, Bronze Age, multidisciplinary approach, site formation, abandonment Authors’ addresses: Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Institute of Prehistory and Archaeological Science (IPAS), University of Basel, Spalenring 145, 4055, Basel, Switzerland. Email: [email protected] Zurich-Alpenquai 59 Introduction The 3500-year long lake-dwelling tradition of the Circum-Alpine lakes cannot be seen as a continuous event. -

Tarifzonen | Fare Zones

Tarifzonen | Fare zones ▲ Feuerthalen ▲ Flurlingen 116 Schloss Laufen a. Rh. Dachsen Wildensbuch ▲ ▲ ▲ Benken ZH Rheinau Trüllikon Stammheim Marthalen Truttikon Oerlingen Ossingen 162 Oberstamm- ▲ ▲ 115 161 heim Wil ZH Oberneunforn Rafz Kleinandelfingen Hüntwangen 114 Andelfingen Rüdlingen Adlikon Wasterkingen Hüntwangen- Wil 124 160 Flaach Thalheim- Kaiserstuhl AG 113 Buchberg Altikon Altikon Ellikon Henggart an der Thur Zweidlen Weiach Eglisau Buch Dinhard Teufen am Irchel 163 ▲ Hettlingen Glattfelden Seuzach 118 Windlach Rickenbach-Attikon Freienstein Neftenbach f Stadel Reutlingen Gundetswil bei Niederglatt Bülach Rorbas n Dättlikon Wallrüti Hagenbuch n Bachs Oberwinterthur Wiesendangen Embrach-Rorbas Pfungen höfflisdorf- Höri Hegi Elgg NiederweningeNiederweningenSc Dor Grüze ▲ Oberweninge 112 Wülflingen ▲ 123 Winterthur Räterschen Steinmaur Schottikon Niederglatt Töss Schleinikon Oberembrach Seen Elgg Dielsdorf 164 117 Regensberg Niederhasli Brütten 120* Schlatt bei Winterthur 121 Oberwil Sennhof-Kyburg Boppelsen Zürich Buchs- Flughafen Kloten Oberglatt Kollbrunn Strandbad ▲ Dällikon Nürensdorf Kyburg Bichelsee Otelfingen Rämismühle- ▲ Rümlang Kemptthal Zell Hüttikon Turbenthal Otelfingen 111 Balsberg Rikon Neubrunn Golfpark Lindau Glattbrugg Weisslingen Regensdorf- Bassersdorf Oetwil Watt Affoltern Opfikon 170 171 a. d. Limmat Dietlikon 122 ▲ Sitzberg Seebach Wallisellen Wildberg Spreitenbach ▲ Geroldswil Effretikon Shopping Center Wila Oberengstringen Illnau Dietikon 110* Oerlikon 121 184 Schlieren Altstetten Volketswil 135 Stelzenacker -

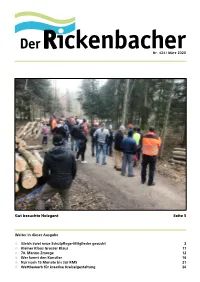

Weiter in Dieser Ausgabe Gleich Zwei Neue

Nr. 424 / März 2020 Gut besuchte Holzgant Seite 5 Weiter in dieser Ausgabe l Gleich zwei neue Schulpflege-Mitglieder gesucht 2 l Kleiner Klaus Grosser Klaus 11 l 70. Manne-Zmorge 12 l Wer kennt den Künstler 16 l Nur noch 15 Monate bis zur RMS 21 l Wettbewerb für kreative Kreiselgestaltung 26 behördlich Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Ersatzwahl Mitglieder Primarschulpflege wurde deshalb ein Ausgabenkredit im Umfang von Für die aus der Primarschulpflege Rickenbach zurück- CHF 53 000 zulasten der Investitionsrechnung 2020 tretenden Mitglieder (Claudia Eggmann und Tanja genehmigt. Habersaat) sind entsprechende Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 Einbürgerung zu wählen. Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27. Januar wurde die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde hat. Annette Hornung, geb. 1979, von Deutschland unter Zu beachten sind § 23 des Gesetzes über die politi- Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und schen Rechte sowie die Bestimmungen in der Gemein- der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung in das deordnung zur Wohnsitzpflicht. Die Urnenwahl findet Bürgerrecht der Gemeinde Rickenbach aufgenom- am 17. Mai statt. In Anwendung von Art. 7 der Ge- men. meindeordnung werden leere Wahlzettel verwendet. Baubewilligungen Personal Unter Bedingungen und Auflagen wurden während Im Zusammenhang mit einer Weiterbildung wird Katja der Berichtszeit folgende Baubewilligungen im or- Wegmann, Leiterin Steueramt, ihr Arbeitspensum ab dentlichen Verfahren erteilt: Sommer 2020 bis Sommer 2022 von bisher 100 auf 60 • Politische Gemeinde Rickenbach, Pflästerung der Prozent reduzieren. Die dadurch entstehende Vakanz Einfahrt mit Betonsickersteinen, Neugutstrasse, konnte bereits durch eine befristete Teilzeit-Anstellung 8545 Rickenbach von Julia Moos als Verwaltungsangestellte besetzt • Isch Patrik und Sina, Gartengestaltung mit Swim- werden. -

Clinical Microbiology and Immunology

4th International Conference on Clinical Microbiology and Immunology October 13-14, 2021 Zurich, Switzerland Hosting Organization: Pulsus Group 35 Ruddlesway, Windsor, Berkshire, SL4 5SF, United Kingdom Tel: +44-203-769-1778 [email protected] Invitation It is an immense delight to extend our warm welcome to the event “4th International Conference on Clinical Microbiology and Immunology”, which includes Keynote Address, Oral Lectures, Poster Presentations, Exhibitions, Workshops, Young Research Forum and more on October 13-14, 2021 in Zurich, Switzerland. The conference is organised around the topic “Recent Researches and advancements in Clinical Microbiology and Immunology”. Clinical Microbiology 2021 shares an insight into recent findings and cutting-edge innovations by improving and expanding the recent researches in clinical trials. The key aim of Clinical Microbiology 2021 is to put together a multi-disciplinary community of experts and experts from around the world to discuss and share break-through ideas on Clinical Microbiology and Immunology. It promotes top-level analysis and to globalise the quality research in general, while making discussions, presentations more globally competitive and attracting emphasis on the recent excellent accomplishments in the field of Microbiology, and future developments and needs. Microbiology Conference 2021 featured a slew of world-class speakers who shared their expertise and confabulated on a variety of cutting-edge topics in the field of microbiology. The experts who promoted -

Teilnehmerliste Pro Verein

Landstädtli-Schüüsse 2018 Schützengesellschaft Elgg Aadorf, Vereinigte Schützen Gehring Alfred Brühlwiesenstr. 15b 9545 Wängi Vereinsabrechnung VereinsWK 3.8 copyright by Indoor Swiss Shooting AG, 9200 Gossau www.IndoorSwiss.ch Landstädtli-Schüüsse 2018 Schützengesellschaft Elgg Einzelresultate Sportgerät Resultat Auszeichnung Auszahlung 200070, Baumann Peter, Müllheim-Dorf, 1944, SV Landstädtli-Stich 90 80 Kranzkarte Auszahlungsstich 90 281 166057, Gehring Alfred, Wängi, 1938, SV Landstädtli-Stich 57-03 78 Auszahlungsstich 57-03 300 166710, Hager Maja, Sirnach, 1985, E Landstädtli-Stich 90 86 Kranzkarte 113339, Häsler Fritz, Weingarten-Kalth, 1940, SV Landstädtli-Stich FW 94 Kranzkarte Auszahlungsstich FW 344 Ja 166096, Heider Kurt, Aadorf, 1947, SV Landstädtli-Stich 57-03 85 Glas Honig Auszahlungsstich 57-03 344 Ja 166108, Hug Karl, Aadorf, 1930, SV Landstädtli-Stich 57-03 84 Glas Honig Auszahlungsstich 57-03 336 Ja 166382, Nägeli Hansjörg, Aadorf, 1955, V Landstädtli-Stich 57-03 87 Kranzkarte Auszahlungsstich 57-03 323 166687, Nützi Christian, Ettenhausen, 1983, E Landstädtli-Stich 57-03 94 Kranzkarte Auszahlungsstich 57-03 375 Ja 250767, Oberer Martin, Aadorf, 1945, SV Landstädtli-Stich 57-03 82 Kranzkarte Auszahlungsstich 57-03 323 166406, Rusch Hans, Aadorf, 1951, V Landstädtli-Stich Std 91 Glas Honig Auszahlungsstich Std 358 Ja 200076, Salzgeber Brigitte, Aadorf, 1973, E Landstädtli-Stich Std 92 Glas Honig Auszahlungsstich Std 338 222125, Schwager Aurel, Guntershausen, 1952, V Landstädtli-Stich 57-03 87 Kranzkarte 296572, Stämpfli -

Verkehr Und Innovation

Verkehr und Innovation Autor(en): Primas, Margarita Objekttyp: Article Zeitschrift: Archäologie der Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia svizzera Band (Jahr): 13 (1990) Heft 2: Kanton Zürich PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-11647 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Verkehr und Innovation Margarita Primas Dynamische Vorgänge wie Verkehr, Handel, Um einen Existenznachweis prähistorischen Technologietransfer oder Krieg werden Handels zu führen, wurden mit in der archäologischen Literatur eher wachsender Akribie zwei methodische selten abgehandelt; es dominieren die Zu- Wege beschritten: die Auswertung von D standsanalysen einzelner Siedlungsphasen, Verbreitungskarten und die Rohstoffanalyse, ganzer Regionen oder Zeitabschnitte. -

Brainfood Baden’S Thermal Springs Are Famed for Having the Highest S-Bahn Route Outside ZVV Fare Network Biberbrugg Mineral Content in Switzerland

The Lake Zurich Region S-Bahn trains, buses and boats Winterthur Aviation up close Thayngen thalen Herblingen l Schaffhausen Feuer and personal. Langwiesen hlatt Sc n Neuhausen Katharinenta Neuhausen Rheinfall St. DiessenhofenhlattingeStein am Rhein Sc Schloss Laufen Etzwilen am Rheinfall linked history www.museum.baden.ch Jestetten (D) Dachsen Stammheim S9 Marthalen Lottstetten (D) Ossingen rf h Rafz S29 ac n Andelfingen z on S8 blen blenz Do serstuhl AG Amden-Weesen Waldshut Ko Ko Rietheim Bad Zurz Rekingen AGMellik Rümikon AGKai Zweidle Hüntwangen Thalheim-Altikon S30 Center for Photography Weinfelden The small village of Amden lies at the end of the glistening, dark- Henggart Dinhard Artistic images and photographs documenting day-to-day life green Walensee lake. Here, outdoor enthusiasts can delight in S41 Eglisau Märstetten captivate visitors from around the world. Developed on an old KYBURG CASTLE S19 Müllheim-Wigoltingen wonderful hours spent surrounded by nature. The alpine world Klingnau -Wil Seuzach industrial site, the center is also home to a cozy bistro and a Glattfelden Hüttlingen-Mettendorf above Amden is a perfect hiking paradise in summer and fall, Hettlingen library. S12 Felben-Wellhausen while in winter, the best way to get down the slopes is on skis. Döttingen Reutlingen s S24 Frauenfeld Büla Swiss Science Center Technorama S33 Winterthur Islikon ch Atzmännig Adventure Park h-Rorba Wallrüti Rickenbach-Attikon With more than 500 experimental stations, there is something Wiesendangen Atzmännig is every family’s dream, featuring a high ropes Embrac S41 Winterthur here for everyone to lever, crank, observe and marvel at. Hands- course, toboggan run, amusement park, and hiking trails n n Oberwinterthur on, please! In the interactive exhibitions about perception, suitable for young and old. -

Fact Sheets Nr

Fahrplanwechsel am 15.12.2013 Änderungen und Angebot im Überblick Gemeinde Schlatt bei Winterthur Es ist so weit: Ab dem 15. Dezember 2013 gilt der neue Fahrplan 2014. Die wichtigsten Änderungen im Fahrplanangebot von PostAuto in Ihrer Region finden Sie nachfolgend aufgeführt. Die neuen Fahrpläne mit den kompletten Änderungen sind ab 11. November 2013 im offiziellen Kursbuch auf www.fahrplanfelder.ch verfügbar. Bei Wünschen und/oder Anregungen steht PostAuto jederzeit zur Verfügung und hilft gerne weiter. PostAuto Schweiz AG, Region Zürich Markus Hegglin, Leiter Linie Nr. Änderung Ganze Region Winterthur Land Div. Die Schwerpunkte in der Region Winterthur Land: PostAuto- • Ausbau und Vereinfachung des Abendangebots: PostAuto führt auf Linien allen Linien ab Winterthur einen stündlichen Abendbetrieb bis ca. 24 Uhr ein. Der langjährig angebotene Abendrundkurs über Hettlingen–Henggart–Flaach–Buch a. I. zurück nach Winterthur stiess an seine Grenzen und wird deshalb durch das neue Konzept ersetzt. Neu verkehren stündlich Kurse nach Neftenbach/Dättlikon (Linie 665 zur Minute .53), nach Neftenbach/Flaach (Linie 670 zur Minute .15) sowie nach Hettlingen/Henggart (Linie 676 zur Minute .45). Weiter wird auch auf der Linie 680 ein stündlicher Abendbetrieb bis Schlatt eingeführt. • Das Angebot der Linie 676 wird zu Spitzenzeiten ausgebaut, es gibt zusätzliche Verbindungen mit Anschluss auf die S11 von/nach Zürich. • In der Stadt Winterthur wird die Haltestellenbedienung vereinfacht. Neu wird auf Stadtgebiet auf die Bedienung der Haltestellen Blumenau (Linien 665, 670) sowie Bachtelstrasse (Linie 676) verzichtet. Dafür darf innerhalb der Stadt an den restlichen von PostAuto bedienten Haltestellen ab sofort ohne Einschränkungen ein- und ausgestiegen werden. Winterthur – Elsau – Schlatt – Elgg/Girenbad 70.680 Zwischen Winterthur und Schlatt gibt es grosse Verbesserungen in der (Schauenberg-Linie) Abendbedienung. -

Herzlich Willkommen Der Maiengarten Ist Von Einem Familiären Charakter Geprägt

WOHNEN UND PFLEGE IM ALTER Herzlich Willkommen Der Maiengarten ist von einem familiären Charakter geprägt. Dank den Fachausbildungen und langjährigen Pflegeerfahrungen, die das Team mit sich bringt, kann eine individuelle Pflege ange- boten werden. Das Haus besteht aus 10 Zimmern und Wohnungen mit bewilligten Pflegebetten. Im und rund ums Haus wartet eine angenehme und anregende Atmosphäre. Eine Vielzahl von Aktivitäten bringen Abwechslung in den Tagesablauf. Pédicure und Coiffeur sind ebenso selbst- verständlich wie das gemeinsame Zusammensein. Die gepflegte Parkanlage mit sonnigen und schattigen Plätzen sowie das Kleintiergehege sind bei BewohnerInnen und bei BesucherInnen gleichermassen beliebt. Als unabhängiges Privatheim steht der Maiengarten für alle offen. Dem ganzen Pflegeteam ist die Wahrung der Privatsphäre jedes Patienten und Bewohners ein wichtiges Anliegen. Maiengarten Gündlikon 21 8543 Bertschikon/ZH Telefon 052 320 61 61 [email protected] WOHNEN UND PFLEGE IM ALTER Wo wir sind Gündlikon liegt nur wenige Kilometer östlich von Winterthur in Richtung Frauenfeld, abseits der Hauptverkehrsachse. Zufahrt zum Maiengarten Mit dem Auto von Zürich: Ab Autobahn Oberwinterthur rechts Richtung Frauenfeld, an der Kreuzung Richtung Attikon rechts nach Bertschikon, dann links Richtung Hagenbuch. Mit dem Auto von St. Gallen: Autobahn Ausfahrt Attikon, links bis Bertschikon, dann links Richtung Hagenbuch. Schaffhausen Andelfingen Kreuzlingen Rickenbach Frauenfeld Hettlingen Islikon Seuzach Gachnang Neftenbach Hagenbuch Ober- winterthur Wiesendangen Gundlikon Wil/St.Gallen Elsau Winterthur Räterschen Aadorf Elgg Kloten Opfikon Kollbrunn Zuerich Maiengarten Gündlikon 21 8543 Bertschikon/ZH Telefon 052 320 61 61 [email protected] WOHNEN UND PFLEGE IM ALTER Die Betreuung Sie dürfen jederzeit auf die Hilfsbereitschaft sowie auf die Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen: in körperlicher, seelischer und geistiger Hinsicht.