Rundfunkhistorisches Gespräch Mit Dieter Stolte (Auszüge)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ANNUAL REPORT 2008 As Closely As Possible with Local Partner Organisations

The Vision: All the people of this world leading their lives autonomously in dignity and justice – free from hunger and poverty. Welthungerhilfe was founded in 1962 as the national com - mittee for the support of the United Nations' Food and Agri - cultural Organisation (FAO). Today, it is one of Germany's biggest non-governmental relief organisations. Non-profit- making, politically independent and non-denominational, the organisation is run by a Supervisory Board of honorary members under the patronage of the President of the Federal Republic of Germany. Its work is funded by private donations and public grants. Welthungerhilfe’s goals I Welthungerhilfe campaigns worldwide for food security, rural development, and the conservation of natural resources. Our work is successful if people improve their quality of life to such an extent that they can take respon - sibility for providing for themselves – helping people to help themselves. I Together with the people of Germany and with partners from the world of politics, economics and the media, Welthunger - hilfe campaigns for a more just form of cooperation with the developing countries – so that we do not merely pay lip- service to the idea of solidarity with the poorest members of the human race. Welthungerhilfe – the start of a positive development I Its personnel stands for courage, passion and competence in fulfilling its mission. Welthungerhilfe’s work I Welthungerhilfe is a ‘one-stop’ source of aid: from rapid disaster relief, to reconstruction, and long-term develop - ment projects. In providing this aid, the organisation works ANNUAL REPORT 2008 as closely as possible with local partner organisations. -

TV TV Sender 20 ARD RTL Comedy Central RTL2 DAS VIERTE SAT.1

TV Anz. Sender TV Sender 20 ARD (national) RTL Comedy Central (01/2009) RTL2 DAS VIERTE (1/2006) SAT.1 DMAX (1/2007) Sixx (01/2012) EuroSport (nur Motive) Sport 1 (ehemals DSF) Kabel Eins Super RTL N24 Tele 5 (1/2007) Nickelodeon (ehemals Nick) VIVA N-TV VOX Pro Sieben ZDF Gesamtergebnis TV Sender 20 Radio Anz. Sender Radio Sender 60 104,6 RTL MDR 1 Sachsen-Anhalt 94,3 rs2 MDR1 Thüringen Antenne Bayern NDR 2 Antenne Brandenburg Oldie 95 Antenne Mecklenburg-Vorpommern Planet Radio Antenne Thüringen R.SH Radio Schleswig-Holstein Bayern 1 Radio Berlin 88,8 Bayern 2 Radio Brocken Bayern 3 Radio Eins Bayern 4 Radio FFN Bayern 5 Radio Hamburg Bayern Funkpaket Radio Nora BB Radio Radio NRW Berliner Rundfunk 91!4 Radio PSR big FM Hot Music Radio Radio SAW Bremen 1 Radio-Kombi Baden Württemberg Bremen 4 RPR 1. Delta Radio Spreeradio Eins Live SR 1 Fritz SR 3 Hit-Radio Antenne Star FM Hit-Radio FFH SWR 1 Baden-Württemberg (01/2011) HITRADIO RTL Sachsen SWR 1 Rheinland-Pfalz HR 1 SWR 3 HR 3 SWR 4 Baden-Württemberg (01/2011) HR 4 SWR 4 Rheinland-Pfalz Inforadio WDR 2 Jump WDR 4 KISS FM YOU FM Landeswelle Thüringen MDR 1 Sachsen Gesamtergebnis Radio Sender 60 Plakat Anz. Städte Städte 9 Berlin Frankfurt Hamburg Hannover Karlsruhe Köln Leipzig München Halle Gesamtergebnis Städte 9 Seite 1 von 19 Presse ZIS Anz. Titel ZIS Anz. Titel Tageszeitungen (TZ) 150 Tageszeitungen (TZ) 150 Regionalzeitung 113 Regionalzeitung 113 BaWü 16 Hamburg 3 Aalener Nachrichten/Schwäbische Zeitung 100111 Hamburger Abendblatt 101659 Badische Neueste Nachrichten 100121 Hamburger -

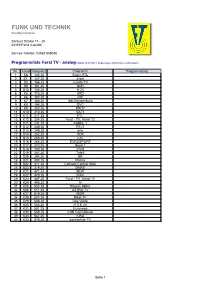

FUNK UND TECHNIK Breitbandnetze

FUNK UND TECHNIK Breitbandnetze Sorauer Straße 17 - 25 03149 Forst (Lausitz) Service-Telefon: 03562 959030 Programmliste Forst TV - analog (Stand: 26.07.2013, Änderungen und Irrtümer vorbehalten) Nr. Kanal Frequenz Programm Programmplatz 1 S6 140,25 Super-RTL 2 S7 147,25 3-sat 3 S8 154,25 Juwelo TV 4 S9 161,25 NDR 5 S10 168,25 N-24 6 K5 175,25 ARD 7 K6 182,25 ZDF 8 K7 189,25 rbb Brandenburg 9 K8 196,25 QVC 10 K9 203,25 PRO7 11 K10 210,25 SAT1 12 K11 217,25 RTL 13 K12 224,25 Forst - TV, Kanal 12 14 S11 231,25 KABEL 1 15 S12 238,25 RTL2 16 S13 245,25 arte 17 S14 252,25 VOX 18 S15 259,25 n-tv 19 S16 266,25 EUROSPORT 20 S17 273,25 Sport 1 21 S18 280,25 VIVA 22 S19 287,25 Tele5 23 S20 294,25 BR 24 S21 303,25 Phönix 25 S22 311,25 Comedy Central /Nick 26 S23 319,25 DMAX 27 K21 471,25 MDR 28 K22 479,25 SIXX 29 K23 487,25 Forst - TV, Kanal 12 30 K24 495,25 hr 31 K25 503,25 Bayern Alpha 32 K26 511,25 ASTRO TV 33 K27 519,25 WDR 34 K28 527,25 Bibel TV 35 K29 535,25 Das Vierte 36 K30 543,25 H.S.E.24 37 K31 551,25 Euronews 38 K32 559,25 CNN International 39 K33 567,25 KIKA 40 K34 575,25 sonnenklar TV Seite 1 Programmliste Forst TV - digital (Stand: 26.07.2013, Änderungen vorbehalten) Nr. -

Reinhard Appel Journalist Im Gespräch Mit Werner Reuß

BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/ alpha/forum/vor0410/20041019.shtml Sendung vom 19.10.2004, 20.15 Uhr Reinhard Appel Journalist im Gespräch mit Werner Reuß Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Alpha-Forum. Unser heutiger Gast gilt als einer der publizistischen Gründerväter dieser Republik, obwohl er sich gern als deren Kind bezeichnet. Er stand und steht für eine politische Kultur des Umgangs miteinander, die auch heute noch so mancher politischen Diskussionsrunde im Fernsehen gut anstünde. Es gibt wohl kaum einen politisch interessierten Zuschauer, der ihn nicht kennt: Unser heutiger Gast ist Reinhard Appel, ehemals Intendant des Deutschlandfunks und später dann von 1976 bis 1988 Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens in Mainz. Ich freue mich, dass er hier ist, ganz herzlich willkommen, Herr Appel. Appel: Vielen Dank für die Einladung. Reuß: "Ich bin kein Revolutionär, sondern ein Evolutionär", haben Sie einmal gesagt. Was genau haben Sie damit gemeint? Appel: Dass ich zur kontinuierlichen Entwicklung Deutschlands in der Nachkriegszeit beitragen wollte, auch aufgrund meiner Erfahrung des Krieges. Denn dieser Krieg war für mich ein prägendes Erlebnis: Ich bin ja in der Weimarer Zeit geboren, dann in der Hitlerzeit aufgewachsen und später noch Soldat geworden. Obwohl ich aus einem katholischen Elternhaus komme, also in Distanz zum Hitlerregime erzogen wurde, wollte ich doch auch für das Vaterland ein guter Hitlerjunge sein. Und dann diese Enttäuschung, in und nach der Gefangenschaft zu erleben, was dieser Staat eigentlich alles angerichtet hatte! Da wollte ich unbedingt dazu beitragen, dass sich das in den nachfolgenden Generationen – ursprünglich wollte ich ja Lehrer werden: das Vermitteln und Übersetzen lag mir also von vornherein – nicht mehr wiederholen kann. -

Favoritenliste 1 Tvprogrammname Provider Satellit Frequenz Polarisation SR 1 !Funspice Globecast 538020 6875 2

Favoritenliste 1 TVProgrammname Provider Satellit Frequenz Polarisation SR 1 !FunSpice GlobeCast 538020 6875 2 . BetaDigital 314010 6875 3 . SKY 418010 6875 4 . SKY 362010 6875 5 . SKY 362010 6875 6 . SKY 394010 6875 7 .Viva L'Italia Channel GlobeCast 538020 6875 8 1-2-3.tv BetaDigital 314010 6875 9 1+1 International GlobeCast 538020 6875 10 2BE 113010 6875 11 3sat HD ZDFvision 514020 6875 12 3sat ZDFvision 338030 6875 13 13th Street SKY 426020 6875 14 13th Street HD SKY 121010 6875 15 Ahl Al Bhait GlobeCast 538020 6875 16 Animax 113010 6875 17 ANIXE HD BetaDigital 498030 6875 18 ANIXE SD BetaDigital 314010 6875 19 ARD-TEST-1 ARD 386020 6875 20 Ariana TV GlobeCast 538020 6875 21 arte ARD 306020 6875 22 arte HD ARD 490030 6875 23 ASTRA Portal BetaDigital 498030 6875 24 AstroTV BetaDigital 378020 6875 25 ATV ATV+ 458030 6875 26 Bayerisches FS Nord ARD 442020 6875 27 Bayerisches FS Süd ARD 442020 6875 28 Beate-Uhse.TV SKY 394010 6875 29 Blue Movie SKY 418010 6875 30 Blue Movie 1 426020 6875 31 Blue Movie 2 426020 6875 32 Blue Movie 3 426020 6875 33 BR Nord HD ARD 506030 6875 34 BR Süd HD ARD 506030 6875 35 BR-alpha ARD 370030 6875 36 Canvas 113010 6875 37 Classica SKY 394010 6875 38 Club-RTL 113010 6875 39 collection BetaDigital 314010 6875 40 Das Erste ARD 442020 6875 41 Das Erste HD ARD 490030 6875 42 DAS VIERTE BetaDigital 314010 6875 43 DAYSTAR TV GlobeCast 538020 6875 44 Discovery 113010 6875 45 Discovery Channel SKY 418010 6875 46 Discovery HD SKY 362010 6875 47 Disney Channel SKY 394010 6875 48 Disney Channel HD SKY 113010 6875 49 -

A Life for the Music Biography of a Legend

A life for the music Contents: S. 1 Biography S. 3 Awards S. 4 Success in figures S. 5 Discography Biography of a Legend Last received his training as a cadet at the Military Music Schools in Frankfurt am Main and Bückeburg. In 1946, at the age of 17 when he was still called Hans Last, he was asked to join Hans-Guenther Oesterreich’s Radio Bremen Dance Orchestra as a double-bass player, along with his brothers Werner and Robert, and he played in the Last-Becker Ensemble. His brother Werner then launched his own career under the 1 pseudonym of Kai Warner, and his brother Robert Last was the first percussionist of the James-Last-Band. In 1955, James Last joined the Radio Orchestra of the Northern German radio station in Hamburg. In the early 1950s, he won several “Jazz Polls” as a jazz double bass player. In 1964, he was offered his own record deal with Polydor. This was the starting point of his instrumental music recordings with his orchestra James Last & His Orchestra, a big band with strings and choir added. Some of the music he composes himself and some of it he rearranges. His repertoire extends from swing to pop, but also includes folk songs and classical music. His 1965 album “Non Stop Dancing” marked the start of a unique career which made him one of the most successful musical artists in the world. Over the course of his career he has received numerous awards such as the “Country Music Award“, the “Platin Stimmgabel” and “Echo” for his life’s work and even including the Bundesverdienstkreuz am Bande (Order of Merit of the Federal Republic of Germany). -

Ihre Programmübersicht – Analoge TV Sender (Kosten 10,71 € Incl

Grundpaket Ihre Programmübersicht – Analoge TV Sender (Kosten 10,71 € incl. Radiosender UKW) Das Erste (MDR) MDR SPUTNIK 100,50 SAT.1 MDR1 Radio S-Anhalt -Magdeburg 88,35 ZDF NDR 1 Niedersachsen -Südost 92,25 RTL NDR 2 92,55 Super RTL NDR Info 93,75 Wichtige Information zur Umstellung des Kabelnetz- ProSieben NDR Kultur 93,30 anbieters Telecolumbus auf Kabel Deutschland RTL II Radio Brocken - Magdeburg 87,60 kabel eins radio ffn - Braunschweig/Salzgitter 96,00 EUROSPORT radio horeb 92,90 MDF K22 radio SAW - Magdeburg 90,00 NDR Fernsehen M-Vorp radioBERLIN 88,8 95,40 Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter, PHOENIX radioeins 106,85 MDR S-Anhalt ROCKLAND SACHSEN-ANHALT 104,85 3sat S08 RTL RADIO - Die besten Hits aller Z 90,30 aufgrund einiger Nachfragen geben wir Ihnen nachfolgend die Übersicht Offener Kanal Magdeburg sunshine live 105,50 über die einzelnen Programmpakete, deren Inhalte und Kosten: arte WDR 2 95,10 CNN Intern. (eng) SPORT1 WDR Köln 1. Grundpaket: VIVA Kosten 10,71 €/ monatl., nachfolgende Sender sind in diesem Paket n-tv DMAX enthalten KiKA DAS VIERTE VOX 2. Erweiterungspaket: SWR Fernsehen BW digital Basispaket SD, Kosten 2,90 €/monatl. inkl. SD-Digitalreceiver N24 TELE 5 HD-Sender nicht empfangbar (SD-Digitalreceiver wird für die Zeit der TV 5 Monde (fre) Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt) Juwelo TV NICK/COMEDY CENTRAL HSE24 3. Premiumpakete: Radioprogramme UKW individuell zusammenstallbar, Kosten je nach Paketgröße, nachfolgende 1LIVE 91,65 Sender wie aufgeschlüsselt Antenne Brandenburg 107,60 BFBS (eng) 102,05 DKultur 89,25 Falls darüber hinaus Fragen bestehen, wenden Sie sich vertrauensvoll an DLF 96,75 Fritz 101,70 Ihre SWB Hit-Radio Ant. -

Downloaded from Brill.Com09/30/2021 03:47:12PM Via Free Access of That Period Was Dominated by Magazine-Type Formats

Gesnerus 76/2 (2019) 172–191, DOI: 10.24894/Gesn-en.2019.76009 “Because every recipient is also a potential patient” – TV Health Programmes in the FRG and the GDR, from the 1960s to the 1980s Susanne Vollberg Abstract In the television programme of West Germany from the 1960s to the 1980s, health magazines like Gesundheitsmagazin Praxis [Practice Health Maga- zine] (produced by ZDF)1 or ARD-Ratgeber: Gesundheit [ARD Health Ad- visor] played an important role in addressing health and disease as topics of public awareness. With their health magazine Visite [Doctor’s rounds], East German television, too relied on continuous coverage and reporting in the fi eld. On the example of above magazines, this paper will examine the his- tory, design and function of health communication in magazine-type for- mats. Before the background of the changes in media policy experienced over three decades and the different media systems in the then two Germanys, it will discuss the question of whether television was able to move health rele- vant topics and issues into public consciousness. health magazine, GDR television, FRG television, Gesundheitsmagazin Praxis Health-related programmes were, right from the early days of television, part of the common TV repertoire in both German countries but it was in the health, disease and medicine, which was well-received by the audience. The- coverage of medicine and health issues in East and West German television 1 Abbreviation for Zweites Deutsches Fernsehen – Second German Television; public-service broadcaster. Apl. Prof. Dr. Susanne Vollberg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musik, Medien- und Sprechwissenschaften, Abt. -

TV - Programme Stand: 02.06.2008

TV - Programme Stand: 02.06.2008 Decoderkanal* primatv Basis Sprache Dienste Decoderkanal* primatv Maxi Sprache Dienste 1 Das Erste deutsch TXT 60 13th STREET deutsch 2 ZDF deutsch TXT 61 Kinowelt deutsch TXT 3 Sat.1 deutsch TXT 62 Sci Fi deutsch 4 RTL deutsch TXT 63 Silverline (9.00 - 03.00) deutsch 5 ProSieben deutsch TXT 64 AXN deutsch 6 RTL 2 deutsch TXT 65 Extreme Sports Channel englisch 7 VOX deutsch TXT 66 ESPN Classic Sport englisch 8 Super RTL deutsch TXT 67 Motors TV dt. / engl. 9 Kabel 1 deutsch TXT 68 Romance TV deutsch 10 Das Vierte deutsch TXT 69 THE ADULT CHANNEL (23.00 - 5.00) englisch 11 KiKa deutsch TXT 70 blue Hustler (23.00 - 6.00) englisch 12 Nick deutsch TXT 71 The History Channel deutsch 13 Tele 5 deutsch TXT 72 National Geographic (9.00 - 2.00) deutsch 14 9Live deutsch TXT 74 Wein TV deutsch 15 MDR Sachsen deutsch TXT 75 BBC World englisch 16 hr-fernsehen deutsch TXT 76 Fashion TV englisch 17 rbb Berlin deutsch TXT 77 Club dt. / engl. 18 SWR Fernsehen RP deutsch TXT 78 Sailing Channel dt. / engl. 19 3sat deutsch TXT 79 Trace französisch 20 arte deutsch TXT 80 MEZZO französisch 21 EinsExtra deutsch TXT 22 EinsFestival deutsch TXT Decoderkanal* primatv MTV Sprache Dienste 23 EinsPlus deutsch TXT 90 MTV TWO deutsch 24 ZDFdokukanal deutsch TXT 91 MTV Dance deutsch 25 ZDFinfokanal deutsch TXT 92 MTV HITS deutsch 26 ZDFtheaterkanal deutsch TXT 93 VH-1 englisch 27 Leipzig Fernsehen deutsch TXT 94 VH-1 Classic englisch 28 Chemnitz Fernsehen deutsch 29 Dresden Fernsehen deutsch Decoderkanal* primatv arena Sprache Dienste -

Don't Smoke, Take Drink in Moderation, Do Walk a Lot

volume 9 issue 18/2020 DON’T SMOKE, TAKE DRINK IN MODERATION, DO WALK A LOT AND DO NOT GORGE YOURSELF BEYOND YOUR SATIATION1 HEALTH EDUCATION BY TELEVISION IN WEST GERMANY FROM THE 1960S TO THE 1980S Susanne Vollberg Martin-Luther-University Halle-Wittenberg [email protected] Abstract: This article discusses health education through television in West Germany, with a focus on nutrition and physical activity. Public health initiatives on television contributed to the fitness boom of the late 1960s and 1970s that aimed to counterbalance post-war lifestyle changes within the West German population. The article uses individual TV programme formats and campaigns as examples to show that the 1970s marked the beginning of behaviour-oriented health education in West Germany. The ZDF health telemagazine Gesundheitsmagazin Praxis gave advice, for example on proper food and conveyed how the audience was increasingly requested to actively participate, in order to encourage health-conscious behaviour. Keywords: health education, health communication, health telemagazine, West German television, fitness boom 1 Introduction In the 1960s, more and more medical practitioners and physicians in West Germany warned against a new range of chronic diseases, such as cardiovascular diseases. Increased cholesterol and high blood pressure, brought on by an unhealthy diet and harmful behaviours like smoking, a lack of physical activity, and excess weight, were seen as important contributors. By looking at the topics of nutrition and physical activity2 my paper gives some insight into how television addressed changes in the state-run health system in West Germany, as well as new problems and preventative policies.3 I will open with a brief description of the reasons that led to a sharp increase in obesity and cardiovascular diseases in West Germany. -

Mediengeschichte Als Unternehmensgeschichte

ISSN 1619-5442 | Herausgegeben vom Institut für Medien und Kommunikation des Departments Sprache, Literatur, Medien SLM I der Universität Hamburg. Mediengeschichte als Unternehmensgeschichte Überlegungen zu einem neuen Paradigma Hrsg. Knut Hickethier no _03 Bisher sind erschienen: Heft 1 Knut Hickethier: Medienkultur und Medienwissenschaft. Das Hamburger Modell. Vorgeschichte, Entstehung, Konzept (93 Seiten, 2001. Dieses Heft ist leider vergriffen) Heft 2 Joan Kristin Bleicher (Hrsg.): Fernsehgeschichte. Modelle - Theorien - Projekte (77 Seiten, ISSN 1619-5442, 2003.) Heft 3 Knut Hickethier (Hrsg.): Mediengeschichte als Unternehmensgeschichte. Überlegungen zu einem neuen Paradigma (99 Seiten, mit Abbildungen, ISSN 1619-5422, 2006) Heft 4 Jürgen Voigt: Dokumentarfilm im Fernsehen. Überlegungen zu einem facettenreichen Genre (56 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, ISSN 1619-5442, 2003.) Heft 5 - in Vorbereitung: Klaus Bartels/Jan-Noël Thon (Hrsg.): Computer/Spiel/Räume. Materialien zur Einführung in die Computer Game Studies Heft 6 Annamaria Benckert, Margarete Czerwinski, Knut Hickethier und Hanno Willkomm (Hrsg.): “Wir hatten einen Lacher” - Die Geschichte der deutschen Wochenschauen (85 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, ISSN 1619-5442, 2002.) Heft 7 Wolfgang Settekorn (Hrsg.): Fussball - Medien / Medien - Fussball Zur Medienkultur eines weltweit populären Sports (127 Seiten, Teil 1 und Teil 2, ISSN 1619-5442, 2006) Heft 8 - in Vorbereitung: Joan Bleicher: We love to entertain you (Arbeitstitel) Koordination : Prof. Dr. Knut Hickethier -

Ihr TV-Programmangebot – Netz Hagen Änderung Möglich Stand 25/10/2013

Ihr TV-Programmangebot – Netz Hagen Änderung möglich Stand 25/10/2013 1 Analoges Fernsehen Sender Kanal Sender Sender 1. HSE24 K05 14. EinsFestival 70. Sonnenklar TV 2. WDR Dortmund K06 15. EinsPlus 71. Home Shopping EU Dtl. 3. ServusTV Deutschland K07 16. ARTE 72. Tele 5 4. ZDF K08 17. PHOENIX 73. DMAX 5. Sat 1 K09 18. Das Erste 74. HSE24 Trend 6. Das Erste K10 19. Bayerisches Fernsehen Süd 75. Astro TV 7. RTL K11 20. hr-fernsehen 76. Media Shop 8. hr-fernsehen K12 21. Bayerisches Fernsehen Nord 77. Sport 1 Germany 9. NDR Niedersachsen S11 22. WDR Köln 78. EuroNews Deutsch 10. 3sat S12 23. SWR Fernsehen BW 79. Bloomberg Europe 11. RTL 2 S13 24. ZDF 80. TV5 Monde Europe 12. KIKA S14 25. 3sat 81. BBC World News 13. VOX S15 26. KIKA 82. Deutsches Musik Fernsehen 14. PHOENIX S16 27. ZDFinfo 83. Bibel TV 15. n-tv S17 28. ZDFneo 84. CNN International Europe 16. SWR S18 29. ZDFkultur 85. Comedy Central Germany 17. SUPER RTL S19 30. rbb Fernsehen BB 86. Nickelodeon Germany 18. ProSieben S20 31. rbb Fernsehen Berlin 87. VIVA 19. QVC K21 32. NDR Fernsehen MV 88. HSE24 Extra 20. kabel eins K22 33. NDR Fernsehen Hamburg 89. Eurosport 21. Tele 5 K23 34. NDR Fernsehen NDS 90. HSE24 22. ARTE K24 35. NDR Fernsehen S.-Holstein 91. QVC Plus 23. VIVA K25 36. MDR Fernsehen Sachsen 92. Deluxe Music 24. CNN K26 37. MDR Fernsehen S-Anhalt 2, 3 25. BBC World K27 38. MDR Fernsehen Thüringen Digital TV Basic – verschlüsselt 26.