50 Jahre Star Trek

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Challenge #4: Mission Accomplished “Design a Mission.”

Challenge #4: Mission Accomplished “Design a mission.” In this challenge, the contestants were asked to design a mission with a special focus on making a Maquis or terrorism themed mission. The winning card would earn the chance to be play tested in Project Boomer, the upcoming expansion centered around the Maquis. Mission design can be difficult because of the wildly fluctuating standards of what makes a mission “good,” and the extremely limited amount of space on the template. How did our contestants do in their attempts to make playable missions? And which mission will end up in testing for Boomer? This document contains the results from this challenge, as well as all of the comments and feedback provided during the judging. Design Credits Here is a list of the cards, their designers, and the scores for Challenge #4: Card Designer Public Allen Dan Total Vote Gould Hamman Score Ambush Maquis Chewie 6.00 5 6 17.00 Exchange Military Hardware KazonPADD 6.17 5 7.5 18.67 Intercept Convoy Comicbookhero 6.88 7 7.5 21.38 Interrogate Kidnapped Prisoner Orbin 6.70 8 7 21.70 Organize Terrorist Attacks Jono 6.65 5 5 16.65 Recruit Militants Verad 5.26 5 5 15.26 Scrape By BCSWowbagger 7.33 7 7 21.33 Seek Refuge Zef’no 6.88 7 7.5 21.38 No Submission Dogbert ---- ---- ---- ---- Leaderboard After one (4) challenges, here are the standings in Make it So 2013: Place Contestant Forum Name Challenge #4 Total Score 1 (NC) Stephen G. Zef’no 21.38 96.33 2 (NC) James Monsebroten Orbin 21.70 92.13 3 (NC) Adam Hegarty Chewie 17.00 84.56 4 (NC) Michael Moskop Comicbookhero 21.38 83.63 5 (NC) Sean O’Reilly Jono 16.65 78.36 6 (+1) Paddy Tye KazonPADD 18.67 77.23 7 (+1) James Heaney BCSWowbagger 21.33 77.21 8 (-2) Philip H. -

Praise for Manu Saadia

PRAISE FOR MANU SAADIA “Manu Saadia proves that Star Trek is an even more valuable cultural icon than we ever suspected.” —Charlie Jane Anders, Hugo Award winner, editor in chief, io9 “In Trekonomics, Saadia reminds us of what made Star Trek such a bold experiment in the first place: its Utopian theme of human culture recovering from capitalism. Smart, funny, and wise, this book is a great work of analysis for fans of Star Trek and a call to arms for fans of eco- nomic justice.” —Annalee Newitz, tech culture editor, Ars Technica “To understand the fictional world of Star Trek is to understand not only the forces which drive our real world, but also the changes that are necessary to improve it. Manu’s book will change the way you see three different universes: the one that Gene Roddenberry created, the one we’re in, and the one we’re headed toward.” —Felix Salmon, senior editor, Fusion TREKONOMICS TREKONOMICS MANU SAADIA Copyright © 2016 Manu Saadia All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher. Published by Pipertext Publishing Co., Inc., in association with Inkshares, Inc., San Francisco, California www.pipertext.com www.inkshares.com Edited and designed by Girl Friday Productions www.girlfridayproductions.com Cover design by Jennifer Bostic Cover art by John Powers ISBN: 9781941758755 e-ISBN: 9781941758762 Library of Congress Control Number: 2016931451 First edition Printed in United States To Lazare, our chief engineer, and to my father, Yossef Saadia. -

TRADING CARDS 2016 STAR TREK 50Th ANNIVERSARY

2016 STAR TREK 50 th ANNIVERSARY TRADING CARDS 1995-96 30 Years of Star Trek 1995-96 30 Years of Star Trek Registry Plaques A6b James Doohan (Lt. Arex) 50.00 100.00 A7 Dorothy Fontana 15.00 40.00 COMPLETE SET (9) 100.00 200.00 COMMON CARD (R1-R9) 12.00 30.00 STATED ODDS 1:72 2003 Complete Star Trek Animated Adventures INSERTED INTO PHASE ONE PACKS Captain Kirk in Motion COMPLETE SET (9) 12.50 30.00 1995-96 30 Years of Star Trek Space Mural Foil COMMON CARD (K1-K9) 1.50 4.00 COMPLETE SET (9) 25.00 60.00 STATED ODDS 1:20 COMMON CARD (S1-S9) 4.00 10.00 STATED ODDS 1:12 2003 Complete Star Trek Animated Adventures Die- COMPLETE SET (300) 15.00 40.00 INSERTED INTO PHASE THREE PACKS Cut CD-ROMs PHASE ONE SET (100) 6.00 15.00 COMPLETE SET (5) 10.00 25.00 PHASE TWO SET (100) 6.00 15.00 1995-96 30 Years of Star Trek Undercover PHASE THREE SET (100) 6.00 15.00 COMMON CARD 2.50 6.00 COMPLETE SET (9) 50.00 100.00 STATED ODDS 1:BOX UNOPENED PH.ONE BOX (36 PACKS) 40.00 50.00 COMMON CARD (L1-L9) 6.00 15.00 UNNUMBERED SET UNOPENED PH.ONE PACK (8 CARDS) 1.25 1.50 STATED ODDS 1:18 UNOPENED PH.TWO BOX (36 PACKS) 40.00 50.00 INSERTED INTO PHASE TWO PACKS UNOPENED PH.TWO PACK (8 CARDS) 1.25 1.50 2003 Complete Star Trek Animated Adventures James Doohan Tribute UNOPENED PH.THREE BOX (36 PACKS) 40.00 50.00 1995-96 30 Years of Star Trek Promos UNOPENED PH.THREE PACK (8 CARDS) 1.25 1.50 COMPLETE SET (9) 2.50 6.00 PROMOS ARE UNNUMBERED COMMON CARD (JD1-JD9) .40 1.00 PHASE ONE (1-100) .12 .30 1 NCC-1701, tricorder; 2-card panel STATED ODDS 1:4 PHASE TWO (101-200) -

DEEP SPACE NINE® on DVD

Star Trek: DEEP SPACE NINE® on DVD Prod. Season/ Box/ Prod. Season/ Box/ Title Title # Year Disc # Year Disc Abandoned, The 452 3/1994 3/2 Emissary, Part I 401 1/1993 721 1/1 Accession 489 4/1996 4/5 Emissary, Part II 402 1/1993 Adversary, The 472 3/1995 3/7 Emperor's New Cloak, The 562 7/1999 7/3 Afterimage 553 7/1998 7/1 Empok Nor 522 5/1997 5/6 Alternate, The 432 2/1994 2/3 Equilibrium 450 3/1994 3/1 Apocalypse Rising 499 5/1996 5/1 Explorers 468 3/1995 3/6 Armageddon Game 433 2/1994 2/4 Extreme Measures 573 7/1999 7/6 Ascent, The 507 5/1996 5/3 Facets 471 3/1995 3/7 Assignment, The 504 5/1996 5/2 Family Business 469 3/1995 3/6 Babel 405 1/1993 1/2 Far Beyond the Stars 538 6/1998 6/4 Badda-Bing, Badda-Bang 566 7/1999 7/4 Fascination 456 3/1994 3/3 Bar Association 488 4/1996 4/4 Favor the Bold 529 6/1997 6/2 Battle Lines 413 1/1993 1/4 Ferengi Love Songs 518 5/1997 5/5 Begotten, The 510 5/1997 5/3 Field of Fire 563 7/1999 7/4 Behind the Lines 528 6/1997 6/1 For the Cause 494 4/1996 4/6 Blaze of Glory 521 5/1997 5/6 For the Uniform 511 5/1997 5/4 Blood Oath 439 2/1994 2/5 Forsaken, The 417 1/1993 1/5 Body Parts 497 4/1996 4/7 Hard Time 491 4/1996 4/5 Broken Link 498 4/1996 4/7 Heart of Stone 460 3/1995 3/4 Business as Usual 516 5/1997 5/5 Hippocratic Oath 475 4/1995 4/1 By Inferno's Light 513 5/1997 5/4 His Way 544 6/1998 6/5 Call to Arms 524 5/1997 5/7 Homecoming, The 421 2/1993 2/1 Captive Pursuit 406 1/1993 1/2 Homefront 483 4/1996 4/3 Cardassians 425 2/1993 2/2 Honor Among Thieves 539 6/1998 6/4 Change of Heart 540 6/1998 6/4 House -

Star Trek Episodeguide Lcars-Online.De 2

LCARS-ONLINE.DE STAR TREK EPISODEGUIDE LCARS-ONLINE.DE 2 STAR TREK: THE ORIGINAL SERIES 1 2 3 STAR TREK: THE NEXT GENERATION 1 2 3 4 5 6 7 STAR TREK: DEEP SPACE NINE 1 2 3 4 5 6 7 STAR TREK: VOYAGER 1 2 3 4 5 6 7 STAR TREK: ENTERPRISE 1 2 3 4 LCARS-ONLINE.DE 3 PILOTFOLGE Nr. DEUTSCH ENGLISCH 0x00 Der Käfig The Cage 1. STAFFEL Nr. DEUTSCH ENGLISCH 1x01 Das Letzte seiner Art The Man Trap 1x02 Der Fall Charlie Charlie X 1x03 Spitze des Eisbergs Where No Man Has Gone Before 1x04 Implosion in der Spirale The Naked Time 1x05 Kirk : 2 = ? The Enemy Within 1x06 Die Frauen des Mr. Mudd Mudd‘s Women 1x07 Der alte Traum What Are Little Girls Made Of? 1x08 Miri, ein Kleinling Miri 1x09 Der Zentralnervensystemmanipulator Dagger of the Mind 1x10 Pokerspiele The Corbomite Maneuver 1x11 Talos IV – Tabu, Teil 1 The Menagerie, Part I 1x12 Talos IV – Tabu, Teil 2 The Menagerie, Part II 1x13 Kodos, der Henker The Consience of the King 1x14 Spock unter Verdacht Balance of Terror 1x15 Landeurlaub Shore Leave 1x16 Notlandung auf Galileo 7 The Galileo Seven 1x17 Tödliche Spiele auf Gothos The Squire of Gothos 1x18 Ganz neue Dimensionen Arena 1x19 Morgen ist Gestern Tomorrow Is Yesterday 1x20 Kirk unter Anklage Court Martial LCARS-ONLINE.DE 4 1. STAFFEL (FORTSETZUNG) Nr. DEUTSCH ENGLISCH 1x21 Landru und die Ewigkeit The Return of the Archons 1x22 Der schlafende Tiger Space Seed 1x23 Krieg der Computer A Taste of Armageddon 1x24 Falsche Paradiese This Side of Paradise 1x25 Horta rettet ihre Kinder The Devil in the Dark 1x26 Kampf um Organia Errand of Mercy 1x27 Auf Messers Schneide The Alternative Factor 1x28 Griff in die Geschichte The City on the Edge of Forever 1x29 Spock außer Kontrolle Operation: Annihilate! LCARS-ONLINE.DE 5 2. -

Philosophy Looks at Chess 5/27/08 1:47 PM Page I

Philosophy Looks at Chess 5/27/08 1:47 PM Page i Philosophy Looks at Chess Philosophy Looks at Chess 5/27/08 1:47 PM Page iii Philosophy Looks at Chess Edited by BENJAMIN HALE OPEN COURT Chicago and La Salle, Illinois Philosophy Looks at Chess 5/27/08 1:47 PM Page iv To order books from Open Court, call 1-800-815-2280, or visit our website at www.opencourtbooks.com. Open Court Publishing Company is a division of Carus Publishing Company. Copyright © 2008 by Carus Publishing Company First printing 2008 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher, Open Court Publishing Company, a division of Carus Publishing Company, 315 Fifth Street, P.O. Box 300, Peru, Illinois, 61354. Printed and bound in the United States of America. n: Joan Som Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Pink Floyd and philosophy : careful with that axiom, Eugene! / edited by George A. Reisch. p. cm. — (Popular culture and philosophy) Summary: “Essays critically examine philosophical concepts and problems in the music and lyrics of the band Pink Floyd” — Provided by publisher. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-8126-9636-3 (trade pbk. : alk. paper) ISBN-10: 0-8126-9636-0 (trade pbk. : alk. paper) 1. Pink Floyd (Musical group) 2. Rock music—History and criticism 3. Music—Philosophy and aesthetics. I. Reisch, George A., 1962- ML421.P6P54 2007 Philosophy Looks at Chess 5/27/08 1:47 PM Page v Contents Introduction 00 1. -

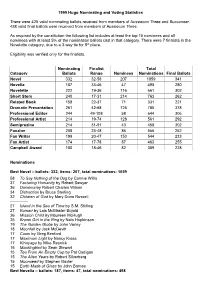

1999 Hugo Nominating and Voting Statistics There Were 425 Valid

1999 Hugo Nominating and Voting Statistics There were 425 valid nominating ballots received from members of Aussiecon Three and Bucconeer. 438 valid final ballots were received from members of Aussiecon Three. As required by the constitution the following list includes at least the top 15 nominees and all nominees with at least 5% of the nomination ballots cast in that category. There were 7 finalists in the Novelette category, due to a 3-way tie for 5th place. Eligibility was verified only for the finalists. Nominating Finalist Total Category Ballots Range Nominees Nominations Final Ballots Novel 332 32-58 207 1059 341 Novella 187 33-46 47 498 280 Novelette 222 19-36 116 661 302 Short Story 240 17-31 214 763 262 Related Book 159 22-37 71 331 221 Dramatic Presentation 261 42-68 125 785 378 Professional Editor 244 49-108 58 644 306 Professional Artist 214 19-74 128 561 292 Semiprozine 214 31-91 40 458 302 Fanzine 208 23-48 86 566 252 Fan Writer 199 20-47 153 544 233 Fan Artist 174 17-78 87 463 255 Campbell Award 180 18-46 82 389 228 Nominations Best Novel – ballots: 332, items: 207, total nominations: 1059 58 To Say Nothing of the Dog by Connie Willis 37 Factoring Humanity by Robert Sawyer 36 Darwinia by Robert Charles Wilson 34 Distraction by Bruce Sterling 32 Children of God by Mary Doria Russell ------------- 27 Island in the Sea of Time by S.M. Stirling 27 Komarr by Lois McMaster Bujold 26 Mission Child by Maureen McHugh 25 Brown Girl in the Ring by Nalo Hopkinson 19 The Golden Globe by John Varley 18 Moonfall by Jack McDevitt 17 Cosm -

Deep Space Nine Als Soziopolitische Fiktion Und Unvollendetes Projekt

Christoph Büttner Deep Space Nine als soziopolitische Fiktion und unvollendetes Projekt 1 Star Trek als soziopolitische Fiktion Zu dramatischer Musik laufen Captain Sisko und Major Kira durch die Gänge von Deep Space Nine, die Phasergewehre im Anschlag. Die Besatzung der Station ist auf der Suche nach einem Eindringling. Auf der Promenade kann der Stationsarzt Doktor Bashir noch einige Befehle an die Mannschaft erteilen, bevor er schließlich vom Gejagten überrascht wird. Die Situation, die sich als Übung herausstellt, wird in einer Art comic relief unterbrochen, als der Bartender Quark sich beschwert, dass die Übung seine Gäste verschrecke.1 Kurz darauf muss Captain Sisko eine Verabre- dung mit seiner Freundin unterbrechen, da die Mannschaften zahlreicher klingo- nischer Raumschiffe an Bord der Raumstation kommen. Schon in dieser kurzen Sequenz, den ersten zehn Minuten der Star Trek – Deep Space Nine (USA 1993–1999, Idee: Rick Berman, Michael Piller)-Episode «The Way of the Warrior» (S04/E01, 1995, R: James L. Conway) zeigt sich das Zusammenspiel ver- schiedener filmischer Verfahren zur Repräsentation unterschiedlicher sozialer Kon- figurationen und soziologischer Konzepte: Die Differenz zwischen Übung und realer Gefechtssituation etwa wird dadurch, dass sie erst verzögert aufgelöst wird, als kon- textuell abhängig von sozialen Bedeutungszuschreibungen2 begreiflich; die Figur Bas- hirs agiert in verschiedenen sozialen Rollen als Soldat, Arzt oder Freund; die Raum- station selbst als soziale Einheit besteht wiederum aus kleineren sozialen Einheiten (z. B. Paarbeziehungen), ist allerdings eingebettet in größere soziale Zusammenhänge und außerdem offen für den Austausch mit anderen sozialen Gebilden. Insofern sich in diesen unterschiedlichen sozialen Einheiten und Modi auch verschiedene (norma- tive) Ideen über soziale Konfigurationen ausdrücken, lässt sich Star Trek als Verhand- lung «soziopolitische[r] Fiktionen oder social-science-fiction»3 verstehen. -

The Enlightenment Mariners and Transatlanticism of Star Trek

Volume 5, Issue 2 September 2012 Space-age Hornblowers, or why Kirk and co. are not space cowboys: The Enlightenment mariners and transatlanticism of Star Trek STEFAN RABITSCH, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) ABSTRACT Many mistakenly perceive Star Trek to be, simply, a “Wagon Train to the stars,” a space western/opera that projects the U.S. American frontier into outer space. However, by introducing his starship captain in archetypal terms as a ‘space-age Captain Horation [sic] Hornblower,’ and by making him a descendant of ‘similar [naval] men in the past,’ Star Trek (1966-1969) creator Gene Roddenberry makes it clear that his starship captain is not based on the quintessential cowboy hero found in the U.S. American national imagination (Roddenberry, 1964: 5). In this article, I seek to (re)map the character contours of the principle Star Trek captains and compare them with C. S. Forester’s ‘man alone,’ Horatio Hornblower, as well as with Hornblower’s romanticised predecessors. I will demonstrate how ‘Starfleet’s finest’ fit the role of the sentimental naval officer/hero of the Romantic period. Ultimately, it will become clear that Roddenberry used Horatio Hornblower as an archetypal blueprint to craft the Star Trek captains as interstellar masters and commanders, as well as spaceborne naturalists and scientists, extending the historio-mythical continuum of British maritime heroes into Star Trek’s fictional, yet “historical” future. The “Hornblowers in space” represent the central node in the decidedly transatlantic double consciousness of the Star Trek continuum - a maritime endowment which has largely escaped scholarly attention. KEYWORDS British maritime fiction, C. -

1 DS9 the Complete 2003 Rittenhouse

DS9 The Complete 2003 Rittenhouse 01 Deep Space Nine Montage 45 The Maquis, Part I 02 Deep Space Nine Montage 46 The Maquis, Part II 03 Deep Space Nine Montage 47 The Wire 04 SEASON ONE 48 Crossover 05 Emissary, Part I 49 The Collaborator 06 Emissary, Part II 50 Tribunal 07 Past Prologue 51 The Jem'Hadar 08 A Man Alone 52 SEASON THREE 09 Babel 53 The Search, Part I 10 Captive Pursuit 54 The Search, Part II 11 Q-Less 55 The House of Quark 12 Dax 56 Equilibrium 13 The Passenger 57 Second Skin 14 Move Along Home 58 The Abandoned 15 The Nagus 59 Civil Defense 16 Vortex 60 Meridian 17 Battle Lines 61 Defiant 18 The Storyteller 62 Fascination 19 Progress 63 Past Tense, Part I 20 If Wishes Were Horses 64 Past Tense, Part II 21 The Forsaken 65 Life Support 22 Dramatis Personae 66 Heart of Stone 23 Duet 67 Destiny 24 In the Hands of the Prophets 68 Prophet Motive 25 SEASON TWO 69 Visionary 26 The Homecoming 70 Distant Voices 27 The Circle 71 Through the Looking Glass 28 The Siege 72 Improbable Cause 29 Invasive Procedures 73 The Die Is Cast 30 Cardassians 74 Explorers 31 Melora 75 Family Business 32 Rules of Acquisition 76 Shakaar 33 Necessary Evil 77 Facets 34 Second Sight 78 The Adversary 35 Sanctuary 79 SEASON FOUR 36 Rivals 80 The Way of the Warrior, Part I 37 The Alternate 81 The Way of the Warrior, Part II 38 Armageddon Game 82 The Visitor 39 Whispers 83 Hippocratic Oath 40 Paradise 84 Indiscretion 41 Shadowplay 85 Rejoined 42 Playing God 86 Starship Down 43 Profit and Loss 87 Little Green Men 44 Blood Oath 88 The Sword of Kahless http://de.geocities.com/csxbst/index.html 1 DS9 The Complete 2003 Rittenhouse 89 Our Man Bashir 135 Rocks and Shoals 90 Homefront 136 Sons and Daughters 91 Paradise Lost 137 Behind the Lines 92 Crossfire 138 Favor the Bold 93 Return to Grace 139 Sacrifice of Angels 94 Sons of Mogh 140 You Are Cordially Invited.. -

Star Trek: Excelsior

Star Trek: Excelsior Season Two: Murder in the Blue Morgue Episode S2EA: “The Line” by James Heaney and Sam Gillis THE WRITING CREDITS MAY NOT BE FINAL AND SHOULD NOT BE USED FOR PUBLICITY OR ADVERTISING PURPOSES WITHOUT FIRST CHECKING WITH THE LEGAL DEPARTMENT. (NOTE: THERE IS NO LEGAL DEPARTMENT. THIS IS PUT HERE FOR MY OWN PRETENTIOUS AMUSEMENT.) Copyright 2009 Excelsior Productions. All Rights Reserved. This script is not for publication or reproduction. No one is authorized to dispose of same. If lost or destroyed, please notify the Script Department. (Note: There is no Script Department. Just me.) OUTLINE 14 JANUARY 2009 FIRST DRAFT 7 MAY 2009 PARTIAL PRODUCTION DRAFT: NO LYRICS SCENE S2EA-01 17 MAY 2009 A DRAFT SOMEWHAT CLOSER TO A LEGITMATE PRODUCTION DRAFT: STILL NOTHING IN S2EA-01, BUT MOST EVERYTHING ELSE IS READY SIGH 8 JULY 2009 FINAL DRAFT (HOLY CATS!) 29 JULY 2009 SHOW NOTES In most songs contained herein, lyrics are in italics; dialogue is straight. Emphasized words are bolded rather than italicized. SCENE S2EA-01 [formerly Act I] SILENCE NARRATOR [ominious; dramatic; sonorous] In the darkest days of the Dominion War... INT. ANTECHAMBER - JEM’HADAR GARRISON – VELOZ PRIME JEM’HADAR #1 Hey. JEM’HADAR #2 [annoyed] Yes? JEM’HADAR #1 Did you ever wonder why we’re here? JEM’HADAR #2 [suspiciously] We are here because it furthers the glory of the Founders. Victory is life, Seventh! JEM’HADAR #1 No, no -- I mean, why have we been posted right in front of this door? JEM’HADAR #2 [after a moment] I don’t follow. -

Running Head: APA TYPING TEMPLATE

“You Can Pulp a Story But You Cannot Destroy an Idea”1: The History of Evolving Sociopolitical Critique in the Star Trek Franchise Meredith A. Walker s2549468 06/01/2021 Dr. Anne Marieke van der Wal-Remy Word count: 18,927 Master History: Colonial and Global History 1 Behr, Ira Steven, and Hans Beimler. “Far Beyond the Stars.” Episode. Star Trek: Deep Space Nine 6, no. 13, February 11, 1998. Walker 1 Table of Contents Introduction ....................................................................................................................................... 2 Historiography ............................................................................................................................ 4 Primary Sources ....................................................................................................................... 13 Theory & Methodology............................................................................................................. 14 Chapter One - Star Trek: The Original Series ...................................................................................... 18 Social Progressivism, Civil Rights, and the Vietnam War .................................................. 18 Chapter Two - Star Trek: The Next Generation ................................................................................... 23 “The End of History” and Roddenberry’s Utopian Vision of the Future ........................... 23 Individual Episodes and Contemporary Historical References .........................................