Paul Gauckler

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Amerikiečiai Bombarduoja Bizerte

4 Ii: As \-į** 4• • it- yį*4.»**-.--^r>.i'WJ-***** -«•"•»«<*•^-•»«* - $•*•*•«•• »- 4.* ^ »7į,y,w4u*^ **w- %-»- -v-.«V••h-«^-V^.*--I**V«V *#"«•#*» •»*«•t "»*** »»*»"*»»-*r ^--ty * *•»,--•*./*W-%- V * *••«**<«*•>-.,v.Wy. *.#v#-*.#S# •.*• -.'^- »»A * M» -V W •>**>< r ••' ,**>* . • w,, -, ., .- *»> -• V •• •••-•'•'-• X ••••,-«:.. • ,-.•. /»•»• f»• ..- •- - ,•' .4- - ,. •:« ~*¥ x*$?7 >k r">:> « v v ^y®fyrv®tr<ftvS ^ "-\) ^ <' i w ^ ^ i . ,,-H f •» _ "*» . '* ^ - ' •*, , * V 't? ^ ',-« * fj \ : f, ** • t*- •*,.!. -r •> -J , - 7 J v 't* > ^ r <" • -««• . h ' ' t >« 1 f ** >'rf1 , tJ* * * ,.. •v*-* , ' * - ' < "' " " x :v> ^ tA% ^ s$įt ^ V , /', Jt -v-'V -i.i;'.. % '-/ '^; ' «;J( . •rK «-s W- 4 , Wr^t / , ± r » **\ . j./r si ^ į JW"l I I 'I' wi'li.i hI ' - T -n s,... DIRVA (THE FIELD). DIRVA (THE FIELD)* . LITHUANIAN WEEKLY .4 V SAVAITINIS LAIKUASTlg » 'į* Published every Friday in Cleveland bu tte Vi?' "*". Ohio Lithuanian Publishing Co. ' U leidžia Penktadieniais Cleveland# M20 Superior Ave. Cleveland, Ohio Ohio Lietuvių Spaudos Bendro*! -< i.? % Subscription per Year in Advance Metini Prenumerata In the United States $2.00 Suvienytose Valstijose $2X0 In Canada $2.5C| Kanadoje (2.90 j Entered as Second-Class matter Decent ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffic® 0 t R VA ^ under the Act of March 3, 1879. The only Iv aonal Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio II] jimmmmm i i 80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland No. 19 KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO GEGUŽĖS-MAY -

The History and Description of Africa and of the Notable Things Therein Contained, Vol

The history and description of Africa and of the notable things therein contained, Vol. 3 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.CH.DOCUMENT.nuhmafricanus3 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org The history and description of Africa and of the notable things therein contained, Vol. 3 Alternative title The history and description of Africa and of the notable things therein contained Author/Creator Leo Africanus Contributor Pory, John (tr.), Brown, Robert (ed.) Date 1896 Resource type Books Language English, Italian Subject Coverage (spatial) Northern Swahili Coast;Middle Niger, Mali, Timbucktu, Southern Swahili Coast Source Northwestern University Libraries, G161 .H2 Description Written by al-Hassan ibn-Mohammed al-Wezaz al-Fasi, a Muslim, baptised as Giovanni Leone, but better known as Leo Africanus. -

Arc Chi Ives S P Poin Nss

Département de la Département des Études et Bibliothèque et de la de la Recherche Documention - - Programme Service du Patrimoine « Histoire de Inventaire des Archives l’archéologie française en Afrique du Nord » ARCHIVES POINSSOT (Archives 106) Inventaire au 15 février 2014 - mis à jour le 16/11/2016 (provisoire) FONDS POINSSOT (Archives 106) Dates extrêmes : 1875-2002 Importance matérielle : 206 cartons, 22 mètres-linéaires Lieu de conservation : Bibliothèque de l’INHA (Paris) Producteurs : Julien Poinssot (1844-1900), Louis Poinssot (1879-1967), Claude Poinssot (1928-2002) ; Paul Gauckler (1866-1911), Alfred Merlin (1876-1965), Gabriel Puaux (1883-1970), Bernard Roy (1846-1919). Modalités d'entrée : Achat auprès de Mme Claude Poinssot (2005) Conditions d'accès et d’utilisation : La consultation de ces documents est soumise à l'autorisation de la Bibliothèque de l’INHA. Elle s’effectue sur rendez-vous auprès du service Patrimoine : [email protected]. La reproduction et la diffusion de pièces issues du fonds sont soumises à l’autorisation de l’ayant-droit. Instrument de recherche associé : Base AGORHA (INHA) Présentatin du contenu : Le fonds comprend les papiers de Julien Poinssot (1844-1900), de Louis Poinssot (1879-1967) et de Claude Poinssot (1928- 2002), et couvre une période de plus de 100 ans, des années 1860 au début des années 2000. Il contient des papiers personnels de Julien et Louis Poinssot, les archives provenant des activités professionnelles de Louis et Claude Poinssot, et les archives provenant des travaux de recherche de ces trois chercheurs. Le fonds comprend également les papiers d’autres archéologues et épigraphistes qui ont marqué l'histoire de l'archéologie de l'Afrique du Nord, Paul Gauckler (1866-1911), Bernard Roy (1846-1919) et Alfred Merlin (1876-1965). -

Tunisie Tunisia

TUNISIETUNISIA ROUTEUMAYYAD DES OMEYYADES ROUTE Umayyad Route TUNISIA UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Tunisia. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Copyright …… Index Edition Andalusian Public Foundation El legado andalusí Introduction Texts Mohamed Lamine Chaabani (secrétaire général de l’Association Liaisons Méditerranéennes); Mustapha Ben Soyah; Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) Umayyad Project (ENPI) 5 Photographs Office National du Tourisme Tunisien; Fundación Pública Andaluza El legado andalusí; Tunisia. History and heritage 7 Association Environnement et Patrimoine d’El Jem; Inmaculada Cortés; Carmen Pozuelo; Shutterstock Umayyad and Modern Arab Food. Graphic Design, layout and maps José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Gastronomy in Tunis 25 Printing XXXXXX Itinerary Free distribution ISBN Kairouan 34 978-84-96395-84-8 El Jem 50 Legal Deposit Number XXXXX-2016 Monastir 60 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information Sousse 74 retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Zaghouan 88 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí. Tunis 102 © of texts: their authors © of pictures: their authors Bibliography 138 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries -

07.Tunez.Recorrido Vii

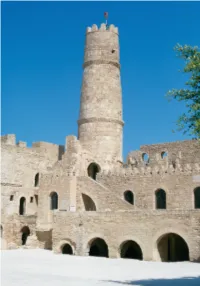

ITINERARY VII The Ribat Towns Mourad Rammah VII.1 MONASTIR VII.1.a The Ribat VII.1.b Sidi al-Ghedamsi Ribat (option) VII.2 LEMTA VII.2.a The Ribat (option) VII.3 SOUSSE VII.3.a The Ribat VII.3.b The Great Mosque VII.3.c Al-Zaqqaq Madrasa VII.3.d Qubba bin al-Qhawi VII.3.e Sidi ‘Ali ‘Ammar Mosque VII.3.f Buftata Mosque VII.3.g The Kasbah and the Ramparts The Ribat, Monastir. 185 ITINERARY VII The Ribat Towns Monastir The assaults of the Byzantine fleet along the itary and religious purpose were reflected coast following the Muslim Conquest in their robust and austere architecture, forced the Ifriqiyans to build a continuous characterised by the use of stone and vaults line of defence consisting of fortresses made of rubble and the banishment of called ribats. They rose along the coastline wood coverings and light structures. This from Tangier to Alexandria and communi- type of architecture spread across the cated via the use of fires lit up at the top of whole of the Tunisian Sahel, and Sousse and the towers. The ribats served as a refuge for Monastir became the two ribat-towns par the inhabitants of the surrounding coun- excellence. tryside and were lived in by warrior Whilst all making reference to the same monks. The prolonged stays and visits of school of architecture, they nevertheless the most illustrious Ifriqiyan scholars, each underwent a slightly different evolu- jurisconsults and ascetics reinforced the tion. Sousse became in the 3rd/9th century spiritual prestige of these buildings, trans- the headquarters of the Aghlabid fleet and forming them into veritable monastery- the most important naval military base, fortresses and centres of learning that which was involved in the Conquest of Sici- transmitted Arab-Muslim culture along the ly in 211/827, as well as being the crucible north coast of North Africa. -

The Mini-Columbarium in Carthage's Yasmina

THE MINI-COLUMBARIUM IN CARTHAGE’S YASMINA CEMETERY by CAITLIN CHIEN CLERKIN (Under the Direction of N. J. Norman) ABSTRACT The Mini-Columbarium in Carthage’s Roman-era Yasmina cemetery combines regional construction methods with a Roman architectural form to express the privileged status of its wealthy interred; this combination deploys monumental architectural language on a small scale. This late second or early third century C.E. tomb uses the very North African method of vaulting tubes, in development in this period, for an aggrandizing vaulted ceiling in a collective tomb type derived from the environs of Rome, the columbarium. The use of the columbarium type signals its patrons’ engagement with Roman mortuary trends—and so, with culture of the center of imperial power— to a viewer and imparts a sense of group membership to both interred and visitor. The type also, characteristically, provides an interior space for funerary ritual and commemoration, which both sets the Mini-Columbarium apart at Yasmina and facilitates normative Roman North African funerary ritual practice, albeit in a communal context. INDEX WORDS: Funerary monument(s), Funerary architecture, Mortuary architecture, Construction, Vaulting, Vaulting tubes, Funerary ritual, Funerary commemoration, Carthage, Roman, Roman North Africa, North Africa, Columbarium, Collective burial, Social identity. THE MINI-COLUMBARIUM IN CARTHAGE’S YASMINA CEMETERY by CAITLIN CHIEN CLERKIN A.B., Bowdoin College, 2011 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS ATHENS, GEORGIA 2013 © 2013 Caitlin Chien Clerkin All Rights Reserved. THE MINI-COLUMBARIUM IN CARTHAGE’S YASMINA CEMETERY by CAITLIN CHIEN CLERKIN Major Professor: Naomi J. -

Le Bulletin Archéologique De Sousse

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SOUSSE STATUTS er ARTICLE 1 — Il est institué à Sousse, sous le nom de Société Archéologique de Sousse, une association dont le but est de grouper toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire du pays, à ses ruines et au développement de la région du Sahel. Cette Société aura pour objectif de faire mieux connaître la région et d'y attirer des visiteurs en aménageant et en protégeant les ruines qui con- tribuent si puissamment à son pittoresque. Dans ce but la Société agira par les moyens suivants : 1- Fonder une Bibliothèque; 2- S'intéresser au développement du Musée municipal par le concours matériel et moral de ses membres, favoriser de toutes ses ressources l'entretien et la conservation des monuments histo- riques, antiques ou arabes, de la Région de Sousse et signaler à l'administration compétente tous les actes de vandalisme qui pour- raient être portés à sa connaissance, grâce à la surveillance vigilante de ses membres ; 3- Publier un Bulletin où il sera brièvement rendu compte des séances, de toutes les découvertes faites dans la région et des événe- ments l'intéressant au point de vue archéologique ; 4- Affecter tous les fonds non employés au Bulletin ou à la correspondance, à l'acquisition d'objets pour le Musée, ou autant que possible à l'exécution d'une fouille poursuivie d'une manière continue dans un des grands monuments de l'antique Hadrumète ou de ses environs ; 5- Organiser : — 4 — (a) Des réunions au Musée ; (b) Des conférences relatives à un sujet archéologique; (c) Des promenades à Sousse et dans les environs immédiats de la ville chaque fois qu'une étude ou une trouvaille intéressante y sera faite; (d) Des visites aux fouilles effectuées dans la région; (e) Des excursions aux ruines si nombreuses et si intéressantes de toute la contrée; 6- Echanger le Bulletin avec celui des autres Sociétés africaines ou archéologiques. -

Bekalta / Lemta : Après Avoir Été Deux Cités Séparées, Thapsus Et Leptis N'en Font Plus Qu'une

HHIISSTTOOIIRREESS DDEE TTUUNNIISSIIEE CCÉÉSSAARR àà TTHHAAPPSSUUSS -- BBEEKKAALLTTAAA LLAA FFIINN DDEE ll’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE NNUUMMIIDDEE César Massinissa Pompée AAllliiixx eett RRoolllaanndd MMAARRTTIINN AAvveecc lllaa ccoollllllaabboorraattiiioonn ddee SSyylllvviiiaannee LLUUDDIINNAANNTT OOccttoobbrree 22001177 IISSBBNN NN°° 997788---22---990000008822---0044---11 99778822990000008822004411 SSiittuuaattiioonn eenn MMééddiitteerrrraannééee Sarcophage en marbre (musée) Bekalta / Lemta : après avoir été deux cités séparées, Thapsus et Leptis n’en font plus qu’une. Leurs vestiges s’effacent peu à peu ; mais heureusement un magnifique musée en garde le souvenir ainsi que les grandes nécropoles puniques. A l’époque punique, ces deux cités Libyco-phéniciennes dépendaient de Carthage. Après la chute de cette dernière, Thapsus, au moins, devient une ville libre. Comme sa voisine Leptis, elle a été romaine, vandale, byzantine puis arabo-musulmane. L’histoire de Thapsus est mieux connue que celle de Leptis. Ville libre sous Auguste, elle devient colonie sous les Flaviens. En 484, elle envoie un évêque nommé Vigilius au colloque qui réunit les évêques catholiques et les Ariens. Elle est le site d’une bataille perdue par les Normands de Roger II de Sicile contre le Ziride Al Hassan Ibn Ali Ibn Yahya en 1193. Armures dorées devant un sarcophage en bois (Musée) Thapsus se vante aussi d’un énorme môle marin percé de canaux transversaux et longitudinaux qui amortissent la fureur des vagues. Il est malheureusement peu à peu submergé par la montée du niveau des mers actuellement. Près de Mahdia, à Réjiche, au voisinage du marabout de Sidi Belgacem, on distingue une petite éminence qui marque avec netteté le niveau de l’ancien rivage avant que les alluvions ne rattachent l’île de Mahdia au continent pour former Cap Afrique. -

Upgrading the Condition of Cultural, Ecological and Saharan Tourism Resources

REPUBLIC OF TUNISIA MINISTRY OF TOURISM, LEISURE AND HANDICRAFT TUNISIAN NATIONAL TOURIST OFFICE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY VOLUME II: REGIONAL PLAN AND ACTION PLAN THE STUDY ON TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE YEAR 2016 IN THE REPUBLIC OF TUNISIA Upgrading the Condition of Cultural, Ecological and Saharan Tourism Resources FINAL REPORT JUNE 2001 PADECO NIPPON KOEI SSF JR 01-62 REPUBLIC OF TUNISIA MINISTRY OF TOURISM, LEISURE AND HANDICRAFT TUNISIAN NATIONAL TOURIST OFFICE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY VOLUME II : REGIONAL PLAN AND ACTION PLAN THE STUDY ON TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE YEAR 2016 IN THE REPUBLIC OF TUNISIA Upgrading the Condition of Cultural, Ecological and Saharan Tourism Resources FINAL REPORT JUNE 2001 PADECO, Co., Ltd. NIPPON KOEI, Co., Ltd. For the currency conversion, in case necessary, exchange rate in January 2001 is applied: JPY 100 = TD 1.14 THE STUDY ON TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE YEAR 2016 IN THE REPUBLIC OF TUNISIA Upgrading the Condition of Cultural, Ecological and Saharan Tourism Resources FINAL REPORT TABLE OF CONTENTS (Volume I: National Plan) 1. INTRODUCTION 1.1 Background of the Study ..............................................................................2 1.2 Objectives of the Study.................................................................................4 1.3 Main Questions.............................................................................................4 1.4 Methodology of the Study ............................................................................5 -

Spring Meeting May 26Th - 30Th

European Materials Research Society 2014 Lille - France Spring Meeting May 26th - 30th www.european-mrs.com E-MRS 2014 PLENARY SESSION BILATERAL PLENARY SESSION Wednesday, May 28 (16:00 - 19:00) Wednesday, May 28 (12:15 - 13:45) room Vauban - level 3 room Vauban - level 3 Chairs: Welcome address 16:00 - 16:05 Thomas Lippert E-MRS President Hans Richter GFWW, Frankfurt (Oder), Germany Christian Bataille 16:05 - 16:15 Member of the National Assembly of France (Nord Department) William Tumas National Renewable Energy Laboratory, Denver, USA Charge and spin transport physics of organic and oxide semiconductors Henning Sirringhaus Cavendish Laboratory 16:15 - 16:55 University of Cambridge Plenary speakers: Cambridge CB3 OHE UK Materials and morphologies for efficient energy conversion European Microelectronics Clusters: Peter F. Green a strength for Europe ! Materials Science and Engineering, 12:15-12:45 Applied Physics 16:55 - 17:35 Alain Astier STMicroelectronics University of Michigan, Ann Arbor SEMI Europe Advisory Board Director, Center for Solar and Thermal Energy Geneva Conversion (CSTEC), Switzerland Energy Frontier Research Center (EFRC) EU-40 Materials Prize Winner Perovskite Solar Cells; from quantum dot sensiti- A close look to the atoms: zers to thin film photovoltaics a journey to the nanoworld through advanced 12:45-13:15 electron microscopy Henry Snaith 17:35 - 18:15 Clarendon Laboratory Jordi Arbiol Parks Road ICREA & Institut de Ciència de Material de Barce- Oxford OX1 3PU lona, ICMAB-CSIC, Spain U.K. 18:15 - 18:30 Award -

Program of the Multi-Conference on Systems, Signals & Devices

onal M ati ult n i-C er o t n n f I e r E e E n E c I e h t o n 8 1 S y s s e te c m vi s, De Signals & Program of the Multi-Conference on Systems, Signals & Devices March 22-25, 2021 Monastir, Tunisia 18th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD’21) March 22–25, 2021, Monastir, Tunisia Organized by: University of Sfax, Ecole Nationale d’Ing´enieurs de Sfax (Tunisia), Leipzig University of Applied Sciences, (Germany), Technische Universit¨at Chemnitz (Germany), Philadelphia University (Jordan), King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dahran, (Saudi Arabia). University of Ziane Achour, Djelfa, (Algeria). Supported by: IEEE Instrumentation and Measurement Society IEEE Power Electronics Society IEEE Industry Application Society IEEE Tunisia Section IEEE Alegria Section IEEE Germany Section, IM Chapter IEEE Tunisia Section, EMB Chapter IEEE Tunisia Section, NANO Chapter IEEE Tunisia Section, CAS Chapter IEEE Tunisia Section, SSC Chapter IEEE Tunisia Section, CIS Chapter IEEE Tunisia Section, PES Chapter IEEE Tunisia Section, CS Chapter IEEE Tunisia Section, RA Chapter IEEE Tunisia Section, SP Chapter Sponsored by: Tunisian Association of Applied Sciences and Technologies (ATSAT) Djelfa Info, Algeria 1 Preface Following the success of SSD’01 held in Hammamet-Tunisia, the eighteenth International Multi- Conference on Systems, Signals and Devices - SSD’21 to be held in Monastir, Tunisia, from 22nd to the 25th of March 2021. The conference program consists of 4 plenary session, 12 Keynote Lectures and 34 oral sessions. SSD’21 multi-conference is organized to include 4 conferences covering different fundamental and applied aspects: 1. -

Gustave Hannezo (1857-1922) Et L'archéologie Tunisienne

Cartagine. Studi e Ricerche, 2 (2017) Sezione: Saggi e studi Rivista della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine Articolo presentato il 21/10/2017 http://ojs.unica.it/index.php/caster/index Accettato in data 05/12/2017 issn 2532-1110; doi: 10.13125/caster/3040 Pubblicato in data 22/12/2017 CaSteR, 2 (2017) Gustave Hannezo (1857-1922) et l’archéologie tunisienne Jean-Pierre Laporte Paris mail: [email protected] Au-delà des grands archéologues connus de tous, des amateurs passionnés ont parfois fourni des apports importants à la connaissance. Parmi les pionniers de l’archéologie tuni- sienne, on peut compter Gustave Hannezo, un militaire sorti du rang qui accéda dans son métier au rang de lieutenant-colonel, mais pratiqua parallèlement des recherches archéolo- giques et historiques actives1. Si ses pratiques archéologiques ne respectent naturellement pas les critères actuels, il y a encore beaucoup à glaner dans ses travaux, rapports et publications. Nous donnerons ici un aperçu de tout cela en mettant en regard sa carrière professionnelle, ses travaux archéologiques, à travers non seulement ses propres articles, mais encore ceux qui ont été écrits par d’autres à partir de rapports ou descriptions qu’il avait fournis, notamment au Comité des Travaux Historiques2, et à travers quelques archives. Né le 11 juillet 1857 à Lunéville (Meurthe), Cyr-Gustave Hannezo était le fils de Jo- seph-Charles Hannezo, notaire à Lunéville et de Julie Zulmé Rondot, domiciliés à Mâcon (Saône-et-Loire)3. Il reçut une instruction secondaire (en poussant ses études jusqu’en rhé- 1 Outre les références archéologiques habituelles, nous avons bénéficié pour ce travail sur Hannezo d’un co- pieux dossier personnel militaire (Archives de l’Armée de terre, SHAT, Vincennes : 6 Y F 79639), de son dossier de correspondant du Ministère de l’Instruction publique (Paris, Archives nationales, F.