Mohammed Cohen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

![Perspective, 1 | 2016, « Textiles » [Online], Online Since 21 September 2016, Connection on 01 October 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/4956/perspective-1-2016-%C2%AB-textiles-%C2%BB-online-online-since-21-september-2016-connection-on-01-october-2020-4956.webp)

Perspective, 1 | 2016, « Textiles » [Online], Online Since 21 September 2016, Connection on 01 October 2020

Perspective Actualité en histoire de l’art 1 | 2016 Textiles Electronic version URL: http://journals.openedition.org/perspective/6672 DOI: 10.4000/perspective.6672 ISSN: 2269-7721 Publisher Institut national d'histoire de l'art Printed version Date of publication: 30 June 2016 ISSN: 1777-7852 Electronic reference Perspective, 1 | 2016, « Textiles » [Online], Online since 21 September 2016, connection on 01 October 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/6672 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ perspective.6672 This text was automatically generated on 1 October 2020. 1 TABLE OF CONTENTS Entretien Interview with Jean-Paul Leclercq by Rémi Labrusse Jean-Paul Leclercq and Rémi Labrusse Perspective, 1 | 2016 2 Entretien Perspective, 1 | 2016 3 Interview with Jean-Paul Leclercq by Rémi Labrusse Jean-Paul Leclercq and Rémi Labrusse Translation : Trista Selous Rémi Labrusse. Could you describe your career path as a researcher? How did it lead you to textiles? Jean-Paul Leclercq. From 1994 to 2006 I was curator of the collections of pre-1914 costumes and textiles at Les Arts décoratifs in Paris, and I took on the task of expanding them.1 Putting my advocacy for collaboration between museums into action, I drew up the dossier that enabled the Musée des Tissus in Lyon to acquire the 190 Grands livres de fabrique of the Lyon-based company Bianchini-Férier (1889-1964, a continuous series of some 25,000 fabrics to stimulate thinking), which had employed artists such as Raoul Dufy and Paul Iribe. This acquisition was made with assistance from the Heritage Fund,2 whose support is “reserved for acquisitions of cultural properties of major heritage importance” and had the fortunate effect of conferring inalienability on the collection, both aspects that acted to counter the threats of closure facing the museum. -

© in This Web Service Cambridge University

Cambridge University Press 978-1-107-10591-1 - The Material Atlantic: Clothing, Commerce, and Colonization in the Atlantic World, 1650–1800 Robert S. DuPlessis Index More information Index Textiles and garments frequently found in Atlantic dress regimes are noted only when first mentioned and/or defined. Abenaki alamode, 96, 118 dress adornment among, 49 alapeen. See alpine acculturation Algonquin attempts at, 89 dress adornment among, 110, 266 pressures for, 85 alpine, 69 adornment, 46 Amerindians absence of, 87, 131 and peddlers, 77 among Amerindians, 48, 95, 97, change in dress of, 52, 99, 100–1, 108, 98, 104, 109, 114, 120, 121, 114, 122, 123, 124 263, 266 clothing gifted to, 118 among Europeans, 31 comparison with European dress, among Khoikhoi, 226 114–16, 118, 121 among Tainos, 255 comparison with slave dress, 162 among Tupinambá, 41 comparisons with European dress, 118 Atlantic African, 36, 37, 39, 40, 236 corporeal adornment of, 110, 114, corporeal, 7, 41, 49, 84, 89 120, 121 European attitudes about corporeal, 26 dress and gender among, 94 non-corporeal, 24, 27, 43, 114 dress diversity among, 48–49, 121, of Carib dress, 226 122, 123 of free settler dress, 180, 203, 205, 222 dress gifted to, 92–94, 106, 118 of free women of color, 188, 189, dress regimes among Christian converts, 190, 203 101–2, 106, 108, 121 of indentured servants, 150 dress regimes at contact, 46–50 of slave dress, 152, 153, 156, 158 dress syncretism among, 101, 102, 105, advertisements 113, 121, 123 and textile retailing, 71, 73, 74, 174 fashion among, 115, 118, -

Textiles ___&Mode Ancienne

Thierry de MAIGRET Commissaire -Priseur ____ TEXTILES ____ & MODE ANCIENNE Mardi 14 novembre 2017 à 11 h et 14 h VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Rare documentation d’Histoire de la Mode entre 1900 et 1940 : le Journal des Dames et des Modes de 1912 et les Robes de Paul Poiret vues par Paul Iribe Broderies et soieries des XVIIe au XIXe siècles tissées sur métier à bras dont un grand métrage de velours « Tigre » de la Manufacture Le Manach Collection de Textiles Ethniques de Marine Biras Tissages d’Afrique sub-saharienne, Amérique du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et Chine Dentelles anciennes dont un exceptionnel ensemble d’accessoires du costume à la cour de Louis XIV avec un col et un rabat de cravate en Point de France Linge de table de la Maison Jeanne Lanvin à la fin des années 20 Couture Belle Époque et Mode : garde-robe de la Comtesse de ... Modèles des Sœurs Kerteux, Marie Callot-Gerber, Drecoll, Liberty, Lanvin, J. Heim… Hôtel Drouot - Salle 15 Exposition publique 9, rue Drouot - 75009 Paris Lundi 13 novembre 2017 de 11 h à 18 h Tél. pendant l’exposition : Expert +33 (0)1 48 00 20 15 Séverine EXPERTON-DARD [email protected] - +33 6 80 65 12 18 Vente à 11 h : lots 1 à 89 HISTOIRE DE LA MODE 4 2 9 5 3 1. CHIFFONS, juin 1932. Nombreuses illustrations sous 4. Réunion de 30 parutions de MODES ET TRAVAUX couverture illustrée en couleurs. Modèles de Patou entre 1932-1946 : numéros de janvier et 1er novembre Vionnet, Chanel, Lanvin, Molyneux, Worth, Louise 1932 / juillet et 15 aout 1933 / 15 avril et 15 mars 1934 / Boulanger, Premet.. -

Victor Demange, Hanoï

Mise en ligne : 23 juin 2020. Dernière modification : 16 septembre 2021. www.entreprises-coloniales.fr Jean-Baptiste-Victor-Adolphe DEMANGE, Hanoï (1870-1940) Marié en 1895 à Clémentine Jeanne Bouillon, native de Melay (Haute-Marne), sœur de : Jules Bouillon (1877-1925), fondé de pouvoirs de la Blanchisserie aseptique d'Extrême-Orient. www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Blanchisserie-Extreme-Orient.pdf Lucie (Mme Henri Huaux) ; www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Veuve_Huaux-Haiphong.pdf et Marie-Henriette, mariée à Victor Léon Chazet, de la Garde indigène, frère des planteurs de Voi-Bo. www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chazet_freres-Voi-bo.pdf ————— Enfants : Georges Victor (Hanoï, 12 déc. 1899-?) ép. Dlle Naamé et Maurice Auguste (Hanoï, 1905-Saïgon, 1931) ép. Dlle Giran. ———— Comptable chez Bœringer, Guth et Cie, impression sur étoffes à Épinal (Vosges), employé de Godard et Cie, à Hanoï (1899), www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Godard+Fischer-Hanoi.pdf comptable de la maison F. H. Schneider, à Hanoï (1900), www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Schneider_freres-Hanoi.pdf ———— Naturaliste Négociant éditeur de cartes postales commissaire aux comptes du Typhon, société mutuelle d'assurances (1903), www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Typhon-Hanoi.pdf détenteur de droits miniers poète de la publicité auteurs de raids automobiles cinéaste —————— Trésorier de la section indochinoise de la Société de Géographie commerciale de Paris (1906), Officier d'académie (1913). Attaché à l'Agence économique de l'Indochine à Paris (1918). Membre de la Chambre de commerce de Hanoï (1926-1928). Chevalier de la Légion d'honneur (1932). Publicité [Un magasin de tissus en plein quartier indigène] (L’Avenir du Tonkin, 24 janvier-19 septembre 1901) TISSUS GROS & DÉTAIL —————— Mme Demange 61, RUE DU PAPIER Entre Ie grand marché et le château d'eau HANOÏ ——— Calicots blancs et écrus — Tissus divers, teints et imprimés, Nanzouck, sapinette, cretonnette et façonnés. -

Cloth, Commerce and History in Western Africa 1700-1850

The Texture of Change: Cloth, Commerce and History in Western Africa 1700-1850 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Benjamin, Jody A. 2016. The Texture of Change: Cloth, Commerce and History in Western Africa 1700-1850. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33493374 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Texture of Change: Cloth Commerce and History in West Africa, 1700-1850 A dissertation presented by Jody A. Benjamin to The Department of African and African American Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of African and African American Studies Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2016 © 2016 Jody A. Benjamin All rights reserved. Dissertation Adviser: Professor Emmanuel Akyeampong Jody A. Benjamin The Texture of Change: Cloth Commerce and History in West Africa, 1700-1850 Abstract This study re-examines historical change in western Africa during the eighteenth and nineteenth centuries through the lens of cotton textiles; that is by focusing on the production, exchange and consumption of cotton cloth, including the evolution of clothing practices, through which the region interacted with other parts of the world. It advances a recent scholarly emphasis to re-assert the centrality of African societies to the history of the early modern trade diasporas that shaped developments around the Atlantic Ocean. -

From Lisheen Stud Lord Gayle Sir Gaylord Sticky Case Lord Americo Hynictus Val De Loir Hypavia Roselier Misti IV Peace Rose QUAR

From Lisheen Stud 1 1 Sir Gaylord Lord Gayle Sticky Case Lord Americo Val de Loir QUARRYFIELD LASS Hynictus (IRE) Hypavia (1998) Misti IV Right Then Roselier Bay Mare Peace Rose Rosie (IRE) No Argument (1991) Right Then Esplanade 1st dam RIGHT THEN ROSIE (IRE): placed in a point-to-point; dam of 6 foals; 3 runners; 3 winners: Quarryfield Lass (IRE) (f. by Lord Americo): see below. Graduand (IRE) (g. by Executive Perk): winner of a N.H. Flat Race and placed twice; also placed over hurdles. Steve Capall (IRE) (g. by Dushyantor (USA)): winner of a N.H. Flat Race at 5, 2008 and placed twice. 2nd dam RIGHT THEN: ran 3 times over hurdles; dam of 8 foals; 5 runners; a winner: Midsummer Glen (IRE): winner over fences; also winner of a point-to-point. Big Polly: unraced; dam of winners inc.: Stagalier (IRE): 4 wins viz. 3 wins over hurdles and placed 3 times inc. 3rd Brown Lad H. Hurdle, L. and winner over fences. Wyatt (IRE): 2 wins viz. placed; also winner over hurdles and placed 5 times and winner over fences, 2nd Naas Novice Steeplechase, Gr.3. 3rd dam ESPLANADE (by Escart III): winner at 5 and placed; also placed twice over jumps; dam of 5 foals; 5 runners; 3 winners inc.: Ballymac Lad: 4 wins viz. placed at 5; also winner of a N.H. Flat Race and placed 4 times; also 2 wins over hurdles, 2nd Celbridge Extended H. Hurdle, L. and Coral Golden EBF Stayers Ext H'cp Hurdle, L. and winner over fences. -

Seritechnics

SeriTechnics Historical Silk Technologies Edition Open Access Series Editors Ian T. Baldwin, Gerd Graßhoff, Jürgen Renn, Dagmar Schäfer, Robert Schlögl, Bernard F. Schutz Edition Open Access Development Team Lindy Divarci, Samuel Gfrörer, Klaus Thoden, Malte Vogl The Edition Open Access (EOA) platform was founded to bring together publication ini tiatives seeking to disseminate the results of scholarly work in a format that combines tra ditional publications with the digital medium. It currently hosts the openaccess publica tions of the “Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge” (MPRL) and “Edition Open Sources” (EOS). EOA is open to host other open access initia tives similar in conception and spirit, in accordance with the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the sciences and humanities, which was launched by the Max Planck Society in 2003. By combining the advantages of traditional publications and the digital medium, the platform offers a new way of publishing research and of studying historical topics or current issues in relation to primary materials that are otherwise not easily available. The volumes are available both as printed books and as online open access publications. They are directed at scholars and students of various disciplines, and at a broader public interested in how science shapes our world. SeriTechnics Historical Silk Technologies Dagmar Schäfer, Giorgio Riello, and Luca Molà (eds.) Studies 13 Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge Studies 13 Editorial Team: Gina PartridgeGrzimek with Melanie Glienke and Wiebke Weitzmann Cover Image: © The British Library Board. (Yongle da dian 永樂大典 vol. -

Appendix Appendix

APPENDIX APPENDIX DYNASTIC LISTS, WITH GOVERNORS AND GOVERNORS-GENERAL Burma and Arakan: A. Rulers of Pagan before 1044 B. The Pagan dynasty, 1044-1287 C. Myinsaing and Pinya, 1298-1364 D. Sagaing, 1315-64 E. Ava, 1364-1555 F. The Toungoo dynasty, 1486-1752 G. The Alaungpaya or Konbaung dynasty, 1752- 1885 H. Mon rulers of Hanthawaddy (Pegu) I. Arakan Cambodia: A. Funan B. Chenla C. The Angkor monarchy D. The post-Angkor period Champa: A. Linyi B. Champa Indonesia and Malaya: A. Java, Pre-Muslim period B. Java, Muslim period C. Malacca D. Acheh (Achin) E. Governors-General of the Netherlands East Indies Tai Dynasties: A. Sukhot'ai B. Ayut'ia C. Bangkok D. Muong Swa E. Lang Chang F. Vien Chang (Vientiane) G. Luang Prabang 954 APPENDIX 955 Vietnam: A. The Hong-Bang, 2879-258 B.c. B. The Thuc, 257-208 B.C. C. The Trieu, 207-I I I B.C. D. The Earlier Li, A.D. 544-602 E. The Ngo, 939-54 F. The Dinh, 968-79 G. The Earlier Le, 980-I009 H. The Later Li, I009-I225 I. The Tran, 1225-I400 J. The Ho, I400-I407 K. The restored Tran, I407-I8 L. The Later Le, I4I8-I8o4 M. The Mac, I527-I677 N. The Trinh, I539-I787 0. The Tay-Son, I778-I8o2 P. The Nguyen Q. Governors and governors-general of French Indo China APPENDIX DYNASTIC LISTS BURMA AND ARAKAN A. RULERS OF PAGAN BEFORE IOH (According to the Burmese chronicles) dat~ of accusion 1. Pyusawti 167 2. Timinyi, son of I 242 3· Yimminpaik, son of 2 299 4· Paikthili, son of 3 . -

WHAT DID SLAVES WEAR? TEXTILE REGIMES in the FRENCH CARIBBEAN Robert S

WHAT DID SLAVES WEAR? TEXTILE REGIMES IN THE FRENCH CARIBBEAN Robert S. DuPlessis Armand Colin | « Monde(s) » Document downloaded from www.cairn-int.info - DuPlessis Robert S. 108.4.236.83 07/05/2018 15h56. © Armand Colin 2012/1 No 1 | pages 175 - 191 ISSN 2261-6268 ISBN 9782200927905 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Available online at : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn-int.info/article-E_MOND_121_0175--what-did-slaves-wear-textile- regimes.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- How to cite this article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Robert S. DuPlessis, « What did Slaves Wear? Textile Regimes in the French Caribbean », Monde(s) 2012/1 (No 1), p. 175-191. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Electronic distribution by Cairn on behalf of Armand Colin. © Armand Colin. All rights reserved for all countries. Reproducing this article (including by photocopying) is only authorized in accordance with the general terms and conditions of use for the website, or with the general terms and conditions of -

Pre-Orientalism in Costume and Textiles — ISSN 1229-3350(Print) ISSN 2288-1867(Online) — J

Journal of Fashion Business Vol.22, No.6 Pre-Orientalism in Costume and Textiles — ISSN 1229-3350(Print) ISSN 2288-1867(Online) — J. fash. bus. Vol. 22, No. 6:39-52, December. 2018 Keum Hee Lee† https://doi.org/ 10.12940/jfb.2018.22.6.39 Dept. of Fashion Design & Marketing, Seoul Women’s University, Korea Corresponding author — Keum Hee Lee Tel : +82-2-970-5627 Fax : +82-2-970-5979 E-mail: [email protected] Keywords Abstract Pre-Orientalism, Orientalism, The objective of this study was to enhance understanding and appreciation of oriental fashion, Pre-Orientalism in costumes and textiles by revealing examples of Oriental cultural-exchange, influences in Europe from the 16th century to the mid-18th century through in-depth study. The research method used were the presentation and analysis of previous literature research and visual data. The result were as follows; Pre-Orientalism had been influenced by Morocco, Thailand, and Persia as well as Turkey, India, and China. In this study, Pre-Orientalism refers to oriental influence and oriental taste in Western Europe through cultural exchanges from the 16th century to the mid-18th century. The oriental costume was the most popular subspecies of fancy, luxury dress and was a way to show off wealth and intelligence. Textiles were used for decoration and luxury. The Embassy and the court in Versailles and Vienna led to a frenzy of oriental fashion. It appeared that European in the royal family and aristocracy of Europe had been accommodated without an accurate understanding of the Orient. Although in this study, the characteristics, factors, and impacts of Pre-Orientalism have not — been clarified, further study can be done. -

The Curricular Canon in Northern Thailand and Laos

THE CURRICULAR Introduction: What defines a CANON IN NORTHERN canon? THAILAND AND LAOS In 1983 Charles Keyes wrote: Justin McDaniel* "the evidence from monastery libraries in Laos and Thailand ... reveals that what Abstract constitutes the Theravadin dhamma for people in these areas includes only a small portion ofthe total Tipi~aka, some Nissaya texts are idiosyncratic vernacu semi-canonical commentaries such as lar notes composed and used by Bud Buddhaghosa's Visuddhimagga, a large dhist monks in Northern Thailand and number of pseudo-jataka and other Laos between the 16th and early 20th pseudo-canonical works, histories of centuries. They evince a particular rela shrines and other sacred histories. tionship of the authors with the classi Liturgical works, and popular commen cal (i.e., originally composed in Pali) taries. Moreover, for any particular scripture of Theravada Buddhism as temple-monastery in Thailand and Laos well as with their intended audie~ce. the collection of texts available to They reflect certain understandings of th~ people in the associated community are the notions of authorship, textual au not exactly the same as those found in thenticity, the possibility of translation, another temple-monastery." 1 and homiletics. A comprehensive study reveals the early development of Bud Steven Collins used this statement and dhist curricula in the region and a de the research that supported it to develop tailed study pedagogical methods used his notion of a "ritual canon." The in these texts affords us a way to de "ritual canon[s]" are the collections of scribe the nature of Buddhist belief and texts used at any particular monastery practice with much greater precision. -

Un Extrait De 18 Pages4.38 Mo

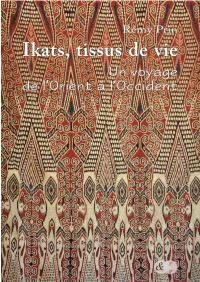

1 Le présent extrait est simplement destiné à une première évaluation du livre. Il rassemble plusieurs éléments sans continuité : la 1ère page de couverture la table des matières les pages 101 à 106, extraites du chapitre 5 “Les femmes et le monde / les pua des Iban” les pages 122 et 123, présentation détaillée d’un ikat du même chapitre les pages 253 et 254, moments du voyage en amont du chapitre 10 les pages 273 et 274, extraites du chapitre 10 “Couvrir le monde, couvrir les corps / les somptueux ikats de l’Islam” les pages 278 et 279, présentation détaillée d’une robe en ikat du même chapitre les pages 324 et 325, extraites du chapitre 12 “Vers l’Occident / luxe et décor” la 4ème page de couverture ISBN : 978-2-9529905-2-3 © Parole & Patrimoine et Rémy Prin www.parole-et-patrimoine.org [email protected] Sauf mention contraire, les ikats présentés dans ce livre font partie de la collection Monique et Rémy Prin. Les photographies, sauf mention également, sont de l’auteur. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. 2 Table des matières maisons, mort, tissus en pays Toraja ................. 205 Prologue, Tisser, voyager, écrire ....................... 9 Chapitre 8, Ailleurs un peu, Sulawesi, Timor, Savu .... 209 Chapitre 1, Sur les chemins de l’espace et du temps .