N° 09/10/11 2012

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fighting Sand Encroachment Lessons from Mauritania Cover Photo: Mechanical Dune Stabilization: Installing Plant Matter M

ISSN 0258-6150 FAO FORESTRY PAPER 158 Fighting sand encroachment Lessons from Mauritania Cover photo: Mechanical dune stabilization: installing plant matter M. Ould Mohamed FAO FORESTRY Fighting sand encroachment PAPER Lessons from Mauritania 158 by Charles Jacques Berte Consultant with the collaboration of Moustapha Ould Mohamed and Meimine Ould Saleck Nature Conservation Directorate Ministry of the Environment and Sustainable Development of Mauritania FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2010 The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of FAO. ISBN 978-92-5-106531-0 All rights reserved. FAO encourages the reproduction and dissemination of material in this information product. Non-commercial uses will be authorized free of charge, upon request. Reproduction for resale or other commercial purposes, including educational purposes, may incur fees. Applications for permission to reproduce or disseminate FAO copyright materials, and all queries concerning rights and licences, should be addressed by e-mail to [email protected] or to the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Office of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy. -

Schema Frontespizio Teso Dottorato

Università degli Studi di Cagliari PHD DEGREE Earth and Environmental Sciences and Technologies Cycle XXXII TITLE OF THE PHD THESIS The endemic vascular plant species of Egypt: distribution patterns and implications for conservation Scientific Disciplinary Sector(s) (BIO/03- Environmental and Applied Botany) PhD Student Mohamed Abdelaal Lotfy Sadek Coordinator of the PhD Programme Prof. Giorgio Ghiglieri Supervisor Prof. Gianluigi Bacchetta Co-supervisors: Dotts. Giuseppe Fenu & Mauro Fois Final exam. Academic Year 2018 – 2019 Thesis defence: February 2020 Session Table of Contents TABLE OF CONTENTS General introduction 1 Study area 3 Research objectives 6 References 7 CHAPTER I- Critical checklist of the endemic vascular plants of Egypt 10 1. Introduction 11 2. Materials and methods 12 3. Results 13 3.1 . Floristic analysis of the egyptian exclusive flora 13 3.2. Distribution of the exclusive endemic vascular flora of Egypt 14 4. Discussion 16 5. Conclusion 21 6. References 27 CHAPTER II- Biogeographical characterization of Egypt based on environmental 31 features and endemic vascular plants distribution 1. Introduction 32 2. Materials and methods 34 2.1. Study area 34 2.2. Datasets and environmental clustering 35 2.3. Biogeographic regionalization 37 3. Results 38 3.1. Environmental clusters 38 3.2. Biogeographical sectors and subsectors of Egypt 39 4. Discussion 40 5. Conclusion 45 6. References 46 CHAPTER III- Using MaxEnt modeling to predict the potential distribution of 52 the endemic plant Rosa arabica Crep. in Egypt 1. Introduction 53 2. Materials and methods 54 2.1. Study area and target species 54 2.2. Data source and variables selection 56 2.3. -

00007647.Pdf

Nutritive evaluation of some browse plant species collected from Algerian arid rangelands by chemical analyses and in vitro gas production Bouazza L., Boufennara S., López S., Bousseboua H., Bodas R. in Chentouf M. (ed.), López-Francos A. (ed.), Bengoumi M. (ed.), Gabiña D. (ed.). Technology creation and transfer in small ruminants: roles of research, development services and farmer associations Zaragoza : CIHEAM / INRAM / FAO Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 108 2014 pages 305-310 Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=00007647 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- To cite this article / Pour citer cet article -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bouazza L., Boufennara S., López S., Bousseboua H., Bodas R. Nutritive evaluation of some browse plant species collected from Algerian arid rangelands by chemical analyses and in vitro gas production. In : Chentouf M. (ed.), López-Francos A. (ed.), Bengoumi M. (ed.), Gabiña D. (ed.). Technology creation and transfer in small ruminants: roles of research, development -

Multiple-Factor Associative Effects of Peanut Shell Combined with Alfalfa and Concentrate Determined by in Vitro Gas Production Method

Original Paper Czech Journal of Animal Science, 64, 2019 (8): 352–360 https://doi.org/10.17221/94/2019-CJAS Multiple-factor associative effects of peanut shell combined with alfalfa and concentrate determined by in vitro gas production method Jiu Yuan1*, Xinjie Wan2 1College of Animal Science and Technology, Gansu Agricultural University, Lanzhou, P.R. China 2Gansu Zhenghe Biotechnology Co., Ltd, Lanzhou, P.R. China *Corresponding author: [email protected] Citation: Yuan J., Wan X.J. (2019): Multiple-factor associative effects of peanut shell combined with alfalfa and concentrate determined by in vitro gas production method. Czech J. Anim. Sci., 64, 352–360. Abstract: The associative effects (AE) between concentrate (C), peanut shell (P) and alfalfa (A) were investigated by means of an automated gas production (GP) system. The C, P and A were incubated alone or as 40 : 60 : 0, 40 : 45 : 15, 40 : 30 : 30, 40 : 15 : 45, 40 : 0 : 60 and 30 : 70 : 0, 30 : 55 : 15, 30 : 40 : 30, 30 : 25 : 45, 30 : 10 : 60, 30 : 0 : 70 mixtures where the C : roughage (R) ratios were 40 : 60 and 30 : 70. Samples (0.2000 ± 0.0010 g) of single feeds or mixtures were incubated for 96 h in individual bottles (100 ml) with 30 ml of buffered rumen fluid. GP parameters were analysed using a single exponential equation. After incubation, the residues were used to determine pH, dry matter digestibility (DMD), organic matter digestibility (OMD), volatile fatty acids (VFA) and ammonia nitrogen (NH3-N) of the incubation fluid, and their single factor AE indices (SFAEI) and multiple-factors AE indices (MFAEI) were determined. -

Preparation and Characterization of Water-Soluble Xylan Ethers

polymers Article Preparation and Characterization of Water-Soluble Xylan Ethers Kay Hettrich 1,*, Ulrich Drechsler 2, Fritz Loth 1 and Bert Volkert 1 1 Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research IAP, Geiselbergstr. 69, 14476 Potsdam-Golm, Germany; [email protected] (F.L.); [email protected] (B.V.) 2 Salzenbrodt GmbH & Co KG, Hermsdorfer Str. 70, D-13437 Berlin, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-331-568-1514 Academic Editor: André Laschewsky Received: 30 September 2016; Accepted: 27 March 2017; Published: 31 March 2017 Abstract: Xylan is a predominant hemicellulose component that is found in plants and in some algae. This polysaccharide is made from units of xylose (a pentose sugar). One promising source of xylan is oat spelt. This feedstock was used for the synthesis of two xylan ethers. To achieve water soluble products, we prepared dihydroxypropyl xylan as a non-ionic ether on the one hand, and carboxymethyl xylan as an ionic derivative on the other hand. Different preparation methods like heterogeneous, pseudo-homogeneous, and homogeneous syntheses were compared. In the case of dihydroxypropyl xylan, the synthesis method did not significantly affect the degree of substitution (DS). In contrast, in the case of carboxymethyl xylan, clear differences of the DS values were found in dependence on the synthesis method. Xylan ethers with DS values of >1 could be obtained, which mostly show good water solubility. The synthesized ionic, as well as non-ionic, xylan ethers were soluble in water, even though the aqueous solutions showed slight turbidity. Nevertheless, stable, transparent, and stainable films could be prepared from aqueous solutions from carboxymethyl xylans. -

Lost-Crops-Of-Africa-Grains.Pdf

http://www.nap.edu/catalog/2305.html We ship printed books within 1 business day; personal PDFs are available immediately. Lost Crops of Africa: Volume I: Grains Board on Science and Technology for International Development, Office of International Affairs, National Research Council ISBN: 0-309-58615-1, 408 pages, 6 x 9, (1996) This PDF is available from the National Academies Press at: http://www.nap.edu/catalog/2305.html Visit the National Academies Press online, the authoritative source for all books from the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council: ! Download hundreds of free books in PDF ! Read thousands of books online for free ! Explore our innovative research tools – try the “Research Dashboard” now! ! Sign up to be notified when new books are published ! Purchase printed books and selected PDF files Thank you for downloading this PDF. If you have comments, questions or just want more information about the books published by the National Academies Press, you may contact our customer service department toll- free at 888-624-8373, visit us online, or send an email to [email protected]. This book plus thousands more are available at http://www.nap.edu. Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved. Unless otherwise indicated, all materials in this PDF File are copyrighted by the National Academy of Sciences. Distribution, posting, or copying is strictly prohibited without written permission of the National Academies Press. Request reprint permission for this book. Lost Crops of Africa: Volume I: Grains http://www.nap.edu/catalog/2305.html i !"#$!"#$%%%&'"(#&'"(#&'"(#%%%")")")%%%*)'+,-*)'+,- volume I Grains 7(5(26.&868/7&"##9?&2#%&-7#;&%'/(5(26. -

Flora-Lab-Manual.Pdf

LabLab MManualanual ttoo tthehe Jane Mygatt Juliana Medeiros Flora of New Mexico Lab Manual to the Flora of New Mexico Jane Mygatt Juliana Medeiros University of New Mexico Herbarium Museum of Southwestern Biology MSC03 2020 1 University of New Mexico Albuquerque, NM, USA 87131-0001 October 2009 Contents page Introduction VI Acknowledgments VI Seed Plant Phylogeny 1 Timeline for the Evolution of Seed Plants 2 Non-fl owering Seed Plants 3 Order Gnetales Ephedraceae 4 Order (ungrouped) The Conifers Cupressaceae 5 Pinaceae 8 Field Trips 13 Sandia Crest 14 Las Huertas Canyon 20 Sevilleta 24 West Mesa 30 Rio Grande Bosque 34 Flowering Seed Plants- The Monocots 40 Order Alistmatales Lemnaceae 41 Order Asparagales Iridaceae 42 Orchidaceae 43 Order Commelinales Commelinaceae 45 Order Liliales Liliaceae 46 Order Poales Cyperaceae 47 Juncaceae 49 Poaceae 50 Typhaceae 53 Flowering Seed Plants- The Eudicots 54 Order (ungrouped) Nymphaeaceae 55 Order Proteales Platanaceae 56 Order Ranunculales Berberidaceae 57 Papaveraceae 58 Ranunculaceae 59 III page Core Eudicots 61 Saxifragales Crassulaceae 62 Saxifragaceae 63 Rosids Order Zygophyllales Zygophyllaceae 64 Rosid I Order Cucurbitales Cucurbitaceae 65 Order Fabales Fabaceae 66 Order Fagales Betulaceae 69 Fagaceae 70 Juglandaceae 71 Order Malpighiales Euphorbiaceae 72 Linaceae 73 Salicaceae 74 Violaceae 75 Order Rosales Elaeagnaceae 76 Rosaceae 77 Ulmaceae 81 Rosid II Order Brassicales Brassicaceae 82 Capparaceae 84 Order Geraniales Geraniaceae 85 Order Malvales Malvaceae 86 Order Myrtales Onagraceae -

Biocontrol of Sporobolus Grasses

Biocontrol of Sporobolus Grasses African survey for weedy sporobolus biocontrol agents Project number NBP.304 Report prepared for MLA by: Dr. W. A. Palmer Queensland Department of Natural Resources & Mines Meat & Livestock Australia Limited Locked Bag 991 North Sydney NSW 2059 ISBN 1 74036 508 9 March 2004 Natural Resources Biocontrol of Sporobolus Grasses TABLE OF CONTENTS Abstract ......................................................................................................................................................1 Executive Summary ...................................................................................................................................1 Introduction ................................................................................................................................................3 Methods .....................................................................................................................................................3 The Survey Area ........................................................................................................................................3 Identification of the Grasses .......................................................................................................................4 Collection of Specimens .............................................................................................................................5 Results .......................................................................................................................................................5 -

Variation in Plant Form in Recurrent Selection Populations of Kansas Rosinseed

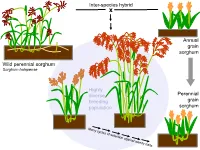

Inter-species hybrid x Annual grain sorghum Wild perennial sorghum Sorghum halapense Highly diverse Perennial breeding grain population sorghum 160 cm BULK06-10 perennial legumes 1. The Land Institute is domesticating Illinois bundleflower (IBF) – Adapted to Great Plains conditions – Nitrogen fixation and seed protein content similar to soybean Dehiscent Indehiscent Pod dropping score (0=marcescent, 2=highly deciduous) 2008 families: 0 0.5 1 2 Indehiscent families 11 13 36 48 Dehiscent families 18 2 2 1 Pod dropping score (0=marcescent, 2=highly deciduous) 2008 families: 0 0.5 1 2 Indehiscent families 11 13 36 48 Dehiscent families 18 2 2 1 2. Existing forage legumes as nitrogen source for perennial cereals Mowed legume intercrop Multi-row mower tractor attachment Late spring: Mow between each row of cereal Early summer: Mowing triggers legume to drop fine roots; nitrogen from decomposing roots and leaves is taken up by the cereal crop 3. Existing perennial grain legumes – but usually grown as annuals • pigeonpea • lab-lab • runner bean • Lima bean Pigeon Pea •Deeply-rooted, perennial •4.92 million hectares worldwide (3.58 million in India alone) •Average yield 898 kg/ha ―The pigeonpea plants, especially of the perennial varieties, have a strong root system, which helps hold the soil on sloping hillsides. ― ―’Pigeonpea has been found to be very successful in covering the soil and reducing soil erosion," says Dr Zong Xuxiao, from the Chinese Academy of Agricultural Sciences at Beijing.’‖ http://www.cgiar.org/newsroom/releases/news.asp?idnews=536 -

Diversity of Secondary Metabolites in the Genus Silene L. (Caryophyllaceae)—Structures, Distribution, and Biological Properties

Diversity 2014, 6, 415-499; doi:10.3390/d6030415 OPEN ACCESS diversity ISSN 1424-2818 www.mdpi.com/journal/diversity Review Diversity of Secondary Metabolites in the Genus Silene L. (Caryophyllaceae)—Structures, Distribution, and Biological Properties Nilufar Z. Mamadalieva 1, Rene Lafont 2 and Michael Wink 3,* 1 Institute of the Chemistry of Plant Substances AS RUz, Mirzo Ulugbek Str. 77, Tashkent 100170, Uzbekistan; E-Mail: [email protected] 2 Sorbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie, IBPS-BIOSIPE, Case Courrier n°29, 7 Quai Saint Bernard F-75252, Paris cedex 05, France; E-Mail: [email protected] 3 Heidelberg University, Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, Im Neuenheimer Feld 364, 69120 Heidelberg, Germany * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +49-6221-54-4881; Fax: +49-6221-54-4884. Received: 21 May 2014; in revised form: 26 June 2014 / Accepted: 1 July 2014 / Published: 11 July 2014 Abstract: The genus Silene (family Caryophyllaceae) comprises more than 700 species, which are widely distributed in temperate zones of the Northern Hemisphere, but are also present in Africa and have been introduced in other continents. Silene produces a high diversity of secondary metabolites and many of them show interesting biological and pharmacological activities. More than 450 compounds have been isolated; important classes include phytoecdysteroids (which mimic insect molting hormones), triterpene saponins (with detergent properties), volatiles, other terpenoids and phenolics. This review focusses on the phytochemical diversity, distribution of Silene secondary metabolites and their biological activities. Keywords: Silene; Caryophyllaceae; diversity; secondary metabolites; pharmacology; biological properties Diversity 2014, 6 416 1. -

Redalyc.Nutritive Value of Date Palm Leaves and Aristida Pungens

Tropical and Subtropical Agroecosystems E-ISSN: 1870-0462 [email protected] Universidad Autónoma de Yucatán México Arhab, Rabah; Macheboeuf, Didier; Doreau, Michel; Bousseboua, Hacéne Nutritive value of date palm leaves and Aristida pungens estimated by chemical, in vitro and in situ methods Tropical and Subtropical Agroecosystems, vol. 6, núm. 3, 2006, pp. 167-175 Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán, México Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93960306 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Tropical and Subtropical Agroecosystems 6 (2006): 167-175 SHORT NOTE [NOTA CORTA] NUTRITIVE VALUE OF DATE PALM LEAVES AND Aristida pungens Tropical and ESTIMATED BY CHEMICAL, IN VITRO AND IN SITU METHODS [VALOR NUTRITIVO DE LAS HOJAS DE PALMERA Y DE Aristida pungens Subtropical ESTIMADO POR METODOS QUÍMICOS, IN VITRO E IN SITU] Agroecosystems Rabah Arhab1,2*, Didier Macheboeuf1, Michel Doreau1, Hacène Bousseboua2 1Unité de Recherches sur les Herbivores, Institut National de la Recherche Agronomique, 63122 Saint-Genès Champanelle, France. 2Laboratoire de Génie Microbiologique et Applications, Département des Sciences de la Nature, Faculté des Sciences, Université Mentouri, 25000 Constantine, Algeria, Tel.: 00 33 4 73 62 47 29; fax: 00 33 4 73 62 42 73. E-mail: [email protected] *Corresponding author SUMMARY RESUMEN This study was carried out to determine the nutritive Se determinó el valor nutricio de dos forrajes de zonas value of two forages from the South-East of Algeria. -

Safe and Non-Toxic Hydroxyalkylation of Xylan Using Propylene Carbonate European Polymer Journal, 2016, 77, 88-97

Modifikation von Xylanen mit cyclischen organischen Carbonaten (Modification of xylans by cyclic organic carbonates) DISSERTATION zur Erlangung der Würde des Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) Der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Fachbereich Biologie Der Universität Hamburg Vorgelegt von YOUSSEF AKIL aus Stade Hamburg 2019 I II Tag der Disputation: 05. Juli 2019 Gutachter: Prof. Dr. Bodo Saake Universität Hamburg Fachbereich Biologie Institut für Holzwissenschaften Prof. Dr. Sascha Rohn Universität Hamburg Fachbereich Chemie Institut für Lebensmittelchemie III Danksagung Zu allererst gilt mein Dank Prof. Dr. Bodo Saake für die Überlassung dieses spannenden und herausfordernden Themas und die Aufnahme in seine Arbeitsgruppe. Ich bin dankbar für die gewährten Freiheiten und Hilfestellungen, welche signifikant zum Erfolg dieser Arbeit beigetragen haben. Ich bedanke mich auch bei Prof. Dr. Sascha Rohn für die freundliche Übernahme des Zweitgutachtens. Ebenfalls gilt mein Dank Prof. Dr. Tatiana Budtova und Dr. Romain Castellani, welche mir einen erfolgreichen und sehr lehrreichen Aufenthalt in Sophia-Antipolis ermöglicht haben. Einen besonderen Dank möchte ich Dr. Ralph Lehnen aussprechen, welcher immer ein offenes Ohr für mich hatte und mir bei einer Vielzahl an Fragestellungen mit Rat und Tat zur Seite stand. Gleiches gilt für Dr. Othar Kordsachia, welcher für mich ebenfalls ein zuverlässiger Ansprechpartner für verschiedenste Anliegen war. Ich bedanke mich besonders bei Inge Stichweh für die dauerhafte Hilfe bei der Chemikalienbeschaffung und –bereitstellung. Ebenfalls gilt ein besonderer Dank Bernhard Ziegler für viele NMR-Messungen und Hilfestellungen rund um das Gerät. Ein großer Dank gilt allen Kollegen und Kolleginnen, welche die Arbeit in den letzten 4 Jahren einladend und abwechslungsreich gestaltet haben.