Franz Lachner Stabat Mater Op

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

My Musical Lineage Since the 1600S

Paris Smaragdis My musical lineage Richard Boulanger since the 1600s Barry Vercoe Names in bold are people you should recognize from music history class if you were not asleep. Malcolm Peyton Hugo Norden Joji Yuasa Alan Black Bernard Rands Jack Jarrett Roger Reynolds Irving Fine Edward Cone Edward Steuerman Wolfgang Fortner Felix Winternitz Sebastian Matthews Howard Thatcher Hugo Kontschak Michael Czajkowski Pierre Boulez Luciano Berio Bruno Maderna Boris Blacher Erich Peter Tibor Kozma Bernhard Heiden Aaron Copland Walter Piston Ross Lee Finney Jr Leo Sowerby Bernard Wagenaar René Leibowitz Vincent Persichetti Andrée Vaurabourg Olivier Messiaen Giulio Cesare Paribeni Giorgio Federico Ghedini Luigi Dallapiccola Hermann Scherchen Alessandro Bustini Antonio Guarnieri Gian Francesco Malipiero Friedrich Ernst Koch Paul Hindemith Sergei Koussevitzky Circa 20th century Leopold Wolfsohn Rubin Goldmark Archibald Davinson Clifford Heilman Edward Ballantine George Enescu Harris Shaw Edward Burlingame Hill Roger Sessions Nadia Boulanger Johan Wagenaar Maurice Ravel Anton Webern Paul Dukas Alban Berg Fritz Reiner Darius Milhaud Olga Samaroff Marcel Dupré Ernesto Consolo Vito Frazzi Marco Enrico Bossi Antonio Smareglia Arnold Mendelssohn Bernhard Sekles Maurice Emmanuel Antonín Dvořák Arthur Nikisch Robert Fuchs Sigismond Bachrich Jules Massenet Margaret Ruthven Lang Frederick Field Bullard George Elbridge Whiting Horatio Parker Ernest Bloch Raissa Myshetskaya Paul Vidal Gabriel Fauré André Gédalge Arnold Schoenberg Théodore Dubois Béla Bartók Vincent -

Espressivo Program Notes April 2018 the Evolution of Chamber Music For

Espressivo Program Notes April 2018 The evolution of chamber music for a mixed ensemble of winds and strings coincides with the domestication of the double bass. Previously used as an orchestral instrument or in dance music, the instrument was admitted into the salon in the late eighteenth century. The granddaddy of the genre is Beethoven’s Septet of 1800, for four strings, clarinet, horn and bassoon. Beethoven seems to have discovered that the largest string instrument, essentially doubling the cello an octave lower and with the capability to play six notes below the lowest note on the bassoon, provided overtones that enhanced the vibrations of the higher instruments. In any case, the popularity of the Septet, which sustains to this day, caused the original players to have a similar work commissioned from Franz Schubert, who added a second violin for his Octet (1824). (Espressivo performed it last season.) It is possible, if not probable, that Schubert’s good friend Franz Lachner wrote his Nonet for the same group, adding a flute, but the origins, and even the date of the composition are in dispute. An indicator might be the highlighting of the virtuosic violin part, as it would have been played by Ignaz Schuppanzigh, who had premiered both the Septet and the Octet. All three works, Septet, Octet and Nonet, have slow introductions to the first and last uptempo movements, and all include a minuet. All seem intended to please rather than to challenge. Beethoven’s Septet was commissioned by a noble patron for the delectation of his guests, as was Schubert’s Octet. -

51St International Congress on Medieval Studies

51st lntemational Congress on Medieval Studies May 12-15,2016 51st International Congress on Medieval Studies May 12–15, 2016 Medieval Institute College of Arts and Sciences Western Michigan University Kalamazoo, MI 49008-5432 wmich.edu/medieval 2016 Table of Contents Welcome Letter iii Registration iv-v On-Campus Housing vi Off-Campus Accommodations vii Travel viii Driving and Parking ix Food x-xi Campus Shuttles xii Construction xiii Hotel Shuttles xiv Hotel Shuttle Schedules xv Facilities xvi Logistics xvii Varia xviii Lecture/Performance xix Exhibits Hall xx Exhibitors xxi Plenary Lectures xxii Advance Notice—2017 Congress xxiii The Congress: How It Works xxiv Travel Awards xxv Richard Rawlinson Center xxvi Center for Cistercian and Monastic Studies xxvii M.A. Program in Medieval Studies xxviii Medieval Institute Affiliated Faculty xxix Medieval Institute Publications xxx–xxxi About Western Michigan University xxxii Endowment and Gift Funds xxxiii The Otto Gründler Book Prize xxxiv 2016 Congress Schedule of Events 1–175 Index of Sponsoring Organizations 177–183 Index of Participants 185–205 List of Advertisers A-1 Advertising A-2 – A-48 Maps M-1 – M-7 ii The Medieval Institute College of Arts and Sciences Dear Colleague, Summer passed with the Call for Papers; fall came with a change of colors to Kalamazoo and the organization of sessions; we are now in winter here at Western Michigan University, starting to look forward to the spring and the arrival of you, our fellow medievalists, to the 51st International Congress on Medieval Studies. The Valley III cafeteria and adjoining rooms will host booksellers and vendors; cafeteria meals will be served in Valley II’s dining hall. -

Monthly Magazine of Catholic Church and School Music

FOR Pl州O T軸OHE鵬0‖しY FREE; A 36・Pa9e Book (“The Student WH各RE TO BuY_ Pianist”) containing the ll piano compo・ McLAUGHLIN 8 REILLY CO. EDITION sitions listed below, every number absolute・ CÅTHOLIC CHuRCH MuSIC ly COMPIETE, tO aCtive piano teachers・ Prices are net whether you buy through a TO RECEIVE ThIS 36 ・ PAGE BOOK. dealer or dlrect from the publisher. you must establish with us your professional status・ Fill out (or copy) ⊂OuPOn at the bottom of this ad. The foIIowing have a representative stock of Endose professional card, letterhead, Or Other means McLaughlin 8 Reilly publications on hand, and of identification, Or refer to one or two music pub- are∴equipped to handle your order promptly. 1ishers by whom you are recognized as a tea⊂her. Chicago, Illinois 11 NEW EASY TRÅNSCRIPTIONS FOR PIÅNO 蜜盤…豊島。。. Tuneful, rhythmic music by wel上known American Milwaukee, Wisc. composers, including the world ・ famous marches, Clayton F. Summy “Our Director”∴`National Emblem’’, “NC ~ 4’’, and “Down Mai虹‾‾Street’’, Care血lly - tranSCribed, edited, New Yo重k, N. Y. and fingered. As an attractive title,Page does much Harold Flammer, Inc. in arousing the pupil’s interest, this feature has been Rr○○kly重, N. Y. given careful attention, the editions carrying smart, Chandler.Ebel modem designs in attractive∴COIors. Title Transcribed by St. Louis, Mo. Hunleth Music Co. OuR DIRECTOR ………………………. Wal章er Jacobs March (Bigelow) Minneapolis, Minn. NÅTIONÅL EMBLEM …...…‥‥ Charles Repper Paul A. Schmidt Co. March ` (Bagley) R. E. Hildreth S`. Paul, Mhn. March (Bigelow) Lyon 8 Healy. DOWN MÅIN STREET ……….. …. R. E. Hildre(h Piltsburgh, Pa. March (Weidt) H. -

Caecilia V84n04 1957

A .. It '.•... _b /J_J.L_'~- /JL.~'...._L m. .' ~ fIlIWDUIJ.&If-- (,"Uw-UC·~UUu.lLo . AdLC (lal.ici.I~·.Polyphony IlItatholic:Worship . Francis A. Brunner,e.Se.R. IheRolllanChoirs ... ..... ... .. Rev. Richard' J.Schuler votUME84,. NO.·. 4 DECEMBER,., .19.57 CAECILIA Published four times a year, February, May, August and December. Second-Class Mail Privileges authorized at Omaha, Nebraska. Subscription price-$3.00 per year; ~'.OO for two years. All articles for publication must be in the hands of the editor, P. o. Box l012t Omaha 1, Nebraska, 30 days before month of publication. Business Manager: Norbert Letter Change of address should be sent to the drcu1ation manager: Paul Sing, P. O. Box 1012, Omaha 1, Nebraska Postmaster: Form 3579 to Caecilia, P. O. Box IOU, Omaha 1, Nebr. s »as Ab-undAIlssrJu'eiben von Partitur und Sthumen 1st (emii8 § 15 des Gesetzes Sub tuum praesidium yom 19.Juni1901 verboten. AuffiihrUDgsreeht vorbehaltcD Zeitdauer: itMin. FLOR PEETERS, Op. 64 II Mdt~,ra 0 assaI =60 1\ r. -== ~ Sopran . ..... tJ - - . S';.b tu - um prae - si - di-um COD - fu - gi • mus san· eta mf = Alt ,_P ::All . ., ..- ~ 4- c.I """ too" 0 .... Sub tu - um prae - si - di-um COD - ~- gi,;. mus saD eta fl. 'ItJ£ . .,.= Tenor fir' ~ ... r.J r:J r.J ... r-; __CL-. ~ Sub tu - um prae - si - di- um COD- - fu - gi- mus saD - eta mf -:-= : I Ba8 ~ta 1\ Sub tu - um prae - si -eii - um COD - fu - gi . MUS ~an - fJ Modera~ssai ~ ---r-....r, .-----:--- I ... ,., ..-I _. .. - .... .... .- ..,. , tJ - Reductio ~ r r I V- r -r r r I (z_ellfassungl~ nit r ~ I J J J J. -

Revista Num.16 Y 17 RCSMM

Revista del Real Conservatorio Superior de Música do Madrid • NI su ROS I6 Y 17. ANOS ;OO 2010 IMPROVISACIÓN Y MORFOGÉNESIS DE LA SONATA PRIMER LIBRO DE ACTAS DEL CONSERVATORIO PEDRO ESCUDERO, PRIMER PROFESOR DE VIOLIN DIARIO DE AGUSTÍN MILLARES TORRES FEDERICO SENÉN A TRAVÉS DE GERARDO DIEGO ÍS5 ROBERT M. STEVENSON > £ • • EL VIOLIN STRADIVARIUS DE SARASATE O CAMILLE SAINT-SAÉNS EL CONSERVA LORIO DE MADRID E ISAAC ALBÉNIZ REVISTA DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID N.OS 16 Y 17 (2009-2010) Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Director — Anselmo de la Campa Doctor Mata, n.° 2 28012 MADRID Tel.: 34 91 539 29 01 Fax: 34 91 527 58 22 http : / / www. rcsmm. es e-mail: admin. [email protected] •êv Mùsica Revista del Real Conservatorio Superior de Mùsica de Madrid. N.os 16 y 17 (2009-2010). ^Director - ISMAEL FERNÁNDEZ, DE LA CUESTA Consejo de Tlgdacción - JOSÉ SIERRA PÉREZ EMILIO REY GARCÍA VÍCTOR PLIEGO DE ANDRÉS ^Diseño gráfico - JOSÉ J. DOMÍNGUEZ Edita: Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid I.S.S.N.: 0541-4040 Deposito legai: M-20.558-1992 Fotocomposición e impresión: TARA VILLA • Mesón de Panos, 6 • 28013 Madrid e-mail: [email protected] PRESENTACIÓN Música REVISTA DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID N.os 16 y 17 (2009-2010) Director: ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA CONTENIDO Presentación. Anselmo de la Campa 9 COLABORACIONES: Antonio PALMER APARICIO Improvisación y morfogénesis de la sonata 15 Beatriz MONTES El Primer Libro de Actas del Real Conservatorio de Música María Cristina , 39 Assumpta PONS CASAS 'Pedro Escudero, primer profesor de violín del Conservatorio de Ma drid. -

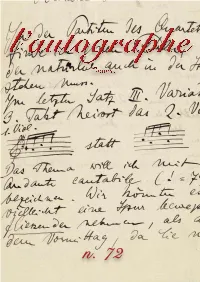

Genève L'autographe

l’autographe Genève l'autographe L’Autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201, Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in US DOLLARS, SWISS FRANCS and EUROS and do not include postage. All overseas shipment will be sent by air. Orders above € 1000 benefits of free shipping. We accept payments via bank transfer, PayPal, and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfinance CCP 61-374302-1 3 rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: EUR: CH94 0900 0000 9175 1379 1 CHF: CH94 0900 0000 6137 4302 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped with La Poste and Federal Express on request. 1. Richard Adler (New York City, 1921 - Southampton, 2012) Autograph dedication signed on the frontispiece of the musical score of the popular song “Whatever Lola Wants” from the musical comedy “Damn Yankees” by the American composer and producer of several Broadway shows and his partner Jerry Ross. 5 pp. In fine condition. Countersigned with signature and dated “6/2/55” by the accordionist Muriel Borelli. $ 125/Fr. 115/€ 110 2. Franz Allers (Carlsbad, 1905 - Paradise, 1995) Photo portrait with autograph dedication and musical quotation signed, dated June 1961 of the Czech born American conductor of ballet, opera and Broadway musicals. (8 x 10 inch.). In fine condition. -

Richard Strauss

RICHARD STRAUSS: The Origin, Dissemination and Reception of his Mozart Renaissance Raymond lIolden I I \,--,~/ PhD Goldsmiths' College University of London 1 Abstract Richard Strauss holds an important place in the history of performance. Of the major musical figures active during the second half of the nineteenth and the first half of the twentieth centuries, his endeavours as a Mozartian are of particular importance. Strauss' special interest in the works of Mozart was seminal to both his performance and compositional aesthetics. As a result of this affinity, Strauss consciously set out to initiate a Mozart renaissance that embodied a precise set of principles and reforms. It was these principles and reforms, described as literalist, rather than those of artists such .as Gustav Mahler, who edited Mozart's works both musically and dramatically, that found further expression in the readings of, amongst others, Otto Klemperer, George Szell, Sir John Pritchard and Wolfgang Sawallisch. It is the aim of this dissertation to investigate Strauss' activities as a Mozartian and to assess his influence on subsequent generations of Mozart conductors. Accordingly, the dissertation is divided into an Introduction, five chapters, a Conclusion and thirteen appendices. These consider both the nature and ramifications of Strauss' reforms and performance aesthetic. Within this framework, the breadth of his renaissance; his choice of edition, cuts and revisions; his use of tempo, as a means of structural delineation; his activities with respect to the -

Information to Users

INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Com pany 300 North Z eeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 9227220 Aspects of early major-minor tonality: Structural characteristics of the music of the sixteenth and seventeenth centuries Anderson, Norman Douglas, Ph.D. -

University of Oklahoma Graduate College

UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE HORATIO PARKER’S HORA NOVISSIMA, OP. 30 (1892): A CRITICAL HISTORY AND ANALYSIS A DOCUMENT SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfilment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS BY BRIAN EDWARD BURNS Norman, Oklahoma 2014 HORATIO PARKER’S HORA NOVISSIMA, OP. 30 (1892): A CRITICAL HISTORY AND ANALYSIS A DOCUMENT APPROVED FOR THE SCHOOL OF MUSIC BY ________________________________ Dr. Richard Zielinski, Chair ________________________________ Dr. William Wakefield, Co-Chair ________________________________ Dr. Roland Barrett ________________________________ Dr. Michael Lee ________________________________ Dr. Judith Pender © Copyright by Brian E. Burns 2014 All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I would like to thank my parents, Frank and Loretta Burns, for encouraging me to pursue a career in music and for supporting all of the many steps it has taken to bring me to a place at which I can make a living and a life as a teacher and conductor. In an era virtually obsessed with degree programs that lead toward financial marketability, it is remarkable that they not only allowed but insisted that I follow a path that included music. My family, near and far, has provided invaluable support as I have worked toward the completion of this document. My brother Shawn, sisters-in-law Ana, Michelle, Natalie, and Sharon, and brother-in-law Frank have all given encouragement, both through their words and through their incredibly successful lives. My aunts and uncles, in particular Patricia, Maureen, and Joe Burns and Robert Dennis, showed constant interest in my studies and have always contributed to the intellectually stimulating environment that defines our family gatherings. -

Franz Lachner - Hofkapellmeister Und Komponist 79

Zu Unrecht vergessen Künstler im München des 19. und 20. Jahrhunderts Herausgegeben vom Präsidenten und vom Direktorium der Bayerischen Akademie der Schönen Künste WALLSTEIN VERLAG Inhalt Vorwort von Dieter Borchmeyer 7 ALBERT VON SCHIRNDING Georg ßritting - ein süddeutscher Homer 11 MICHAEL SEMFF Oskar Coester - Einzelgänger zwischen Tradition und Moderne 25 HANS-JOACHIM RUCKHÄBERLE Erich Engel - »... der Münchner ist mehr der Vergangenheit zugewandt, als offen für die Zukunft« 43 FRIEDRICH DENK Albrecht Haushofer für die Schule 63 Η ART MUT SCHICK Franz Lachner - Hofkapellmeister und Komponist 79 FR Α Ν Ζ I s ΚΑ D υ Ν Κ Ε L Hermann Landshoff - Karrierebrüche eines Photographen 5 INHALT JENS MALTE FISCHER Mechtilde Lichnowsky - Eine Erinnerung 125 WINFRIED NERDINGER Der Bildhauer und Architekt Hermann Rosa 141 STEPHAN HUΒER Günter Saree - MÖG-LICH 157 HARTWIG LEHR Rudi Stephan - ein vernachlässigter Seitenpfad in der Musik 173 BERND EDELMANN Ludwig Thuille - Komponist im Schatten von Richard Strauss 189 FRIEDHELM KEMP Konrad Weiß - Der Dichter der cumäischen Sibylle 211 Biographische Notizen 225 Bildnachweise 253 6 Franz Lachner April i8oy - 20. Januar 1 HARTMUT SCHICK Franz Lachner - Hofkapellmeister und Komponist Gänzlich vergessen ist der Name Franz Lachner wohl nicht, jedenfalls nicht in München und darüber hinaus im Kreis der dezidiert musikinteressierten Öffentlichkeit. Nicht wenige wissen zumindest noch, daß Franz Lachner ein Holkapellmeister und (eher konservativer) Komponist im München des 19. Jahrhunderts war. Doch viel mehr weiß man über ihn in der Regel nicht, und vor allem kennt man nach wie vor kaum - wenn überhaupt - seine Musik. Nur weniges davon ist auf CD eingespielt, und im heutigen Konzertleben spielt Lachner so gut wie keine Rolle mehr, abgesehen von ein paar Werken für Bläser, den verdienstvollen Bemühungen des Münchner Rodin- Quartetts um seine Streichquartette oder dem Bereich des Männerchorwesens, wo Lachner nach wie vor eine feste Größe ist. -

Music Manuscripts and Books Checklist

THE MORGAN LIBRARY & MUSEUM MASTERWORKS FROM THE MORGAN: MUSIC MANUSCRIPTS AND BOOKS The Morgan Library & Museum’s collection of autograph music manuscripts is unequaled in diversity and quality in this country. The Morgan’s most recent collection, it is founded on two major gifts: the collection of Mary Flagler Cary in 1968 and that of Dannie and Hettie Heineman in 1977. The manuscripts are strongest in music of the eighteenth, nineteenth, and early twentieth centuries. Also, the Morgan has recently agreed to purchase the James Fuld collection, by all accounts the finest private collection of printed music in the world. The collection comprises thousands of first editions of works— American and European, classical, popular, and folk—from the eighteenth century to the present. The composers represented in this exhibition range from Johann Sebastian Bach to John Cage. The manuscripts were chosen to show the diversity and depth of the Morgan’s music collection, with a special emphasis on several genres: opera, orchestral music and concerti, chamber music, keyboard music, and songs and choral music. Recordings of selected works can be heard at music listening stations. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Der Schauspieldirektor, K. 486. Autograph manuscript of the full score (1786). Cary 331. The Mary Flagler Cary Music Collection. Mozart composed this delightful one-act Singspiel—a German opera with spoken dialogue—for a royal evening of entertainment presented by Emperor Joseph II at Schönbrunn, the royal summer residence just outside Vienna. It took the composer a little over two weeks to complete Der Schauspieldirektor (The Impresario). The slender plot concerns an impresario’s frustrated attempts to assemble the cast for an opera.