Denkorte an Oberschwäbischen Erinnerungswegen NS

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rangfolge Bundestagswahl 2017 WK Zollernalb-Sigmaringen Erststimme Endergebnis

Bareiß (CDU) - Rangfolge Bundestagswahl 2017 WK Zollernalb-Sigmaringen Erststimme Endergebnis Nr Gemeinde Ergebnis Grafik Stimmen 08437047-01 Hettingen 61,29% 730 08417045-01 Nusplingen 56,88% 595 08437102-01 Schwenningen 55,67% 560 08437123-01 Sauldorf 53,69% 837 08417071-01 Weilen unter den Rinnen 53,49% 138 08437044-01 Herbertingen 52,89% 1.474 08437072-01 Leibertingen 52,57% 747 08417078-01 Zimmern unter der Burg 52,49% 95 08437053-01 Hohentengen 52,06% 1.291 08437086-01 Ostrach 51,27% 2.080 08417015-01 Dormettingen 50,62% 329 08417057-01 Schömberg 50,36% 1.205 08437065-01 Krauchenwies 49,88% 1.480 08417014-01 Dautmergen 49,31% 107 08437076-01 Mengen 49,27% 2.709 08437107-01 Stetten am kalten Markt 49,19% 1.462 08437059-01 Inzigkofen 48,99% 822 08437100-01 Bad Saulgau 48,83% 4.711 08417063-01 Straßberg 48,67% 748 08417025-01 Haigerloch 48,50% 2.892 08437114-01 Veringenstadt 48,43% 618 08417022-01 Geislingen 47,51% 1.691 08437101-01 Scheer 47,20% 684 08437031-01 Gammertingen 47,02% 1.561 08437005-01 Beuron 46,65% 202 08417047-01 Obernheim 46,64% 417 08437078-01 Meßkirch 46,26% 2.002 08437105-01 Sigmaringendorf 46,15% 964 08417052-01 Ratshausen 45,88% 178 08417991-B1 Briefwahl ZAK 45,54% 184 08437082-01 Neufra 45,35% 527 08417075-01 Winterlingen 44,96% 1.625 08417044-01 Meßstetten 44,38% 2.648 08437008-01 Bingen 43,51% 751 08417016-01 Dotternhausen 43,22% 497 08417054-01 Rosenfeld 42,24% 1.508 08417010-01 Bitz 42,07% 952 08417029-01 Hausen am Tann 41,85% 95 08437104-01 Sigmaringen 40,59% 3.446 08417079-01 Albstadt 39,68% 8.792 08417002-01 -

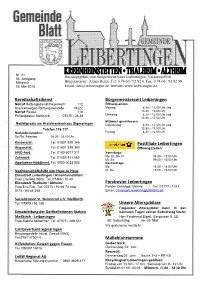

Blättle 2016-21

Nr. 21 Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich 56. Jahrgang Mittwoch, Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0 Fax: 0 74 66 / 92 82 99 25. Mai 2016 Email: [email protected] Internet: www.leibertingen.de Bereitschaftsdienst Bürgermeisteramt Leibertingen Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr 112 Öffnungszeiten: Krankenwagen-Rettungsleitstelle 19222 Montag 8.30 – 12.00 Uhr und Notruf Polizei 110 13.30 – 19.00 Uhr Polizeiposten Meßkirch 07575 / 28 38 Dienstag 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr Mittwoch geschlossen Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen Donnerstag 8.30 – 12.00 Uhr und Telefon 116 117 13.30 – 17.00 Uhr Notfalldienstzeiten: Freitag 8.30 – 12.00 Uhr Sa./So./Feiertag 08.00 - 22.00 Uhr Kinderarzt: Tel. 01801 929 345 Postfiliale Leibertingen Augenarzt: Tel. 01801 929 340 Öffnungszeiten: HNO-Arzt: Tel. 0180 6077 211 Vormittags: Zahnarzt: Tel. 01805 911 660 Mo, Di, Do, Fr 08.30 – 12.00 Uhr Mi, Sa 09.00 – 10.00 Uhr Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 Nachmittags: Mo 16.00 – 18.00 Uhr Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus Di, Do 15.00 – 16.00 Uhr Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 Einsatzort Thalheim / Altheim: Forstrevier Leibertingen Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder Förster Christoph Möhrle Tel. 07777 / 1743 0174 / 65 44 258 Email: [email protected] Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch Tel. 07575 / 93 135 Unsere Altersjubilare Folgender Altersjubilar kann in den Einsatzleitung der Dorfhelferinnen-Station nächsten Tagen seinen Geburtstag feiern: Meßkirch - Leibertingen Herr Ferdinand Elgaß, Bergwiese 8, LB, Frau Sabine Mutschler, Tel. -

Metro Maps on Octilinear Grid Graphs

Metro Maps on Octilinear Grid Graphs Hannah Bast 1, Patrick Brosi 1 and Sabine Storandt 2 1 University of Freiburg 2 University of Konstanz EuroVis 2020 - Norrköping, Sweden TubeMotivation map - Official London Tube Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outside fare zones Outside Check before you travel Cheshunt Epping § East Ham Chesham Watford Junction fare zones No step-free access to the eastbound 9 Chalfont &8 7 8 7 6 5 Enfield Town 8 7 Theydon Bois Theobalds Grove 9 Latimer District line from Tuesday 23 July 2019 Watford High Street Bush Hill Debden Shenfield until early January 2020. Watford Cockfosters Amersham Park Turkey Street High Barnet Loughton --------------------------------------------------------------------------- A Chorleywood Bushey Oakwood A § Heathrow Croxley Totteridge & Whetstone Southbury Chingford Buckhurst Hill 6 TfL Rail customers should change at Rickmansworth Carpenders Park Southgate Brentwood Woodside Park Edmonton Green Terminals 2 & 3 for free rail transfer Moor Park Roding Grange to Terminal 5. Arnos Grove Valley Hill 5 Hatch End Mill Hill East West Finchley Silver Street --------------------------------------------------------------------------- Northwood Highams Park Edgware Harold Wood Stanmore Bounds Green Chigwell § Hounslow West West Ruislip Headstone Lane 4 White Hart Lane Northwood Hills Hainault Step-free access for manual Finchley Central Woodford Gidea Park Hillingdon Ruislip Harrow & Canons Park Burnt Oak Wood Green Bruce Grove Pinner Wealdstone wheelchairs only. Ruislip Manor Harringay Wood Street Fairlop Romford Green South South --------------------------------------------------------------------------- Uxbridge Queensbury Colindale East Finchley Turnpike Lane Woodford Ickenham North Harrow Lanes Tottenham Eastcote Barkingside § Services or access at these stations are Crouch Snaresbrook Emerson Park Kenton Kingsbury Hendon Central Highgate Blackhorse subject to variation. -

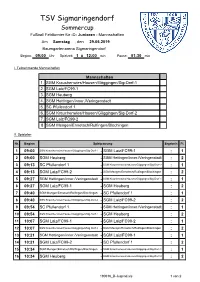

TSV Sigmaringendorf

TSV Sigmaringendorf Sommercup Fußball Feldturnier für -D- Junioren - Mannschaften Am Samstag , den 29.06.2019 Baumgartenarena Sigmaringendorf Beginn: 09:00 Uhr Spielzeit: 1 x 12:00 min Pause: 01:30 min I. Teilnehmende Mannschaften Mannschaften 1. SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-1 2. SGM Laiz/FC99-1 3. SGM Heuberg 4. SGM Hettingen/inner./Veringenstadt 5. SC Pfullendorf 1 6. SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-2 7. SGM Laiz/FC99-2 8 SGM Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen II. Spielplan Nr. Beginn Spielpaarung Ergebnis Pl. Punkte 1 09:00 SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-1 - SGM Laiz/FC99-1 : 1 2 09:00 SGM Heuberg - SGM Hettingen/inner./Veringenstadt : 2 3 09:13 SC Pfullendorf 1 - SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-2 : 1 4 09:13 SGM Laiz/FC99-2 - SGM Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen : 2 5 09:27 SGM Hettingen/inner./Veringenstadt - SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-1 : 1 6 09:27 SGM Laiz/FC99-1 - SGM Heuberg : 2 7 09:40 SGM Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen - SC Pfullendorf 1 : 1 8 09:40 SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-2 - SGM Laiz/FC99-2 : 2 9 09:54 SC Pfullendorf 1 - SGM Hettingen/inner./Veringenstadt : 1 10 09:54 SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-1 - SGM Heuberg : 2 11 10:07 SGM Laiz/FC99-1 - SGM Laiz/FC99-2 : 1 12 10:07 SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-2 - SGM Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen : 2 13 10:21 SGM Hettingen/inner./Veringenstadt - SGM Laiz/FC99-1 : 1 14 10:21 SGM Laiz/FC99-2 - SC Pfullendorf 1 : 2 15 10:34 SGM Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen - SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-1 : 1 16 10:34 SGM Heuberg - SGM Krauchenwies/Hausen/Göggingen/Sig-Dorf-2 : 2 190616_D-Jugend.xls 1 von 2 Nr. -

Nachbarschaftshilfen Im Landkreis Sigmaringen Ort Einrichtung

Nachbarschaftshilfen im Landkreis Sigmaringen Einrichtung Anschrift Mail Tel. Ort Organisierte Kirchplatz 2 nachbarschaftshilfe 07581/ Bad Saulgau Nachbarschaftshilfe 88348 Bad Saulgau @stjohannes 537586 St. Johannes Baptist badsaulgau.de Hilfe von Haus zu Beuron/ Panoramastraße 14 nachbarschaftshilfe. 07579/ Haus e.V. Hausen im Tal 88631 Beuron [email protected] 1522 Beuron avo-bingen@ 07571/ Bingen Aktiv vor Ort e.V. Riedstraße 1-3 t-online.de 748991 Katholische 07586/ Kirchengemeinde 2560153 Dr. Eckener – Str. 9 nbh-herbertingen@ Herbertingen St. Oswald 88518 Herbertingen web.de Nachbarschaftshilfe 0152/ Herbertingen 39512920 Nachbarschaftshilfe Josef-Buchholz- Miteinander- miteinander- Herdwangen- Str. 12 07552/ Füreinander e.V. fuereinander@ Schönach 88634 Herdwangen- 6297 Herdwangen- gmx.de Schönach Schönach Nachbarschaftshilfe Mühlbachweg 17 siglinde.kessler@ 07572/ Hohentengen Hohentengen 88367 Hohentengen web.de 2130 Katholische Kirchengemeinde Familien-und Altenhilfe Kirchplatz 6 vorstand@familien 07558/ Illmensee Drei Seen e.V. 88636 Illmensee hilfe-illmensee.de 910-60 Illmensee 07571/ Hilfe von Haus zu hilfevonhauszuhaus Ziegelweg 2 7307-12 Inzigkofen Haus e.V. inzigkofen@ 72514 Inzigkofen Inzigkofen t-online.de 07571/ 682427 0176/ Hilfe von Haus zu 81653831 Pfarrweg 3 nachbarschaftshilfe Krauchenwies Haus Krauchenwies- 72505 Krauchenwies @se-kr.de Rulfingen e.V. 0176/ 81680826 07466/ Hilfe von Haus zu 910572 Wildensteinerstr. 32 schuele - ute@ Leibertingen Haus e.V. 88637 Leibertingen t-online.de Leibertingen 0162/ 1037613 Fördergemeinschaft Pfarrstraße 8 ulrike.faigle-chaib@ 07572/ Mengen Nachbarschaftshilfe 88512 Mengen drs.de 712478 Mengen Ökumenisch Corneliusweg 11 Mengen- organisierte miniwe@ 07572/ 88512 Mengen- Ennetach Nachbarschaftshilfe kabelbw.de 1868 Ennetach Ennetach nachbarschaftshilfe Meßkirch/ Nachbarschaftshilfe Kolpingstraße 16 0162/ @kirche- Sauldorf Meßkirch- Sauldorf 88605 Meßkirch 6735237 messkirch.de Mit Herz und Hand An der Säge 11 e.V. -

Notrufe Und Bereitschaftsdienste

2 | Donnerstag, 23. September 2021 8 NOTRUFE UND BEREITSCHAFTSDIENSTE NOTRUFE UND RETTUNGSDIENST 112 WEITERE WICHTIGE ANLAUFSTELLEN: Feuerwehr Informationen für Schülerinnen und Schüler Kommandant Eugen Kieferle 0175/9157636 Mo-Fr, 9.00 – 17.00 Uhr 0176 6340 1447 Stv. Kommandant Martin Widmer 0177/6565416 Feuerwehrleitstelle 0751/50915335 Für Kinder und Jugendliche Polizei/Notruf 110 Kummertelefon 0800 1110 333 Polizeirevier Bad Saulgau 07581/4820 Caritasverband Sigmaringen Rotes Kreuz Krankenfahrten 07571/742329 Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG) 07571/7301-0 Giftnotruf Notfalltelefon 0761/19240 SKM Sigmaringen 07571/50767 Kläranlage/Abwasser 0172/7420978 Suchtberatung Sigmaringen Wasserversorgung 0172/7420976 [email protected] 07571/4188 Elisabethenheim Ostrach 07585/ 930730 Gas-Stördienst 0800/0824505 ÄRZTLICHER NOTDIENST PFLEGESTÜTZPUNKT LANDKREIS SIGMARINGEN Hausärztlicher Notdienst (wenn die Arztpraxis zu hat) Beratung für hilfe- & pfl egebedürftige Menschen und deren Angehörige Tel. 116117 oder www.116117.de Hofstraße 12, 88512 Mengen, Tel.(07572) 7137 -431 sowie -372 und -368 Dieser ist außerhalb der Sprechzeiten von Montag – Freitag, nachts, an den E-Mail: pfl [email protected] Wochenenden und Feiertagen erreichbar. Öff nungszeiten: vormittags: Mo-Do 09.30-11.30 Uhr Diese Nummer greift erst, wenn alle Arztpraxen geschlossen haben und am nachmittags: Do 16.00-17.30 Uhr Wochenende. Bei Anruf erfolgt eine Bandansage „sie werden durchgestellt zu einem Ansprechpartner in ihrer Region“ Um Terminvereinbarung -

Gammertingen - Bingen - Sigmaringendorf - Sigmaringen

2 Gammertingen - Bingen - Sigmaringendorf - Sigmaringen SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG, Verkehrsbetrieb HzL - Bereich Omnibus, Herdleäcker 2, 72501 Gammertingen, Tel.: 07574 / 93497-0 Vom 12.02. - 19.02.2021 (Fasnet) und am 14.05.2021 Verkehr wie an schulfreien Tagen. Fahrplan enthält Fahrten der Buslinie 390 (SWEG). Montag - Freitag LINIE 2 2 390 2 2 2 2 2 2 2 2 2 390 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Fahrtnummer 213 221 103 201 203 215 237 283 211 255 253 235 183 229 219 231 285 257 233 263 256 259 205 223 VERKEHRSBESCHRÄNKUNG SSSSSSFSSSSFSSSFSSSSSS HINWEISE FA FA L8FA FA FA Ab FA 44 FA FA FA Gammertingen Bahnhof 06.25 06.43 11.21 12.13 Feldhausen Schule 06.19 06.30 06.50 11.30 12.21 Harthausen Wilsinger Str. 06.21 06.32 11.32 12.24 Kettenacker Dorfplatz 06.27 06.38 11.38 12.31 - Lusthof 06.30 06.41 11.41 12.34 Harthausen Wilsinger Str. 06.52 Langenenslingen Pistre 06.32 06.43 Ittenhausen Haus 92 06.34 06.45 Inneringen Dullenberg 06.37 06.48 - Jahnstr. 06.39 06.50 11.49 - Lindenbergstr. 06.42 - Kirche 06.41 06.51 07.01 11.47 Hochberg Rathaus 06.49 06.57 07.24 Hitzkofen Kirche 06.59 Bingen Friedhof 07.41 11.20 12.08 12.10 - Elogiusstraße 07.00 07.03 07.55 08.02 12.47 Hornstein Ort 06.59 07.07 07.34 11.25 12.15 - Abzweigung 07.00 07.08 07.35 12.13 Bingen Hornsteiner Straße 06.57 07.10 07.37 12.11 - Rathaus 06.05 06.41 06.50 07.04 07.04 07.04 07.12 07.12 07.14 07.15 07.39 07.58 08.07 07.56 11.00 11.18 12.09 12.43 - Bahnhof 06.06 06.48 07.01 07.17 08.00 07.58 11.20 12.12 Hitzkofen Kirche 06.07 07.18 08.02 07.59 11.22 11.33 12.13 - Heudorfer Straße 06.46 11.35 12.15 - Schützenstr. -

Das Findbuch Als PDF-Datei

Findbuch zum genealogischen Archiv des Geistlichen Rats Wilhelm Burth Seite 1 Das genealogische Archiv des Geistlichen Rats Wilhelm Burth im Stadtarchiv Meßkirch Findbuch Inhalt Vorbemerkungen ................................................................................................................... 4 Benutzungshinweise zu diesem Findbuch ............................................................................. 5 Anhang .................................................................................................................................. 5 Abkürzungen ......................................................................................................................... 7 Der Bestand: Persönliches Archiv ............................................................................................................... 8 Familien- und heimatgeschichtliches Archiv .......................................................................... 9 A – Allgemeines Archiv (Graues Archiv) ............................................................................ 9 A 0 – Laufende Geschäfte .............................................................................................. 9 A 1 – Generalia .............................................................................................................12 A 10 – Archivpläne .....................................................................................................12 A 11 – Briefwechsel ...................................................................................................12 -

IM BLICK Schulbrief Im September 2018

IM BLICK Schulbrief im September 2018 Wir wünschen allen LIZErianerInnen ein gutes und - im Sinne des Textes von Pfarrer Dr. Keller - erfolgreiches Schuljahr. Impuls: Aus dem „Spiegel der Vollkommenheit“ einem Bericht über Franziskus von Assisi – verfasst von Bruder Leo, einem Gefährten des Franziskus (vgl. III. Kapitel [27] 1-10) Zu jener Zeit, als der selige Franziskus Brüder zu haben Schülerinnen und Schülern schon in den ersten LIZE-Jahren begann vor Augen gestellt. Später geht es dann darum, wie eine fran- und mit ihnen bei Rivotorto in der Nähe von Assisi weilte, ziskanische Grundhaltung gelebt werden kann. geschah es, Auch unser Schulprofil und Leitbild entspringt der franziska- dass eines Nachts, als alle Brüder schliefen, nischen Grundhaltung: SMS: Selbstentfaltung – Mitempfin- zur Mitternachtsstunde ein Bruder zu schreien anfing: den – Sorgsamkeit. Ich sterbe, ich sterbe. Die drei Leitbegriffe werden real im Alltag des Schullebens, Erstaunt und erschrocken wachten alle auf. … in vielen einzelnen kleinen und großen Aktionen, denken wir Der selige Franziskus erhob sich und fragte: an die Unterstützung beim Lernen, an Compassion, an die Wer hat das gesagt: ich sterbe? ÖkoFair-Woche bzw. WeltFairÄnderer-Woche, an den Solar- Und jener Bruder sagte: Ich war es! Lauf für Gerechtigkeit und anderes mehr. Und Franziskus darauf: Welche Impulse könnten von dieser franziskanischen Was hast du, Bruder? Warum wirst du denn sterben? Prägung ausgehen? Und jener sagte: Ausgehend von der Begebenheit aus dem Leben des Fran- Ich sterbe vor Hunger! ziskus von Assisi, die diesen Überlegungen voransteht, lassen sich vier Perspektiven aufzeigen. Daraufhin ließ der selige Franziskus den Tisch zubereiten, Zum einen wäre dies eine Grundhaltung der Aufmerksam- und da er ein Mensch mit großem Mitgefühl und Einfüh- keit. -

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung Zur Bildung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung des „Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Sigmaringen“ Präambel Zur Verbesserung der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Gutachterausschüsse wird bei der Stadt Sigmaringen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 Gutachterausschuss- verordnung (GuAVO) in der Fassung vom 11.12.1989, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.09.2017 (GBl. S. 497), für die Städte Bad Saulgau, Gammertingen, Hettingen, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf, Scheer, Sigmaringen, Veringenstadt und die Gemeinden Beuron, Bingen, Herbertingen, Herdwangen- Schönach, Hohentengen, Illmensee, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Schwenningen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Wald ein gemeinsamer Gutachterausschuss gebildet. Hierzu wird gemäß §§ 1, 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.12.1974, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.12.2015 (GBl. S. 1147/1149), nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen: § 1 Gegenstand der Vereinbarung (1) Die Städte Bad Saulgau, Gammertingen, Hettingen, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf, Scheer, Sigmaringen, Veringenstadt und die Gemeinden Beuron, Bingen, Herbertingen, Herdwangen-Schönach, Hohentengen, Illmensee, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Schwenningen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Wald übertragen die Erfüllung der in §§ 192 – 197 Baugesetzbuch geregelten Aufgaben des Gutachterausschusses auf die Stadt Sigmaringen. Die Stadt Sigmaringen ist „übernehmende -

Enbw Report 2013: “Assumes”, “Forecasts”, “Potentially” E-Mail: [email protected] 7 March 2014 Or “Continued” and Similar Expressions

Report 2013 › Energiewende. Safe. Hands on. 201320 Condensed version Report 2013 › Energiewende. Safe. Hands on. 2020 Condensed version Goal system 2013 » 2014 – 2016 » 2020 Finance Goal dimension Financial performance Report on risks Expected trend in finance indicators and opportunities financial performance indicators p. 46 et seq. p. 66 et seqq. p. 102 et seqq. p. 118 et seq. Customers Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in customers mance indicators and opportunities the customers area p. 47 et seq. p. 84 p. 106 et seq. p. 119et seq. Employees Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in employees mance indicators and opportunities the employees area p. 48 et seq. p. 84 et seqq. p. 104 et seq. p. 120 Compliance Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in compliance mance indicators and opportunities the compliance area p. 49 p. 88 et seqq. p. 106 p. 121 Ecology Goal dimension Non-financial perfor- Report on risks Expected trend in ecology mance indicators and opportunities the ecology area p. 49 et seq. p. 90 et seqq. p. 103 p. 121 Our segments Segment 51.1 billion KWh of electricity Sales1 sales (B2C/B2B) Tasks: advisory service; sale of electricity, gas and other prod- 67.7 billion KWh of gas ucts; providing of energy-related services; “Sustainable City” sales (B2C/B2B) project development; support for local authorities, including signing of franchises; collaboration with public utilities 227.1 € million adjusted EBITDA Segment 67.9 TWh of electricity -

Downloaded from Brill.Com09/23/2021 06:18:01PM Via Free Access

part 2 Urban Communities and Non-Urban Sites ∵ Elisabeth Gruber - 9789004315693 Downloaded from Brill.com09/23/2021 06:18:01PM via free access <UN> Elisabeth Gruber - 9789004315693 Downloaded from Brill.com09/23/2021 06:18:01PM via free access chapter 4 The City as Commune Elisabeth Gruber Introduction Throughout the regions of medieval Europe as well as in South Arabia, urban settlements played an important role in the political, economic and social development of a landscape. These settlements not only had infrastructural or centralizing functions but also provided opportunities for as well as constraints on the coexistence of several groups with specific qualities, forms and practices of belonging, togetherness, and solidarity.1 Within the Visions of Community project (viscom), we investigate various forms of identification and belonging in different settings of coexistence and thus ask to what extent dense settle- ments like European urban communities or South-Arabian non-urban sites can be considered as communities.2 We are aware that we are comparing com- munities under different legal, economic, religious, political, and also social conditions. But we are also interested in developing shared criteria to establish how and by what means these forms of settlement provided the framework for the formation of coexisting but also conflicting groups in late medieval times.3 In this paper I first want to examine the legal basis on which cities in the Holy Roman Empire can be typologically understood as urban communities. Civic rights and duties, confirmed by a civic oath, had long been held to be the most significant elements of formal belonging which entitled a person to par- ticipate in this thus politically defined type of community.