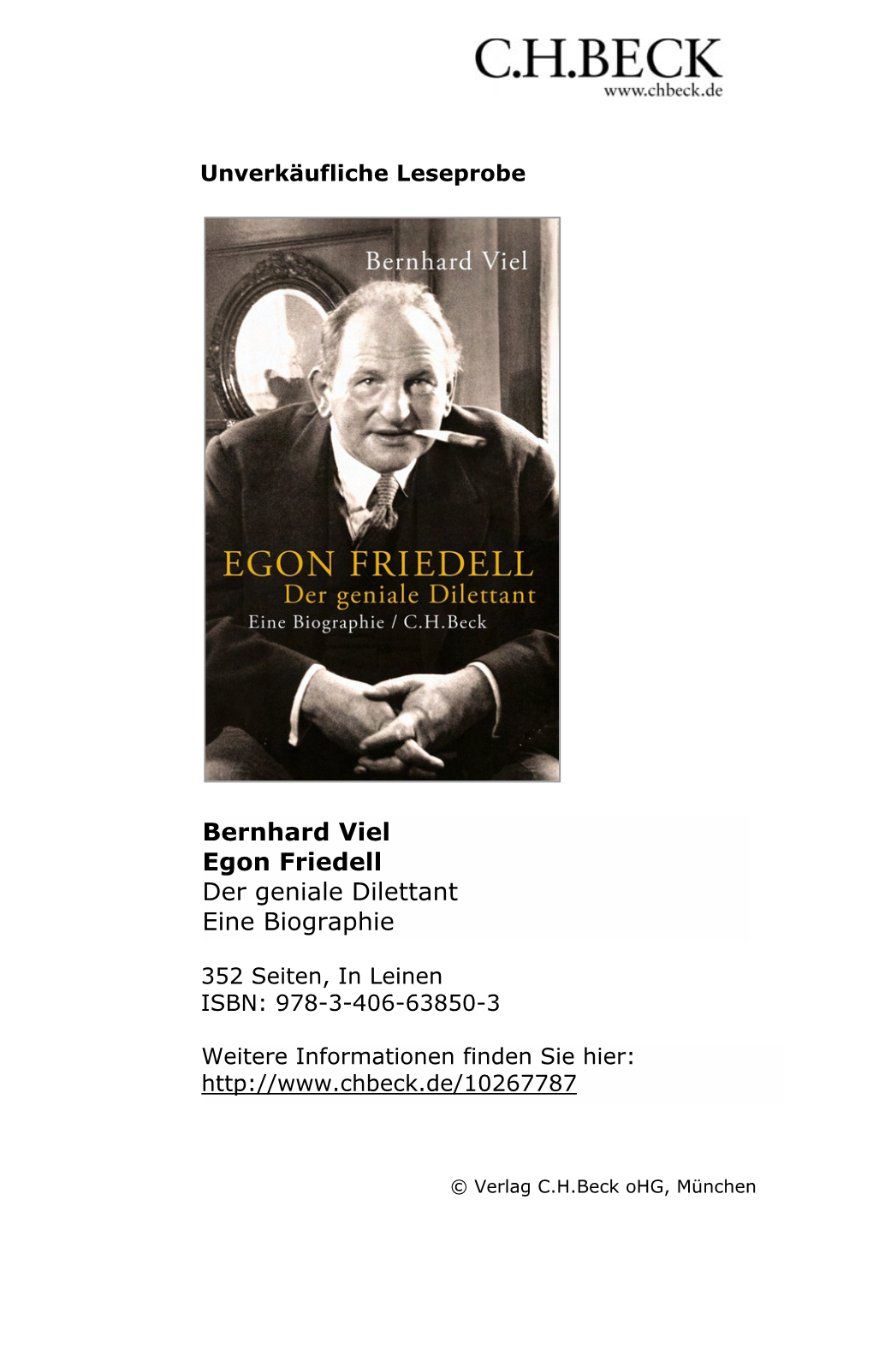

Egon Friedell Der Geniale Dilettant Eine Biographie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ecce Friedell Zum 130

FORSCHUNG ................................................................................................................ Renate Reschke Ecce Friedell Zum 130. Geburtstag und zum 70. Todestag von Egon Friedell Alfred Polgar hat Friedell (1878–1938) eine »selten gewordene Spielart des moder- nen Kulturmenschen« genannt. Er war ein Multitalent: Doktor der Philosophie, Dra- maturg, Literaturwissenschaftler, Kabarettist, Schauspieler, Schriftsteller und Autor einer der geistreichsten Kulturgeschichten, mit der er zu den großen Kultur- historikern gehört. Er verkörpert wie nur wenige die Moderne des 20. Jahrhun- derts. Als die Gestapo ihn 1938 verhaften will, springt er aus dem Fenster seiner Wiener Wohnung. An ihn ist zu erinnern. Mit dem anzüglichen »Ecce«, das dem Dichterfreund Peter Al- tenberg galt: Ecce Poeta. Ein paar Semester Berlin KULTURWISSENSCHAFT Ecce Friedell. Die Friedrich-Wilhelms-Universität hat Egon Fried- mann, seit 1916 offiziell Friedell, nur selten gesehen. Er hatte sich nach mehreren erfolglosen Abiturversu- chen am 16.11.1897 an der Alma mater berolinensis für Philosophie und Germanistik unter der Nummer »2267/88. Rektorat« eingeschrieben, wurde aber bereits am 18.4.1899 wegen »Unfleiß« und »Nichtan- nahme der Vorlesungen« aus dem Studentenregister Abb. 2 gelöscht (Abb. 1). Man bescheinigte ihm nur, dass er Egon Friedell als Student der Philosophischen Fakultät nicht ganz unbekannt (Annemarie Kotab, Friedell-Archiv Kufstein) war. Ob er überhaupt und welche Vorlesungen er besucht hat, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sein dern als Möglichkeit, zu denken, was »noch niemand Interesse galt jedenfalls der Geschichte und Literatur, gedacht hat, was recht eigentlich die Aufgabe des der Philosophiegeschichte und den alten Sprachen. So menschlichen Denkens und der Wissenschaft ist.« ist zu vermuten, dass er in dieser Richtung das eine oder andere Angebot genutzt haben wird. -

„Ödön Von Horváths Werk Im Spiegel Der Realen Sozialen Verhältnisse Der Weimarer Republik“

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Ödön von Horváths Werk im Spiegel der realen sozialen Verhältnisse der Weimarer Republik“ Verfasserin Doris Rosa Zisser angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuer: Doz. Mag. Dr. Klaus Kastberger 2 Inhalt 1. Vorwort ........................................................................................................... 5 2. Rezeptionsgeschichte. Ein Überblick ........................................................... 7 2.1 Von den Anfängen bis in die siebziger Jahre ........................................ 7 2.2 Zur Sprache der Horváthschen Figuren ................................................ 9 2.3 Die Rezeption in den achtziger Jahren – das Werk im geistesgeschichtlichen und sozialen Kontext ................................................. 11 2.4 Die psychoanalytische Interpretation der neunziger Jahre ............... 13 2.5 Gegenwart .............................................................................................. 15 3. Biografische Daten ....................................................................................... 16 3.1 Der Ausgangspunkt – die Donaumonarchie ....................................... 16 3.2 Kindheit und Jugend Ödön von Horváths – die Jahre bis 1920 ........... 18 3.3 Erste schriftstellerische Versuche – 1920 bis 1924 ................................ 21 Exkurs: Berlin in den Zwanziger Jahren ...................................................... -

Kulturgeschichte Der Neuzeit

Kulturgeschichte der Neuzeit Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg Bearbeitet von Egon Friedell 1. Auflage 2005. Taschenbuch. 864 S. Paperback ISBN 978 3 423 30061 2 Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm Gewicht: 507 g Weitere Fachgebiete > Geschichte > Europäische Geschichte schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. dtv »Friedells >Kulturgeschichte< nimmt in der Historienschrei- bung eine besondere Rolle ein — als einer der eigenwilligsten und faszinierendsten jener Exkurse in die Vergangenheit, die es vermögen, uns frühere Zeiten und Erscheinungen nahezubringen. Durch seine Gabe einer ebenso klugen und klaren wie leuchtenden Sprache verstand er ein Gedanken- gebäude wie die Kantsche Philosophie nicht minder genial zu umreißen als dem Zeitgeist des Rokoko oder des zweiten Kaiserreichs lebendige Existenz einzuhauchen. Mit einer unglaublichen Belesenheit, einem bestrickenden Witz, ei- nem exakt wissenschaftlichen Verstand und wahrhaft subti- len Kunstgeschmack gibt er unzählige Aspekte der kulturel- len Entwicklung des europäischen — und amerikanischen — Menschen von der Renaissance bis zum Ersten Weltkrieg. Er stellt ihn in seine äußere und geistige Umwelt, schildert seinen Alltag, seine Tracht und Sitte mit derselben evokati- ven Frische wie die großen ideologischen Strömungen der Zeit. In Friedell stand noch einmal die berauschende Fiktion vom universalen Menschen vor uns auf. « (Hilde Spiel) Egon Friedell (bis 1916 Friedmann) wurde am 21. -

The Long Shadow of Emmy Wellesz with a Translation of Her ‘Buddhist Art in Bactria and Gandhāra’

The long shadow of Emmy Wellesz with a translation of her ‘Buddhist Art in Bactria and Gandhāra’ Karl Johns Emilia Franciska Stross (1889-1987) had married Egon Josef Wellesz (1885-1974) in Vienna in August 1908. She was known as Emmy both informally and in documents such as the university records. As it was published in the summary article below, her dissertation exemplifies work being done in Josef Strzygowski’s ‘I. Kunsthistorisches Institut der Universität Wien’ during the time when Heinrich Glück (1889-1930) was active there. Since her life and career were intertwined with that of her husband, she also provides evidence of the influence of art historians on musicology in the early 20th century. Emmy Wellesz had been a favourite student of Eugenie Schwarzwald at the famous private girl’s school founded and led by her, and was then enrolled at the university in the department led by Josef Strzygowski while also attending the teaching of Max Dvořák. She was employed as ‘Assistentin’ to Strzygowski and earned her doctorate with the aforementioned study and then herself taught at the Schwarzwaldschule. As is well known, her sometime fellow teachers there among others included Adolf Loos, Egon Friedell, Oskar Kokoschka and Arnold Schoenberg. When Schoenberg cancelled his classes there, Egon Wellesz is thought to have become his earliest private student. They were nonetheless not as close as others. Aside from their differences in style and attitude to voice, drama, orchestration and other elements, it might actually have been the very sociability of Egon Wellesz that to some degree alienated Arnold Schönberg. -

Ulrich Megerle

Über Anekdoten 5 Splitter 9 Sylvestermarotten 11 Abraham a Sancta Clara (Ulrich Megerle) (1644-1709) 13 Peter Altenberg (Richard Engländer) (1859-1919) 14 Hans Christian Andersen (1805-1875) 17 Walter Angel (1883-1954) 21 Gabrieled'Annunzio(1863-1938) 21 Jean Anouilh (1910- ) 22 Ludwig Anzengruber (1839-1889) 22 H. C. Artmann (1921 - ) 22 Raoul Auernheimer (1876 -1948) 22 Hermann Bahr (1863-1934) 23 Honore de Balzac (1799-1850) 25 Peter Bamm (Curt Emmerich) (1897-1975) 26 Barbey d'Aurevilly (1808-1889) 27 Wolfgang Bauer (1941- ) 27 Pierre Augustin Beaumarchais (1732-1799) 27 Richard Beer-Hofmann (1866-1945) 27 Karl Michael Bellmann (1741 -1795) 28 Gottfried Benn (1886-1956) 29 Pierre Benoit (1886-1962) 29 Werner Bergengruen (1892-1964) : 29 Raimund Berger (1917-1954) 30 Tristan Bernard (1866-1947) 30 Rudolf Binding (1867-1938) 31 Björn Björnson (1832-1910) 32 Oskar Blumenthal (1852-1917) 32 186 http://d-nb.info/204834023 Felix Braun (1885-1973) 33 Berthold Brecht (1898-1956) 35 Hermann Broch (1886-1951) 35 Max Brod (1884-1968) 36 Ferdinand Bruckner (Theodor Tagger) (1891 -1958) 36 La Bruyere (1645-1696) 36 Lord George Gordon Noel (1788-1824) 36 Albert Camus (1913-1960) 37 Ignaz Castelli (1781 -1862) 37 Sebastian Roch Nicolas Chamfort (1741 -1794) 37 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 38 Agathe Christie (1891-1976) 38 Paul Claudel (1868-1955) 38 Mathias Claudius (1740-1815) 39 Jean Cocteau (1892-1963) 39 Colette Sidonie Gabrielle (1873-1954) 40 Pierre Corneille (1606-1684) 40 Georges Courteline (Molnaux) (1860-1929) 41 Prosper Joliot -

Crimes Against History

PROVISIONAL MEMORIAL FOR HISTORY PRODUCERS KILLED FOR POLITICAL REASONS (FROM ANCIENT TIMES TO 2017) Presentation The list is ordered by country, then by year of death, then alphabetically. Methodology The list includes history producers (all those involved, professionally or other- wise, in the collection, creation, or transmission of history) killed because they were history producers; or because they were members of categories such as in- tellectuals, academics, journalists, human rights defenders, or political activists; or because they were members of a specific national, racial, ethnic, or religious group. The list should only be interpreted with knowledge of the database crite- ria and restrictions explained in Chapter 1. Disclaimer The author does not necessarily share the views, historical or otherwise, or ap- prove the actions of the persons on this list. Notes 1. The list has a preliminary character. Additions and corrections are welcome. 2. Excluded from the list were: • Cases of deaths with insufficient data in the Inka Empire, Imperial and Maoist China, the Stalinist USSR, and Duvalier Haiti. • Deaths that constitute borderline cases with other disciplines, professions, or offices (literary scholars, religious scholars, sociologists, presidents). 156 Provisional memorial for history producers • Deaths of Nazi collaborators (see Chapters 1 and 2); deaths of Holocaust deniers in France and Poland; political figures indicted for international crimes who also were historians and who died before, during, or after their trial (see -

Demonic History: from Goethe to the Present

Demonic History Demonic History From Goethe to the Present Kirk Wetters northwestern university press evanston, illinois Northwestern University Press www.nupress.northwestern.edu Copyright © 2014 by Northwestern University Press. Published 2014. All rights reserved. Printed in the United States of America 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Wetters, Kirk, author. Demonic history : from Goethe to the present / Kirk Wetters. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8101-2976-4 (cloth : alk. paper) 1. Demonology in literature. 2. German literature—19th century—History and criticism. 3. German literature—20th century—History and criticism. 4. Devil in literature. I. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832. Urworte orphisch. II. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832. Urworte orphisch. English. III. Title. [DNLM: 1. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832— Criticism and interpretation.] PT134.D456W48 2014 830.937—dc23 2014012468 Except where otherwise noted, this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. In all cases attribution should include the following information: Wetters, Kirk. Demonic History: From Goethe to the Present. Evanston: Northwestern University Press, 2015. For permissions beyond the scope of this license, visit http://www.nupress .northwestern.edu/. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high-quality books open access for the public good. More information about the initiative and links to the open-access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. -

Thomas Carlyle, Fascism, and Frederick: from Victorian Prophet to Fascist Ideologue

Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2007-07-20 Thomas Carlyle, Fascism, and Frederick: From Victorian Prophet to Fascist Ideologue Jonathon C. McCollum Brigham Young University - Provo Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd Part of the History Commons BYU ScholarsArchive Citation McCollum, Jonathon C., "Thomas Carlyle, Fascism, and Frederick: From Victorian Prophet to Fascist Ideologue" (2007). Theses and Dissertations. 1439. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1439 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. CARLYLE, FASCISM, AND FREDERICK: FROM VICTORIAN PROPHET TO FASCIST IDEOLOGUE by Jonathan Claymore McCollum A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of History Brigham Young University July 2007 Copyright © 2007 Jonathan Claymore McCollum All Rights Reserved BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY GRADUATE COMMITTEE APPROVAL of a thesis submitted by Jonathan Claymore McCollum This thesis has been read by each member of the following graduate committee and by majority vote has been found to be satisfactory. ______________________________ ____________________________________ Date Paul E. Kerry, Chair ______________________________ ____________________________________ -

Egon Friedell, Kabarettist, Schauspieler, Kritiker, Schriftsteller, Kulturphilosoph, Hundefreund Und Lebemann, Verschlug Es in Den 1930Er-Jahren Sommers Nach Kufstein

Was man leider nur auf dem Lande findet Egon Friedell, Kabarettist, Schauspieler, Kritiker, Schriftsteller, Kulturphilosoph, Hundefreund und Lebemann, verschlug es in den 1930er-Jahren sommers nach Kufstein. Sein idyllisch gelegenes Landhaus wurde ihm, dem Stadtmenschen, zum Refugium. Von Susanne Gurschler Der letzte Auftritt war kurz und dramatisch. Egon Notizen gemacht, das Exposé zum Alexanderroman Friedell, der sich schon für die Nachtruhe zurechtge- war bereits angelegt; 500 Seiten stark sollte er werden, macht hatte, sah die zwei SA-Männer, die am Eingang 300 Personen auftreten. zur Wohnung standen und nach dem „Jud Friedell“ Heute erinnert in Kufstein nur noch wenig an ihn: gefragt hatten. Er ging zum Fenster, öffnete es, hiev- ein kurzer Weg im Stadtteil Zell, eine Büste im dritten te seinen massigen Körper auf das Fensterbrett und Stock des Rathauses, im Stadtarchiv ein Ordner mit sprang. Er soll, so erzählte eine Nachbarin, die den Unterlagen und Tonaufzeichnungen, die der Autor und Sturz beobachtet hatte, einem vorbeikommenden Pas- Regisseur Klaus Peter Dencker in den 1970er-Jahren santen noch höflich zugerufen haben, zur Seite zu tre- für ein Filmporträt und ein Buch über Friedell gesam- ten. Dann habe er sich kopfüber fallen lassen. melt hat, und das Häuschen, in dem Friedell wohnte. Freunde und Wegbegleiter wie die Autoren Franz Nichts, was einem die Person Friedell näherbrächte Theodor Csokor und Alfred Polgar oder die Mäzenin oder sein Verhältnis zu Kufstein erklärte. und Journalistin Berta Zuckerkandl hatten ihn in den Tagen vor seinem Sprung in den Tod noch gebeten, ja Hätte Egon Friedell sich seinen letzten Auftritt aussu- gedrängt, das Land zu verlassen. -

Leseprobe-30061.Pdf

dtv »Friedells >Kulturgeschichte< nimmt in der Historienschrei- bung eine besondere Rolle ein — als einer der eigenwilligsten und faszinierendsten jener Exkurse in die Vergangenheit, die es vermögen, uns frühere Zeiten und Erscheinungen nahezubringen. Durch seine Gabe einer ebenso klugen und klaren wie leuchtenden Sprache verstand er ein Gedanken- gebäude wie die Kantsche Philosophie nicht minder genial zu umreißen als dem Zeitgeist des Rokoko oder des zweiten Kaiserreichs lebendige Existenz einzuhauchen. Mit einer unglaublichen Belesenheit, einem bestrickenden Witz, ei- nem exakt wissenschaftlichen Verstand und wahrhaft subti- len Kunstgeschmack gibt er unzählige Aspekte der kulturel- len Entwicklung des europäischen — und amerikanischen — Menschen von der Renaissance bis zum Ersten Weltkrieg. Er stellt ihn in seine äußere und geistige Umwelt, schildert seinen Alltag, seine Tracht und Sitte mit derselben evokati- ven Frische wie die großen ideologischen Strömungen der Zeit. In Friedell stand noch einmal die berauschende Fiktion vom universalen Menschen vor uns auf. « (Hilde Spiel) Egon Friedell (bis 1916 Friedmann) wurde am 21. Januar 1878 in Wien geboren. Er studierte Philosophie und Germa- nistik; 1904 Promotion mit einer Arbeit über >Novalis als Philosoph>. Kabarettist, Schauspieler, Theaterkritiker, Feuil- letonist, Schriftsteller. 1908 erschien seine erste literarische Arbeit, >Der Petroleumkönig<. Seit 1913 Schauspieler bei Max Reinhardt. 1923 Uraufführung seiner >Judastragödie< am Burgtheater. Berühmt machte ihn die hier vorgelegte >Kulturgeschichte der Neuzeit<, die von 1927-1931 erschien. Von einer geplanten >Kulturgeschichte des Altertums< wur- de 1937 die >Kulturgeschichte Ägypents und des Alten Orients< veröffentlicht und 1940 die >Kulturgeschichte Griechenlands>. Sie blieb unvollendet, da sich Friedell am 16. März 1938, kurz nach dem Einmarsch Hitlers in Wien, das Leben genommen hatte. -

Literatur Und Ihre Zeit. Geschichten Aus Dem Wiener Wald Von Ödön

Medienbegleitheft zur DVD 12452 LITERATUR UND IHRE ZEIT Geschichten aus dem Wiener Wald von Ödön von Horváth Medienbegleitheft zur DVD 25 Minuten, Produktionsjahr 1993 Inhaltsverzeichnis Seite Kurzbiographie 2 Die Zwischenkriegszeit 3 Ein Chronist seiner Zeit 5 Das neue Volksstück 7 Der Bildungsjargon 8 Ein Tod, wie für die Bühne geschrieben 10 Bibliographie 11 Einsatzmöglichkeiten in der Oberstufe 11 Lehrplanbezug 11 Umsetzungsmöglichkeiten 12 Ausarbeitungsvorschläge 13 - 1 - Kurzbiographie: 1901 Am 9. Dezember wird Ödön von Horváth in Sušak, einem Vorort von Fiume, geboren. Der Vater ist Diplomat und stammt aus Vukovar (Kroatien). Die Mutter, Tochter eines Oberstabsarztes, ist aus Broos (Siebenbürgen) gebürtig. 1902-1917 Bedingt durch den Beruf des Vaters wohnt die Familie innerhalb dieser Jahre in Belgrad, Budapest, München und Pressburg. Ödön besucht ungarische und deutsche Schulen. 1919 In Wien macht Horváth die Matura. Er wohnt während dieser Zeit bei seinem Onkel im 8. Bezirk. Hernach kehrt er zu seinen Eltern zurück, die jetzt wieder in München leben. 1920 Horváth beginnt Kurzgeschichten zu schreiben. Viele der frühen Manuskripte vernichtet er später. Mitte Juni übernachtet er in Wien, in der Pension Zipser, 8. Bezirk, Lange Gasse 49. Einige Schritte die Gasse stadteinwärts entdeckt Horváth jenes kleine Haus mit Balkon, das zum Vorbild für den Hauptschauplatz in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ wird: „Stille Straße im achten Bezirk“. 1924 Die Eltern bauen in Murnau, unweit von Garmisch-Partenkirchen, ein Haus. Hierher zieht sich auch Ödön in der Folge immer wieder kurz- fristig zurück. Ende des Jahres beschließt Horváth nach Berlin zu übersiedeln. Zeitschriften veröffentlichen seine Prosaarbeiten. 1927 „Revolte auf Côte 3018“, im November in Hamburg uraufgeführt, fällt durch. -

Ödön Von Horváth Und HW Becker Fünf Thesen Zu Horváths E

Die Dissoziation eines Schriftstellers in den Jahren 1934-1936: Ödön von Horváth und H.W. Becker Fünf Thesen zu Horváths Eintritt in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller am 11.07.1934 Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.) eingereicht an der Philosophischen Fakultät II der Humboldt-Universität zu Berlin von Karsten Brandt Geburtsdatum: 25.05.1960 Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin: Prof. Dr. Jürgen Mlynek Dekan der Philosophischen Fakultät II: Prof. Dr. Wolfgang Hock Gutachter: 1. Prof. Dr. Frank Hörnigk 2. Prof. Dr. Hannelore Scholz Tag der mündlichen Prüfung: Tag der mündlichen Prüfung: 03.02.2004 2 Danksagung Zuerst danke ich vor allem meiner Schwester, der Buchhändlerin Jutta Brandt- Scheu- Schneider. Viele Anmerkungen, Buchtitel und Korrekturen verdanke ich ihr. Der wichtigste Ratgeber bei dieser Arbeit war Professor Traugott Krischke, der leider im Jahre 1996 verstorben ist. Als Herausgeber von drei Horváth- Gesamtausgaben und informiertester Kenner aller Lebens- Umstände Ödön von Horváths sowie Herausgeber vieler Materialienbände, hatte er mir sämtliche Urkunden zur Verfügung gestellt, die zur Kenntnis von Horváths Leben unentbehrlich sind, unter vielen anderen das Dokument, das Horváths Eintritt in den „Reichsverband deutscher Schriftsteller“ (RDS) bezeugt. Prof. Krischke hat meine Recherchen von Anfang an begleitet, mich oft und hart kritisiert und mir in unserem Briefwechsel immer durch neue Informationen und Material weiter-geholfen. Ich danke auch seiner Frau Susanna Foral-Krischke, der Mitherausgeberin der Kommentierten Werkausgabe im Suhrkamp Taschenbuchverlag, die nach dem Tod ihres Mannes den Briefwechsel fortgesetzt hat. Mein besonderer Dank gilt François Fejtö für sein Interview, das er mir als Freund Ödön von Horváths im Mai 1993 gewährte.