Mapa De Riesgo De Motavita

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aspectos Socio - Económicos Fotografía: Archivo - Corpoboyacá Reforestación - Corpoboyacá Figura 15.- Densidad Poblacional Por Municipio

Fotografía: Archivo Corpoboyacá Aislamiento y reforestación. Páramo de Cortadera. Toca - Boyacá Capítulo V Aspectos Socio - Económicos Fotografía: Archivo - Corpoboyacá Reforestación - Corpoboyacá Figura 15.- Densidad poblacional por municipio. 5. Dinámica Demográfica La población de la jurisdicción de Corpoboyacá según proyecciones del DANE, para el año 2015 (con base al censo 2005) 159 (Tabla 41) corresponde a 1.002.561 habitantes, de los cuales, 603.486 habitantes que corresponden al 60,20% habitan en el sector urbano y el 39,80 % o sea 399.075 en el sector rural, evidenciándose una disminución del 10,18% en la población rural de la jurisdicción con relación a la existente en 2005, la cual era de 439.731 habitantes en el sector rural, y comparativamente con la población rural del año 1985, se evidencia una disminución del 28,31% siendo la población rural de ese año 512.076 habitantes. Tabla 41. Población por provincias proyectada para Corpoboyacá 2015. Gráfica 7. Población Provincial de Corpoboyacá 2015. POBLACIÓN PROVINCIAS / MUNICIPIOS AÑO 2015 CENTRO: Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaíta, Motavita, Oicatá, Sa- 295.071 macá, Siachoque, Sora, Sotaquirá, Toca, Tunja y Tuta. GUTIÉRREZ: Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán y Pan- 23.816 queba LENGUPÁ: Berbeo, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquirá. 21.041 NORTE: Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativa- 33.150 sur, Soatá, Susacón y Tipacoque. OCCIDENTE: Briceño, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pau- 121.403 na, Puerto Boyacá, Quípama, San Pablo de Borbur y Tununguá. RICAURTE: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Ráquira, Sá- chica, San José de Pare, Santana, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, 84.786 Togüí y Villa de Leyva. -

Sogamoso, Tunja, Boyacá

Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Sogamoso, Tunja, Boyacá Julio 26 de 2019 Colombia. Distribución de la población por sexo y edad en los Población censada por sexo y edad censos históricos Avance en el proceso de transición demográfica asociado con el marcado cambio en la fecundidad, el descenso de la mortalidad, la acelerada urbanización y el crecimiento económico. 80 a 84 80 a 84 70 a 74 70 a 74 60 a 64 60 a 64 50 a 54 50 a 54 40 a 44 40 a 44 30 a 34 30 a 34 20 a 24 20 a 24 10 a 14 10 a 14 0 a 4 0 a 4 10% 5% 0% 5% 10% 10% 5% 0% 5% 10% 1964 1973 80 a 84 80 a 84 70 a 74 70 a 74 60 a 64 60 a 64 50 a 54 50 a 54 40 a 44 40 a 44 30 a 34 30 a 34 20 a 24 20 a 24 10 a 14 10 a 14 0 a 4 0 a 4 10% 5% 0% 5% 10% 10% 5% 0% 5% 10% 1985 1993 Fuente: DANE – CNPV 2018, I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S Nacional. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Nacional. Proyecciones de población 2018 derivadas del Censo 99 General 2005 96 93 mujeres mujeres 90 87 84 81 ? 78 78 75 75 72 72 69 69 66 66 63 63 60 60 57 57 54 54 51 51 48 48 45 45 42 42 39 39 36 36 33 33 30 30 27 27 24 24 21 21 18 18 15 15 12 12 9 09 6 06 3 03 0 00 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% CNPV Proyecciones Fuente: DANE 44.164.417 = personas efectivamente censadas 43.835.324 personas censadas Estimación provisional de en hogares particulares + = 48.258.494 + personas 329.093 4.094.077 Total personas en personas omitidas Lugares Especiales 8,5% del total de personas de Alojamiento (LEA) 8,5% en hogares particulares 13.480.729 14.243.223 viviendas hogares con hogares particulares particulares Fuente: DANE – CNPV 2018, I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S Colombia. -

Secretaria De Cultura Y Patrimonio De Boyaca

Listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y gestores culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad para la asignación de transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos con los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC de conformidad con el Decreto Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020”. -

Presentación De Powerpoint

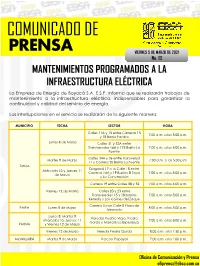

COMUNICADO DE PRENSA VIERNES 5 DE MARZO DE 2021 No. 13 MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. informa que se realizarán trabajos de mantenimiento a la infraestructura eléctrica, indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía. Las interrupciones en el servicio se realizarán de la siguiente manera: MUNICIPIO FECHA SECTOR HORA Calles 11A y 15 entre Carreras 15 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. y 18 Barrio Paraíso Lunes 8 de Marzo Calles 31 y 32A entre Transversales 16A y 17E Barrio La 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. Fuente Calles 34A y 36 entre Transversal Martes 9 de Marzo 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. 17 y Carrera 20 Barrio La Fuente TUNJA Diagonal 17 a la Calle 18 entre Miércoles 10 y Jueves 11 Carreras 14A y 19 Barrios El Topo 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. de Marzo y La Concepción Carrera 19 entre Calles 28 y 32 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. Viernes 12 de Marzo Calles 20 y 23 entre Transversales 15 y 18 barrios 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. Kenedy y Los Cojines del Zaque Carrera 3 con Calle 8 Plaza de PAIPA Lunes 8 de Marzo 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. Mercado Lunes 8, Martes 9, Veredas Pueblo Viejo, Piedra Miércoles 10, Jueves 11 7:00 a.m. -

Anexos 2.Pdf

AH ZH SZH C_ORD_0 C_ORD_1 C_ORD_2 C_ORD_3 Subcuenca Municipio Municipio Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha CORRALES CHIVATÁ Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha DUITAMA CÓMBITA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha FIRAVITOBA CORRALES Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha FLORESTA CUÍTIVA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha MONGUÍ DUITAMA Chicamocha_Duitama-Belencito Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha NOBSA FIRAVITOBA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha SANTA ROSA DE VITERBO IZA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha SOGAMOSO MOTAVITA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha TIBASOSA NOBSA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha TÓPAGA OICATÁ Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha CERINZA PAIPA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha DUITAMA PESCA Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha FIRAVITOBA SANTA ROSA DE VITERBO Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha FLORESTA SIACHOQUE Sogamoso Río Chicamocha Mar Caribe Magadalena - Cauca Sogamoso Río Chicamocha Chicamocha_Paipa-Duitama PAIPA SOGAMOSO -

Plan Departamental De Extensión Agropecuaria - Pdea

PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA - PDEA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE AGRICULTURA TUNJA JULIO - 2019 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE AGRICULTURA Calle 20 N° 9-90, Tunja Ext: 2142 Fax: 2142 PBX 7420150-7420222 Código Postal: 150001 http://www.boyaca.gov.co Correo: [email protected] TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 7 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ..................................................................................... 8 3. MARCO NORMATIVO DEL PDEA ................................................................................ 15 3.1. Constitución Política ................................................................................................... 15 3.2. Resolución 464 de 2017. Política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). ......................................................................................................... 16 3.3. Ley 1876 de 2017. Por medio de la cual se crea y pone en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), ................................................................... 16 3.4. Resolución 407 de 2018. Reglamentación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA. ......................................................................................................... 21 4. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... -

Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015 “Ahora Sí! Motavita, Un Pueblo Con Futuro!”

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Ahora sí! Motavita, un pueblo con futuro!” Análisis de la Situación de Salud Municipio de Motavita 2012 DALILA YAZMIN PAMPLONA PACHECO Alcaldesa Municipal 1 MARIA ISABEL VEGA CARVAJAL Gerente Empresa Social del Estado Centro de Salud Motavita Análisis de situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Municipio de Motavita 2012 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................... 7 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 8 METODOLOGÍA ................................................................................................................................................. 9 AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES ............................................................. 10 SIGLAS ............................................................................................................................................................ 11 CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .................. 12 1. Contexto territorial ................................................................................................................................. 12 1.1 Localización ........................................................................................................................................... -

BOLETÍN ESTADÍSTICO BOYACÁ Fallecidos Y Lesionados Serie

BOLETÍN ESTADÍSTICO BOYACÁ Luis Felipe Lota Director General Fallecidos y Agencia Nacional de Seguridad Vial Lesionados Sandra Liliana Burgos Serie Directora Técnica Observatorio (E) Departamentos Equipo Técnico Observatorio Leonardo Alexis Calvo ene - may Álvaro Galeano Cifuentes Carlos Alberto Hernández 2018p - 2019p Santiago Áviles Huertas Wilmar Ediel Gómez Fernando Gonzalez Martínez Comparativo ene - may 2018p - 2019p. Serie: BTE_MPD_201906005; Elaboración: junio, 2019. Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Boyacá, ene - may de 2018-2019. RESUMEN NACIONAL En lo que va corrido del año 2019 los siniestros viales en Colombia han dejado 2.432 personas fallecidas y 12.614 lesionadas. Esto representa una disminución del -4,74% en el total de muertos y una disminución del -5,09% en el total de lesionados, en comparación con el año anterior. Estas cifras, en relación con el total de la población de Colombia, situan la tasa nacional de fallecidos por cada 100 mil habitantes en 0,14 y la de lesionados en 0,63, siendo los usuario de moto las víctimas más afectadas, representando un 50% del total de fallecidos y un 56,3% del total de lesionados. Se destacan por su elevada cifra de fallecidos los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, D.C. que representan el 14,3%, 12,5% y 7,9% del total de fallecidos respectivamente. En comparación con el 2018 los departamentos que tuvieron un mayor aumento en la cifra de fallecidos fueron Norte de Santan- der, Nariño y Arauca con 23, 21 y 17 fallecidos por encima de lo reportado para el periodo ene - may 2018. -

C 312 08 Sep Ciento Dieciséis

C_312_08_sep_ciento_dieciséis_casos_y_dos_personas_fallecidas_asociadas_a _COVID Ciento dieciséis casos y dos personas fallecidas asociadas a COVID-19 se confirman en Boyacá A la fecha en el Departamento hay 4.738 personas contagiadas, 3.212 recuperadas y 94 fallecidas. Tunja, 8 de septiembre de 2020. (UACP). La Secretaría de Salud Departamental confirma ciento dieciséis nuevos casos de COVID-19 en Boyacá, de los cuales cuarenta y tres son en Sogamoso, treinta y uno en Tunja, trece en Duitama, ocho en Paipa, cuatro en Chiquinquirá, cuatro en Puerto Boyacá, tres en Moniquirá, dos en Jenesano, dos en Santa María, y un caso respectivamente en los municipios de: Boyacá, Chitaraque, Motavita, Santa Sofía, Samacá y Ventaquemada. Así mismo se reportan dos defunciones en Duitama. Sogamoso registra cuarenta y tres casos (veintiocho hombres y quince mujeres): En la adolescencia (12-17 años) tres casos, en la juventud (18-28 años) nueve casos, en la adultez (29-59 años) veintinueve casos y en la vejez (60 años y más) dos casos. Del total de casos reportados, veintisiete registran ser contactos estrechos, dos están hospitalizados con medidas de aislamiento. Tunja registra treinta y uno casos (dieciocho hombres y trece mujeres): En la infancia (6-11 años) dos casos, en la juventud (18-28 años) cuatro casos, en la adultez (29-59 años) diecisiete casos y en la vejez (60 años y más) ocho casos. Del total de casos reportados, ocho son contactos estrechos, uno es un policía y uno es profesional de la salud. Dos están hospitalizados con medidas de aislamiento. Duitama registra trece casos (siete hombres y seis mujeres): En la juventud (18-28 años) cuatro casos, en la adultez (29-59 años) ocho casos y en la vejez (60 años y más) un caso. -

Complejo De Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha Distrito Páramos De Boyacá Sector Cordillera Oriental CE-BY-TBM

73°20'0"W 73°15'0"W 73°10'0"W 73°5'0"W 73°0'0"W 72°55'0"W 72°50'0"W 72°45'0"W 72°40'0"W 1080000 1090000 1100000 1110000 1120000 1130000 1140000 1150000 1160000 Complejo de Páramos N " N 0 ' " 0 0 ' ° 0 Tota-Bijagual-Mamapacha 6 ° 6 Distrito Páramos de Boyacá Sector Cordillera Oriental 0 0 CE-BY-TBM 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 1 1 Convenio Interadministrativo de Asociación (105) 11-103 de 2011 CAS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS N SANTANDER " N 0 " ' 0 5 ' 5 5 ° 5 5 ° ALEXANDER VON HUMBOLDT 5 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1 1 N Con el apoyo de: " N 0 " ' 0 0 ' 5 0 ° 5 5 ° 5 Dirección Técnica Carlos E. Sarmiento Pinzón 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Procesamiento y análisis 1 1 1 1 Diana P. Ramírez Aguilera, Luisa F. Pinzón Flórez, Jessica A. Zapata Jiménez, July A. Medina Triana, N Camilo E. Cadena Vargas, María V. Sarmiento Giraldo " N 0 " ' 0 5 ' 4 5 ° 4 5 ° 5 Asesoría Científica Antoine Cleef, Robert Hofstede, David Rivera Ospina Con la contribución de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Jimena Cortés Duque, Claudia P. Fonseca Tobián, Zoraida Fajardo Rodríguez, Edgar Olaya Ospina, Juliana E. Rodríguez Cajamarca. Localización General 0 0 0 0 0 0 Regional 0 0 Nacional 2 2 1 1 74°0'0"W 73°0'0"W 72°0'0"W 1 1 82°0'0"W 75°0'0"W 68°0'0"W N " N 0 " ' 0 0 ' 4 0 ° 4 5 ° 5 Mar Caribe CAS N N " " 0 0 ' ' 0 0 ° ° Panamá 6 6 N N " " CORPOBOYACA 0 0 ' ' 0 0 ° ° 8 Venezuela 8 CORPORINOQUIA Oceáno Pacífico N N " " CAR 0 0 ' ' 0 0 ° 0 0 ° CORPOCHIVOR 5 5 0 CORPOBOYACA 0 0 0 N N " " 0 0 0 0 ' ' 1 1 N " 0 0 N 1 1 ° ° 0 " ' 1 1 1 1 0 5 ' 3 5 ° CORPOGUAVIO 3 5 ° 5 Convenciones Ecuador Brasil Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha BOYACÁ Otros Complejos de Páramos Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible N N " " 0 0 ' ' Límite departamental CORMACARENA 0 0 ° ° 4 Perú 4 0 7.515 30 45 60 75 0 110 220 440 660 S S Kilometers " Kilometros " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 6 6 82°0'0"W 75°0'0"W 68°0'0"W 74°0'0"W 73°0'0"W 72°0'0"W Parámetros cartográficos Fuentes: Referencia Cartográfica IGAC.2012. -

Capítulo VII – Gestión Del Riesgo

FotografíaArchivo Corpoboyacá. Panorámica aérea sobre el Río Moniquira . Cabecera municipal Moniquirá - Boyacá. Capítulo VII Gestión del Riesgo Fotografía: Archivo Corpoboyacá. Panorámica aérea sobre el Embalse La Copa. Cultivo de flores. Toca -Boyacá. Panorámica aéreasobreel EmbalseLaCopa.Cultivodeflores. Campañas de prevención y cuidado de lor recursos naturales. El Cocuy - Boyacá. 7. Gestión del Riesgo Las condiciones propias del territorio de Corpoboyacá, favorecen la ocurrencia de fenómenos naturales, potencializados por las condiciones de variabilidad climática (eventos climáticos extremos, factores como humedad, temperatura, precipitación, denominados fenómenos de la niña y del niño). La gestión del riesgo y en particular su análisis, se orienta al estudio analítico de la probabilidad de pérdida de los diferentes elementos que componen el territorio, situación que depende de factores de amenaza y vulnerabilidad. 7. San Pablo de Borbur, Maripí y Otanche. De igual manera los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira y Ber- Incendios Forestales. 227 beo. Fuego que se extiende sin control, cuyo combustible principal Tabla 71. Número de incendios registrados periodo 1995 – 2014. es la vegetación viva o muerta. (Ministerio de Ambiente y De- # Municipio Incendios sarrollo Sostenible, 2012). Tunja 272 Sogamoso 116 En jurisdicción de Corpoboyacá se han registrado 528 even- Duitama 60 tos que han afectado cerca de 5.000 ha de páramos, en el Paipa 35 municipio de Villa de Leyva con 1.600 ha en el Santuario de Villa de Leyva 12 Flora y Fauna de Iguaque que sobresale no solamente por el Tibasosa 10 área afectada sino por la frecuencia anual de incendios que Aquitania 7 se presenta en la zona, en el Páramo de Rabanal de gran Nobsa 7 Monguí 6 importancia para el abastecimiento del recurso hídrico para Sutamarchán 5 los municipios de Ventaquemada, Samacá, Chíquiza y Tunja Samacá 4 (Tabla 71). -

Servicio De Vigilancia Y Pronóstico De La Amenaza

INFORME DIARIO DE OCURRENCIA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL EN COLOMBIA Boletín No. 272 2 Viernes 28 de Septiembre de 2012, 12:00 a.m. SALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE RESUMEN Las precipitaciones se concentraron en sectores las regiones Pacifica, Orinoquia, Caribe y Norte de la Región Andina; se mantienen altas temperaturas en especial en sectores del centro y sur de la región Andina, condición que favorece la amenaza por incendios de la cobertura vegetal. El panorama nacional se presenta a continuación: Sistema de Información Geográfica para la Prevención de Incendios (SIGPI), IDEAM. Mapa 1. Amenaza de ocurrencia de Incendios de la Cobertura Vegetal. 1 INFORME DIARIO DE OCURRENCIA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL EN COLOMBIA Boletín No. 272 2 Viernes 28 de Septiembre de 2012, 12:00 a.m. REGIÓN CARIBE ALERTA ROJA: Amenaza muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores aledaños: CESAR: El Paso, Valledupar, Astrea. ALERTA NARANJA: Amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores aledaños: BOLIVAR: Zambrano ALERTA AMARILLA: Amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores aledaños: MAGDALENA: Santa Ana, Nueva Granada LA GUAJIRA: Riohacha REGIÓN ANDINA ALERTA ROJA: Amenaza muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores aledaños: ANTIOQUIA: Abejorral BOYACÁ: Cuítiva, Iza, Chita, Susacón, Samacá, CAUCA: Buenos Aires, Caldono, Piendamó, Totoró, Puracé (Coconuco), San Sebastián, HUILA: Colombia, Neiva, Villavieja, 2 INFORME DIARIO DE OCURRENCIA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL EN COLOMBIA Boletín No.