Petrogenesis of Tertiary Alkaline Magmas in the Siebengebirge

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Nase (Chondrostoma Nasus) Im Einzugsgebiet Des Bodensees – Grundlagenbericht 1

Die Nase (Chondrostoma nasus) im Einzugsgebiet des Bodensees – Grundlagenbericht 1 Die Nase (Chondrostoma nasus) im Einzugsgebiet des Bodensees Grundlagenbericht für internationale Maßnahmenprogramme HYDRA Konstanz, Juni 2019 Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) IBKF – Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei 2 Die Nase (Chondrostoma nasus) im Einzugsgebiet des Bodensees – Grundlagenbericht Die Nase (Chondrostoma nasus) im Einzugsgebiet des Bodensees Grundlagenbericht für internationale Maßnahmenprogramme Autor: Peter Rey GIS: John Hesselschwerdt Recherchen: Johannes Ortlepp Andreas Becker Begleitung: IBKF – Arbeitsgrupppe Wanderfische: Mag. DI Roland Jehle, Amt für Umwelt, Liechtenstein (Vorsitz) Dr. Marcel Michel, Amt für Jagd und Fischerei, Graubünden Roman Kistler, Jagd- und Fischereiverwalter des Kantons Thurgau Dario Moser, Jagd- und Fischereiverwalter des Kantons Thurgau LR Dr. Michael Schubert, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft – Institut für Fischerei ORR Dr. Roland Rösch, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Dr. Dominik Thiel, Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen Michael Kugler, Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen Mag. Nikolaus Schotzko, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landesfischereizentrum Vorarlberg RegD. Dr. Manuel Konrad, Regierungspräsidium Tübingen, Fischereibehörde Uwe Dußling, Regierungspräsidium Tübingen, Fischereibehörde Juni 2019 Internationale Bevollmächtigtenkonferenz -

Vom Westerwald Zum Odenwald

IÖ. Dicht] / Wnithnmm, erhalte ihn deinem Revier Vom Westerwald zum Odenwald l" O X (I. B. L E l'ER K t' S Die Stille des Spätsommerabends 1953 liegt über den dun- ein starker Bock mit einem allerdings kiümmerlichen lau- kelgrünen Wäldern des Frankenlandes. Ich sitze an den scherhohen Spießergehörn näher. Schon hatte er den jungen „Waldwiesen“ auf einer hohen Leiter in Erwartung der Sediser eräugt, und mit laut vernehmlichem Keuchen ging Sauen, die hier gern durchwechseln. Da sie aber erst im die Jagd los, quer über die Felder und Hänge hinunter, letzten Dämmerlicht zu Felde ziehen, habe ich Zeit und wieder hinauf durch den Schlag, in den Buschwald hinein Muße, die beiden letzten, der Blattzeit gewidmeten Wochen und wieder ins Feld zurück. Laut fiepend flüchtete der Jüng- im Geiste vorüberziehen zu lassen. ling vor seinem Verfolger her. Nach einiger Zeit kam ein Wieder war ich der Einladung guter Freunde im Westen einzelnes Stück Rehwild im Troll vom Feld zurück. Im Glas und Süden gefolgt. Spät am Abend traf ich, aus dem Siegtal erkannte ich sofort an seinem kräftigen Vorschlag und dem kommend, im W'esterwald ein. Natürlich war ich am ersten dicken Träger den alten Bock. Eilig zog er in den Schlag, Morgen im lieben alten Revier meines Freundes draußen. auf den sich plötzlich ein lichter Nebeldunst legte. Rasch Oben auf der „Alm“ steht eine Kanzel, von der man weit über fiepte ich noch ein-, zweimal. Da verhoffite er, und im Knall die Westerwälder Höhen schauen kann. Dort stieg ich hin- sah ich noch gerade, daß er sich nach hinten überschlug. -

The Ahr and the Emergence of German Reds

©2010 Sommelier Journal. May not be distributed without permission. www.sommelierjournal.com The Ahr and the emergence of German reds CHRISTOPHER BATES, CWE t is not exactly breaking news that Germany to pass Müller-Thurgau to become the coun- has been making red wines able to stand try’s second-most-planted grape variety behind side by side with many of the world’s famous Riesling. While Müller-Thurgau production Ilabels. In 2006, a collector traded a bottle has declined since 1975, the percentage of Ger- of Domaine de la Romanée-Conti for a bottle of man vineyard land dedicated to Riesling has re- hans-Peter Wöhrwag’s 2003 Untertürkheimer mained incredibly stable at around 21%, while herzogenberg Pinot Noir from Württemberg. A the amount devoted to Spätburgunder has risen one-off, for sure, but it may also have been a hint from 3% to 12%. of things to come. In 2008, Decanter magazine Even though the current hype makes it easy named a German red wine the best in the world to think of Germany as a new red-wine-produc- for its variety, and again, it was a Pinot Noir: ing culture, red-grape plantings were document- Weingut Meyer-Näkel’s 2005 Spätburgunder ed here as early as 570 A.D., and Pinot Noir was Dernauer Pfarrwingert Grosses Gewächs. identified as early as 1318. It was not until 1435 Actually, nearly a third of German vine- that plantings of Riesling were first recorded. In yards are planted to red grapes. Spätburgunder, the Ahr, it is commonly believed that vines were as Pinot Noir is known in Germany, is about grown in Roman times, although the first docu- 56 January 31, 2010 Special Report Jean Stodden Recher Herr- enberg vineyard. -

Exkursionsführer

Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 5.-13. September 2009 Bonn Böden – eine endliche Ressource Exkursionsführer 1 Tagungsveranstalter Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre (ICG-4 Agrosphäre) Universität Bonn, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Bereich Bodenwissenschaften Die Tagungsveranstalter danken den Institutionen, deren Mitarbeiter sich an der Vorbereitung des Exkursionsprogramms beteiligt haben: Biologische Station im Kreis Aachen, Aachen Büro für Bodenschutzplanung D.A. Hiller, Hofstetten Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz (DLR-Mosel), Weinbau und Oenologie, Mayen Dombauhütte Köln Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Unité de Géopédologie Faculté Universitaire Notre-Dame de la Paix, Namur, Département de Géologie Finanzverwaltung NRW, Finanzamt Leverkusen Forschungszentrum Jülich, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre 4 (Agrosphäre) Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, Krefeld Katholieke Universiteit Leuven, Department of Earth and Environmental Sciences Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz Landschaftsverband Rheinland, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn Landwirtschaftskammer NRW, Bonn/Münster Pédologie Forestière (IRSIA), Gembloux RheinEnergie AG, Köln RWE Power AG Köln, Rekultivierung Land- und Forstwirtschaft, Erftstadt RWTH Aachen, Geographisches Institut Stadt Mülheim an der Ruhr, Referat -

EMS INFORMATION BULLETIN Nr 144

16/07/2021 EMSR517 – Flood in Western Germany EMSR518 – Flood in Belgium EMSR519 – Flood in Switzerland EMSR520 – Flood in The Netherlands EMS INFORMATION BULLETIN Nr 144 THE COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE The Copernicus Emergency Management Service forecasts, notifies, and monitors devastating floods in Germany, Netherlands, Belgium and Switzerland CEMS flood forecasting and notifying in Germany On 9 and 10 July, flood forecasts by the European Flood Awareness System (EFAS) of the Copernicus Emergency Management Service indicated a high probability of flooding for the Rhine River basin, affecting Switzerland and Germany. Subsequent forecasts also indicated a high risk of flooding for the Meuse River basin, affecting Belgium. The magnitude of the floods forecasted for the Rhine River basin increased significantly in this period. The first EFAS notifications were sent to the relevant national authorities starting on 10 July and, with the continuously updated forecasts, more than 25 notifications were sent for specific regions of the Rhine and Meuse River basins in the following days until 14 July. Figure: EFAS flood forecast from 12.07.2021 00:00 UTC Providing early and current maps of flooded areas On 13 July, the CEMS Rapid Mapping component was activated to map the ongoing floods in parts of Western Germany (EMSR517 Mapping Website , EMSR517 Activation Viewer). As a flood peak was foreseen on 16 July for segments of other rivers, CEMS preemptively acquired satellite images of the vulnerable area through Pre-Tasking on 14 July. These early images informed ensuing activations by the CEMS Rapid Mapping component based on the EFAS forecasts for areas in Belgium, Netherlands, Germany, Switzerland and France. -

Land Der Naturwalder

.. Land der Naturwalder.. 25 Waldschutzgebiete fur Hessen Der Mensch wird hier Gast in der Natur sein, ” nicht aber in erster Linie Gestalter, wie in der .. ubrigen Landschaft.“ Bernhard Grzimek 2 NATURWÄLDER FÜR HESSEN NATURWÄLDER FÜR HESSEN 3 Impressum HERAUSGEBER Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) Bernhard-Grzimek-Allee 1, 60316 Frankfurt am Main Naturschutzbund Deutschland (NABU), LV Hessen Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), LV Hessen Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt am Main Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) Lindenstraße 5, 61209 Echzell Greenpeace e.V. (GPD) Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg WWF Deutschland (WWF) Reinhardtstraße 18, 10117 Berlin REDAKTION Mark Harthun (NABU) Manuel Schweiger (ZGF) Thomas Norgall (BUND) Oliver Conz (HGON) Albert Wotke (WWF) Gesche Jürgens (GPD) PROJEKTKOORDINATION Isabell Ziesche (ZGF) Kirstin Ulrichs (ZGF) GESTALTUNG atelier himmelbraun, Frankfurt LEKTORAT/KORREKTORAT Ulrike Bauer Public Relations / Jörg Lehrke AUFLAGE 6.000 Exemplare (1. Auflage Februar 2018) COPYRIGHT Nachdruck, auch in Auszügen, nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet Der Grauspecht bevorzugt alte Laubmischwälder DRUCK mit hohem Totholzanteil. Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt 4 NATURWÄLDER FÜR HESSEN Inhalt 6 Hintergrund .. Hessen – Land der NaturwAlder 8 Potenzial .. Eine Chance fur Mensch und Natur 10 Argumente.. .. Gute Grunde fur Waldschutzgebiete 16 Steckbriefe .. Waldschutzgebiete fur HesseN 17 REINHARDSWALD 1 18 WALD BEI WANFRIED 2 19 EDERSEE-STEILHÄNGE 3 20 RIEDFORST 4 21 GRABURG 5 22 GROSSER DIEDENSBERG 6 23 SEULINGSWALD 7 24 SCHELDER WALD 8 25 RHÖNER BASALTWALD 9 26 KROFDORFER WALD 10 27 HÖRRE 11 28 KREUZBERG 12 29 OBERWALD IM VOGELSBERG 13 30 WESTLICHER VOGELSBERG 14 31 STORNFELSER WALD 15 32 OPPERSHOFENER WALD 16 33 ALSBERG 17 34 KREUZGRUND 18 35 TAUNUSHÖHEN 19 36 KAMMERFORST 20 37 KOBERSTÄDTER WALD 21 38 KRANICHSTEINER WALD 22 39 DIEBURGER WALD 23 40 STEINER AUWALD 24 41 MELIBOKUS 25 42 Gebietsdaten. -

5.6 Tertiäre Vulkanite Im Siebengebirge Am Rhein [Pdf, 5

Institut für Geowissenschaften Bearbeitungsstand: 22.03.2018, V. 4 Forschungsprojekt FluviMag: Fluviatiler Transport von Magneto-Mineralen Für Wiebke & Jörg Michael Pirrung1 mit GIS-Abbildungen von Jörn Engelhardt2 1Institut für Geowissenschaften, Friedrich-Schiller Universität Jena, Burgweg 11, D-07749 Jena, E-Mail: [email protected] 2Dr. Köhler Geoplan GmbH, Cranachstraße 46 | D-99423 Weimar, E-Mail: [email protected] 5.6. Tertiäre Vulkanite im Siebengebirge am Rhein Das Siebengebirge liegt topographisch betrachtet rechtsrheinisch südöstlich von Bonn, östlich Königswinter, südlich Siegburg und nördlich Bad Honnef. Es bildet eine auffällige Berglandschaft mit dem Ölberg als höchstem Gipfel, etwa 460 m NN, im Kontrast zum sich hier nach Norden weitenden Rheintal am Übergang von Mittel- zu Niederrhein, mit Höhen der Aue bei etwa 60 m NN, und zu den Hochflächen des linksrheinischen Drachenfelser Ländchens zwischen 180 und 260 m NN, erst im Ahrtal finden sich ähnliche Höhenunterschiede zwischen Talboden um 80 und Hochflächen um 500 m NN. Die von steilen Abhängen umgebenen Gipfel des Siebengebirges, sowohl die sieben Hauptberge als auch zahlreiche weitere etwas weniger markante Erhebungen, waren zum Teil von Burgen bestanden, so etwa Drachenfels, Wolkenburg, Löwenburg, sowie Rosenau, teilweise sind es befestigte kirchliche Anlagen gewesen wie am Petersberg. Die Architektur und Geschichte der Burgen bzw. deren Ruinen im Siebengebirge, Drachenfelser Ländchen und Ahrtal ist beschrieben u.a. bei (OTTENDORF-SIMROCK & MEHS o.a.), (LOSSE 2008). Zum Petersberg gibt es eine archäologische Beschreibung bei http://www.virtuellesbrueckenhofmuseum.de/ vmuseum/ historie_data/dokument/img071.pdf. Das Siebengebirge gehört zum mitteleuropäischen Gürtel tertiärer Vulkangebiete, der sich vom französischen Massif Central über die Hocheifel, das Siebengebirge, den Westerwald, die Rhön, die hessische Senke bis zum Egergraben erstreckt, siehe u.a. -

Pham Thi Minh Thu

Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik Universität Karlsruhe (TH) A Hydrodynamic-Numerical Model of the River Rhine Pham Thi Minh Thu Heft 213 Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe (TH) mit ″Theodor-Rehbock-Wasserbaulaboratorium″ Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Franz Nestmann, Ordinarius 2002 A Hydrodynamic-Numerical Model of the River Rhine Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTOR-INGENIEURS der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH) genehmigte DISSERTATION von Dipl. -Ing. Pham Thi Minh Thu aus Hanoi, Vietnam Tag der mündlichen Prüfung: 13. Februar 2002 Hauptreferent: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Franz Nestmann 1. Korreferent: Prof. Dr.-Ing. Helmut Scheuerlein 2. Korreferent: Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Helmut Bernhart Karlsruhe, 2002 Vorwort Der Rhein unterliegt seit Jahrhunderten anthropogenen Eingriffen, die sich auf das Ablaufverhalten von Hochwasserwellen auswirken. Der Schutz und die Wiederherstellung ökologisch funktionsfähiger, naturnaher Gewässer ebenso wie eine bessere Hochwasserregulierung sind wesentliche Aufgaben der Wasserwirtschaft, wobei eine gesamtheitliche Betrachtungsweise erforderlich ist. Um die hydraulischen Auswirkungen einer Rückgewinnung von Retentionsräumen auf Hochwasserereignisse zu quantifizieren, wurde von Frau Dr. Minh Thu in dieser Forschungsarbeit ein hydrodynamisch-numerisches Modell für die gesamte deutsche Teilstrecke des freifließenden Rheins erstellt. Es besteht aus -

2.14 Mean Annual Climatic Water Balance

2.14 Mean Annual Climatic Water Balance The climatic water balance (CWB) is defined as the difference between precipitation depth Baltic Sea. The whole lowland regions of Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western and the depth of potential evapotranspiration at a given site during a certain time period. Pomerania), Brandenburg, Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), and Sachsen (Saxony) have negative summer half-year balances, with average values sometimes drastically below In general climatology, climate classifications are usually based on the weather elements “air - 100 mm. The highest deficits in the summer half-year show values below -300 mm. In sum- temperature” and “precipitation depth”, from which e. g. the description of the aridity of the mers with abundant rainfall, positive half-year balances may be recorded too, what was the climate is derived, the so-called aridity index. However, in the context of water-resources case in about one third of the years in the series 1961–1990. management and hydrology, the climatic water balance is better suitable for the hydroclimatic characterisation of sites, areas or periods, because the (hydro-)climatic conditions are The period with mean negative monthly balances in the inland lowlands lasts from April to described directly by means of the water-balance effective elements “precipitation” or “poten- September/October. The highest monthly balance deficits below -100 mm are recorded in the tial evapotranspiration” in the dimension “mm”. Dependent on whether precipitation depth or months from May to July. Negative monthly balances may occur throughout the year, potential evapotranspiration depth prevails in the considered period, the climatic water provided dry weather prevails. -

Berlin, 18. August 2021 Extent of Damage on the Night from 14Th To

Berlin, 18. August 2021 Extent of damage On the night from 14th to 15th July, heavy rain resulted in quickly rising water levels of a number of smaller rivers, e.g., the rivers Ahr and Erft, in the federal states of Rheinland-Pfalz and Nordrhein-Westphalen. Many villages and smaller towns situated at these rivers experienced flooding which surpassed the expected extreme high-water events (likelihood of once in 100-200 years). The floods caused massive damages to buildings, streets, but also vegetation alongside these rivers. In addition, many more houses experienced flooding of the basement and ground floor. Only for the Ahr valley alone, it is estimated that 17,000 people have lost their homes; 133 people have died and 766 were hurt (as reported by SWR on 13 August 20211). Since the catastrophe response is organised on the municipal and federal level, it will take more time to arrive at general numbers encompassing all the districts in both federal states. With regard to damages to cultural property, the extent is still unclear as not one organisation or official institution is tasked to gather this information, including Blue Shield. We can say that the full spectrum of cultural property has been hit: archives, museums, libraries and monuments & sites (including churches). The last group is expected to show the worst damage as they could not be evacuated and are more susceptible to the second wave of damage, i.e., through demolitions or simply bad repairs. With this many livelihoods having been lost and insurance companies being more interested in saving costs (building new houses), privately owned monuments face a high risk of disappearing. -

Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte Erleben Experience Germany’S Geological History

Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte erleben Experience Germany’s Geological History Kiel Nordisches Steinreich Schwerin Hamburg Eiszeitland am Oderrand Bremen Berlin TERRA.vita Hannover Potsdam Magdeburg Harz • Braunschweiger Cottbus Land • Ostfalen Leipzig Muskauer Ruhrgebiet Grenz Kyffhäuser Faltenbogen Welten Porphyr-(Łuk Mużakowa) Düsseldorf Inselsberg - Saale- Unstrut land Dresden Köln Drei Gleichen Erfurt Triasland Westerwald- Vulkanregion Lahn-Taunus Vogelsberg Schieferland Vulkanland Eifel Frankfurt Mainz Bayern-Böhmen Bergstraße- (Česko-Bavorský) Odenwald Saarbrücken Nürnberg Ries Stuttgart Schwäbische Alb München GEOPARKS IN DEUTSCHLAND INHALT CONTENT Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany 3 Vom Norddeutschen Tief- Karte map 6 land bis zum Hochgebirge Geopark Bayern-Böhmen Geopark Bavaria-Bohemia 7 der Alpen, von der Mecklen- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald burgischen Seenplatte über Geo-Nature Park Bergstraße-Odenwald 8 die bewaldeten Höhen der Geopark Eiszeitland am Oderrand Mittelgebirge bis zu den Geopark Ice Age Landscape on the Edge of the Oder River 9 Felsen der Schwäbischen Geopark GrenzWelten Geopark Border Worlds 10 Alb oder des Elbsandstein- Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen gebirges – Deutschlands Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen 11 Landschaften sind vielfältig. Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen GeoPark Inselsberg – Three Equals 12 GeoPark Kyffhäuser GeoPark Kyffhäuser 13 Woher stammt diese Vielfalt der Landschaftsformen? Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa Deutschlands Geoparks versuchen darauf eine Antwort zu Geopark Muskau Arch / Łuk Mużakowa 14 geben: Waren es in Nord- und Ostdeutschland und im Alpen- GeoPark Nordisches Steinreich vorland die Gletscher der Eiszeit, die das Landschaftsbild GeoPark Nordisches Steinreich 15 formten, so beherrschen in der Eifel oder am Vogelsberg erlo- Geopark Porphyrland Geopark Porphyry Country 16 schene Vulkane aus dem Tertiär das Bild. -

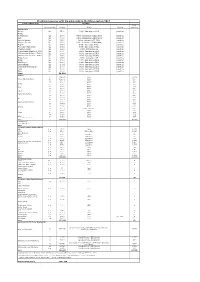

Stocking Measures with Big Salmonids in the Rhine System 2017

Stocking measures with big salmonids in the Rhine system 2017 Country/Water body Stocking smolt Kind and stage Number Origin Marking equivalent Switzerland Wiese Lp 3500 Petite Camargue B1K3 genetics Rhine Riehenteich Lp 1.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Birs Lp 4.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Arisdörferbach Lp 1.500 Petite Camargue F1 Wild genetics Hintere Frenke Lp 2.500 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Ergolz Lp 3.500 Petite Camargue K7C1 genetics Fluebach Harbotswil Lp 1.300 Petite Camargue K7C1 genetics Magdenerbach Lp 3.900 Petite Camargue K5 genetics Möhlinbach (Bachtele, Möhlin) Lp 600 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Möhlin / Zeiningen) Lp 2.000 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Zuzgen, Hellikon) Lp 3.500 Petite Camargue B7B8 genetics Etzgerbach Lp 4.500 Petite Camargue K5 genetics Rhine Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Old Rhine Lp 2.500 Petite Camargue B2K6 genetics Bachtalbach Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Inland canal Klingnau Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Surb Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Bünz Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Sum 39.300 France L0 269.147 Allier 13457 Rhein (Alt-/Restrhein) L0 142.000 Rhine 7100 La 31.500 Rhine 3150 L0 5.000 Rhine 250 Doller La 21.900 Rhine 2190 L0 2.500 Rhine 125 Thur La 12.000 Rhine 1200 L0 2.500 Rhine 125 Lauch La 5.000 Rhine 500 Fecht und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 39.000 Rhine 3900 L0 4.200 Rhine 210 Ill La 17.500 Rhine 1750 Giessen und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 28.472 Rhine 2847 L0 10.500 Rhine 525