QUAI DES ORFÈVRES De Henri-Georges CLOUZOT

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

10E Édition Cinéma

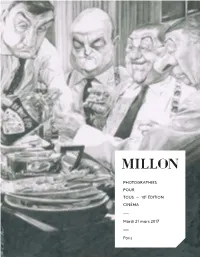

PHOTOGRAPHIES POUR TOUS — 10E ÉDITION CINÉMA — Mardi 21 mars 2017 — Paris PHOTOGRAPHIES POUR TOUS 10e ÉDITION Plus de 500 lots à partir de 40 € d’estimation, dont : Vente aux enchères publiques Mardi 21 mars 2017 Paris Salle VV – 3 rue Rossini – Paris IXe 16H Expositions publiques Samedi 18 mars 2017 11h à 19h Lundi 20 mars 2017 11h à 19h Mardi 21 mars 2017 11h à 12h Ordres d’achat sécurisés sur — Secure absentee bids on WWW.MILLON.COM www.Drouotlive.com Intégralité des lots sur millon.com Département Experts Sommaire Photographie Collection Marcel Thomas .............p.5 Un chasseur d’étoiles, 73 tirages d’époque par contact Lots 410 à 482 Collection Charles Da Costa ........ p.57 45 caricatures, dessins originaux des films cultes du cinéma français et américain Lots 647 à 689 Natalia RACIBORSKI Christophe GOEURY Affiches de cinéma ................... p.70 Tel + 33 (0)7 88 09 91 86 Tel +33 (0)6 16 02 64 91 Principalement des films de science-fiction, Fax +33 (0)1 48 00 98 58 [email protected] [email protected] fantastique des années 50/60 Assisté de Lots 690 à 742 Pour tous renseignements, ordres Nathalie SICLIS d’achat, rapports d’état Tel +33 (0)6 60 39 61 62 Expertises gratuites sur rendez-vous [email protected] Inquiries, absentee bids, condition reports, free appraisals by appointment EN ASSOCIATION AVEC Jean Jacques MATHIAS LES MARTEAUX Commissaire priseur Jean-Jacques Mathias Agrément n°2004496 Enora Alix 5, rue de Provence Nathalie Mangeot 75009 Paris Alexandre Millon T +33 (0) 1 47 70 00 36 Mayeul de La Hamayde [email protected] MILLON Drouot Henri ANTON Depuis 1925 19, rue de la Grange Batelière 75009 PARIS Commissaire-priseur en association avec T +33 (0)1 47 27 95 34 T +33 (0) 6 80 87 79 49 Jean-Jacques Mathias F +33 (0) 1 48 00 98 58 henri.anton.auction@ COMMISSAIRE- PRISEUR [email protected] wanadoo.fr Ouvrier dans la confection à Paris, à ouvrages édités, consacrant ainsi la fin des années 40, Marcel Thomas au fil des années l’ensemble de MARCEL THOMAS est un photographe amateur l’œuvre de Marcel Thomas. -

LE MONDE/PAGES<UNE>

www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17523 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 27 - LUNDI 28 MAI 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI L’autoportrait de Lionel Jospin Deux milliardaires dans la guerre de l’art b Après le luxe et la distribution, les deux hommes les plus riches de France s’affrontent sur le marché en candidat de l’art b Avec la maison d’enchères Phillips, Bernard Arnault cherche à détrôner le leader Christie’s, à l’élection propriété de François Pinault b Enquête sur un duel planétaire autour de sommes mirobolantes APRÈS le luxe, la distribution et la impitoyable : pour détrôner Chris- présidentielle nouvelle économie, le marché de tie’s, M. Arnault n’hésite pas à pren- l’art est le nouveau terrain d’affronte- dre de considérables risques finan- PATRICK KOVARIK/AFP A L’OCCASION du quatrième ment des deux hommes les plus ciers. Ce duel, par commissaires- anniversaire de son entrée à Mati- riches de France : Bernard Arnault priseurs interposés, constitue un nou- GRAND PRIX DU « MIDI LIBRE » gnon, Lionel Jospin franchit, dans (propriétaire de Vuitton, Dior, Given- veau chapitre de la mondialisation Le Figaro magazine, un pas de plus chy, Kenzo, Moët et Chandon, Hen- du marché de l’art. En 1999, Phillips vers sa candidature à l’élection pré- nessy…) et François Pinault (Gucci, et Christie’s étaient deux vénérables Gruppetto sidentielle. Dans un article accom- La Fnac, Le Printemps, La Redoute, maisons britanniques. Elles sont pagné par des photographies de sa Conforama…). Pour la première fois, aujourd’hui détenues par des Fran- vie quotidienne, réalisées par Ray- en mai, la maison d’enchères çais. -

Boxoffice Barometer (March 6, 1961)

MARCH 6, 1961 IN TWO SECTIONS SECTION TWO Metro-Goldwyn-Mayer presents William Wyler’s production of “BEN-HUR” starring CHARLTON HESTON • JACK HAWKINS • Haya Harareet • Stephen Boyd • Hugh Griffith • Martha Scott • with Cathy O’Donnell • Sam Jaffe • Screen Play by Karl Tunberg • Music by Miklos Rozsa • Produced by Sam Zimbalist. M-G-M . EVEN GREATER IN Continuing its success story with current and coming attractions like these! ...and this is only the beginning! "GO NAKED IN THE WORLD” c ( 'KSX'i "THE Metro-Goldwyn-Mayer presents GINA LOLLOBRIGIDA • ANTHONY FRANCIOSA • ERNEST BORGNINE in An Areola Production “GO SPINSTER” • • — Metrocolor) NAKED IN THE WORLD” with Luana Patten Will Kuluva Philip Ober ( CinemaScope John Kellogg • Nancy R. Pollock • Tracey Roberts • Screen Play by Ranald Metro-Goldwyn-Mayer pre- MacDougall • Based on the Book by Tom T. Chamales • Directed by sents SHIRLEY MacLAINE Ranald MacDougall • Produced by Aaron Rosenberg. LAURENCE HARVEY JACK HAWKINS in A Julian Blaustein Production “SPINSTER" with Nobu McCarthy • Screen Play by Ben Maddow • Based on the Novel by Sylvia Ashton- Warner • Directed by Charles Walters. Metro-Goldwyn-Mayer presents David O. Selznick's Production of Margaret Mitchell’s Story of the Old South "GONE WITH THE WIND” starring CLARK GABLE • VIVIEN LEIGH • LESLIE HOWARD • OLIVIA deHAVILLAND • A Selznick International Picture • Screen Play by Sidney Howard • Music by Max Steiner Directed by Victor Fleming Technicolor ’) "GORGO ( Metro-Goldwyn-Mayer presents “GORGO” star- ring Bill Travers • William Sylvester • Vincent "THE SECRET PARTNER” Winter • Bruce Seton • Joseph O'Conor • Martin Metro-Goldwyn-Mayer presents STEWART GRANGER Benson • Barry Keegan • Dervis Ward • Christopher HAYA HARAREET in “THE SECRET PARTNER” with Rhodes • Screen Play by John Loring and Daniel Bernard Lee • Screen Play by David Pursall and Jack Seddon Hyatt • Directed by Eugene Lourie • Executive Directed by Basil Dearden • Produced by Michael Relph. -

LES INOUBLIABLES : Ils Étaient Grands, Ces Petits

COMMENT VA LE CINÉMA FRANÇAIS ? LES INOUBLIABLES : ils étaient grands, ces petits PIERRE CANAVAGGIO . u début du siècle dernier, le XXe, des augures déclarèrent que le cinéma allait tuer le théâtre. Le cinéma prospéra ; ni A le bon ni le mauvais théâtre n'en moururent. Lorsque la télé- vision prit vraiment son essor cinquante ans plus tard, les futurolo- gues augurèrent qu'elle allait dévorer le cinéma. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle l'a ressuscité, pour en vivre. Cette renaissance est intervenue au cours des années soixante, provoquée par l'obligation pour la télévision de meubler ses écrans au moindre coût. Alors qu'elle, n'était déjà plus qu'un organe de diffusion, elle a utilisé les milliers de films tournés depuis l'Arroseur arrosé (1895) qui pourrissaient dans des bunkers, en province. Ayant acquis les droits de les diffuser, Frédéric Rossif, qui dirigeait la section cinéma de la Télévision française, les pro- gramma, quelquefois à plusieurs reprises la même année. Tant et si bien que parents, enfants, puis petits-enfants ont vu et revu ces films d'autrefois et d'hier, des chefs-d'œuvre souvent, qui ont fait partie à nouveau de la mémoire collective. Jusque-là, grâce à Henri Langlois, seuls les rats de la Cinémathèque, les fanatiques A LE ÇINEMAJFRAN£AIS Les inoubliables : ils étaient grands, ces petits des cinémas d'essai et des ciné-clubs en avaient une connaissance d'autant plus passionnée que, inconnus du plus grand nombre, ces films constituaient pour eux des plaisirs de gourmets. Nous n'étions encore que quelques-uns à nous délecter de « C'est des yoles, Anatole » grommelé par M. -

Vente Aux Encheres Publiques Affiches De Cinema

jean-claude renard commissaire-priseur expert judiciaire VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES AFFICHES DE CINEMA Mercredi 28 janvier A 17 h 30 CINEMA « GRAND ACTION » 5 rue des Ecoles 75005 PARIS Frais de vente en sus des enchères : 25 % TTC Liste et photographies visibles sur www.interencheres.com/75022 Catalogues sur demande Jean-Claude Renard, maison de ventes aux enchères publiques s.a.s, Société agréée en date du 20 décembre 2001, n°2001-025 / 28 rue beaubourg 75003 paris Tél : 01-42-72-03-65 Nouveau Mail : [email protected] "LES NERFS À VIF" (1962) de Jack Lee Thompson avec Robert Mitchum, et, 1 (Cape Fear) Gregory Peck. 70/120 Affiche Universal International. "EXODUS" (1960) de Otto Preminger avec Paul Newman, Eva Marie Saint, Peter Lawford. 2 Affiche dessinée par Saül Bass. United Artists. 70/120 "LES SEPT MERCENAIRES" (1960) de John Sturges avec Yul Brynner, et, 3 Steve Mac Queen. 70/120 Affiche United Artists. "LOVE" (1970) de Ken Russell avec Oliver Reed, Glenda Jackson, Alan Bates. 4 Affichette de Peter Weevers. United Artists. 30/60 "BARBARELLA" (1968) de Roger Vadim avec Jane Fonda, John Philip Law. 5 Affiche Films Paramount. 100/160 "QUOI DE NEUF PUSSYCAT?" (1965) de Clive Donner avec Peter Sellers, 6 Romy Schneider, Woody Allen etc … 60/120 Affiche de Siry. United Artists. "LA DÉESSE DE FEU" (1965) de Robert Day avec Ursula Andress, Christopher Lee, 7 Peter Cushing. 70/90 Production Hammer. Films MGM. Affiche de G. Allard. "DU SANG POUR DRACULA" (1974) de Andy Warhol et, Paul Morrissey avec Udo Kier, 8 Joe Dallessandro. -

Quai Des Orfèvres — Dossier Enseignant

COLLÈGE AU CINÉMA 251 QUAI DES ORFÈVRES dossier enseignant Un film d'Henri-Georges Clouzot 1 Couverture : Couverture FrFiche technique 1 © Les Acacias © Les Réalisateur 2 Henri-Georges Clouzot, le perfectionniste Des acteurs aux 4 personnages Déjouer les clichés Genre 6 Le polar à la française Récit 7 Essayer d'y voir clair Plans 8 Miroirs et faux-semblants Découpage narratif 10 Décor 11 La scène et ses coulisses ● Rédacteur du dossier Louis Séguin est né en 1987. Il est rédacteur aux Cahiers du Séquence 12 cinéma depuis juin 2014. Il a Première confrontation coréalisé un moyen métrage avec Laura Tuillier (Les Ronds-points de l'hiver, 2016), et réalisé le moyen Photographie 14 métrage Saint-Jacques-Gay- Le regard et le désir Lussac en 2018. Il programme et anime un ciné-club au cinéma l'Arlequin. Il a également rédigé les documents pédagogiques sur Contexte 16 38 Témoins de Lucas Belvaux pour Une société à reconstruire Lycéens et apprentis au cinéma et sur le programme de courts métrages D'ici et d'ailleurs pour Musique 18 Collège au cinéma. Drame et mélodies ● Rédacteur en chef Joachim Lepastier est membre Critique 20 du comité de rédaction des Réception et postérité Cahiers du cinéma depuis 2009, et enseigne dans des écoles d'architecture et de cinéma. Il a également rédigé les documents pédagogiques sur les films L'Exercice de l'État de Pierre Schoeller, De battre, mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, Une Séparation d'Asghar Farhadi, Blow Out de Brian De Palma (tous ces titres pour Lycéens et apprentis au cinéma) et Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin, pour Collège au cinéma. -

Le Désordre Et La Nuit Maigret Tend Un Piège

Le cave se rebiffe ialoguiste le plus célèbre du cinéma L’ADRC Dfrançais, Michel Audiard a d’abord LE FESTIVAL écrit pour les grands cinéastes d’après- LUMIÈRE guerre : Grangier, Autant-Lara, Decoin, puis pour Verneuil, Lautner et bien présentent d’autres... Ses dialogues seront portés par Lino Ventura, Jean Gabin, Bernard Blier ou Annie Girardot, et une galerie de seconds rôles savoureux. Également cinéaste, il réalisa une poignée de fi lms, qui portent sa marque : dialogues cin- glants, situations absurdes et confron- tations explosives. Hommage pour un centenaire. Le festival Lumière célèbre du 10 au 18 octobre le centenaire de Michel Audiard avec de nom- breux événements à Lyon et dans sa métropole. Ce programme élaboré par le festival avec le concours de Jacques et Stéphane Audiard, fi ls et petit-fi ls de l’écri- vain et dialoguiste est disponible pour les salles de cinéma avec l’ADRC, en partenariat avec le Syndicat des Catalogues de RÉTROSPECTIVE EN 14 FILMS RESTAURÉS Films de Patrimoine (SCFP). UNE HISTOIRE D’AMOUR LE SANG À LA TÊTE MAIGRET TEND UN PIÈGE LE DÉSORDRE ET LA NUIT France • 1951 • 1h34 France • 1956 • 1h23 France, Italie • 1958 France • 1958 • 1h34 noir et blanc noir et blanc 1h56 • noir et banc noir et blanc Réalisation Guy Lefranc Réalisation Réalisation Jean Delannoy Réalisation Scénario & dialogues Gilles Grangier Scénario Jean Delannoy, Gilles Grangier Michel Audiard Scénario Michel Audiard, Michel Audiard, R.-M. Scénario Michel Audiard, Musique Paul Misraki Gilles Grangier, d’après le Arlaud, d’après le roman Gilles Grangier, Jacques roman Le Fils Cardinaud de éponyme de Georges Robert, d’après le roman Interprètes Georges Simenon Simenon Le Désordre et la nuit de Louis Jouvet Jacques Robert Dany Robin Dialogues Michel Audiard Dialogues Michel Audiard Dialogues Michel Audiard Daniel Gélin En 1951 sort Une histoire d’amour, un fi lm Musique Henri Verdun Grangier, Gabin et Audiard. -

Filmographie

Filmographie 1947 JOUR DE FETE de Jacques Tati avec Jacques Tati, Paul Frankeur, Guy Decomble, Santa Relli, Maine Vallée, Roger Razal, Beauvais, Delcassan, Valy, Robert Balbo. 1949 PREMIERES ARMES de René Wheeler avec Paul Frankeur, Julien Carette, Guy Decomble, Santa Relli HISTOIRES EXTRAORDINAIRES de Jean Faurez avec Jules Berry, Femand Ledoux 1950 TOPAZE de Marcel Pagnol avec Fernandel, Hélène Perdrières, Jacqueline Pagnol, Jacques Morel, Pierre Larquet, Milly Mathis 1953 LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT de Jacques Tati avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Louis Perrault, Michèle Rolla, André Dubois, Valentine Camax, Lucien Frégis, Marguerite Gérard 1954 PASSION DE FEMMES de Hans Herwigh avec Nadine Alari, Micheline Francey, Catherine Romane, Michèle Sélignac, Jean-Piere Kérien, Alain Quercy, Paul Dupuis, Raymond Loyer, Gérard Sabatier 1956 MISS CATASTROPHE de Dimitri Kirsanov avec Sophie Desmarets, Micheline Dax, Philippe Nicaud, Louis Seigner PLACE DU TERTRE L'AVENTURE EST SUR LA ROUTE 1957 L'ECOLE DES COCOTTES de Jacqueline Audry avec Dany Robin, Femand Gravey, Bernard Blier, Darry Cowl, Odette Laure, Robert Vattier. L'OR DE SAMORY (film non sorti) de Jean Alden-Delos avec Christiane Paray, Danièle Dorlan, René Dary, Adrien Forge, Robert Tenton. 1958 LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Jean Meyer avec Louis Seigner, Jean Meyer, Jacques Charon, Robert Manuel. UNE BALLE DANS LE CANON de Charles Gérard et Michel Deville avec Pierre Vaneck, Mijanou Bardot, Roger Hanin, Paul Frankeur. 1959 PAR DESSUS LE MUR (sorti en 1961) de Jean-Paul Le Chanois -

TOLDI MOZI Kempi-Bkfm-Katalogus-GQDB-210X165-201908:Layout 1 8/16/19 2:09 PM Page 1

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ | SZENT ISTVÁN TÉR BUDAPESTI FRANCIA INTÉZET | PUSKIN MOZI | TOLDI MOZI kempi-bkfm-katalogus-GQDB-210x165-201908:Layout 1 8/16/19 2:09 PM Page 1 BEAUTY, GOURMET, CULTURE AND SAVOIR-VIVRE Hungarian-Viennese ÉS Bisztró, New York style ÉS Deli, avant-garde Japanese Nobu, creative cocktail specialist Blue Fox The Bar and The Living Room where guests can relax in style. These venues make up Kempinski Corvinus’ culinary universe under one roof: Gastronomic Quarter Downtown Budapest. Erzsébet tér 7-8 | 1051 Budapest | kempinski.com/budapest FÓKUSZBAN PIERRE RICHARD FÓKUSZBAN In focus Once again (and by now one could even say, ‘as is our tradition’), audiences have the opportunity of meeting celebrities in person at the 3rd Budapest Classics Film Marathon. The nurturing of traditions perhaps best suits a film festival of the classics. Perhaps it is precisely the chance to meet VIPs in person that makes a A 3. Budapest Klasszikus Film Maratonon ismét világsztárokkal festival a film festival: a celebration for both artists and audienc- találkozhat a közönség – mondhatjuk, hogy hagyományainkhoz es. In 2019, the Film Marathon is proud and delighted to welcome híven. És a hagyományok ápolása talán illik is egy klasszikusfil- Pierre Richard, the very French, the very blonde, the very blue mes fesztiválhoz. Talán éppen a személyes találkozásoktól fesz- eyed perennially youthful star of the film The Tall Blonde Man with tivál egy filmfesztivál: ünnep ez az alkotóknak és a közönségnek One Black Shoe and very many other madcap comedies.Michael is. 2019-ben eljön a Film Maratonra Pierre Richard, a Magas Nyman, one of the most significant composers of our age, will szőke férfi felemás cipőben és számos más fergeteges komé- be presented with the Grand Prix of the festival. -

OSS 117 : LE CAIRE, NID D'espions Dossier Enseignant Un Film De Michel Hazanavicius Couverture

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 162 OSS 117 : LE CAIRE, NID D'ESPIONS dossier enseignant Un film de Michel Hazanavicius Couverture Fiche technique 1 : © Gaumont Réalisateur 2 Michel Hazanavicius ou le second degré incarné Acteur 3 Jean Dujardin, le véritable caméléon Personnage 4 Le désirable crétin français Genèse 5 Adieu à Jean Bruce – Un modèle littéraire et un héros d'espionnage détournés Contexte 6 Mornes et redoutables années 1950 Genre 7 Le film d'agent secret revisité Découpage narratif 8 Récit 9 Une inattention prodigieuse Mise en scène 10 Action et comédie, rire contemporain et vintage kitsch ● Rédacteur du dossier Marc Cerisuelo, professeur à 14 l'université Paris-Est Séquence Marne-la-Vallée, spécialiste « Bienvenue au Caire » des cinémas français et américain. Auteur d'ouvrages critiques consacrés à Jean-Luc Godard, Influences 16 Preston Sturges, les frères Coen Une cinéphilie aux aguets et Wes Anderson, et d'essais comme Hollywood à l'écran (Presses Sorbonne Nouvelle, 2000) Filiations 18 et Fondus enchaînés (Seuil, 2012). D'un OSS l'autre Rédacteur d'un livret pédagogique sur La Party (Blake Edwards, 1968) et animateur régulier des Dialogues 19 formations Lycéens et apprentis Le grand oral d'OSS : 117 au cinéma en Île-de-France. ● Rédacteurs en chef 20 Critique Camille Pollas et Maxime Werner Une attente exaucée sont respectivement responsable et coordinateur éditorial des éditions Capricci, spécialisées dans les livres de cinéma (entretiens, essais critiques, journalisme et documents) et les DVD. 2 Fiche technique © Gaumont -

DVD Fictions Adultes

Auteur Titre Résumé Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de fin d'études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l'a radicalement transformé, il Abadi, Sou Cherchez la femme s'oppose à la relation amoureuse de sa soeur et décide de l'éloigner à tout prix d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n'a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent... Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Mais quand Vore, un Abbasi, Ali Border homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...Interdit aux moins de 12 ans. Namir part en Egypte, son pays d'origine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. L'enquête devient le prétexte pour Abdel Messeeh, Namir Vierge, les coptes et moi revoir sa famille et questionner tout le village sur ses croyances... Premier long métrage original sur la foi et la puissance du cinéma. Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. -

Cinéma Français Des Années 50-60

Cinéma français des années 50-60 20.45 du lundi 14 au lundi 28 octobre 2002 Contact presse : Agnès Buiche / Martina Bangert - 01 55 00 70 47 / 73 43 [email protected] / [email protected] Retrouvez les dossiers de presse en ligne sur www.artepro.com Cinéma français des années 50-60 > voir et revoir tous les lundis à 20.45 Maigret tend un piège de Jean Delannoy France – 1957 – 1h54mn > lundi 14 octobre à 20.45 Rediffusion le 18 octobre à 00.15, le 22 octobre à 00.55 et le 24 octobre à 17.05 Audiovision pour aveugles et malvoyants Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot France – 1947 – 1h42mn > lundi 21 octobre à 20.45 Rediffusion le 23 octobre à 00.15 et le 31 octobre à 1.00 La princesse de Clèves de Jean Delannoy France – 1960 – 1h47mn > lundi 28 octobre à 20.45 Cinéma français des années 50-60 > voir et revoir .2 Maigret tend un piège de Jean Delannoy France – 1957 – 1h54mn > lundi 14 octobre à 20.45 Rediffusion le 18 octobre à 00.15, le 22 octobre à 00.55 et le 24 octobre à 17.05 Audiovision pour aveugles et malvoyants Fiche technique Réalisation.................................... Jean Delannoy Scénario et dialogues.................. Rodolphe-Maurice Arlaud, Jean Delannoy et Michel Audiard d’après le roman de Georges Simenon Image........................................... Louis Page Décors.......................................... René Renoux Musique ....................................... Paul Misraki Production.................................... Intermondia Films (Paris), Jolly Films (Rome) Fiche artistique Jean Gabin .................................. le commissaire Maigret Annie Girardot.............................. Yvonne Maurin Jean Desailly................................ Marcel Maurin Olivier Hussenot........................... l’inspecteur Lagrume Alfred Adam................................