Quai Des Orfèvres — Dossier Enseignant

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dossier De Presse ECLAIR

ECLAIR 1907 - 2007 du 6 au 25 juin 2007 Créés en 1907, les Studios Eclair ont constitué une des plus importantes compagnies de production du cinéma français des années 10. Des serials trépidants, des courts-métrages burlesques, d’étonnants films scientifiques y furent réalisés. Le développement de la société Eclair et le succès de leurs productions furent tels qu’ils implantèrent des filiales dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Devenu une des principales industries techniques du cinéma français, Eclair reste un studio prisé pour le tournage de nombreux films. La rétrospective permettra de découvrir ou de redécouvrir tout un moment essentiel du cinéma français. En partenariat avec et Remerciements Les Archives Françaises du Film du CNC, Filmoteca Espa ňola, MoMA, National Film and Television Archive/BFI, Nederlands Filmmuseum, Library of Congress, La Cineteca del Friuli, Lobster films, Marc Sandberg, Les Films de la Pléiade, René Chateau, StudioCanal, Tamasa, TF1 International, Pathé. SOMMAIRE « Eclair, fleuron de l’industrie cinématographique française » p2-4 « 1907-2007 » par Marc Sandberg Autour des films : p5-6 SEANCE « LES FILMS D’A.-F. PARNALAND » Jeudi 7 juin 19h30 salle GF JOURNEE D’ETUDES ECLAIR Jeudi 14 juin, Entrée libre Programmation Eclair p7-18 Renseignements pratiques p19 La Kermesse héroïque de Jacques Feyder (1935) / Coll. CF, DR Contact presse Cinémathèque française Elodie Dufour - Tél. : 01 71 19 33 65 - [email protected] « Eclair, fleuron de l’industrie cinématographique française » « 1907-2007 » par Marc Sandberg Eclair, c’est l’histoire d’une remarquable ténacité industrielle innovante au service des films et de leurs auteurs, grâce à une double activité de studio et de laboratoire, s’enrichissant mutuellement depuis un siècle. -

10E Édition Cinéma

PHOTOGRAPHIES POUR TOUS — 10E ÉDITION CINÉMA — Mardi 21 mars 2017 — Paris PHOTOGRAPHIES POUR TOUS 10e ÉDITION Plus de 500 lots à partir de 40 € d’estimation, dont : Vente aux enchères publiques Mardi 21 mars 2017 Paris Salle VV – 3 rue Rossini – Paris IXe 16H Expositions publiques Samedi 18 mars 2017 11h à 19h Lundi 20 mars 2017 11h à 19h Mardi 21 mars 2017 11h à 12h Ordres d’achat sécurisés sur — Secure absentee bids on WWW.MILLON.COM www.Drouotlive.com Intégralité des lots sur millon.com Département Experts Sommaire Photographie Collection Marcel Thomas .............p.5 Un chasseur d’étoiles, 73 tirages d’époque par contact Lots 410 à 482 Collection Charles Da Costa ........ p.57 45 caricatures, dessins originaux des films cultes du cinéma français et américain Lots 647 à 689 Natalia RACIBORSKI Christophe GOEURY Affiches de cinéma ................... p.70 Tel + 33 (0)7 88 09 91 86 Tel +33 (0)6 16 02 64 91 Principalement des films de science-fiction, Fax +33 (0)1 48 00 98 58 [email protected] [email protected] fantastique des années 50/60 Assisté de Lots 690 à 742 Pour tous renseignements, ordres Nathalie SICLIS d’achat, rapports d’état Tel +33 (0)6 60 39 61 62 Expertises gratuites sur rendez-vous [email protected] Inquiries, absentee bids, condition reports, free appraisals by appointment EN ASSOCIATION AVEC Jean Jacques MATHIAS LES MARTEAUX Commissaire priseur Jean-Jacques Mathias Agrément n°2004496 Enora Alix 5, rue de Provence Nathalie Mangeot 75009 Paris Alexandre Millon T +33 (0) 1 47 70 00 36 Mayeul de La Hamayde [email protected] MILLON Drouot Henri ANTON Depuis 1925 19, rue de la Grange Batelière 75009 PARIS Commissaire-priseur en association avec T +33 (0)1 47 27 95 34 T +33 (0) 6 80 87 79 49 Jean-Jacques Mathias F +33 (0) 1 48 00 98 58 henri.anton.auction@ COMMISSAIRE- PRISEUR [email protected] wanadoo.fr Ouvrier dans la confection à Paris, à ouvrages édités, consacrant ainsi la fin des années 40, Marcel Thomas au fil des années l’ensemble de MARCEL THOMAS est un photographe amateur l’œuvre de Marcel Thomas. -

LE MONDE/PAGES<UNE>

www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17523 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 27 - LUNDI 28 MAI 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI L’autoportrait de Lionel Jospin Deux milliardaires dans la guerre de l’art b Après le luxe et la distribution, les deux hommes les plus riches de France s’affrontent sur le marché en candidat de l’art b Avec la maison d’enchères Phillips, Bernard Arnault cherche à détrôner le leader Christie’s, à l’élection propriété de François Pinault b Enquête sur un duel planétaire autour de sommes mirobolantes APRÈS le luxe, la distribution et la impitoyable : pour détrôner Chris- présidentielle nouvelle économie, le marché de tie’s, M. Arnault n’hésite pas à pren- l’art est le nouveau terrain d’affronte- dre de considérables risques finan- PATRICK KOVARIK/AFP A L’OCCASION du quatrième ment des deux hommes les plus ciers. Ce duel, par commissaires- anniversaire de son entrée à Mati- riches de France : Bernard Arnault priseurs interposés, constitue un nou- GRAND PRIX DU « MIDI LIBRE » gnon, Lionel Jospin franchit, dans (propriétaire de Vuitton, Dior, Given- veau chapitre de la mondialisation Le Figaro magazine, un pas de plus chy, Kenzo, Moët et Chandon, Hen- du marché de l’art. En 1999, Phillips vers sa candidature à l’élection pré- nessy…) et François Pinault (Gucci, et Christie’s étaient deux vénérables Gruppetto sidentielle. Dans un article accom- La Fnac, Le Printemps, La Redoute, maisons britanniques. Elles sont pagné par des photographies de sa Conforama…). Pour la première fois, aujourd’hui détenues par des Fran- vie quotidienne, réalisées par Ray- en mai, la maison d’enchères çais. -

Boxoffice Barometer (March 6, 1961)

MARCH 6, 1961 IN TWO SECTIONS SECTION TWO Metro-Goldwyn-Mayer presents William Wyler’s production of “BEN-HUR” starring CHARLTON HESTON • JACK HAWKINS • Haya Harareet • Stephen Boyd • Hugh Griffith • Martha Scott • with Cathy O’Donnell • Sam Jaffe • Screen Play by Karl Tunberg • Music by Miklos Rozsa • Produced by Sam Zimbalist. M-G-M . EVEN GREATER IN Continuing its success story with current and coming attractions like these! ...and this is only the beginning! "GO NAKED IN THE WORLD” c ( 'KSX'i "THE Metro-Goldwyn-Mayer presents GINA LOLLOBRIGIDA • ANTHONY FRANCIOSA • ERNEST BORGNINE in An Areola Production “GO SPINSTER” • • — Metrocolor) NAKED IN THE WORLD” with Luana Patten Will Kuluva Philip Ober ( CinemaScope John Kellogg • Nancy R. Pollock • Tracey Roberts • Screen Play by Ranald Metro-Goldwyn-Mayer pre- MacDougall • Based on the Book by Tom T. Chamales • Directed by sents SHIRLEY MacLAINE Ranald MacDougall • Produced by Aaron Rosenberg. LAURENCE HARVEY JACK HAWKINS in A Julian Blaustein Production “SPINSTER" with Nobu McCarthy • Screen Play by Ben Maddow • Based on the Novel by Sylvia Ashton- Warner • Directed by Charles Walters. Metro-Goldwyn-Mayer presents David O. Selznick's Production of Margaret Mitchell’s Story of the Old South "GONE WITH THE WIND” starring CLARK GABLE • VIVIEN LEIGH • LESLIE HOWARD • OLIVIA deHAVILLAND • A Selznick International Picture • Screen Play by Sidney Howard • Music by Max Steiner Directed by Victor Fleming Technicolor ’) "GORGO ( Metro-Goldwyn-Mayer presents “GORGO” star- ring Bill Travers • William Sylvester • Vincent "THE SECRET PARTNER” Winter • Bruce Seton • Joseph O'Conor • Martin Metro-Goldwyn-Mayer presents STEWART GRANGER Benson • Barry Keegan • Dervis Ward • Christopher HAYA HARAREET in “THE SECRET PARTNER” with Rhodes • Screen Play by John Loring and Daniel Bernard Lee • Screen Play by David Pursall and Jack Seddon Hyatt • Directed by Eugene Lourie • Executive Directed by Basil Dearden • Produced by Michael Relph. -

Le Cinéma De Jean Anouilh Christophe Mercier

Document generated on 09/28/2021 11:54 p.m. Études littéraires Le cinéma de Jean Anouilh Christophe Mercier Anouilh aujourd’hui Article abstract Volume 41, Number 1, printemps 2010 Jean Anouilh’s cinematic output is not easy to figure out. In addition to those movies he scripted in full and whose text one would love to see published, URI: https://id.erudit.org/iderudit/044577ar much like Giraudoux’s, he was involved in adapting or contributing some or DOI: https://doi.org/10.7202/044577ar many scenes or dialogues to a number of other movies. While these other productions were not his, he still manages to shine through. Let us not forget See table of contents La citadelle du silence (Lherbier, 1937), which involved Anouilh’s participation, nor Piège pour Cendrillon or the haunting Temps de l’amour. These will probably resurface in a few years, and yield their share of discoveries. Indeed, there remains much to explore in Jean Anouilh’ cinema. Publisher(s) Département des littératures de l'Université Laval ISSN 0014-214X (print) 1708-9069 (digital) Explore this journal Cite this document Mercier, C. (2010). Le cinéma de Jean Anouilh. Études littéraires, 41(1), 157–170. https://doi.org/10.7202/044577ar Tous droits réservés © Université Laval, 2010 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. -

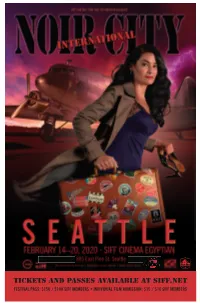

Download Program (PDF)

Tickets and Passes Available at SIFF.NET FESTIVAL PASS: $150 / $100 SIFF MEMBERS • INDIVIDUAL FILM ADMISSION: $15 / $10 SIFF MEMBERS SCHEDULE TUESDAY, FEBRUARY 18 6:00 PM … AND THE FIFTH HORSEMAN IS FEAR 35MM 8:30 PM FRIDAY, FEBRUARY 14 90 DEGREES IN THE SHADE 5:45PM Music by The Ben Thomas Trio before screening WEDNESDAY, FEBRUARY 19 6:30 PM THE BEAST MUST DIE 35MM 6:00 PM 9:15 PM THE HOUSEMAID THE BLACK VAMPIRE 8:30 PM BLACK HAIR SATURDAY, FEBRUARY 15 THURSDAY, FEBRUARY 20 Seattle-based writers Vince and Rosemarie Keenan (Vince is managing editor of NOIR CITY e-magazine) take over hosting duties for Eddie Muller on Saturday, February 15. 5:15PM Music by the Dmitri Matheny Group before screening 12:30 PM 6:00 PM PANIC THE DEVIL STRIKES AT NIGHT 35MM 3:00 PM 8:30 PM RAZZIA BLACK GRAVEL 6:00 PM FINGER MAN 8:30 PM ANY NUMBER CAN WIN 35MM SUNDAY, FEBRUARY 16 12:30 PM A COLT IS MY PASSPORT 3:00 PM BRANDED TO KILL 6:00 PM PALE FLOWER 35MM 8:30 PM RUSTY KNIFE MONDAY, FEBRUARY 17 The Film Noir Foundation is a 12:30 PM non-profi t public benefi t THE FACTS OF MURDER corporation created by Eddie 3:15 PM Muller in 2005 as an educational A WOMAN’S FACE resource regarding the cultural, 6:00 PM NEVER LET GO 35MM historical, and artistic signifi cance 8:30 PM of fi lm noir as an original VICTIM 35MM cinematic movement. The Czar of Noir Even if you haven’t experienced NOIR CITY before, you may recognize Eddie Muller from the dark corridors of TCM’s Noir Alley. -

LES INOUBLIABLES : Ils Étaient Grands, Ces Petits

COMMENT VA LE CINÉMA FRANÇAIS ? LES INOUBLIABLES : ils étaient grands, ces petits PIERRE CANAVAGGIO . u début du siècle dernier, le XXe, des augures déclarèrent que le cinéma allait tuer le théâtre. Le cinéma prospéra ; ni A le bon ni le mauvais théâtre n'en moururent. Lorsque la télé- vision prit vraiment son essor cinquante ans plus tard, les futurolo- gues augurèrent qu'elle allait dévorer le cinéma. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle l'a ressuscité, pour en vivre. Cette renaissance est intervenue au cours des années soixante, provoquée par l'obligation pour la télévision de meubler ses écrans au moindre coût. Alors qu'elle, n'était déjà plus qu'un organe de diffusion, elle a utilisé les milliers de films tournés depuis l'Arroseur arrosé (1895) qui pourrissaient dans des bunkers, en province. Ayant acquis les droits de les diffuser, Frédéric Rossif, qui dirigeait la section cinéma de la Télévision française, les pro- gramma, quelquefois à plusieurs reprises la même année. Tant et si bien que parents, enfants, puis petits-enfants ont vu et revu ces films d'autrefois et d'hier, des chefs-d'œuvre souvent, qui ont fait partie à nouveau de la mémoire collective. Jusque-là, grâce à Henri Langlois, seuls les rats de la Cinémathèque, les fanatiques A LE ÇINEMAJFRAN£AIS Les inoubliables : ils étaient grands, ces petits des cinémas d'essai et des ciné-clubs en avaient une connaissance d'autant plus passionnée que, inconnus du plus grand nombre, ces films constituaient pour eux des plaisirs de gourmets. Nous n'étions encore que quelques-uns à nous délecter de « C'est des yoles, Anatole » grommelé par M. -

French Film Series to Conclude with Works from Final Period of the Classic Tradition

The Museum of Modern Art Department of Film 11 West 53 Street, New York, N.Y. 10019 Tel: 212-708-9400 Cable: MODERNART Telex: 62370 MODART ENTRANCE at 18 W. 54 #42 FOR IMMEDIATE RELEASE FRENCH FILM SERIES TO CONCLUDE WITH WORKS FROM FINAL PERIOD OF THE CLASSIC TRADITION In its final months, REDISCOVERING FRENCH FILM PART II, The Museum of Modern Art's comprehensive survey of French film history, will screen classics from the 1940s and • 50s, then pause to look back at the very beginnings of the long tradition of French filmmaking. The schedule for August begins with a look at the French cinema at the time of the Occupation and features two rare films of the liberation: Le Six Juin a l'Aube, a documentary made by the great feature film director Jean Gremillon, and Rene Clement's La Bataille du Rail. Also scheduled in August are two of the most striking French films noirs of the postwar period, Clouzot's Quai des Qrfevres and Yves All^gret's De'dee d'An vers, Simone Signoret's star-making vehicle. In September, the schedule will focus on the films of the 1950s, during the last flowering of the classic tradition before the tumult of the New Wave. Among the highlights are two film adaptations of Emile Zola's scathing social fiction—Julien Duvivier's Pot-Bouille and Marcel Carne*' s updated Therese Raquin—plus La Marie du Port, a rarely seen Carrie vehicle for France's most durable male star, Jean Gabin. Many of the most prominent French films of the '50s retreated into an acid-tinged nostalgia for the past; such resplendent examples of this tendency as Max Ophuls's La Ronde and Le Plaisir, Rene Clair's Les Grandes Manoeuvres and Les Belles-de-Nuit, and Jean Renoir's French Can-can are scheduled. -

Lm970331-Tmr.Pdf

LeMonde Job: WMR1397--0001-0 WAS TMR1397-1 Op.: XX Rev.: 28-03-97 T.: 19:38 S.: 75,06-Cmp.:29,11, Base : LMQPAG 02Fap:99 No:0283 Lcp: 196 CMYK b TELEVISION a RADIO H MULTIMEDIA FILM TSF « Le Cœur fantôme », La station militante De nouvelles armes de Philippe Garrel. mise sur l’information pour défendre Une chronique de la paternité de service et de proximité par un « Rimbaud de la pellicule ». pour sortir la tête de l’eau. la liberté Page 22 Page 26 de la presse. Page 35 Sandrine Bonnaire, héroïne populaire B. BARBEREAU/FRANCE 2 Après l’époque Pialat, Varda, Doillon, la voici vedette d’un feuilleton télé. Page 5 Sang neuf www. pour le polar chir@c. De la première dramatique télévisée aux femmes flics élysée d’aujourd’hui. Pages 2 et 3 Le président Chirac prépare son entrée sur Internet, sans doute pour le 14 juillet. Mermet, Dans le cyberespace, il rejoindra Bill Clinton, la reine d’Angleterre, le pape et quelques producteur autres Grands de ce monde. Pages 32 à 34 engagé (L’adresse électronique ci-dessus relève de la fantaisie. « Là-bas si j’y suis », Elle ne préfigure en aucun cas les futures coordonnées de l’Elysée) à Strasbourg le temps d’un congrès. Page 27 YANN ARTHUS BERTRAND/ALTITUDE SEMAINE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 1997 LeMonde Job: WMR1397--0002-0 WAS TMR1397-2 Op.: XX Rev.: 28-03-97 T.: 19:42 S.: 75,06-Cmp.:29,11, Base : LMQPAG 02Fap:99 No:0284 Lcp: 196 CMYK ENQUÊTE Les métamorphoses du polar Il y a dix ans, on n’en voyait pas. -

UNSTITCHING the 1950S FILM Á COSTUMES: HIDDEN

1 UNSTITCHING THE 1950s FILM Á COSTUMES: HIDDEN DESIGNERS, HIDDEN MEANINGS Volume I of II Submitted by Jennie Cousins, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Film Studies, October 2008. This thesis is available for library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. …………………………………. 2 Abstract This thesis showcases the work of four costume designers working within the genre of costume drama during the 1950s in France, namely Georges Annenkov, Rosine Delamare, Marcel Escoffier, and Antoine Mayo. In unstitching the cinematic wardrobes of these four designers, the ideological impact of the costumes that underpin this prolific yet undervalued genre are explored. Each designer’s costume is undressed through the identification of and subsequent methodological focus on their signature garment and/or design trademark. Thus the sartorial and cinematic significance of the corset, the crinoline, and accessories, is explored in order to determine an ideological pattern (based in each costumier’s individual design methodology) from which the fabric of this thesis may then be cut. In so doing, the way in which film costume speaks as an independent producer of cinematic meaning may then be uncovered. By viewing costume design as an autonomous ideological system, rather than a part of mise-en- scène subordinate to narrative, this fabric-centric enquiry consolidates Stella Bruzzi’s insightful exploration of film costume in Undressing Cinema, Clothing and Identity in the Movies (1997). -

Vente Aux Encheres Publiques Affiches De Cinema

jean-claude renard commissaire-priseur expert judiciaire VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES AFFICHES DE CINEMA Mercredi 28 janvier A 17 h 30 CINEMA « GRAND ACTION » 5 rue des Ecoles 75005 PARIS Frais de vente en sus des enchères : 25 % TTC Liste et photographies visibles sur www.interencheres.com/75022 Catalogues sur demande Jean-Claude Renard, maison de ventes aux enchères publiques s.a.s, Société agréée en date du 20 décembre 2001, n°2001-025 / 28 rue beaubourg 75003 paris Tél : 01-42-72-03-65 Nouveau Mail : [email protected] "LES NERFS À VIF" (1962) de Jack Lee Thompson avec Robert Mitchum, et, 1 (Cape Fear) Gregory Peck. 70/120 Affiche Universal International. "EXODUS" (1960) de Otto Preminger avec Paul Newman, Eva Marie Saint, Peter Lawford. 2 Affiche dessinée par Saül Bass. United Artists. 70/120 "LES SEPT MERCENAIRES" (1960) de John Sturges avec Yul Brynner, et, 3 Steve Mac Queen. 70/120 Affiche United Artists. "LOVE" (1970) de Ken Russell avec Oliver Reed, Glenda Jackson, Alan Bates. 4 Affichette de Peter Weevers. United Artists. 30/60 "BARBARELLA" (1968) de Roger Vadim avec Jane Fonda, John Philip Law. 5 Affiche Films Paramount. 100/160 "QUOI DE NEUF PUSSYCAT?" (1965) de Clive Donner avec Peter Sellers, 6 Romy Schneider, Woody Allen etc … 60/120 Affiche de Siry. United Artists. "LA DÉESSE DE FEU" (1965) de Robert Day avec Ursula Andress, Christopher Lee, 7 Peter Cushing. 70/90 Production Hammer. Films MGM. Affiche de G. Allard. "DU SANG POUR DRACULA" (1974) de Andy Warhol et, Paul Morrissey avec Udo Kier, 8 Joe Dallessandro. -

Zkg2.Pdf (1.377Mb)

DARK YEARS, DARK FILMS, LONG SHADOWS: THE OCCUPATION, NOIR, AND NATIONAL IDENTITY IN FRENCH FILM AND CRITICISM A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Zachary Kendell Gooch January 2014 © 2014 Zachary Kendell Gooch DARK YEARS, DARK FILMS, LONG SHADOWS: THE OCCUPATION, NOIR, AND NATIONAL IDENTITY IN FRENCH FILM AND CRITICISM Zachary Kendell Gooch, Ph.D. Cornell University 2014 Although the term arises in French film criticism, “noir” has long been associated with American cinema and a certain, recognizable type of visual and thematic style. Through a return to the French critics of the late 1930s, 1940s, and 1950s this dissertation defamiliarizes and redefines noir’s value to film and French studies by demonstrating its negatively constitutive role in the negotiation of French national identity and the central place of the Occupation in any discussion of French noir. By locating noir within criticism and performing close readings of the critical archive, which includes figures as diverse as Georges Sadoul and André Bazin, Lucien Rebatet and François Truffaut, I argue that noir critical discourse is defined by a tension between the category’s ever-changing value and the efforts of those who deploy it to fix the meaning of the nation before, during, and after the Occupation through careful omissions of the historical, collective memory. Because noir is central to debates on how the nation should and, more precisely, should not be represented, I also resist conventional, generic approaches to advance that individual films noirs are secondary to noir critical discourse.