Relazione Geologico-Tecnica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Registro Determinazioni Anno

COMUNE DI VAIANO CREMASCO REGISTRO DETERMINAZIONI PROG. SETTORE PUBLICAZ. UFFICIO INIZIO DATA OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE FINE NUMERO DT INVIO 1 1 AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART . 16, COMMA 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11/01/11 02/01/11 2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. 1 25/01/11 25/07/11 2 1 FORNITURA DI COMPUTER. 14/01/11 10/01/11 2 28/01/11 14/01/11 3 1 FORNITURA DI ARREDAMENTO PER UFFICIO PRESSO MUNICIPIO. 14/01/11 10/01/11 3 28/01/11 14/01/11 4 1 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO MUNICIPIO. 14/01/11 10/01/11 4 28/01/11 14/01/11 5 AMM.VO EROG AZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER INSERIMENTO MINORI. 13/01/11 10/01/11 5 27/01/11 25/07/11 6 2 Acq uisto materiale di cancelleria per uffici e servizi comunali. Affidamento diretto alla ditta MONDOFFICE s.r.l. Impegno di spesa. 31/01/11 10/01/11 6 14/02/11 31/01/11 7 2 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - CONCESSIONE RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTTORIALE. 14/01/11 13/01/11 7 28/01/11 14/01/11 8 1 FORNTIURA E POSA DI STRISCE ANTISCIVOLO DA ISNTALLARE SULLE SCALE DELLE SCUOLE MEDIE. 18/01/11 17/01/11 8 01/02/11 25/07/11 COMUNE DI VAIANO CREMASCO REGISTRO DETERMINAZIONI 9 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. -

Vedi Il Curriculum Completo

S T U D I O 71 - studio tecnico associato - – ing. Fabio Bettinelli - ing. Fabrizio Gamberoni - ___________________________________________________________________ CURRICULUM PROFESSIONALE Dott. Ing. Fabrizio Gamberoni Ing. Fabrizio Gamberoni nato a Ivrea (TO) il 08/03/1971, c.f. GMB FRZ 70C08 E379Q residente in via dei Benedettini n.24 a Ricengo (CR). L’ing Fabrizio Gamberoni svolge la propria attività nell’ambito dello studio associato “Studio71”. - Lo STUDIO 71, ha sede legale e operativa in Crema (CR) 26010, p.zza Garibaldi n.9 Tel 0373 458020 e-mail: [email protected] - Lo STUDIO 71, ha sede operativa in Vaiano Cremasco (CR) 26010, via Cavour, 12, Tel 0373 278085 e-mail: [email protected] Gli associati dello STUDIO71 sono: - Dott. Ing. FABIO BETTINELLI, C.F.: BTT FBA 71E05 H509P, Tel 340 6862172, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 1005, laurea in Ingegneria civile indirizzo trasporti nel 1997. - Dott. Ing. FABRIZIO GAMBERONI, C.F.: GMB FRZ 71C08 E379Q, Tel. 338 5693766, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 1093, laurea in Ingegneria civile indirizzo trasporti conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1999, esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere conseguito nel 2000, diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “L.Pacioli” di Crema nel 1990. Formazione e aggiornamento professionale dell’ing. Gamberoni 28 S T U D I O 71 - studio tecnico associato - – ing. Fabio Bettinelli - ing. Fabrizio Gamberoni - ___________________________________________________________________ i. Laurea in Ingegneria Civile a pieni voti legali, indirizzo trasporti, conseguita nel 1999 presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. -

Toponomastica Di Prodotto Delle Popolazioni Che Vi Si Sono Succedute, Rogge, Strade,…)

LA TOPONOMASTICA RURALE ATTIVITÁ NELLE CLASSI La toponomastica è una scienza di natura linguistica Nelle classi coinvolte si è proceduto alla lettura e alla ISTITUTO COMPRENSIVO G. Falcone e P. Borsellino che studia i nomi di luogo sotto il profilo della loro interpretazione delle carte CTR 1:10.000. Si è trovato Offanengo (CR) origine, dell’epoca di formazione, della distribuzione e un modo condiviso di suddividere il territorio comunale del significato. La raccolta dei toponimi nati nel corso in settori per procedere poi alla individuazione e al dei secoli in un determinato spazio geografico, quale riconoscimento dei vari elementi da indagare (campi, Toponomastica di prodotto delle popolazioni che vi si sono succedute, rogge, strade,…). Si è poi proceduto alla ricerca dei to- può così diventare una straordinaria occasione per ponimi relativi ai vari elementi, chiedendo ai familiari, OFFANENGO ricostruirne le vicissitudini storiche, linguistiche, del ai conoscenti, agli anziani del paese, agli agricoltori, paesaggio (morfologia, idrografia, vegetazione, colti- ai campari, agli amministratori comunali; consultando vazioni, ecc.) nonché di comprenderne e apprezzarne il testi, mappe catastali, mappe storiche. Si sono trascritti PROGETTO valore culturale e identitario di cui siamo gli eredi. tutti i toponimi raccolti e si sono tentate delle interpre- “Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Nomi e storie di campi, rogge, sorgenti, tazioni. Si sono effettuate uscite sul territorio e si sono cascine dei nostri paesi” realizzati dei disegni. In alcune classi si sono trascritti i toponimi su mappe digitali. Finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Triennale delle Arti DESCRIZIONE DEL PROGETTO APPELLO Anno scolastico 2018/19 Classi: Classi 2°A, 3°A Scuola Secondaria di 1° grado Ricerca toponomastica relativa a campi, strade, rog- La raccolta dei toponimi è un lavoro complesso. -

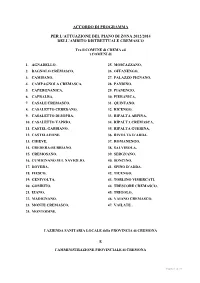

Accordo Di Programma 2012-2014

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012/2014 DELL’AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO Tra il COMUNE di CREMA ed i COMUNI di 1. AGNADELLO, 25. MOSCAZZANO, 2. BAGNOLO CREMASCO, 26. OFFANENGO, 3. CAMISANO, 27. PALAZZO PIGNANO, 4. CAMPAGNOLA CREMASCA, 28. PANDINO, 5. CAPERGNANICA, 29. PIANENGO, 6. CAPRALBA, 30. PIERANICA, 7. CASALE CREMASCO, 31. QUINTANO, 8. CASALETTO CEREDANO, 32. RICENGO, 9. CASALETTO DI SOPRA, 33. RIPALTA ARPINA, 10. CASALETTO VAPRIO, 34. RIPALTA CREMASCA, 11. CASTEL GABBIANO, 35. RIPALTA GUERINA, 12. CASTELLEONE, 36. RIVOLTA D’ADDA, 13. CHIEVE, 37. ROMANENGO, 14. CREDERA-RUBBIANO, 38. SALVIROLA, 15. CREMOSANO, 39. SERGNANO, 16. CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, 40. SONCINO, 17. DOVERA, 41. SPINO D’ADDA, 18. FIESCO, 42. TICENGO, 19. GENIVOLTA, 43. TORLINO VIMERCATI, 20. GOMBITO, 44. TRESCORE CREMASCO, 21. IZANO, 45. TRIGOLO, 22. MADIGNANO, 46. VAIANO CREMASCO, 23. MONTE CREMASCO, 47. VAILATE , 24. MONTODINE, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di CREMONA E l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CREMONA Pagina 1 di 14 Premesso • che l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D. Leg.tivo 267/2000); • che l’art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona; • che l’art. -

Comune Di Vaiano Cremasco Registro Determinazioni

COMUNE DI VAIANO CREMASCO REGISTRO DETERMINAZIONI PROG. SETTORE PUBLICAZ. UFFICIO INIZIO DATA OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE FINE NUMERO DT INVIO 1 2 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2012 24/01/12 02/01/12 1 07/02/12 24/01/12 2 1 Fornitura e posa di bacheca in legno presso gli uffici comunali. Affidamento incarico alla ditta Raimondi di Casale Cremasco. CIG 37896126BF. 9/01/12 02/01/12 2 23/01/12 9/01/12 3 1 Auto rizzazione a contrarre con SCRP S.p.A. per la cessione del credito. 9/01/12 04/01/12 3 23/01/12 4 2 Acquisto sapone liquido, materiale igienico e monouso per uffici comunali. Affidamento alla ditta SOFTLY s.r.l. di Crema - impegno di spesa anno 2012. CIG 15/02/12 04/01/12 Z5C03AAE0C 4 29/02/12 15/02/12 5 3 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA. RIEPILOGO TRIMESTRALE - 4°TRIMESTRE 2011 9/01/12 04/01/12 5 23/01/12 9/01/12 6 1 Predisposizione pratiche per il rinnovo certificati prevenzione incendi degli stabili comunali. Affidamento incarico all'ing. Fedeli Mario di Lodi. CIG 37928441E2 20/01/12 05/01/12 6 03/02/12 20/01/12 7 1 Affidamento appalto lavori di riqualificazione centro sportivo comunale ditta Biffi Spa CIG 34189216DB, CUP H4310000230001 9/01/12 05/01/12 7 23/01/12 9/01/12 8 1 Convenzione sperimentale con la Polisportiva Vaianese per la manutenzione, la custodia e la conduzione della palestra e campi da calcio del Centro Sportivo 14/01/12 05/01/12 Comunale sito in via Verga. -

ATS Val Padana / > TROVA > Medici Di Famiglia (MMG/Pdf) > Scheda

Scheda 'Carta dei servizi' del medico stampata dal sito www.aslmn.it - 26/09/2021 06:53:24 Il Medico di Medicina Generale (MMG) è titolare della scheda e assicura accuratezza, affidabilità e puntualità dei contenuti visualizzati. L'ASL garantisce la pubblicazione e l’aggiornamento sistematico delle informazioni acquisite ed autorizzate dal medico. Per ogni ulteriore informazione contattare: Ufficio Gestione Assistiti (scelta/revoca) del Distretto di Crema Nome Dr. Marco Agosti Tipologia Medico di Medicina Generale (MMG) Il Dr. Agosti avvisa Nessun avviso presente - Presentazione Ambulatorio Medico 1 Via Guaiarini, 18/1 26014 Romanengo Mappa Distretto di Crema Ambito dei Comuni di: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Indirizzo Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate. Recapiti Telefono: 0373 270326 / 0373 270077 Mattina Pomeriggio Note Lunedì 10.00 - 13.15 - - Martedì - 15.00 - 19.15 - Orari apertura Mercoledì - - - Giovedì - 15.00 - 19.15 - Venerdì - 15.00 - 18.00 - Sabato - - - Ambulatorio Medico 2 Piazza Roma, 1 26014 Casaletto di Sopra Mappa Distretto di Crema Ambito dei Comuni di: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale -

Carta Delle Risorse Non Vincolate Castelleone Moscazzano Casalmorano Soresina

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE Dirigente: dott. Andrea Azzoni SERVIZIO ARIA, SCARICHI E CAVE Via Dante, 134 - 26100 Cremona tel.: 0372 406443 fax: 0372 406461 Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F. 80002130195 email: [email protected] CASTEL GABBIANO RIVOLTA D`ADDA VAILATE CAMISANO AGNADELLO CAPRALBA SERGNANO PIERANICA CREEMA !. QUINTANO CASALETTO DI SOPRA RICENGO PANDINO CASALETTO VAPRIO SONCINO PPIIAANNOO CCAAVVEE PPRROOVVIINNCCIIAALLEE PIANENGO LL..RR.. 1144 AAGGOOSSTTOO 11999988 AARRTT.. 99 PALAZZO PIGNANO SPINO D`ADDA CREMOSANO OFFANENGO ROMANENGO TICENGO CREEMONA VAIANO CREMASCO !. DOVERA CREMA BAGNOLO CREMASCO SALVIROLA IZANO CASSALLMAGGIIOREE GENIVOLTA !. MADIGNANO CHIEVE FIESCO CAPERGNANICA RIPALTA CREMASCA TRIGOLO AZZANELLO CASTELVISCONTI CREDERA RUBBIANO BORDOLANO CARTA DELLE RISORSE NON VINCOLATE CASTELLEONE MOSCAZZANO CASALMORANO SORESINA MONTODINE CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE TAVOLA 3 scala 1:125.000 Dicembre 2011 ROBECCO D`OGLIO GOMBITO A cura di: CAPPELLA CANTONE ANNICCO CASALBUTTANO ED UNITI GEOLAMBDA - Studio associato di geologia, geofisica e ingegneria via A. Diaz, 22 - 26845 Codogno (LO) tel. e fax 0377.433021 - e-mail: [email protected] OLMENETA SAN BASSANO FORMIGARA PADERNO PONCHIELLI CORTE DE` FRATI OSTIANO Delibera di adozione del Consiglio Provinciale n. ____ del ____________________ Pubblicazione sul B.U.R. Lombardia Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale n. ____ del ____________________ n. ____ del ____________________ GABBIONETA BINANUOVA POZZAGLIO -

Comune Di Offanengo PGT PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO

Provincia di Cremona Regione Lombardia Comune di Offanengo PGT PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO PROGETTISTA Ing. Salvatore Palumbo Ufficio di Piano Comunale CON LA COLLABORAZIONE DI Sede a Orzinuovi (BS) Via Obici, 14 Tel. 030 941567 Fax. 030 944121 CPUs.r.l. [email protected] www.cpuservizi.it engineering Arch. Alessandro Magli (direttore tecnico) E CON LA COLLABORAZIONE DI Arch. Giorgio Schiavini ( piano dei servizi ) Arch. Daniela Marini ( analisi storica ) Urb. Roberta Arrigoni (coordinamento generale) Arch. Paola Ceriali ( supporto tecnico ) Geom. Vittorio Saini ( grafica ) RA 1 RAPPORTO AMBIENTALE Dicembre 2010 IL SINDACO ADOZIONE Deliberazione C.C. del IL SEGRETARIO APPROVAZIONE Deliberazione C.C. del Comune di PGT Offanengo Piano di Governo del territorio 1 I RIFERIMENTI NORMATIVI E DISCIPLINARI. ..................................................................................................... 3 1.1. IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE ....................................................................................................................... 3 1.2. LA DIRETTIVA 2001/42/CE DEL 2001 ....................................................................................................................... 3 1.3. LA LEGGE REGIONALE 12/2005 E LE SPECIFICHE SUCCESSIVE .......................................................................................... 4 2 LO SCHEMA DEL PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ........................ 8 3 IL DOCUMENTO DI PIANO ............................................................................................................................. -

Capitolato Generale Per L'affidamento Dei Servizi

Centrale Unica Committenza CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013 Codice AUSA 0000267096 Comune di Capergnanica Comune di Formigara Comune di Madignano Comune di Ripalta Arpina Comune di Ripalta Cremasca Comune di Vaiano Cremasco Provincia di Cremona Prot. 993/2019 Procedura Aperta per affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Capergnanica, Formigara, Madignano, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca e Vaiano Cremasco - Gara aggregata lotto unico - Durata dell’Appalto: 3 Anni. CIG: 78614956E6 1. PREMESSA Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Il presente disciplinare contiene le prescrizioni integrative del bando di gara – di cui forma parte integrante e sostanziale – necessarie per poter pre sentare offerta e prendere parte alla procedura. La procedura viene condotta da Consorzio.IT spa, quale centrale di Committenza ausiliaria (In seguito Consorzio.IT, Centrale di Committenza, CUC o Stazione Appaltante) per conto dei Comune di Capergnanica, Formigara, Madignano Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Vaiano Cremasco (in seguito anche Amministrazioni aggiudicatrici o Committenti o I 6 Comuni) come da Determine. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Consorzio.IT utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale -

Orari E Percorsi Della Linea Bus K507

Orari e mappe della linea bus K507 K507 Crema FS - Vaiano Cr. - Monte Cr. - Dovera Visualizza In Una Pagina Web Roncadello La linea bus K507 (Crema FS - Vaiano Cr. - Monte Cr. - Dovera Roncadello) ha 12 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Chieve Moro/Indipendenza: 13:55 (2) Crema Delle Rimembranze: 07:25 (3) Crema FS - M.ri Libertà: 07:10 - 18:20 (4) Crema Istituto Sraffa (Piazzale): 07:15 - 13:45 (5) Crema Libero Comune (Ospedale - Itis): 07:30 (6) Crema Partigiani D'Italia/Mercato: 07:20 - 16:55 (7) Crespiatica Roma (Chiesa): 13:15 - 14:15 (8) Dovera Europa/Xiv Maggio: 19:25 (9) Dovera Roncadello - Lodi: 06:35 - 17:25 (10) Monte Cremasco Sp36 Garibaldi 56: 12:20 - 13:15 (11) Monte Cremasco Sp36 Garibaldi/Cad. Lavoro: 07:00 (12) Vaiano Cremasco Liberazione (Cimitero): 07:05 - 14:15 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus K507 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus K507 Direzione: Chieve Moro/Indipendenza Orari della linea bus K507 14 fermate Orari di partenza verso Chieve Moro/Indipendenza: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:55 martedì 13:55 Spino D'Adda Milano (Zona Industriale) mercoledì 13:55 Dovera Umberto I/Lombardia giovedì 13:55 Dovera Europa/Xiv Maggio venerdì 13:55 Dovera Postino - Europa/Don Sturzo sabato Non in servizio Dovera Postino - V. Emanuele (Chiesa) domenica Non in servizio Dovera Postino - V. Emanuele/Siberia Crespiatica Dovera/Comboniani Informazioni sulla linea bus K507 Crespiatica Roma, 5 Direzione: Chieve Moro/Indipendenza Fermate: 14 Via Nino dall'Oro, Crespiatica Durata del tragitto: 25 min Crespiatica Alighieri/Moro La linea in sintesi: Spino D'Adda Milano (Zona Industriale), Dovera Umberto I/Lombardia, Dovera Europa/Xiv Maggio, Dovera Postino - Europa/Don Crespiatica Alighieri/Delle Industrie Sturzo, Dovera Postino - V. -

Ragione Sociale Ente Proprietario Data Ricezione Ora Ricezione

Ragione Sociale Ente Proprietario Data Ricezione Ora Ricezione COMUNE DI MONTODINE 18-02-2020 14:19:45 COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA 12-02-2020 10:43:52 COMUNE DI PANDINO 05-03-2020 12:31:40 COMUNE DI VAILATE 13-02-2020 16:25:08 COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 28-02-2020 09:58:48 COMUNE DI OFFANENGO 19-02-2020 09:28:58 COMUNE DI SPINO D'ADDA 04-03-2020 15:54:05 COMUNE DI IZANO 17-02-2020 10:15:47 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 17-02-2020 11:04:13 COMUNE DI CASTELLEONE 17-02-2020 12:23:05 COMUNE DI ROMANENGO 17-02-2020 15:41:28 ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 17-02-2020 16:48:14 COMUNE DI GOMBITO 28-02-2020 09:49:16 COMUNE DI VAIANO CREMASCO 27-02-2020 15:05:26 COMUNE DI SERGNANO 18-02-2020 13:32:17 COMUNE DI SONCINO 28-02-2020 09:28:58 COMUNE DI CREMOSANO 21-02-2020 11:45:39 COMUNE DI CREMA 12-05-2020 15:24:01 COMUNE DI MADIGNANO 04-03-2020 12:20:36 COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 05-03-2020 11:08:00 COMUNE DI TORLINO VIMERCATI 05-03-2020 10:27:19 COMUNE DI PIANENGO 05-03-2020 16:16:15 COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 19-05-2020 14:41:08 COMUNE DI TRIGOLO 19-05-2020 15:33:41 A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI S.P.A. COMUNE DI AGNADELLO COMUNE DI CAMISANO COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA COMUNE DI CAPERGNANICA COMUNE DI CAPRALBA COMUNE DI CASALETTO VAPRIO COMUNE DI CASTEL GABBIANO COMUNE DI CHIEVE COMUNE DI CREDERA RUBBIANO COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO Numero U.I. -

Allegato Piano Annuale

Numero U.I. per Numero U.I. per Numero complessivo Numero U.I. libere e che si Numero U.I. in carenza Numero U.I. disponibili per nuova Numero U.I. % U.I. destinate a Forze di Data Ora Ragione Sociale Ente Proprietario Servizi Abitativi ServiziComune Abitativi di OFFANENGOU.I. disponibili Prot.N.0005957libereranno per effetto del del manutentiva 09-07-2019 assegnabili in arrivoedificazione, ristrutturazione, assegnate l’anno Polizia e Corpo nazionale Ricezione Ricezione Sociali (SAS) Pubblici (SAP) nell'anno turn-over nello stato di fatto recupero, riqualificazione precedente dei Vigili del Fuoco ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 10-05-2019 10:37:01 9 997 29 29 18 2 COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 30-05-2019 15:49:23 18 1 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 24-06-2019 11:47:37 8 1 COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 27-05-2019 09:53:27 7 COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 20-05-2019 14:52:44 2 COMUNE DI CASTELLEONE 14-05-2019 11:53:50 42 3 3 1 10% COMUNE DI CREMA 31-05-2019 09:37:56 5 353 3 3 21 COMUNE DI CREMOSANO 21-05-2019 13:17:59 6 1 COMUNE DI GOMBITO 02-05-2019 16:18:12 10 COMUNE DI IZANO 21-05-2019 09:12:46 6 1 1 COMUNE DI MADIGNANO 06-05-2019 11:28:29 COMUNE DI MONTODINE 14-05-2019 12:20:33 2 1 1 COMUNE DI OFFANENGO 31-05-2019 09:41:45 3 3 3 COMUNE DI PANDINO 06-05-2019 15:25:19 15 COMUNE DI PIANENGO 30-05-2019 09:44:57 15 COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA 15-05-2019 10:16:59 43 1 1 1 COMUNE DI ROMANENGO 24-05-2019 11:47:13 22 COMUNE DI SERGNANO 10-05-2019 12:46:44 6 COMUNE DI SONCINO 16-05-2019 09:56:46 58 3 3 COMUNE DI SPINO D'ADDA 08-05-2019 09:46:01 15 COMUNE DI TORLINO VIMERCATI 19-06-2019 14:14:41 3 1 COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 30-05-2019 11:18:13 27 3 2 1 1 COMUNE DI TRIGOLO 18-06-2019 14:26:09 1 4 COMUNE DI VAIANO CREMASCO 27-05-2019 11:18:53 9 2 2 COMUNE DI VAILATE 21-05-2019 14:19:19 17 1 1 A.S.M.