Piano Di Indirizzo Forestale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ottobre 2020

NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

PIAMBELLO Pianta Del Territorio Comunità Montana Del Piambello in Scala 1:35000

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO Pianta del territorio Comunità Montana del Piambello in scala 1:35000 GERMIGNAGA CREMENAGA BREZZO LAVENA DI BEDERO MONTEGRINO CADEGLIANO VALTRAVAGLIA VICONAGO P.TRESA MEL BRISSAGO CUGLIATE VALTRAV. FABIASCO MARCHIROLO BRUSIMPIANO MESENZANA GRANTOLA CUNARDO CASSANO MARZIO VALCUVIA FERRERA CUASSO DUNO MASCIAGO P. AL MONTE RANCIO NO VALCUVIA CUVEGLIO BEDERO VALGANNA PORTO VALCUVIA CERESIO IO CUVIO BRINZIO BESANO ORINO CASTELLO BISUSCHIO CABIAGLIO VIGGIU' SALTRIO O GO ARCISATE CLIVIO GAVIRATE INDUNO COMERIO LUVINATE OLONA BARASSO BIANDRONNO CASCIAGO CANTELLO ARCISATE CUGLIATE FABIASCO BEDERO VALCUVIA CUNARDO BESANO INDUNO OLONA BISUSCHIO LAVENA PONTE TRESA BRUSIMPIANO MARCHIROLO CADEGLIANO VICONAGO MARZIO CANTELLO PORTO CERESIO CLIVIO SALTRIO CREMENAGA VALGANNA CUASSO AL MONTE VIGGIU Iniziative Turistiche Commerciali - 2011 a b c d e ARCISATE CUASSO AL MONTE Emergenza Sanitaria . .118 MARCHIROLO PINO PROTEZIONE CIVILE L. MAGGIORE PROVINCIA Croce Rossa Italiana - Arcisate . .0332.471899 PROVINCIA TRONZANO COMUNE . .0332.997130 F. 0332.917100 V. Cavour, 27 . .0332.486493 1 L. MAGGIORE VEDDASCA ARCISATE NUMERI D’EMERGENZA E PUBBLICA UTILITA’ CUASSO COMUNE .0332.939001- f. 0332.938180 S.O.S. - Besano . .0332.917666 ARMIO DI VARESE DI CARABINIERI . .112 [email protected] Farmacia Comunale - v. Jamoretti 51 .0332.201246 POLIZIA . .0332.831303 BIBLIOTECA COMUNALE VERBANIA CURIGLIA VIGILI DEL FUOCO . .115 VIAGGIARE INFORMATI . .1518 Farmacia Fontana - v.Porro 40 . .0332.200321 ACQUEDOTTO . .0332.997303 V. Pompeo Marchesi, 16 . .0332.440409 GAS . .800-984040 MACCAGNO DUMENZA SOCCORSO ACI . .116 FERROVIE DELLO STATO . .892 021 Ambulatori Medici Polispecialistici . .0332.202320 AGRA SVIZZERA LUGANO io ) GUARDIA DI FINANZA . .117 AEROPORTI LINATE / MALPENSA . .02.74852200 Centro Prelievi - v. Jamoretti 51 . .0332.202637 POLIZIA LOCALE . -

Territorio Di Riferimento Dei Centri Per L’Impiego

TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO CENTRO PER L'IMPIEGO COMUNI BUSTO ARSIZIO Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Contatti e orari Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona GALLARATE-SESTO CALENDE Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Besnate, Contatti e orari Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Comabbio, Ferno, Gallarate, Golasecca, Ispra, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mercallo, Oggiona con Santo Stefano, Ranco, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino LAVENO MOMBELLO Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Contatti e orari Caravate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Gavirate, Gemonio, Laveno-Mombello, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Orino, Sangiano LUINO Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago-Valtravaglia, Contatti e orari Cadegliano-Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore SARONNO Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Contatti e orari Uboldo TRADATE Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate-Olona, Lonate Ceppino, (Temporaneamente trasferito -

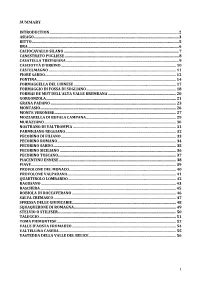

1 Summary Introduction

SUMMARY INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 2 ASIAGO ............................................................................................................................................................ 3 BITTO .............................................................................................................................................................. 5 BRA .................................................................................................................................................................. 6 CACIOCAVALLO SILANO ............................................................................................................................ 7 CANESTRATO PUGLIESE ........................................................................................................................... 8 CASATELLA TREVIGIANA ......................................................................................................................... 9 CASCIOTTA D’URBINO ............................................................................................................................ 10 CASTELMAGNO ......................................................................................................................................... 11 FIORE SARDO ............................................................................................................................................. 12 FONTINA..................................................................................................................................................... -

Alla Ricerca Delle Radici 2000 Anni Di Gorla Maggiore

MARIO ALZATI (con la collaborazione di Lara Mantovani) ALLA RICERCA DELLE RADICI 2000 ANNI DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE “Dedico questo testo ai giovani di Gorla Maggiore, perchè imparino ad amare la storia, cominciando da quella del paese in cui vivono, e perchè capiscano che anche il gesto più semplice di ognuno di noi entra, come tutte le vicende umane, a far parte della storia. E se il tempo corre via, incontro al futuro, deve restare in noi la ricerca di un senso buono a ogni cosa che accade, e il gusto di dedicare il nostro impegno a un progetto grande come quello della Storia dell’Uomo.” Consigliere Comunale Maria Vigorelli Circa vent’anni fa veniva pubblicato “Gorla Maggiore: biografia di una comunità”, un libro sulla storia del nostro paese frutto principalmente della grande passione di ricercatore di Luigi Carnelli (coadiuvato da Giampaolo Cisotto e Alessandro Deiana), che del nostro paese è anche stato sindaco per molti anni. In sede di presentazione del proprio lavoro gli autori sottolineavano come si potesse “partire dal locale per arrivare a un più generale sistema di idee dove la storia è recupero della propria memoria e della propria identità, è consapevolezza che ciascuno di noi è dentro la storia con responsabilità e non come marginale spettatore”. Viviamo oggigiorno in una società che non può fare a meno di confrontarsi con termini quali memoria, identità e responsabilità: i cittadini di oggi, ma soprattutto quelli di domani non possono prescindere da un dialogo continuo con questi concetti. Per questo è attuale e si rende necessaria un’opera come la presente, che continua e arricchisce la ricerca già svolta in passato, rendendola accessibile come linguaggio e presen- tazione alle nuove generazioni. -

Stato Delle Acque Superficiali Della Provincia Di Varese

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE RAPPORTO ANNUALE 2012 DIPARTIMENTO DI VARESE Settembre, 2013 Stato delle acque superficiali della provincia di Varese. Anno 2012 1 Il Rapporto annuale 2012 sullo stato delle acque superficiali è stato predisposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. Autori Dipartimento di Varese ‐ U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali Valeria Roella Andrea Beghi Cristina Borlandelli Franca Pandolfi Le tematiche comuni a tutti i Dipartimenti sono state redatte da: Direzione Generale ‐ Settore Monitoraggi Ambientali – U.O. Acque Nicoletta Dotti Pietro Genoni Massimo Paleari Laura Tremolada Direzione Generale ‐ Settore Monitoraggi Ambientali ‐ U.O. Risorse Naturali e Biodiversità Rossella Azzoni Pierfrancesca Rossi ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Varese Via dei Campigli, 5 Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga In copertina: Lago di Comabbio, 2012 ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Varese Stato delle acque superficiali della provincia di Varese. Anno 2012 2 Sommario 1 INTRODUZIONE ......................................................................................................................................................... 3 2 IL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO .............................................................................................................. 4 3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ............................................................................................................... 8 3.1 OBIETTIVI DI QUALITÀ .................................................................................................................................................... -

Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio Valcuviabedero Valcuvia Cuasso Al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Tronzano Lago Maggiore Maccagno con Pino e Veddasca Curiglia con Monteviasco Agra Dumenza Luino Germignaga Cremenaga Brezzo di Bedero Montegrino ValtravagliaCadegliano-Viconago Porto Valtravaglia Lavena Ponte Tresa Brissago-ValtravagliaGrantola Cugliate-Fabiasco Mesenzana Brusimpiano Castelveccana Marchirolo Cunardo Marzio Cassano Valcuvia Ferrera di Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio ValcuviaBedero Valcuvia Cuasso al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna Cuvio Azzio Brinzio Besano Gemonio Castello Cabiaglio Orino Bisuschio Saltrio SangianoCaravate Leggiuno Viggiù Cocquio-Trevisago Clivio Induno Olona Arcisate Monvalle Comerio Besozzo BarassoLuvinate Gavirate Bardello Brebbia Malgesso Casciago Varese Cantello Bregano Ispra Biandronno Travedona-Monate Ranco Cazzago Brabbia Malnate Cadrezzate con Osmate Bodio Lomnago Ternate Inarzo Galliate LombardoBuguggiate Azzate Gazzada Schianno Angera Comabbio Lozza Daverio Vedano Olona Varano Borghi Casale Litta Brunello Taino Morazzone Crosio della Valle Mercallo Castronno Castiglione OlonaVenegono Superiore Sesto Calende Caronno Varesino Mornago Sumirago Gornate-OlonaVenegono Inferiore Vergiate Albizzate Solbiate Arno CarnagoCastelseprio Tradate Jerago con Orago Lonate Ceppino Besnate Oggiona con Santo Stefano Golasecca Arsago Seprio Cavaria con Premezzo Cairate Casorate Sempione Cassano MagnagoFagnano OlonaGorla Maggiore Somma Lombardo Gallarate Solbiate Olona Gorla Minore Cislago Cardano al Campo -

C 11 Relazione Pdr.Pdf

P i a n o d i G o v e r n o d e l T e r r i t o r i o d e l C o m u n e d i M a c c a g n o – C 11 R e l a z i o n e P i a n o d e l l e R e g o l e INDICE C11.0 INTRODUZIONE C11.0.1 IL PIANO DELLE REGOLE pag. 1 C11.0.2 ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE pag. 1 C11.2 LA QUALITA’ C11.2.1 OBIETTIVI DI QUALITA’ DEL PIANO pag. 2 C11.2.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PIANO pag. 4 C11.2 I NUCLEI STORICI C11.2.1 APPROFONDIMENTI pag. 5 C11.2.2 PERIMETRAZIONE NUCLEI STORICI pag.11 C11.2.3 STUDI SUCCESSIVI pag.12 C11.2.4 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO pag.13 C11.2.5 ALLEGATO: ABACO NUCLEI ANTICHI TIPI EDILIZI P.R.G. PREVIGENTE pag.17 C11.3 PAESAGGIO C11.3.1 INDAGINE PER IMMAGINI: AMBITI DEL TESSUTO URBANO pag.18 C11.3.2 INDAGINE PER IMMAGINI: PUNTI PANORAMICI pag.21 C11.3.3 INDAGINE PER IMMAGINI: CONI VISUALI CHE SCATURISCONO DAI PUNTI PANORAMICI pag.22 C11.3.4 INDAGINE PER IMMAGINI: I TRATTI DI STRADA PANORAMICA pag.23 C11.3.5 INDAGINE PER IMMAGINI: LE ZONE DI SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA pag.24 C11.3.6 INDAGINE PER IMMAGINI: I PERCORSI PEDONALI PANORAMICI O DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO E CULTURALE pag.25 C11.3.7 INDAGINE PER IMMAGINI: GLI AMBITI DI RILIEVO STORICO ARTISTICO (EMERGENZE-MONUMENTI) pag.27 C11.3.8 INDAGINE PER IMMAGINI: LE PRINCIPALI AGGREGAZIONI INSEDIATIVE DI ORIGINE RURALE DI ANTICA FORMAZIONE POSTE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE pag.28 C11.3.9 INDAGINE PER IMMAGINI: LE ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEGLI INDIRIZZI PER LA SALVAGUARDIA, SIA DEL PAESAGGIO, CHE DELLA RICONOSCIBILITA’ DI MARGINE DEI NUCLEI STORICI pag.29 C11.3.10 ALLEGATO: SCHEDE RILIEVO CENTRI STORICI pag.30 C11.3.11 ALLEGATO: SCHEDA TIPO DI RILIEVO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI VILLE, PARCHE E GIARDINI DEL COMUNE DI MACCAGNO (VA) pag.34 I n g. -

Codice Fiscale Indirizzo Studio E Recapiti Date Di Iscrizione

Cognome e nome AVVOCATI ISCRITTI Date di iscrizione Data e luogo di nascita - Codice fiscale Indirizzo studio e recapiti ABBATESCIANNA LUCIANA Avv. 17/01/2012 nata il 27/10/1975 a CITTIGLIO (VA) - c.f. BBTLCN75R67C751R VARESE (VA) - 21100 - Piazza XX Settembre 2 - Tel. 0332237755 - Fax 03321564845 Email: [email protected] AIROLDI MADDALENA ANNA ELISABETTA Avv. 26/01/2010 nata il 10/07/1981 a SARONNO (VA) - c.f. RLDMDL81L50I441D GERMIGNAGA (VA) - 21010 - Via Cadorna 45 - Tel. 03321893692 - Fax 03321805720 Email: [email protected] ALBARANO DOMENICO Avv. 28/10/2008 nato il 13/10/1972 a TRADATE (VA) - c.f. LBRDNC72R13L319J TRADATE (VA) - 21049 - Corso Bernacchi 5 - Tel. 0331852332 - Fax 0331852332 Email: [email protected] ALBERIO MONICA Avv. 07/10/2008 nata il 09/04/1977 a ANGERA (VA) - c.f. LBRMNC77D49A290O GAVIRATE (VA) - 21026 - Via Milano 5 - Tel. 0332746252 - Fax 0332735596 Email: [email protected] ALBERTI MONICA Avv. 23/10/2008 nata il 03/07/1974 a BUSTO ARSIZIO (VA) - c.f. LBRMNC74L43B300O VARESE (VA) - 21100 - Via Piave 2 - Tel. 0332285993 - Fax 0332281915 Email: [email protected] ALBERTINI DANIELE Avv. 21/10/2008 nato il 02/06/1973 a VARESE (VA) - c.f. LBRDNL73H02L682Y VARESE (VA) - 21100 - C/o Provincia Varese - Tel. 0332252404 - Fax 0332252449 Email: [email protected] * ALBINI MICHELA Avv. 12/07/1994 nata il 08/10/1964 a VARESE (VA) - c.f. LBNMHL64R48L682Y Cass. 25/09/2009 VARESE (VA) - 21100 - Via Orrigoni 4 - Tel. 0332235850 - Fax 0332284166 Email: [email protected] ALEZIO LAURA Avv. 07/10/2008 nata il 18/01/1969 a VARESE (VA) - c.f. -

COMUNE DI SALTRIO Provincia Di Varese PIANO DELLA

COMUNE DI SALTRIO Provincia di Varese PIANO DELLA PERFORMANCE 2011 – 2013 Gennaio 2011 SEZIONE I Premessa Presentazione del Piano I caratteri generali del presente Piano sono stati definiti, nel quadro delle direttive della Giunta comunale, tenendo conto di alcuni principi essenziali. Questi principi si ispirano alle norme ed ai regolamenti che, negli ultimi diciotto anni, hanno promosso l’innovazione negli Enti pubblici. In particolare è stato fatto riferimento alla norma più recente, il d.lgs. 150/2009, e alle connesse deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tali principi sono di seguito sinteticamente elencati. Aspetto essenziale di qualsiasi programmazione / gestione è la trasparenza, da attuare in maniera adeguata e da utilizzare per il conseguimento di una sempre più idonea comunicazione. Non solo quella esterna al Comune, ma anche l’interna. Peraltro la ricerca di un idoneo livello di trasparenza influenza l’attività di un Ente in maniera così determinante da costituire un vero e proprio macroindicatore. Contribuisce, infatti, ad evidenziare in maniera chiara e priva di equivoci il livello di produttività cui possono pervenire le varie strutture comunali. Altro principio è la chiarezza, dato che i vari elementi del Piano devono risultare evidenti e di facile comprensione non solo agli amministratori ed ai componenti delle strutture dell’Ente, ma anche all’utenza, intesa nel senso più lato del termine. Un principio - importante dato che indica quanto possa essere ritenuta valida l’impostazione del Piano - è la veridicità dello stesso, quindi la completa dimostrabilità dei dati in esso contenuti. Qualsiasi cosa, infatti, è veridica nella misura in cui sia verificabile. -

Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio Valcuviabedero Valcuvia Cuasso Al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Tronzano Lago Maggiore Maccagno con Pino e Veddasca Curiglia con Monteviasco Agra Dumenza Luino Germignaga Cremenaga Brezzo di Bedero Montegrino ValtravagliaCadegliano-Viconago Porto Valtravaglia Lavena Ponte Tresa Brissago-ValtravagliaGrantola Cugliate-Fabiasco Mesenzana Brusimpiano Castelveccana Marchirolo Cunardo Marzio Cassano Valcuvia Ferrera di Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio ValcuviaBedero Valcuvia Cuasso al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna Cuvio Azzio Brinzio Besano Gemonio Castello Cabiaglio Orino Bisuschio Saltrio SangianoCaravate Leggiuno Viggiù Cocquio-Trevisago Clivio Induno Olona Arcisate Monvalle Comerio Besozzo BarassoLuvinate Gavirate Bardello Brebbia Malgesso Casciago Varese Cantello Bregano Ispra Biandronno Travedona-Monate Ranco Cazzago Brabbia Malnate Cadrezzate con Osmate Bodio Lomnago Ternate Inarzo Galliate LombardoBuguggiate Azzate Gazzada Schianno Angera Comabbio Lozza Daverio Vedano Olona Varano Borghi Casale Litta Brunello Taino Morazzone Crosio della Valle Mercallo Castronno Castiglione OlonaVenegono Superiore Sesto Calende Caronno Varesino Mornago Sumirago Gornate-OlonaVenegono Inferiore Vergiate Albizzate Solbiate Arno CarnagoCastelseprio Tradate Jerago con Orago Lonate Ceppino Besnate Oggiona con Santo Stefano Golasecca Arsago Seprio Cavaria con Premezzo Cairate Casorate Sempione Cassano MagnagoFagnano OlonaGorla Maggiore Somma Lombardo Gallarate Solbiate Olona Gorla Minore Cislago Cardano al Campo -

LINEA N05: Orario SCOLASTICO Provvisorio in Vigore Dal 25 Gennaio 2021

LINEA N05: orario SCOLASTICO provvisorio in vigore dal 25 gennaio 2021. Percorso andata: Varese - Cantello - Rodero - Gaggiolo - Viggiù Saltrio - Clivio Fermata Scol Scol Scol Scol Scol Scol Scol Scol Fest Scol Scol Scol Scol Scol Varese - Confartigianato (capolinea) 6.05 6.40 7.00 - 7.50 8.00 9.00 10.00 10.30 11.00 12.05 12.35 12.40 13.10 Varese - via Ledro (distributore) 6.07 6.42 7.02 - 7.52 8.02 9.02 10.02 10.32 11.02 12.07 12.37 12.42 13.12 Varese - viale Belforte 70 (rotonda) 6.08 6.43 7.04 7.20 7.54 8.04 9.04 10.04 10.34 11.04 12.09 12.39 12.44 13.14 Varese - viale Belforte (Calzaturificio) 6.09 6.44 7.06 - 7.55 8.06 9.06 10.06 10.36 11.06 12.11 12.41 12.46 13.16 Varese - viale Belforte (Mobilificio/Iper) 6.10 6.45 7.08 - 7.56 8.08 9.08 10.08 10.38 11.08 12.13 12.43 12.48 13.18 Malnate - Folla (bivio via Fiume) 6.12 6.47 7.10 - 7.58 8.10 9.10 10.10 10.40 11.10 12.15 12.45 12.50 13.20 Cantello - via Turconi 39 (fr. Moda e Modi) 6.16 6.51 7.13 - 8.01 8.11 9.11 10.11 10.41 11.11 12.16 12.47 12.52 13.22 Cantello - via Turconi (Montolit) 6.18 6.53 7.15 7.40 8.03 8.13 9.13 10.13 10.43 11.13 12.18 12.48 12.53 13.23 Cantello - piazza Europa 6 6.19 6.54 7.17 7.41 8.05 8.17 9.17 10.17 10.47 11.17 12.22 12.50 12.55 13.25 Cantello - piazza Monte Grappa 6.20 6.55 7.18 7.42 8.06 8.18 9.18 10.18 10.48 11.18 12.23 12.51 12.56 13.26 Cantello - Ligurno (Madonnina) 6.21 6.56 7.19 7.43 8.07 8.19 9.19 10.19 10.49 11.19 12.24 12.52 12.57 13.27 Cantello - bivio per Rodero 6.22 6.57 7.20 7.44 8.08 8.20 9.20 10.20 10.50 11.20 12.25 12.53 12.58 13.28 Rodero