Das Vergessene Großsteingrab Von Werpeloh –

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ausgabe Oktober 2018

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. Liebe Akteurinnen und Akteure der LEADER Region Hümmling, mit diesem Newsletter möchte ich Sie über den aktuellen Stand zum EU-Förderprogramm LEADER informieren. Austausch- und Vernetzungstreffen Das nächste Treffen findet am 13.11.2018 von 18.30 - 20.30 Uhr in der Blockhütte am Freizeitsee Bockhorst, Schulstraße in 26897 Bockhorst statt. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Anmeldungen dazu nimmt das Regionalmanagement Hümmling per E-Mail entgegen. Eine Anfahrtsbeschreibung wird auf Nachfrage zugeschickt. Dieses Treffen dient der weiteren Vernetzung innerhalb der Region Hümmling. Es richtet sich ebenfalls an die Arbeitskreismitglieder des gemeinsamen Arbeitskreises "LEADER". Folgende Tagesordnung ist geplant: 1. Begrüßung 2. Umsetzungsstand LEADER-Region Hümmling 3. Aktivitäten LAG Hümmling 2018 4. Projekte (Dritter) außerhalb der LEADER-Förderung 5. Entwicklung von Projektideen 6. Verschiedenes LAG-Sitzung Am 26.11.2018 um 19.00 Uhr findet die nächste öffentliche Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Hümmling in der Samtgemeinde Lathen, Rathaus statt. Projekte In den vergangenen Sitzungen der EU-Förderperiode 2014 - 2020 konnten nun schon über 30 Projekte zur Förderung aus Mitteln der LEADER-Region Hümmling auf Grundlage der drei Handlungsfelder LEBEN, WIRTSCHAFT und NATUR beschlossen werden. Einige davon wurden bereits erfolgreich fertiggestellt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.leader-huemmling.de. Laufende Projekte - Kooperationsprojekt: Mehrgenerationenspielplätze: -

Newsletter Region Hümmling

NEWSLETTER REGION HÜMMLING Ausgabe Nr. 8 07/2011 Liebe Akteurinnen und Akteure der Leader Hümmlinger Pilgerweg Region Hümmling, Auch im laufenden Jahr erfreut sich der mit diesem Newsletter möchte ich Sie über Hümmlinger Pilgerweg großer Beliebtheit. In den aktuellen Stand zum Förderprogramm Zusammenarbeit mit den Tourist-Infos des Leader der Region Hümmling informieren. Hümmlings entwickeln die Pilgerbegleiter ge- führte Touren, die sehr gut nachgefragt werden. Rückblick Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hümmling hat Fördermittel in Höhe von derzeit 1,731 Mio. gebunden. Während der 18. Sitzung der LAG Hümmling in Werlte wurden drei weitere Be- schlüsse gefasst, so dass nun bereits 56 Pro- jekte positiv bewertet wurden. - Esterwegen: Erweiterung Dorfplatz - Werlte: Hümmlinger Kreisbahn, Bremsanlage - Stavern: Mühle Bruneforth, Sanitärgebäude Beschlossen wurden bislang auch 6 Koopera- tionsprojekte mit anderen LAG Regionen. Da- von wurden 3 Vorhaben bereits umgesetzt. Eine kurze Datenzusammenfassung finden Sie auf der letzten Seite dieses Newsletters. Für die nächste Sitzung der LAG im Oktober 2011 in Sögel wurden schon Projekte angemeldet. Es stehen noch rd. 380 T€ an Fördermitteln aus dem Leaderbudget zur Verfügung. Neue Zeitung, 27.05.2011 Hümmlinger Ferienpassaktion 2011 Die Ferienpassaktion 2011 knüpft nahtlos an die Ems-Zeitung, 12.06.2011 letzte Saison an. Das Titelbild 2011 wurde im Leader Regionen Emsland/Grafschaft Benth. Rahmen des Fotowettbewerbes des vergan- genen Jahres gekürt. In diesem Jahr wird Auf der letzen gemeinsamen Sitzung dieser 6 wieder ein Fotowettbewerb ausgelobt. Das Fe- Regionen in Spelle wurde festgehalten, dass rienpassteam kürt dann die besten Fotos. Auf allein diese Regionen aktuell über 200 Projekte die drei Erstplatzierten warten tolle Preise. Der initiiert haben und dabei 8 Mio. -

Einladung Kreißsaalführung

Ihre Anreisemöglichkeiten Nachfolgend haben wir Ihnen Papenburg Friesoythe Heede B 401 Esterwegen Ihre Anreisemöglichkeit per PKW Hilkenbrook Bösel Breddenberg NL Garrel beschrieben. Dörpen Neubörger Lorup B 72 A 29 Börger B 70 Vrees B 213 Von Süden bzw. Osten kommend Werpeloh Werlte Fahren Sie auf die L53 und biegen rechts in die „Berßener Lathen SÖGEL Molbergen Dienstleistungszentrum Lindern Cloppenburg Straße“–„Amtsstraße“. Am Ende der Straße fahren Sie Stavern Lahn für Gesundheit und Pflege Haren Hüven A 1 Groß Lastrup links Richtung Lathen in die „Wahner Straße“. Nach ca. A 31 (Ems) Berßen B 68 50 m fahren Sie rechts auf den Parkplatz des Hümmling Löningen Bakum Einladung B 213 Vechta Krankenhauses. B 402 Herzlake zur Meppen Dinklage Quakenbrück Von Norden bzw. Westen kommend Kreißsaalführung Fahren Sie auf die L53 (Nordring). Verlassen Sie den Nord- ring im Kreisverkehr und biegen in die „Wahner Straße“ L 53 Werpeloh/Börger (3. Ausfahrt). Nach ca. 200 m fahren Sie links auf den Lathen/B 70 Parkplatz des Hümmling Krankenhauses. MühlenstraßeSigiltrastraße Nordring Wahner Straße Spahnharrenstätte Zum Parken nutzen Sie bitte die ausgewiesenen, P Spahner Straße SÖGEL Fried-hof kostenlosen Parkplätze. Westring P Garten- Am Krankenhaus T str. orf sweg Cl fehn emen L 53 s - A ugus t-St Sprakeler Straße r Amtsstr. W e Berßener Straße rl te Werlte Püttkesberge r S tra ße Meppen L 53 Dienstleistungszentrum Klinik für Geburtshilfefür Gesundheit und Pflege Mühlenstraße 17 49751 Sögel Telefon 05952/209-179 Telefax 05952/209-299 Individuelle Geburtshilfe mit hohem Email: [email protected] Sicherheitsstandard. Internet: http://www.krankenhaussoegel.de Hümmling Krankenhaus Sögel: „da will ich hin“… Einladung Unsere Leistungen auf einen Blick Liebe werdende Mutter, Wir bieten Ihnen … Und nach dem Krankenhaus …? lieber werdender Vater, • Qualifiziertes Fachpersonal Mit der Entbindung und der Erstversorgung endet die Be- treuung durch das Hümmling Krankenhaus aber nicht. -

Abhandlungen Herausgegeben Vom Naturwissenschaftlichen Verein Zu

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen Jahr/Year: 1890-1891 Band/Volume: 12 Autor(en)/Author(s): Sandstede Heinrich (Johann) Artikel/Article: Beiträge zu einer Lichenenflora des nordwestdeutschen Tieflandes 209-236 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Beiträge zu einer Liclieiieiiflora des nordwest- deutsciien Tieflandes. (Erster Naclitrag.) Von Heinr. Sandstede. Fortgesetzte Ausflüge innerhalb des oben bezeichneten Gebietes ermöglichten den folgenden Nachtrag, der sich auf Species und Formen erstreckt, welche für das Gebiet neu sind, oder neu erschlossene Standorte bereits beobachteter Lichenen betrifft. Auch minder seltene Arten haben Aufnahme gefunden, sofern die Unterlage, auf der die Pflanze wächst, eine von der Regel abweichende ist. Wenn allgemein verbreitete Flechten, wie z. B. Usnea florida und Physcia tenella auf Eisenschlacken, oder wenn Lecidea parasema und L. myriocarpa auf dürren Phragmiteshalmen der Reitdächer vorkommen, so glaube ich dies anführen zu dürfen. Andere Flechten, welche zwar in Band X dieser Abhaüdlungen p. 439 —480 aufgeführt sind, aber unter nach- stehenden Zusätzen fehlen, weil nennenswerte Standorte nicht gefunden wurden, sind durch Einschaltung ihrer Ordnungsnummer gekennzeichnet. Dies Verfahren bezweckt die Aufrechterhaltung der systematischen Reihenfolge. Die Wiedergabe mehrfacher Aufzeichnungen aus dem früheren Fürstentum Lüneburg habe ich einstweilen vermieden. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren ein Nachtrag erscheinen kann, der diesen Teil des niedersächsischen Tieflandes separat behandelt. Dagegen wird man vorzugsweise viele Angaben vom Hümmling, einer hügeligen Landschaft zwischen Meppen und Papenburg, sowie mehreres aus dem Küstenstriche von Cuxhafen bis Emden vorfinden. Für die Ex.<iccaten werke konnte inzwischen rege gesammelt werden. -

Altglascontainer-Standorte Altkreis ASD Stand Dez. 20

Stadt Papenburg 26871 Papenburg Flachsmeerstraße Wertstoffhof 26871 Papenburg Rheiderlandstraße Wertstoffhof 26871 Papenburg Herzogstr. 101 Gaststätte Schmitz Herbrum 26871 Papenburg Ecke Bokeler Str. / Moorkämpe 26871 Papenburg Tunxdorfer Str. Containerplatz 26871 Papenburg Hauptkanal re. 64 Paprkplatz Ceka 26871 Papenburg Bürgermeister-Hettlage-Str.19 26871 Papenburg Moorstr. 24 Edeka 26871 Papenburg Am Rathaus Rathaus, Schützenplatz 26871 Papenburg Hans-Böckler-Str 16 26871 Papenburg Baltrumer Str. 34 26871 Papenburg Margarethe-Meinders-Straße 34 Kapitän Siedlung 26871 Papenburg Königsberger Str. 34 Vosseberg 26871 Papenburg Hedwigstr 27 26871 Papenburg Kleiststr. 12 Schule Busshaltestelle 26871 Papenburg Querweg 13 26871 Papenburg Schäfereiweg 42 Kreutzmann 26871 Papenburg Am Stadion Wald Stadion 26871 Papenburg Barenbergstr. 75 Tennishalle 26871 Papenburg Hans-Nolte-Str 26871 Papenburg Umländerwiek 5 Combi 26871 Papenburg Lüchtenburg re. 90 Ecke Schulte Lind Reithalle 26871 Papenburg Erste Wiek 145 rechts beim Sportplatz 26871 Papenburg Forststr. 21 26871 Papenburg Lüchtenburg li. 85 Gaststätte Rolfes 26871 Papenburg Birkenallee 135 Bethlehem links 26871 Papenburg Splitting li. 195 Eintracht Stadion 26871 Papenburg Splitting li. 262 26871 Aschendorf An den Bleicherkolken 1 Combi Markt 26871 Aschendorf In der Emsmarsch Wertstoffhof 26871 Aschendorf Bülte II 26871 Aschendorf Glatzer Strasse 5 ASD Moor Sportplatz 26871 Aschendorf Münsterstr. 35 26871 Aschendorf Am Brink 7a Getränkemarkt 26871 Aschendorf Am Vossschloot 1 Nähe Klinik -

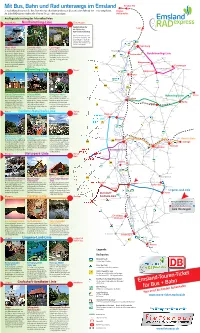

Mit Bus, Bahn Und Rad Unterwegs Im Emsland Emden Hbf Je Nach Wunsch Starten Sie Ihre Tour Mit Bus Oder Bahn Und Setzen Diese Mit Dem Fahrrad Fort - Oder Umgekehrt

Mit Bus, Bahn und Rad unterwegs im Emsland Emden Hbf Je nach Wunsch starten Sie Ihre Tour mit Bus oder Bahn und setzen diese mit dem Fahrrad fort - oder umgekehrt. Emden An jeder RADexpress-Haltestelle können Sie zu- oder aussteigen. Außenhafen Ausfl ugsziele entlang der Fahrradbuslinien: Papenburg Nordhümmling-Linie Esterwegen Express Gedenkstätte für Leer die Opfer des Nationalsozialismus Zwischen Mai und September können Besucher jeden 1. und 3. Sonntag um 11 Uhr die im Bau befi ndliche Gedenkstätte Meyer Werft Ems Route besuchen. Die Eröffnung ist für Oktober 2011 geplant. Route 5,5 10,1 Papenburg Meyer Werft Surwolds Wald Esterwegen In den riesigen Baudocks werden Der im Erholungsgebiet liegende Moor ist das prägende Element 5,7 6,3 Kreuzfahrtschiffe gebaut, die die Kletterwald in den Kronen der des staatlich anerkannten Erho- Rhede Route Besucher zum Staunen bringen. hohen Bäume ist eine Attraktion. lungsortes. Darüber informiert Aschendorf Nordhümmling-Linie Führungen im dortigen Besucher- Märchenwald, Riesenrutsche Frosch Esti auf dem Moorer- Route 12,4 zentrum oder im „Zeitspeicher“ und Waldmuseum locken die lebnispfad. Von hier ist es nicht 13,0 Bockhorst auf dem Gelände der Alten Werft 9,0 kleineren Besucher in den staat- weit zum Erholungsgebiet am 7,0 1,7 informieren über die Schiffsbau- Vlagtwedde lich anerkannten Erholungsort Erikasee. 6,0 7,8 Küstenkanal tradition. Die Von-Velen-Muse- Börgermoor 4,1 Surwold. Yachthafen, Freizeitsee 6,8 umsanlage zeigt die Entwicklung und das Café Idylle runden das Bourtange 13,4 Leher Pünte -

Newsletter Region Hümmling

NEWSLETTER REGION HÜMMLING Ausgabe Nr. 5 07/2010 Liebe Akteurinnen und Akteure der Leader Der Fotowettbewerb zum Hümmlinger Pilger- Region Hümmling, weg war ein voller Erfolg. Mehr als 60 Fotos mit Motiven vom Hümmlinger Pilgerweg befinden mit diesem Newsletter möchte ich Sie über sich derzeit im Rahmen einer Wanderausstel- den aktuellen Stand zum Förderprogramm lung in den Räumen der Hümmlinger Volks- Leader informieren. bank Werlte. Die eingereichten Fotos werden zukünftig auch für das Marketing eine sinnvolle Verwendung finden. Rückblick Der Hümmlinger Pilgerweg wird in seiner Aus- Die LAG Hümmling hat die Fördermittel der stattung und seinen Angeboten durch den Ar- Jahre 2007 bis 2011 weitgehend gebunden. beitskreis stetig weiterentwickelt. Ab sofort sind Rucksäcke bei den Touristinformationen zu er- Folgende Projekte wurden in der Sitzung der werben, die sich auch als Sitzmöglichkeiten Lokalen Aktionsgruppe am 02.03.2010 be- nutzen lassen. Nach Schätzungen des Arbeits- schlossen: kreises haben im vergangenen Jahr rd. 2.000 - Esterwegen: Alter Friedhof Pilger den Weg genutzt. Da kann man nur sagen: “Weiter so“. - Surwold: Ergänzung Surwolds Wald - Werlte: Bosquet - Lahn: Wagenremise - Lahn: Radweg - Werpeloh: Mehrgenerationenhaus - Sögel: Pfarrer-Wolters-Platz - Kooperationsprojekt: Moorerlebnisroute Hümmlinger Pilgerweg EmslandKurier 23.05.2010 Hümmlinger Ferienpassaktion 2010 Pünktlich vor Beginn der diesjährigen Ferien konnte der umfangreiche Ferienpass 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auf über 280 Seiten werden den Kindern und Jugendlichen über 200 Angebote präsentiert. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Dieser Ferienpass wartet aber auch mit einem neuen Fotowettbewerb auf. Alle Schüler und Schülerinnen sind aufge- rufen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Das Gewinnerfoto wird auf der Titelseite 2011 Ems-Zeitung 20.05.2010 veröffentlicht. -

Detaillierte Karte (PDF, 4,0 MB, Nicht

Neuwerk (zu Hamburg) Niedersachsen NORDSEE Schleswig-Holstein Organisation der ordentlichen Gerichte Balje Krummen- Flecken deich Freiburg Nordseebad Nordkehdingen (Elbe) Wangerooge CUXHAVEN OTTERNDORF Belum Spiekeroog Flecken und Staatsanwaltschaften Neuhaus Oederquart Langeoog (Oste) Cadenberge Minsener Oog Neuen- kirchen Oster- Wisch- Nordleda bruch Baltrum hafen NORDERNEY Bülkau Oberndorf Stand: 1. Juli 2017 Mellum Land Hadeln Wurster Nordseeküste Ihlienworth Wingst Osten Inselgemeinde Wanna Juist Drochtersen Odis- Hemmoor Neuharlingersiel heim HEMMOOR Großenwörden Steinau Hager- Werdum ESENS Stinstedt marsch Dornum Mittelsten- Memmert Wangerland Engelschoff Esens ahe Holtgast Hansestadt Stedesdorf BORKUM GEESTLAND Lamstedt Hechthausen STADE Flecken Börde Lamstedt Utarp Himmel- Hage Ochtersum Burweg pforten Hammah Moorweg Lütets- Hage Schwein- Lütje Hörn burg Berum- dorf Nenn- Wittmund Kranen-Oldendorf-Himmelpforten Hollern- bur NORDEN dorf Holtriem Dunum burg Düden- Twielenfleth Großheide Armstorf Hollnseth büttel Halbemond Wester- Neu- WITTMUND WILHELMS- Oldendorf Grünen- Blomberg holt schoo (Stade) Stade Stein-deich Fries- Bremer- kirchen Evers- HAVEN Cuxhaven Heinbockel Agathen- Leezdorf Estorf Hamburg Mecklenburg-Vorpommern meer JEVER (Stade) burg Lühe Osteel Alfstedt Mitteln- zum Landkreis Leer Butjadingen haven (Geestequelle) Guder- kirchen Flecken Rechts- hand- Marienhafe SCHORTENS upweg Schiffdorf Dollern viertel (zu Bremen) Ebersdorf Neuen- Brookmerland AURICH Fredenbeck Horneburg kirchen Jork Deinste (Lühe) Upgant- (Ostfriesland) -

Gleich Sechs Neue Teams Die Unberechenbarkeit Von Ab- Und Aufsteigern

SAMSTAG, Vor dem Anpfiff 2. Kreisklasse Nord 5. AUGUST 2017 31 Der Einlauftipp 1. SV Wippingen (A) 2. SV Werpeloh (5.) 3. Langen/Neulang. II (7.) 4. Ahlen-Steinbild (A) 5.Fortuna Fresenburg (10.) 6. FC Neulehe (N) 7. SV Renkenberge (6.) 8. SG Rastdorf (8.) 9. Eintracht Brual (12.) 10. SV Herbrum (9.) 11. SuS Lehe (11.) 12. BW Papenburg III (N) 13. SG Lahn (N) 14. Sparta Werlte II (13.) 15. DJK Bockhorst (14.) 16. RW Heede II (N) Die Reihenfolge entspricht dem Ein- lauftipp der Emslandsport-Redaktion. Die Zahl in Klammern bedeutet die Platzierung der letzten Serie. N= Neuling, A=Absteiger Den Wiederaufstieg in Angriff nehmen will der SV Wippingen mit (hinten v.l.) Eike Schwering, Christoph Schwering, Tim Ri- chert, Christoph Sabelhaus, Andreas Hackmann, Luca Düttmann, Trainer Andreas Schwering, Jonas Schwering, Heinz Ber- ling sowie (vorne v.l.) Betreuer Sebastian Bicker, Julian Bicker, Andreas Bröer, Florian Richert, Sascha Wesseln, Marwin Ku- per, Julian Kuper, Martin Kaiser, Trainer Marco Richert. Es fehlen: Thomas Kaiser, Christopher Klaas, Mirco Hackmann, Chris- tian Düthmann, Bernd Rosen, Marcel Ganseforth. Gleich sechs neue Teams Die Unberechenbarkeit von Ab- und Aufsteigern PAPENBURG. Vier Teams Doch in der Rückrunde da- auch der SV Werpeloh und Neu in der Liga sind der FC von allen Teams in der 2. sind in die 2. Kreisklasse gegen bewies der SV Wippin- der SV Renkenberge nehmen Neulehe, BW Papenburg III, Kreisklasse Nord durchaus Nord aufgestiegen. Und da- gen Moral. Mit 15 Punkten diese Rolle ein. Punktgleich die SG Lahn/Wieste und die ernstgenommen wird. Doch mit noch nicht genug, kom- durften die Totgesagten im verfolgten die beiden Teams zweite Garde von Rot-Weiß auch die anderen Aufsteiger, men auch gleich zwei neue Mittelfeld der Tabelle mit- lange das als viertplazierten Heede. -

Multi-Scale Measurements of Neolithic Ceramics—A Methodological Comparison of Portable Energy-Dispersive XRF, Wavelength-Dispersive XRF, and Microcomputer Tomography

minerals Article Multi-Scale Measurements of Neolithic Ceramics—A Methodological Comparison of Portable Energy-Dispersive XRF, Wavelength-Dispersive XRF, and Microcomputer Tomography Julia Menne 1,* , Astrid Holzheid 2 and Christopher Heilmann 2 1 Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology, Kiel University, 24118 Kiel, Germany 2 Institute of Geosciences, Kiel University, 24118 Kiel, Germany; [email protected] (A.H.); [email protected] (C.H.) * Correspondence: [email protected] Received: 9 September 2020; Accepted: 16 October 2020; Published: 21 October 2020 Abstract: Archaeometric investigation of ancient pottery with regard to their material composites allows insights into the material structures, production techniques and manufacturing processes. The applied methods depend on the classification of the pottery: some finds should remain unchanged for conservation reasons, other finds are less valuable or more common. While the first group cannot be destroyed for material analyses and the choice of analytical methods is limited, the latter can be investigated using destructive methods and thus can widen the spectrum of possible devices. Multi-element analyses of portable energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (portable XRF) have become important for archaeological research, as portable XRF provides a quick overview about the chemical composition of potteries and can be used in non-destructive as well as destructive ways in addition to conventional microscopic examination and petrographic thin sections. While most portable XRF analyses of solely fracture surfaces do not provide satisfying results, portable XRF analyses on pulverized samples are a cost-efficient and fast alternative to wavelength-dispersive XRF (WD-XRF). In comparison to WD-XRF, portable XRF on pulverized samples provides reliable concentration data (K, Fe, Rb, Ti, V, Y, Zn, Zr), but other elements need to be corrected. -

Bemerkenswerte Floristische Funde Im Landkreis Emsland 51-60 ©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück E.V

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen Jahr/Year: 1999 Band/Volume: 25 Autor(en)/Author(s): Feder Jürgen Artikel/Article: Bemerkenswerte floristische Funde im Landkreis Emsland 51-60 ©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V. Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen Band 25, S. 51-60, 1999 Bemerkenswerte floristische Funde im Landkreis Emsland Jürgen Feder Kurzfassung: Bemerkenswerte Pflanzenarten im Emsland (westliches Niedersachsen) werden aufgeführt als Ergänzung zur Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten West falen (Weber 1995). Sie wurden vom Autor vor allem 1997 im Zuge verschiedener Kartierungen notiert. 25 Pflanzenarten wurden erstmalig für das Emsland belegt, beispielsweise Amaranthus powellii, Amsinckia menziesii, Poa chaixii, Puccinellia distans und Rumex thyrsiflorus. Zwölf von ihnen scheinen fest eingebürgert zu sein. Fünf einheimische Arten, die als verschollen galten, sind an neuen Wuchsorten wiederentdeckt worden, beispielsweise Anagallis foemina, Helichrysum arenarium und Serratula tinctoria. Alle Pflanzenarten sind dem Viertelquadranten-Raster der Topo graphischen Karten 1 :25000 zugeordnet. Abstract:Remarkable records of Siphonograms in the Emsland district of western Lower Saxony are presented as a supplement to the flora of Weber (1995). They were mainly made by the author in 1997 by mapping the flora of that area. 25 species are obviously recently introduced and were found for the first time in the Emsland, viz. Amaranthus powellii , Amsinckia menziesii , Poa chaixii , Puccinellia distans , and Rumex thyrsiflorus. Twelve of these seem to be well established. Four indigenous species, long regarded as extinct, were rediscovered at new sites, viz. Anagallis foemina , Helichrysum arenarium, and Serratula tinctoria. Two species have not yet been included in the flora of Weber (Centaurea nigra and Solidago graminifolia). -

Luftqualitätsüberwachung in Niedersachsen Jahresbericht 2020

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Luftqualitätsüberwachung in Niedersachsen Jahresbericht 2020 Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm, Gefahrstoffe und Störfallvorsorge ‒ ZUS LLGS LÜN-Jahresbericht 2020 Herausgeber Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm, Gefahrstoffe und Störfallvorsorge ZUS LLGS Dezernat 42 und Dezernat 43 Goslarsche Straße 3, 31134 Hildesheim Bericht Nr.: 42-21-006 Stand: 17.06.2021 Titelbilder/Bildrechte: links oben: Probenahmestelle im ländlichen Hintergrund Wurmberg links unten: Verkehrsnahe Probenahmestelle Hildesheim rechts: Niedersachsenkarte mit LÜN-Probenahmeorten © 2011 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 2 LÜN-Jahresbericht 2020 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines ............................................................................................................................................... 4 1.1 Einleitung ............................................................................................................................................ 4 1.2 Einflussfaktoren auf die Luftqualität ................................................................................................... 4 1.3 Rechtliche Grundlagen ....................................................................................................................... 5 EU-Richtlinien zur Luftqualität................................................................................................. 5 Deutsche Gesetze und