Ironies Entre Dualité Et Duplicité

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

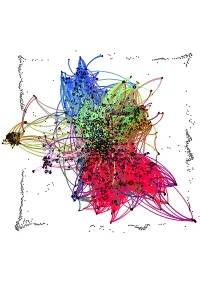

Network Map of Knowledge And

Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -

Philosophie 21 Septembre 2021 22:06:35 Auteur Titre Editeur AA

Philosophie 21 septembre 2021 22:06:35 Auteur Titre Editeur AA. VV. Derrida L'Herne AA. VV. Emmanuel Lévinas L'Herne AA. VV. Épicuriens (les) Gallimard AA. VV. Heidegger on Thechnology AA. VV. Histoire de la philosophie I Gallimard AA. VV. Histoire de la philosophie II Gallimard AA. VV. Histoire de la philosophie III Gallimard AA. VV. Lectures de Nietzsche Livre de poche AA. VV. Libertins du XVIIe siècle I Gallimard AA. VV. Lieh Tsu AA. VV. Martin Heidegger L'Herne AA. VV. Nietzsche L'herne AA. VV. Nietzsche Minuit AA. VV. Nietzsche L'Herne AA. VV. Paroles de sagesse juive Albin Michel AA. VV. Penser les mathématiques Seuil AA. VV. Philosophes confucianistes Gallimard AA. VV. Philosophes taoïstes Gallimard AA. VV. Philosphes taoistes II Gallimard AA. VV. Présocratiques (Les) Gallimard AA. VV. Realism rescued Open/Court AA. VV. Scritti di Jacques Lacan e di altri Feltrinelli AA. VV. Spirale 129-Nietzsche et ses mythes AA. VV. Stoiciens (Les) Gallimard AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico I AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico II AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico III AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico IV AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico IX Pagina 1 di 36 Auteur Titre Editeur AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico V AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico VI AA. VV. Storia del pensiero filosofico e garzanti scientifico VIII Abbagnano Nicola Cristianesimo (Il) e -

Pico Della Mirandola Descola Gardner Eco Vernant Vidal-Naquet Clément

George Hermonymus Melchior Wolmar Janus Lascaris Guillaume Budé Peter Brook Jean Toomer Mullah Nassr Eddin Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Jerome of Prague John Wesley E. J. Gold Colin Wilson Henry Sinclair, 2nd Baron Pent... Olgivanna Lloyd Wright P. L. Travers Maurice Nicoll Katherine Mansfield Robert Fripp John G. Bennett James Moore Girolamo Savonarola Thomas de Hartmann Wolfgang Capito Alfred Richard Orage Damião de Góis Frank Lloyd Wright Oscar Ichazo Olga de Hartmann Alexander Hegius Keith Jarrett Jane Heap Galen mathematics Philip Melanchthon Protestant Scholasticism Jeanne de Salzmann Baptist Union in the Czech Rep... Jacob Milich Nicolaus Taurellus Babylonian astronomy Jan Standonck Philip Mairet Moravian Church Moshé Feldenkrais book Negative theologyChristian mysticism John Huss religion Basil of Caesarea Robert Grosseteste Richard Fitzralph Origen Nick Bostrom Tomáš Štítný ze Štítného Scholastics Thomas Bradwardine Thomas More Unity of the Brethren William Tyndale Moses Booker T. Washington Prakash Ambedkar P. D. Ouspensky Tukaram Niebuhr John Colet Abū Rayhān al-Bīrūnī Panjabrao Deshmukh Proclian Jan Hus George Gurdjieff Social Reform Movement in Maha... Gilpin Constitution of the United Sta... Klein Keohane Berengar of Tours Liber de causis Gregory of Nyssa Benfield Nye A H Salunkhe Peter Damian Sleigh Chiranjeevi Al-Farabi Origen of Alexandria Hildegard of Bingen Sir Thomas More Zimmerman Kabir Hesychasm Lehrer Robert G. Ingersoll Mearsheimer Ram Mohan Roy Bringsjord Jervis Maharaja Sayajirao Gaekwad III Alain de Lille Pierre Victurnien Vergniaud Honorius of Autun Fränkel Synesius of Cyrene Symonds Theon of Alexandria Religious Society of Friends Boyle Walt Maximus the Confessor Ducasse Rāja yoga Amaury of Bene Syrianus Mahatma Phule Chhatrapati Shivaji Maharaj Qur'an Cappadocian Fathers Feldman Moncure D. -

Night-Forest-Issue-1

THE NIGHT FOREST CELL OF RADICAL POETS ~ ISSUE ONE ~ Edited by Julian Langer, Twm Gwynne & Phen Weston All the content within this collection is free to be republished, printed and distributed as any individual wishes. We the editors only ask that all relevant writers are credited and, if possible, make them aware of the use of their words. Licensed under creative commons https://nightforest.wordpress.com/ Twitter: @nightforestrad Facebook: https://www.facebook.com/nightforestcellofradicalpoets/ : DEDICATED TO TYLER DIXON 1984 – 2018 “From the ashes of lives past into a fire burning bright the winds that carry me along have thrust me into light” CONTENT Introduction 11 Manifesto 13 Poems Masturbation Cults and Animal Rebels by Julian Langer 21 The Universe Screaming by Julian Langer 23 This Choking Feeling by Tyler Dixon 25 Captain of A Sinking Ship by Tyler Dixon 26 Untitled by Rudester 28 Did You See? by Alexander M. Rezk 29 Song to the Universe by Brendon Crook 31 Death in the Midst by Brendon Crook 32 Fingers of Paradise by Brendon Crook 34 Our Mother in Exile by Brendon Crook 36 Love and Death - A Letter to E.G - by Okty Budiati 38 In A House and Ghosts by Okty Budiati 40 Kingdom of Chaos by Scott Thomas Outlar 46 Rush Hour by Scott Thomas Outlar 48 Product Placement by Scott Thomas Outlar 50 The Thin Line by Scott Thomas Outlar 52 Adventurous Women and Their Metaphorical Balls by Colin James 53 The Amputated Wild by S. 54 A Fox by S. 55 Void/Mouth by S. 56 Fire by S. -

CONTRA LA Moral

Apuntes Individualistas, Egoístas, Anárquicos CONTRA LA moral Apio Ludd ** Enzo Martucci Sidney E. Parker E.Armand * Renzo1 Novatore Contenido Palabras Previas …………………………….……………………………………………... 03 Ética y Principios Amorales (Apio Ludd, 2013) ……………….………………… 05 Amoralismo Individualista (Enzo Martucci, 1966) ….……………….………... 07 Sin Amoralización, No Hay Anarquización (Émile Armand, 1926) ……... 11 El Mito de la Moralidad (Sidney E. Parker, 1990) ……………………….……… 17 La Revuelta del Único (Renzo Novatore, 1921) …...…………………….………. 24 AGRADECIMIENTOS (IN)DIRECTOS A: Union of Egoist Sidney E. Parker Archives Wolfi Landstreicher/Apio Ludd *** sidparker.com unionofegoist.com lapestefurtiva.com theanarchistlibrary.org libertarian-labyrinth.org distinctivelydionysian.noblogs.org enemigodetodasociedad.wordpress.com Ningún Derecho Reservado Ningún Zurdo Involucrado La propiedad intelectual es un robo. Vuelve a robarle a la propiedad intelectual. En este proyecto no hay interés económico más que la destrucción de la Economía. Editado durante el año 2020. 2 Palabras Previas Pareciera que el tema de la Moral no está resuelto entre algunas anarquistas, es decir, que no se cuestiona para nada y que simplemente se aceptan los ya conocidos mandamientos dictados por Kropotkin, Malatesta, etc. En el mejor de los casos (o el peor) encontraremos anarquistas que defienden conscientemente algún principio moral, revelándose así muy fácilmente la docilidad de los mismos, el poco ímpetu indómito por querer vivir su propia vida – simplemente la falta de anarquía. Es que -

JOURNAL of EURASIAN STUDIES Volume VII., Issue 2

April-June 2015 JOURNAL OF EURASIAN STUDIES Volume VII., Issue 2. _____________________________________________________________________________________ MIRABILE, Paul Friedrich Nietzsche and Georges Palante A Failed Existential Identity? Introduction Georges Palante (1862-1925), French professor of philosophy at various lycées at the end of the XIXth and the beginning of the XXth centuries, has never been a thinker on whom the French intelligensia have exerted much of their intellectual energy. Michel Onfray`s study Physiologie de Georges Palante: Pour un nietzschéisme de gauche1 has rendered justice to Palante, a justice that he certainly deserves, especially apropos his political penchant in interpreting Nietzsche`s philosophy. There is no doubt that Onfray`s book has helped stimulate interest in Georges Palante, interest, too, in Palante`s especial relationship to Friedrich Nietzsche. In our essay, we would like to explore several of Palante`s concepts2 of morality within the framework, however wide or narrow, of the individual and his society. For these concepts were gleaned, interpreted and fashioned upon those of Nietzsche`s with the firm intention of applying them to the French society in which Palante lived; concepts that would transform a society of obedient subordinates chained to a monolithic, mechanistic collective, into a society of a myriad individuals sharing their egotistical freedom that would shape their social destiny. Now the question to be asked is just how much, by commenting and applying borrowed philosophical figures -

Journal of Eurasian Studies

JOURNAL OF EURASIAN STUDIES _____________________________________________________________________________________ Journal of the Gábor Bálint de Szentkatolna Society Founded: 2009. Internet: www.federatio.org/joes.html _____________________________________________________________________________________ Volume VII., Issue 2. / April — June 2015 ____________________ ISSN 1877-4199 April-June 2015 JOURNAL OF EURASIAN STUDIES Volume VII., Issue 2. _____________________________________________________________________________________ Publisher Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland. Account / International transfer BIC: INGBNL2A IBAN: NL83 INGB 0006 4028 54 Registered: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Distribution The periodical can be downloaded from the following Internet-address: http://www.federatio.org/joes.html If you wish to subscribe to the email mailing list, you can do it by sending an email to the following address: [email protected] The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts. Address The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses: Email: [email protected] Postal address: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland Individual authors are responsible for facts included and views expressed in their articles. _____________________________________ ISSN 1877-4199 © Mikes International, 2001-2015, All Rights Reserved -

L'antinomie Individu/Société Dans Les Sciences Humaines Et Sociales

Revue européenne des sciences sociales European Journal of Social Sciences 52-1 | 2014 Politiques du libre accès en sciences humaines et sociales L’antinomie individu/société dans les sciences humaines et sociales Genèse(s) et usages Marc Joly Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ress/2714 DOI : 10.4000/ress.2714 ISSN : 1663-4446 Éditeur Librairie Droz Édition imprimée Date de publication : 6 mai 2014 Pagination : 193-223 ISBN : 978-2-600-01829-6 ISSN : 0048-8046 Référence électronique Marc Joly, « L’antinomie individu/société dans les sciences humaines et sociales », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], 52-1 | 2014, mis en ligne le 12 mai 2014, consulté le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ress/2714 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ress.2714 © Librairie Droz L’ANTINOMIE INDIVIDU/SOCIÉTÉ DANS LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES genèse(s) et usages marc joly Centre Marc Bloch (Berlin) [email protected] Résumé. Comment expliquer la genèse et la reproduction de l’antinomie individu/ société dans les sciences humaines et sociales ? Examiner l’évolution sémantique et la convergence progressive des termes individu et société constituera une première étape nécessaire. L’usage de cette antinomie dans le cadre des rivalités et luttes de pouvoir entre disciplines des sciences humaines et sociales sera ensuite illustré à partir de l’analyse de la position et des prises de position d’un acteur « marginal » de la coniguration philosophie-psychologie-sociologie-histoire propre au champ intel- lectuel français du tournant du xxe siècle : Georges Palante. Mots-clés : Georges Palante, individu et société, philosophie, psychologie, sémantique historique, sociologie. -

Palante Reviews Palante

Palante Reviews Palante Georges Palante Dec 1, 1912 The individualist is, by his very essence, immoralist and atheist. On onehand social religiosity, on the other religious and social atheism: this is how the dilemma is posed. As for me, I have made my choice. I have opted for social atheism. I have expressed this atheism for the past fifteen years in a series of works of which the latest, Les Antinomies entre l’individu et la société (The Antinomies Between the Individual and Society) is a doctoral dissertation that was refused by the Sorbonne. I owe my readers an explanation on this subject. Some among them could ask how it is that the individualist, the social atheist that I am could blithely have submitted his ideas to the verdict of an official jury. Some considered that I failed in my individualism by supposing that my thesis could be accepted and my ideas assimilated by the Sorbonnic directors of thought. Several have even, in a friendly fashion, reproached me for this: “What were you doing with that crowd?” As excuse I will first answer that in presenting my the- sis I fully intended to not sacrifice the measure of my ideas. And then, I proposed to carry out a social experiment: to see how far the tolerance and liberalism of thought of my judges went. The experiment has been completed: it gave the pre- dicted results. It even surpassed my expectations. The limits of this tolerance are even narrower than I had thought. Never was a dissertation refused with greater haste, more offhandedly. -

Anarchism." Anarchism and Political Modernity

Jun, Nathan. "Anarchism." Anarchism and Political Modernity. New York: Continuum, 2012. 109– 154. Contemporary Anarchist Studies. Bloomsbury Collections. Web. 25 Sep. 2021. <http:// dx.doi.org/10.5040/9781501306785.ch-005>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 25 September 2021, 14:57 UTC. Copyright © Nathan Jun 2012. You may share this work for non-commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. 5 Anarchism History of the bogeyman American history has always had its bogeymen—shadowy villains who creep from out the closets and under the beds of unwary citizens, secretly plotting the overthrow of the Republic, ever ready to unleash revolutionary violence at a moment’s notice. Today, he is the turbaned terrorist of generic Arabian extraction; fi fty years ago he was the stiletto-wielding communist spy cleverly disguised as your next-door neighbor. Perhaps the greatest bogeyman of all, however, was the black-clad, bomb-throwing anarchist of the American fi n de siècle —a murderous psychopath invariably portrayed as a Jewish-Italian half-breed with a hook nose and a waxed mustache. 1 The anarchist embodied the Nativists’ worst fears: a nation overrun by aliens and polluted with their dangerous “foreign” dogmas, inscrutable folkways, and mysterious languages. 2 There were, of course, real bogeymen. Between 1870 and 1920, individuals identifi ed as anarchists perpetrated countless acts of terror throughout Europe and North America. 3 They also successfully assassinated numerous heads of state, including, but not limited to, Tsar Alexander II of Russia, President Sadi Carnot of France, Prime Minister Antonio Cánovas of Spain, King Umberto I of Italy, President William McKinley of the United States, Prime Minister Pyotr Stolypin of Russia, Prime Minister José Canalejas of Spain, and King George I of Greece. -

Nietzsche, Decadence, and Regeneration in France, 1891-95 Christopher E

Nietzsche, Decadence, and Regeneration in France, 1891-95 Christopher E. Forth [I]t is impossible that I should allow myself to be constrained from greeting the few persons willing to listen to me, by barriers which an abominable dynastic policy has erected between the peoples. And I gladly acknowledge that above all I seek such persons in France. —Friedrich Nietzsche, Letter to August Strindberg, Winter 1888 Among the numerous topics covered in the 1912 survey, Les jeunes gens d'aujourd'hui, certain statementsregardingthe role ofthephilosopher Friedrich Nietzsche in French intellectual life merit attention. Conducted by the French nationalists Henri Massis and Alfred de Tarde (writing under the pseudonym "Agathon"), this enquete alleged that the intellectual generation of 1912 was at profound odds with the previous generation of 1890: whereas their elders escaped from reality into subjective aesthetics, renounced hope in political and social action, and strongly rejected nationalism, according to Agathon, the youth of 1912 stressed physical vitality and action, optimistically searched for political order, andardently espoused nationalism, even to thepointofaccepting the inevitability of war with Germany.1 While the youth of 1912 were pleased with the "heroic optimism of Zarathustra, who counsels a dangerous ideal," Agathon asserted that Nietzsche An abridged version of this essay was presented before the New York State Association of European Historians, Albany, N.Y., 20-21 September 1991. The author gratefully acknowl- edges Bernice Glatzer Rosenthal and Georg G. Iggers for their helpful comments, suggestions, and encouragement. 1 Agathon [Henri Massis and Alfred de Tarde] Lesjeunes gens d'aujourd'hui (Paris, [1912] 1914), iii, 6, 9-10, 19; Robert Wohl, The Generation of 1914 (Cambridge, 1979), 8-9. -

La Traición a Diógenes. Lecturas Contemporáneas De La Filosofía Cínica

2019 44 Adrián Baquero Gotor La traición a Diógenes. Lecturas contemporáneas de la filosofía cínica Departamento Filosofía Director/es ARAGÜES ESTRAGUES, JUAN MANUEL Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se © Universidad de Zaragoza permite un uso comercial de la obra Servicio de Publicaciones original ni la generación de obras derivadas. ISSN 2254-7606 Tesis Doctoral LA TRAICIÓN A DIÓGENES. LECTURAS CONTEMPORÁNEAS DE LA FILOSOFÍA CÍNICA Autor Adrián Baquero Gotor Director/es ARAGÜES ESTRAGUES, JUAN MANUEL UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Filosofía 2019 Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es Tesis Doctoral LA TRAICIÓN A DIÓGENES Lecturas Contemporáneas de la Filosofía Cínica Autor Adrián Baquero Gotor Director Juan Manuel Aragüés Estragués UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Facultad de Filosofía y Letras 2019 Índice. Agradecimientos 5 Nota aclaratoria: Sobre la distinción entre cinismo vulgar y Cinismo filosófico. 7 Introducción: ¿Se ha apagado la lámpara de Diógenes? 11 Capítulo 1: El talento filosófico del vagabundo. 21 1.1 Un Sócrates enloquecido. 23 1.2 El mayor filósofo de París. 33 1.3 El vagabundeo filosófico del flâneur. 40 1.4 Diógenes, ¿una bestia o un dios? 49 Capítulo 2: Los problemas de transmisión del Cinismo. 53 2.1 La triple tradición Cínica. 54 2.2 El problema de las fuentes en la filosofía Cínica: Diógenes Laercio. 57 2.3 El origen del legado Cínico: de Grecia a Roma. 65 2.4 El debate Cínico en la Edad Media. 75 2.5 Hermenéutica Cínica para una filosofía incompleta. 81 Capítulo 3: La recuperación del Cinismo en la Edad Moderna. 85 3.1 Un Diógenes aburguesado.