Cahiers Du Cinéma

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Papéis Normativos E Práticas Sociais

Agnes Ayres (1898-194): Rodolfo Valentino e Agnes Ayres em “The Sheik” (1921) The Donovan Affair (1929) The Affairs of Anatol (1921) The Rubaiyat of a Scotch Highball Broken Hearted (1929) Cappy Ricks (1921) (1918) Bye, Bye, Buddy (1929) Too Much Speed (1921) Their Godson (1918) Into the Night (1928) The Love Special (1921) Sweets of the Sour (1918) The Lady of Victories (1928) Forbidden Fruit (1921) Coals for the Fire (1918) Eve's Love Letters (1927) The Furnace (1920) Their Anniversary Feast (1918) The Son of the Sheik (1926) Held by the Enemy (1920) A Four Cornered Triangle (1918) Morals for Men (1925) Go and Get It (1920) Seeking an Oversoul (1918) The Awful Truth (1925) The Inner Voice (1920) A Little Ouija Work (1918) Her Market Value (1925) A Modern Salome (1920) The Purple Dress (1918) Tomorrow's Love (1925) The Ghost of a Chance (1919) His Wife's Hero (1917) Worldly Goods (1924) Sacred Silence (1919) His Wife Got All the Credit (1917) The Story Without a Name (1924) The Gamblers (1919) He Had to Camouflage (1917) Detained (1924) In Honor's Web (1919) Paging Page Two (1917) The Guilty One (1924) The Buried Treasure (1919) A Family Flivver (1917) Bluff (1924) The Guardian of the Accolade (1919) The Renaissance at Charleroi (1917) When a Girl Loves (1924) A Stitch in Time (1919) The Bottom of the Well (1917) Don't Call It Love (1923) Shocks of Doom (1919) The Furnished Room (1917) The Ten Commandments (1923) The Girl Problem (1919) The Defeat of the City (1917) The Marriage Maker (1923) Transients in Arcadia (1918) Richard the Brazen (1917) Racing Hearts (1923) A Bird of Bagdad (1918) The Dazzling Miss Davison (1917) The Heart Raider (1923) Springtime à la Carte (1918) The Mirror (1917) A Daughter of Luxury (1922) Mammon and the Archer (1918) Hedda Gabler (1917) Clarence (1922) One Thousand Dollars (1918) The Debt (1917) Borderland (1922) The Girl and the Graft (1918) Mrs. -

Cecil B. Demille's Greatest Authenticity Lapse?

Cecil B. DeMille’s Greatest Authenticity Lapse? By Anton Karl Kozlovic Spring 2003 Issue of KINEMA THE PLAINSMAN (1937): CECIL B. DeMILLE’S GREATEST AUTHENTICITY LAPSE? Cecil B. Demille was a seminal founder of Hollywood whose films were frequently denigrated by critics for lacking historical verisimilitude. For example, Pauline Kael claimed that DeMille had ”falsified history more than anybody else” (Reed 1971: 367). Others argued that he never let ”historical fact stand in the way of a good yarn” (Hogg 1998: 39) and that ”historical authenticity usually took second place to delirious spectacle” (Andrew 1989: 74). Indeed, most ”film historians regard De Mille with disdain” (Bowers 1982: 689)and tended to turn away in embarrassment because ”De Mille had pretensions of being a historian” (Thomas 1975: 266). Even Cecil’s niece Agnes de Mille (1990: 185) diplomatically referred to his approach as ”liberal.” Dates, sequences, geography, and character bent to his needs.” Likewise, James Card (1994: 215) claimed that: ”DeMille was famous for using historical fact only when it suited his purposes. When history didn’t make a good scene, he threw it out.” This DeMillean fact-of-life was also verified by gossip columnist Louella Parsons (1961: 58) who observed that DeMille ”spent thousands of dollars to research his films to give them authenticity. Then he would disregard all the research for the sake of a scene or a shot that appealed to him as better movie-making.” As Charles Hopkins (1980: 357, 360) succinctly put it: ”De Mille did not hesitate -

Movie Mirror Book

WHO’S WHO ON THE SCREEN Edited by C h a r l e s D o n a l d F o x AND M i l t o n L. S i l v e r Published by ROSS PUBLISHING CO., I n c . NEW YORK CITY t y v 3. 67 5 5 . ? i S.06 COPYRIGHT 1920 by ROSS PUBLISHING CO., Inc New York A ll rights reserved | o fit & Vi HA -■ y.t* 2iOi5^ aiblsa TO e host of motion picture “fans” the world ovi a prince among whom is Oswald Swinney Low sley, M. D. this volume is dedicated with high appreciation of their support of the world’s most popular amusement INTRODUCTION N compiling and editing this volume the editors did so feeling that their work would answer a popular demand. I Interest in biographies of stars of the screen has al ways been at high pitch, so, in offering these concise his tories the thought aimed at by the editors was not literary achievement, but only a desire to present to the Motion Picture Enthusiast a short but interesting resume of the careers of the screen’s most popular players, rather than a detailed story. It is the editors’ earnest hope that this volume, which is a forerunner of a series of motion picture publications, meets with the approval of the Motion Picture “ Fan” to whom it is dedicated. THE EDITORS “ The Maples” Greenwich, Conn., April, 1920. whole world is scene of PARAMOUNT ! PICTURES W ho's Who on the Screcti THE WHOLE WORLD IS SCENE OF PARAMOUNT PICTURES With motion picture productions becoming more masterful each year, with such superb productions as “The Copperhead, “Male and Female, Ireasure Island” and “ On With the Dance” being offered for screen presentation, the public is awakening to a desire to know more of where these and many other of the I ara- mount Pictures are made. -

The Godless Girl 1928

Cecil B. De Mille’s THE GODLESS GIRL 1928 CAST Judy: Lina Basquette Mame: Marie Prevost Bob: George Duryea The Head Guard: Noah Beery The "Goat": Eddie Quillan The Victim: Mary Jane Irving Matrons: Hedwig Reicher Kate Price CREW Production: Cecil B. De Mille Titles: Beulah Marie Dix Jeanie Macpherson Cinematography: Peverell Marley Film Editing: Anne Bauchens Art Direction: Mitchell Leisen Costume Design: Adrian Assistant Directors: Curt Rehfeld Frank Urson Art Department: Roy Burns Additional Photographers: Franklin McBride Fred Westerberg Black and white print with tinted sequence. Restored from De Mille’s personal nitrate print by George Eastman House. Duration: 118 minutes plus interval Projection Speed: 24fps Aperture: Full Music: (32 Players) Carl Davis LIVE CINEMA THE GODLESS GIRL Few filmmakers have been better known to the public than Cecil B De Mille. One of the founders of Hollywood, he remained a leader of the industry for more than forty years. It was his name, even more than those of his stars, which guaranteed the public would flock to each new offering and made him the most successful di- rector in Hollywood history. De Mille’s name conjures images of Moses parting the Red Sea or Samson top- pling a temple. Yet there was much more to De Mille than these familiar biblical epics. Of the 70 films he directed, the majority were made before the coming of sound and they reveal a vastly different filmmaker. Confidently developing alongside his young art, he is willing to tackle social problems, examine sexual re- lations with a modern eye and never scared to reveal the darker aspects of hu- man nature. -

GMAT® All the Verbal

GMAT® All the Verbal This essential guide takes the guesswork out of grammar by presenting all of the major grammatical principles and minor grammatical points known to be tested on GMAT Sentence Correction. It also teaches you all of the critical and logical reasoning you need for the Reading Comprehension and Critical Reasoning sections of the GMAT. GMAT® is a registered trademark of the Graduate Management Admissions Council™. Manhattan Prep is neither endorsed by nor affiliated with GMAC. Acknowledgements A great number of people were involved in the creation of the book you are holding. Our Manhattan Prep resources are based on the continuing experiences of our instructors and students. The overall vision for this edition was developed by Stacey Koprince and Andrea Pawliczek, who determined what strategies to cover and how to weave them into a cohesive whole. Stacey Koprince (SC, RC), Andrea Pawliczek (CR), and Daniel Fogel (SC) were the primary authors; they were supported by a number of content experts. Chelsey Cooley and Daniel Fogel served as the primary editors during the writing phase. Mario Gambino, Helen Tan, and Patrick Tyrrell served as a sounding board during the writing phase, vetting both ideas and content. Patrick Tyrrell deserves special mention as the source of multiple new ideas for the CR unit of the guide. Mario Gambino managed production for all images, with Derek Frankhouser and Israt Pasha lending their design expertise. Matthew Callan coordinated the production work for this guide. Once the manuscript was done, Naomi Beesen and Emily Meredith Sledge edited and Cheryl Duckler proofread the entire guide from start to finish. -

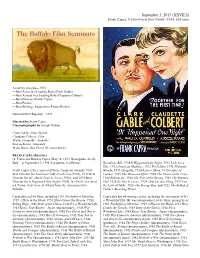

September 3, 2013 (XXVII:2) Frank Capra, IT HAPPENED ONE NIGHT (1934, 105 Min)

September 3, 2013 (XXVII:2) Frank Capra, IT HAPPENED ONE NIGHT (1934, 105 min) Academy Awards—1935: —Best Actor in a Leading Role (Clark Gable) —Best Actress in a Leading Role (Claudette Colbert) —Best Director (Frank Capra) —Best Picture —Best Writing, Adaptation (Robert Riskin) National Film Registry—1993 Directed by Frank Capra Cinematography by Joseph Walker Clark Gable...Peter Warne Claudette Colbert...Ellie Walter Connolly...Andrews Roscoe Karns...Shapeley Ward Bond...Bus Driver #1 (uncredited) FRANK CAPRA (director) (b. Francesco Rosario Capra, May 18, 1897, Bisacquino, Sicily, Italy—d. September 3, 1991, La Quinta, California) Broadway Bill, 1934 It Happened One Night, 1933 Lady for a Day, 1932 American Madness, 1932 Forbidden, 1931 Platinum Frank Capra is the recipient of three Academy Awards: 1939 Blonde, 1931 Dirigible, 1930 Rain or Shine, 1930 Ladies of Best Director for You Can't Take It with You (1938), 1937 Best Leisure, 1929 The Donovan Affair, 1928 The Power of the Press, Director for Mr. Deeds Goes to Town (1936), and 1935 Best 1928 Submarine, 1928 The Way of the Strong, 1928 The Matinee Director for It Happened One Night (1934). In 1982 he received Idol, 1928 So This Is Love?, 1928 That Certain Thing, 1927 For a Lifetime Achievement Award from the American Film the Love of Mike, 1926 The Strong Man, and 1922 The Ballad of Institute. Fisher's Boarding House. Capra directed 54 films, including 1961 Pocketful of Miracles, Capra also has 44 writing credits, including the screenplay of It’s 1959 A Hole in the Head, 1951 Here Comes the Groom, 1950 a Wonderful Life. -

A DAUGHTER of the SIOUX a Tale of the Indian Frontier by CHARLES KING AUTHOR of "THE COLONEL's DAUGHTER," "FORT FRAYNE," "AN ARMY WIFE," ETC., ETC

A DAUGHTER OF THE SIOUX A Tale of the Indian Frontier BY CHARLES KING AUTHOR OF "THE COLONEL'S DAUGHTER," "FORT FRAYNE," "AN ARMY WIFE," ETC., ETC. "He is bred out of that bloody strain That haunted us in our familiar paths." King Henry V. NEW YORK THE HOBART COMPANY 1903 COPYRIGHT, 1902, BY THE HOBART COMPANY. A Daughter of the Sioux Published March 15, 1903 CHAPTER I FORESHADOWED EVENTS The major commanding looked up from the morning report and surveyed the post adjutant with something of perturbation, if not annoyance, in his grim, gray eyes. For the fourth time that week had Lieutenant Field requested permission to be absent for several hours. The major knew just why the junior wished to go and where. The major knew just why he wished him not to go, but saw fit to name almost any other than the real reason when, with a certain awkward hesitancy he began: "W—ell, is the post return ready?" "It will be, sir, in abundant time," was the prompt reply. "You know they sent it back for correction last month," hazarded the commander. "And you know, sir, the error was not mine," was the instant rejoinder, so quick, sharp and positive as to carry it at a bound to the verge of disrespect, and the keen, blue eyes of the young soldier gazed, frank and fearless, into the heavily ambushed grays of the veteran in the chair. It made the latter wince and stir uneasily. "If there's one thing I hate, Field, it is to have my papers sent back by some whipsnapper of a clerk, inviting attention to this or that error, and I expect my adjutant to see to it that they don't." "Your adjutant does see to it, sir. -

LAURENCE REID Says

2.S- DECEMBER A BREWSTER MAGAZINE 2 ¢ EILEEN SEDGWICK BesJnr}in£, Tl1e L.-'iensationai Serial E TA THAT €AME TO EA T ,t n upward glance, a spirit of mischief, a "come hither" look- darted from a pair of lovely eyes-all the lovelier because they are fringed by dark, luxuriant lashes. The winsome little co quette brings out the beauty of her eyes by darkening the lashes with WINX and then she worries no more about it, for she knows it is waterproof and will neither run nor smear. Try it yourself. Accentuate the lure of your eyes by darken ing the lashes with WINX. See how much heavier and longer they will seem and how much beauty will be added to your eyes. WINX dries the moment it is applied and one application lasts for days. Absolutely harmless. Brush for applying attached to stopper of bottle. Complete, 75c, black or brown, U. S. and Canada. Mail th.e coupon to-day with 12c for a generous sample of WINX. Another l2c brings a sample of Pert, th.e rouge that won't rub off. ROSS COMPANY 232 West 18~h Street New York Mail rhls COUpOn To·day! ..... .... " , I ' " Add"!! ' . •.. .' " ~:t'l Y:'\:'" C\ £'\ .. _______WINX T.<r.\ +.n ... P '"' c... .. t, .• Advertising Section 3 CECIL B. DE LLE Rising from one triumph to another, now plans a series of pictures to excel anything ever before of/ered- ~9lS: Geraldine Farrar In • Carmen u, a De MilJe ".coop" and a never-to .. be.. forgotten picture, which marked a big .tep forward ill the film indu.trv. -

Cecil B. Demille and the Art Ofapplied Suggestibility

Cecil B. DeMille and the Art ofApplied Suggestibility By Anton Karl Kozlovic Spring 2011 Issue of KINEMA CECIL B. DE MILLE AND THE ART OF APPLIED SUGGESTIBILITY: VIOLENCE, SEX AND FALSE MEMORIES WITHIN HIS BIBLICAL (AND OTHER) CINEMA Abstract Legendary producer-director Cecil B. DeMille is an unsung auteur who helped co-found both Hollywood and Paramount studios and became America’s pre-eminent biblical filmmaker. He employed many artistic strategies, but none as politically astute as the deliberate engineering of false memories in a deliberate act of applied suggestibility. This trademark effort allowed DeMille to achieve desired audience reactions whilst simultaneously avoiding censorship problems and moral vigilantes who thought they saw objectionable things in his movies but which were not actually there. Consequently, selected DeMille films and the associated critical literature were inspected, reviewed and integrated into the text to enhance narrative coherence utilizing humanist film criticism as the guiding analytical lens. It was concluded that DeMille was a master filmmaker and that his cinematic oeuvre warrants a more thoughtful re-evaluation than evidenced to date. Further research into DeMille studies is therefore highly warranted, warmly recommended and already long overdue. Introduction: The DeMillean Genesis of an Aesthetic Phenomenon Producer-director(1) Cecil B. DeMille(2) (1881-1959), affectionately known as ”CB,” was a seminal cofounder of Hollywood, a progenitor of Paramount studios, and an icon of American movies who pioneered numerous innovations in both the arts and sciences of the cinema throughout his seventy-feature film history (Birchard; Cherchi Usai and Codelli; DeMille and Hayne; Edwards; Essoe and Lee; Eyman; Higashi Guide, Culture; Higham; Koury; Louvish; Noerdlinger; Orrison; Ringgold and Bodeen). -

IS.'.«H Her Heart Leaped

TUESDAY—SEPTEMBER 15, 1942 MONITOR LFADFR MOUNT CLEMENS, MICH 7 He made her try it again, and • SERIAL STORY again. He could get her to do ItEl) RI DER By FRED HARMAN anything, she thought breath- lessly. As if she hadn't any will ||?pg V’ llf| v |SNl® ffl;jl ; E WHEN A GIRL MARRIES of her own. \ V-E’O GE T MORE READY TO -0; T-jLrfc_^ • • • jVj£j COPYRIGHT. 1942. grew 8Y RENE RYERSON MART NCA SERVICE. INC She finally tired and they climbed out and lay down A PERFECT DAY truth was, she was too awed by on the white sand where they old-fashioned grandeur, of CHAPTER X the could watch the divers at the the big stone house. deep of the pool. Suddenly .. *e Enid sprang lightly to her end Hank was smiling when he Enid sat up. "My sketch things feet, her reason conquering the came to the car. "Mother liked arc out in the car. You know, impulse of a moment before. It the drawing of Sonny so well I'd like to do some of these fig- was much, she decided too that she kept it. You'll have to ures." shrewdly, to expect lank Holli- do another one for me." get day, who was rich and had ev- Hi- stretched. "Want me to "I don't mind at all," Enid as- them for you?” Then flopping erything. *o understand the frus- sured him. lazily on his stomach, an trations in her life that had led over "It's a date then, next Sun- action which brought him very to her naive deception. -

Appendix: Partial Filmographies for Lucile and Peggy Hamilton Adams

Appendix: Partial Filmographies for Lucile and Peggy Hamilton Adams The following is a list of films directly related to my research for this book. There is a more extensive list for Lucile in Randy Bryan Bigham, Lucile: Her Life by Design (San Francisco and Dallas: MacEvie Press Group, 2012). Lucile, Lady Duff Gordon The American Princess (Kalem, 1913, dir. Marshall Neilan) Our Mutual Girl (Mutual, 1914) serial, visit to Lucile’s dress shop in two episodes The Perils of Pauline (Pathé, 1914, dir. Louis Gasnier), serial The Theft of the Crown Jewels (Kalem, 1914) The High Road (Rolfe Photoplays, 1915, dir. John Noble) The Spendthrift (George Kleine, 1915, dir. Walter Edwin), one scene shot in Lucile’s dress shop and her models Hebe White, Phyllis, and Dolores all appear Gloria’s Romance (George Klein, 1916, dir. Colin Campbell), serial The Misleading Lady (Essanay Film Mfg. Corp., 1916, dir. Arthur Berthelet) Rebecca of Sunnybrook Farm (Mary Pickford Film Corp., 1917, dir. Marshall Neilan) The Rise of Susan (World Film Corp., 1916, dir. S.E.V. Taylor), serial The Strange Case of Mary Page (Essanay Film Manufacturing Company, 1916, dir. J. Charles Haydon), serial The Whirl of Life (Cort Film Corporation, 1915, dir. Oliver D. Bailey) Martha’s Vindication (Fine Arts Film Company, 1916, dir. Chester M. Franklin, Sydney Franklin) The High Cost of Living (J.R. Bray Studios, 1916, dir. Ashley Miller) Patria (International Film Service Company, 1916–17, dir. Jacques Jaccard), dressed Irene Castle The Little American (Mary Pickford Company, 1917, dir. Cecil B. DeMille) Rebecca of Sunnybrook Farm (Mary Pickford Company, 1917, dir. -

Feature Films

Libraries FEATURE FILMS The Media and Reserve Library, located in the lower level of the west wing, has over 9,000 videotapes, DVDs and audiobooks covering a multitude of subjects. For more information on these titles, consult the Libraries' online catalog. 0.5mm DVD-8746 2012 DVD-4759 10 Things I Hate About You DVD-0812 21 Grams DVD-8358 1000 Eyes of Dr. Mabuse DVD-0048 21 Up South Africa DVD-3691 10th Victim DVD-5591 24 Hour Party People DVD-8359 12 DVD-1200 24 Season 1 (Discs 1-3) DVD-2780 Discs 12 and Holding DVD-5110 25th Hour DVD-2291 12 Angry Men DVD-0850 25th Hour c.2 DVD-2291 c.2 12 Monkeys DVD-8358 25th Hour c.3 DVD-2291 c.3 DVD-3375 27 Dresses DVD-8204 12 Years a Slave DVD-7691 28 Days Later DVD-4333 13 Going on 30 DVD-8704 28 Days Later c.2 DVD-4333 c.2 1776 DVD-0397 28 Days Later c.3 DVD-4333 c.3 1900 DVD-4443 28 Weeks Later c.2 DVD-4805 c.2 1984 (Hurt) DVD-6795 3 Days of the Condor DVD-8360 DVD-4640 3 Women DVD-4850 1984 (O'Brien) DVD-6971 3 Worlds of Gulliver DVD-4239 2 Autumns, 3 Summers DVD-7930 3:10 to Yuma DVD-4340 2 or 3 Things I Know About Her DVD-6091 30 Days of Night DVD-4812 20 Million Miles to Earth DVD-3608 300 DVD-9078 20,000 Leagues Under the Sea DVD-8356 DVD-6064 2001: A Space Odyssey DVD-8357 300: Rise of the Empire DVD-9092 DVD-0260 35 Shots of Rum DVD-4729 2010: The Year We Make Contact DVD-3418 36th Chamber of Shaolin DVD-9181 1/25/2018 39 Steps DVD-0337 About Last Night DVD-0928 39 Steps c.2 DVD-0337 c.2 Abraham (Bible Collection) DVD-0602 4 Films by Virgil Wildrich DVD-8361 Absence of Malice DVD-8243