Eraserhead – La Mente Che Cancella (USA/1977, 89’)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

New Mexico Daily Lobo, Volume 080, No 7, 8/30/1976." 80, 7 (1976)

University of New Mexico UNM Digital Repository 1976 The aiD ly Lobo 1971 - 1980 8-30-1976 New Mexico Daily Lobo, Volume 080, No 7, 8/ 30/1976 University of New Mexico Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/daily_lobo_1976 Recommended Citation University of New Mexico. "New Mexico Daily Lobo, Volume 080, No 7, 8/30/1976." 80, 7 (1976). https://digitalrepository.unm.edu/daily_lobo_1976/80 This Newspaper is brought to you for free and open access by the The aiD ly Lobo 1971 - 1980 at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in 1976 by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. H:l·;UA1t COI.LECTl()Nij Neglect of-Policy Monday! August ~0, 1976 Assists Burglar In $6342 Theft Schmitt Takes On Montov~. By Lynda Sparber A burglary in the chemistry department late last week resulted in the loss of an estimated $6342 in cash collected as breakage deposit fees from chemistry students. US Senate Race Begins Campus police believe the theft occurred between 5 p.m. Wed· nesday and 8 a.m. Th·ursday. Checks amounting to $2000 were not By Robert R. Lee it was done by the Journal and the news when it was not news. My taken. A police spokesman said there is a suspect in the case. The US Senate 'race in New Tribune." guess is if they (the post office) Berry Cox, police director, said a key was used to gain entrance to Mexico this election year.is a study Griffin said that the postal lease would get out of there, he (Mon· the office where the money was kept, but the thief or thieves "tried to in contrasts. -

Berkeley Art Museum·Pacific Film Archive W in Ter 20 19

WINTER 2019–20 WINTER BERKELEY ART MUSEUM · PACIFIC FILM ARCHIVE UNIVERSITY OF CALIFORNIA PROGRAM GUIDE ROSIE LEE TOMPKINS RON NAGLE EDIE FAKE TAISO YOSHITOSHI GEOGRAPHIES OF CALIFORNIA AGNÈS VARDA FEDERICO FELLINI DAVID LYNCH ABBAS KIAROSTAMI J. HOBERMAN ROMANIAN CINEMA DOCUMENTARY VOICES OUT OF THE VAULT 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 CALENDAR DEC 11/WED 22/SUN 10/FRI 7:00 Full: Strange Connections P. 4 1:00 Christ Stopped at Eboli P. 21 6:30 Blue Velvet LYNCH P. 26 1/SUN 7:00 The King of Comedy 7:00 Full: Howl & Beat P. 4 Introduction & book signing by 25/WED 2:00 Guided Tour: Strange P. 5 J. Hoberman AFTERIMAGE P. 17 BAMPFA Closed 11/SAT 4:30 Five Dedicated to Ozu Lands of Promise and Peril: 11:30, 1:00 Great Cosmic Eyes Introduction by Donna Geographies of California opens P. 11 26/THU GALLERY + STUDIO P. 7 Honarpisheh KIAROSTAMI P. 16 12:00 Fanny and Alexander P. 21 1:30 The Tiger of Eschnapur P. 25 7:00 Amazing Grace P. 14 12/THU 7:00 Varda by Agnès VARDA P. 22 3:00 Guts ROUNDTABLE READING P. 7 7:00 River’s Edge 2/MON Introduction by J. Hoberman 3:45 The Indian Tomb P. 25 27/FRI 6:30 Art, Health, and Equity in the City AFTERIMAGE P. 17 6:00 Cléo from 5 to 7 VARDA P. 23 2:00 Tokyo Twilight P. 15 of Richmond ARTS + DESIGN P. 5 8:00 Eraserhead LYNCH P. 26 13/FRI 5:00 Amazing Grace P. -

The Art of David Lynch

The Art of David Lynch weil das Kino heute wieder anders funktioniert; für ei- nen wie ihn ist da kein Platz. Aber deswegen hat Lynch ja nicht seine Kunst aufgegeben, und nicht einmal das Filmen. Es ist nur so, dass das Mainstream-Kino den Kaperversuch durch die Kunst ziemlich fundamental abgeschlagen hat. Jetzt den Filmen von David Lynch noch einmal wieder zu begegnen, ist ein Glücksfall. Danach muss man sich zum Fernsehapparat oder ins Museum bemühen. (Und grimmig die Propaganda des Künstlers für den Unfug transzendentaler Meditation herunterschlucken; »nobody is perfect.«) Was also ist das Besondere an David Lynch? Seine Arbeit geschah und geschieht nach den »Spielregeln der Kunst«, die bekanntlich in ihrer eigenen Schöpfung und zugleich in ihrem eigenen Bruch bestehen. Man er- kennt einen David-Lynch-Film auf Anhieb, aber niemals David Lynch hat David Lynch einen »David-Lynch-Film« gedreht. Be- 21 stimmte Motive (sagen wir: Stehlampen, Hotelflure, die Farbe Rot, Hauchgesänge von Frauen, das industrielle Rauschen, visuelle Americana), bestimmte Figuren (die Frau im Mehrfachleben, der Kobold, Kyle MacLachlan als Stellvertreter in einer magischen Biographie - weni- ger, was ein Leben als vielmehr, was das Suchen und Was ist das Besondere an David Lynch? Abgesehen Erkennen anbelangt, Väter und Polizisten), bestimmte davon, dass er ein paar veritable Kultfilme geschaffen Plot-Fragmente (die nie auflösbare Intrige, die Suche hat, Filme, wie ERASERHEAD, BLUE VELVET oder die als Sturz in den Abgrund, die Verbindung von Gewalt TV-Serie TWIN PEAKS, die aus merkwürdigen Gründen und Design) kehren in wechselnden Kompositionen (denn im klassischen Sinn zu »verstehen« hat sie ja nie wieder, ganz zu schweigen von Techniken wie dem jemand gewagt) die genau richtigen Bilder zur genau nicht-linearen Erzählen, dem Eindringen in die ver- richtigen Zeit zu den genau richtigen Menschen brach- borgenen Innenwelten von Milieus und Menschen, der ten, und abgesehen davon, dass er in einer bestimmten Grenzüberschreitung von Traum und Realität. -

Warner/Reprise Loss Leaders Booklet

THE WARNER BROS. LOSS LEADERS SERIES (1969-1980) Depending On How You Count Them, 34 Essential Various Artist Collections From Another Time We figured it was about time to pull together all of the incredible Warner Bros. Loss Leaders releases dating back to 1969 (and even a little earlier). For those who lived through the era, Warner Bros. Records was winning the sales of an entire generation by signing and supporting some of music’s most uniquely groundbreaking recording artists… during music’s most uniquely groundbreak- ing time. With an appealingly irreverent style (“targeted youth marketing,” it would be called today), WB was making lifelong fans of the kids who entered into the label’s vast catalog of art- ists via the Loss Leaders series—advertised on inner sleeves & brochures, and offering generous selections priced at $1 per LP, $2 for doubles and $3 for their sole 3-LP release, Looney Tunes And Merrie Melodies. And that was including postage. Yes… those were the days, but back then there were very few ways, outside of cut-out bins or a five-finger discount, to score bulk music as cheaply. Warners unashamedly admitted that their inten- tions were to sell more records, by introducing listeners to music they weren’t hearing on their radios, or finding in many of their (still weakly distributed) record stores. And it seemed to work… because the series continued until 1980, and the program issued approximately 34 titles, by our questionable count (detailed in later posts). But, the oldsters among us all fondly remember the multi-paged, gatefold sleeves and inviting artwork/packaging that beckoned from the inner sleeves of our favorite albums, not to mention the assorted rarities, b-sides and oddities that dotted many of the releases. -

Amongst Friends: the Australian Cult Film Experience Renee Michelle Middlemost University of Wollongong

University of Wollongong Research Online University of Wollongong Thesis Collection University of Wollongong Thesis Collections 2013 Amongst friends: the Australian cult film experience Renee Michelle Middlemost University of Wollongong Recommended Citation Middlemost, Renee Michelle, Amongst friends: the Australian cult film experience, Doctor of Philosophy thesis, School of Social Sciences, Media and Communication, University of Wollongong, 2013. http://ro.uow.edu.au/theses/4063 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Amongst Friends: The Australian Cult Film Experience A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree DOCTOR OF PHILOSOPHY From UNIVERSITY OF WOLLONGONG By Renee Michelle MIDDLEMOST (B Arts (Honours) School of Social Sciences, Media and Communications Faculty of Law, Humanities and The Arts 2013 1 Certification I, Renee Michelle Middlemost, declare that this thesis, submitted in fulfillment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy, in the Department of Social Sciences, Media and Communications, University of Wollongong, is wholly my own work unless otherwise referenced or acknowledged. The document has not been submitted for qualifications at any other academic institution. Renee Middlemost December 2013 2 Table of Contents Title 1 Certification 2 Table of Contents 3 List of Special Names or Abbreviations 6 Abstract 7 Acknowledgements 8 Introduction -

Warner/Reprise Loss Leaders Big Index

The Warner/Reprise Loss Leaders Series WW# Title Catalog # Year 1 The 1969 Warner/Reprise Songbook PRO331 1969 2 The 1969 Warner/Reprise Record Show PRO336 1969 3 October 10, 1969 (1LP) PRO351 1969 4 The Big Ball PRO358 1970 5 Schlagers! PRO359 1970 6 Zapped (Both Versions) (1LP) PRO368 1970 7 Looney Tunes And Merrie Melodies (3LP) PRO423 1970 8 Non-Dairy Creamer (1LP) PRO443 1971 9 Hot Platters PRO474 1971 10 Together (1LP) PRO486 1971 11 The Whole Burbank Catalog PRO512 1972 12 Middle Of The Road PRO525 1972 13 Burbank PRO529 1972 14 The Days Of Wine And Vinyl PRO540 1972 15 Appetizers PRO569 1973 16 All Singing—All Talking—All Rocking PRO573 1973 17 Hard Goods PRO583 1974 18 Peaches PRO588 1974 19 Deep Ear PRO591 1974 20 The Force PRO596 1975 21 All Meat PRO604 1975 22 Peaches V2 PRO605 1975 23 I Didn’t Know They Still Made Records Like This PRO608 1975 24 The Works PRO610 1975 25 Supergroup PRO630 1976 26 The People’s Record PRO645 1976 27 Cook Book PRO660 1977 28 Limo PRO691 1977 29 Collectus Interruptus PRO-A-726 1978 30 Pumping Vinyl PRO-A-773 1979 31 A La Carte PRO-A-794 1979 32 Monsters PRO-A-796 1979 33 Eclipse PRO-A-828 1980 34 Music With 58 Musicians, Volume One PRO-A-850 1980 35 Troublemakers PRO-A-857 1980 all issues are 2-LP sets, unless otherwise notated Layout design by Tom Rednour (no website, no facething; but he did write a Sinatra book way back when) with input and advise from Captain Willard The Big Index Now you have all (or whatever you wanted) of the Great Warner/Reprise Loss Leader Posting Of 2014. -

Human' Jaspects of Aaonsí F*Oshv ÍK\ Tke Pilrns Ana /Movéis ÍK\ É^ of the 1980S and 1990S

DOCTORAL Sara MarHn .Alegre -Human than "Human' jAspects of AAonsí F*osHv ÍK\ tke Pilrns ana /Movéis ÍK\ é^ of the 1980s and 1990s Dirigida per: Dr. Departement de Pilologia jA^glesa i de oermanisfica/ T-acwIfat de Uetres/ AUTÓNOMA D^ BARCELONA/ Bellaterra, 1990. - Aldiss, Brian. BilBon Year Spree. London: Corgi, 1973. - Aldridge, Alexandra. 77» Scientific World View in Dystopia. Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1978 (1984). - Alexander, Garth. "Hollywood Dream Turns to Nightmare for Sony", in 77» Sunday Times, 20 November 1994, section 2 Business: 7. - Amis, Martin. 77» Moronic Inferno (1986). HarmorKlsworth: Penguin, 1987. - Andrews, Nigel. "Nightmares and Nasties" in Martin Barker (ed.), 77» Video Nasties: Freedom and Censorship in the MecBa. London and Sydney: Ruto Press, 1984:39 - 47. - Ashley, Bob. 77» Study of Popidar Fiction: A Source Book. London: Pinter Publishers, 1989. - Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992. - Bahar, Saba. "Monstrosity, Historicity and Frankenstein" in 77» European English Messenger, vol. IV, no. 2, Autumn 1995:12 -15. - Baldick, Chris. In Frankenstein's Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1987. - Baring, Anne and Cashford, Jutes. 77» Myth of the Goddess: Evolution of an Image (1991). Harmondsworth: Penguin - Arkana, 1993. - Barker, Martin. 'Introduction" to Martin Barker (ed.), 77» Video Nasties: Freedom and Censorship in the Media. London and Sydney: Ruto Press, 1984(a): 1-6. "Nasties': Problems of Identification" in Martin Barker (ed.), 77» Video Nasties: Freedom and Censorship in the MecBa. London and Sydney. Ruto Press, 1984(b): 104 - 118. »Nasty Politics or Video Nasties?' in Martin Barker (ed.), 77» Video Nasties: Freedom and Censorship in the Medß. -

WARNER BROS. / WEA RECORDS 1970 to 1982

AUSTRALIAN RECORD LABELS WARNER BROS. / WEA RECORDS 1970 to 1982 COMPILED BY MICHAEL DE LOOPER © BIG THREE PUBLICATIONS, APRIL 2019 WARNER BROS. / WEA RECORDS, 1970–1982 A BRIEF WARNER BROS. / WEA HISTORY WIKIPEDIA TELLS US THAT... WEA’S ROOTS DATE BACK TO THE FOUNDING OF WARNER BROS. RECORDS IN 1958 AS A DIVISION OF WARNER BROS. PICTURES. IN 1963, WARNER BROS. RECORDS PURCHASED FRANK SINATRA’S REPRISE RECORDS. AFTER WARNER BROS. WAS SOLD TO SEVEN ARTS PRODUCTIONS IN 1967 (FORMING WARNER BROS.-SEVEN ARTS), IT PURCHASED ATLANTIC RECORDS AS WELL AS ITS SUBSIDIARY ATCO RECORDS. IN 1969, THE WARNER BROS.-SEVEN ARTS COMPANY WAS SOLD TO THE KINNEY NATIONAL COMPANY. KINNEY MUSIC INTERNATIONAL (LATER CHANGING ITS NAME TO WARNER COMMUNICATIONS) COMBINED THE OPERATIONS OF ALL OF ITS RECORD LABELS, AND KINNEY CEO STEVE ROSS LED THE GROUP THROUGH ITS MOST SUCCESSFUL PERIOD, UNTIL HIS DEATH IN 1994. IN 1969, ELEKTRA RECORDS BOSS JAC HOLZMAN APPROACHED ATLANTIC'S JERRY WEXLER TO SET UP A JOINT DISTRIBUTION NETWORK FOR WARNER, ELEKTRA, AND ATLANTIC. ATLANTIC RECORDS ALSO AGREED TO ASSIST WARNER BROS. IN ESTABLISHING OVERSEAS DIVISIONS, BUT RIVALRY WAS STILL A FACTOR —WHEN WARNER EXECUTIVE PHIL ROSE ARRIVED IN AUSTRALIA TO BEGIN SETTING UP AN AUSTRALIAN SUBSIDIARY, HE DISCOVERED THAT ONLY ONE WEEK EARLIER ATLANTIC HAD SIGNED A NEW FOUR-YEAR DISTRIBUTION DEAL WITH FESTIVAL RECORDS. IN MARCH 1972, KINNEY MUSIC INTERNATIONAL WAS RENAMED WEA MUSIC INTERNATIONAL. DURING THE 1970S, THE WARNER GROUP BUILT UP A COMMANDING POSITION IN THE MUSIC INDUSTRY. IN 1970, IT BOUGHT ELEKTRA (FOUNDED BY HOLZMAN IN 1950) FOR $10 MILLION, ALONG WITH THE BUDGET CLASSICAL MUSIC LABEL NONESUCH RECORDS. -

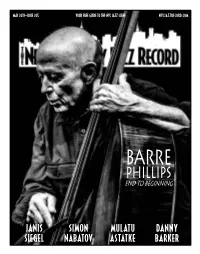

PHILLIPS End to BEGINNING

MAY 2019—ISSUE 205 YOUR FREE guide TO tHe NYC JAZZ sCENE NYCJAZZRECORD.COM BARRE PHILLIPS END TO BEGINNING janis simon mulatu danny siegel nabatov astatke barker Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 66 Mt. Airy Road East MAY 2019—ISSUE 205 Croton-on-Hudson, NY 10520 United States Phone/Fax: 212-568-9628 new york@nigHt 4 Laurence Donohue-Greene: interview : janis siegel 6 by jim motavalli [email protected] Andrey Henkin: artist Feature : simon nabatov 7 by john sharpe [email protected] General Inquiries: on The Cover : barre pHillips 8 by andrey henkin [email protected] Advertising: enCore : mulatu astatke 10 by mike cobb [email protected] Calendar: lest we Forget : danny barker 10 by john pietaro [email protected] VOXNews: LAbel spotligHt : pfMENTUM 11 by robert bush [email protected] VOXNEWS by suzanne lorge US Subscription rates: 12 issues, $40 11 Canada Subscription rates: 12 issues, $45 International Subscription rates: 12 issues, $50 For subscription assistance, send check, cash or obituaries 12 by andrey henkin money order to the address above or email [email protected] Cd reviews 14 Staff Writers Duck Baker, Stuart Broomer, Robert Bush, Kevin Canfield, misCellany 33 Marco Cangiano, Thomas Conrad, Ken Dryden, Donald Elfman, Phil Freeman, Kurt Gottschalk, event Calendar Tom Greenland, George Grella, 34 Anders Griffen, Tyran Grillo, Alex Henderson, Robert Iannapollo, Matthew Kassel, Mark Keresman, Marilyn Lester, Suzanne Lorge, Marc Medwin, Jim Motavalli, Russ Musto, John Pietaro, Joel Roberts, John Sharpe, Elliott Simon, Andrew Vélez, Scott Yanow Contributing Writers Mike Cobb, Pierre Crépon, George Kanzler, Steven Loewy, Franz Matzner, If jazz is inherently, wonderfully, about uncertainty, about where that next note is going to Annie Murnighan, Eric Wendell come from and how it will interact with all that happening around it, the same can be said for a career in jazz. -

Poets on Punk Libertines in Libertines in the Ante-Room of Love: Poets on Punk ©2019 Jet-Tone Press the Ante-Room All Rights Reserved

Libertines in the Ante-Room of Love: Poets on Punk Libertines in Libertines in the Ante-Room of Love: Poets on Punk ©2019 Jet-Tone Press the Ante-Room All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, of Love: mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of the publisher. Poets on Punk Published by Jet-Tone Press 3839 Piedmont Ave, Oakland, CA 94611 www.Jet-Tone.press Cover design by Joel Gregory Design by Grant Kerber Edited by ISBN: 978-1-7330542-0-1 Jamie Townsend and Grant Kerber Special thanks to Sara Larsen for the title Libertines in the Ante-Room of Love (taken from Sara’s book The Riot Grrrl Thing, Roof Books, 2019), Joel Gregory for the cover, Michael Cross for the extra set of eyes, and Wolfman Books for the love and support. Jet - Tone ©2019 Jet-Tone Press, all rights reserved. Bruce Conner at Mabuhay Gardens 63 Table of Contents: Jim Fisher The Dollar Stop Making Sense: After David Byrne 68 Curtis Emery Introduction 4 Jamie Townsend & Grant Kerber Iggy 70 Grant Kerber Punk Map Scream 6 Sara Larsen Landscape: Los Plugz and Life in the Park with Debris 79 Roberto Tejada Part Time Punks: The Television Personalities 8 Rodney Koeneke On The Tendency of Humans to Form Groups 88 Kate Robinson For Kathleen Hanna 21 Hannah Kezema Oh Bondage Up Yours! 92 Jamie Townsend Hues and Flares 24 Joel Gregory If Punk is a Verb: A Conversation 99 Ariel Resnikoff & Danny Shimoda The End of the Avenida 28 Shane Anderson Just Drifting -

Film Noir Database

www.kingofthepeds.com © P.S. Marshall (2021) Film Noir Database This database has been created by author, P.S. Marshall, who has watched every single one of the movies below. The latest update of the database will be available on my website: www.kingofthepeds.com The following abbreviations are added after the titles and year of some movies: AFN – Alternative/Associated to/Noirish Film Noir BFN – British Film Noir COL – Film Noir in colour FFN – French Film Noir NN – Neo Noir PFN – Polish Film Noir www.kingofthepeds.com © P.S. Marshall (2021) TITLE DIRECTOR Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 13 East Street (1952) AFN ROBERT S. BAKER Patrick Holt, Sandra Dorne Sonia Holm Robert Ayres 13 Rue Madeleine (1947) HENRY HATHAWAY James Cagney Annabella Richard Conte Frank Latimore 36 Hours (1953) BFN MONTGOMERY TULLY Dan Duryea Elsie Albiin Gudrun Ure Eric Pohlmann 5 Against the House (1955) PHIL KARLSON Guy Madison Kim Novak Brian Keith Alvy Moore 5 Steps to Danger (1957) HENRY S. KESLER Ruth Ronan Sterling Hayden Werner Kemperer Richard Gaines 711 Ocean Drive (1950) JOSEPH M. NEWMAN Edmond O'Brien Joanne Dru Otto Kruger Barry Kelley 99 River Street (1953) PHIL KARLSON John Payne Evelyn Keyes Brad Dexter Frank Faylen A Blueprint for Murder (1953) ANDREW L. STONE Joseph Cotten Jean Peters Gary Merrill Catherine McLeod A Bullet for Joey (1955) LEWIS ALLEN Edward G. Robinson George Raft Audrey Totter George Dolenz A Bullet is Waiting (1954) COL JOHN FARROW Rory Calhoun Jean Simmons Stephen McNally Brian Aherne A Cry in the Night (1956) FRANK TUTTLE Edmond O'Brien Brian Donlevy Natalie Wood Raymond Burr A Dangerous Profession (1949) TED TETZLAFF George Raft Ella Raines Pat O'Brien Bill Williams A Double Life (1947) GEORGE CUKOR Ronald Colman Edmond O'Brien Signe Hasso Shelley Winters A Kiss Before Dying (1956) COL GERD OSWALD Robert Wagner Jeffrey Hunter Virginia Leith Joanne Woodward A Lady Without Passport (1950) JOSEPH H. -

Jeannette Etheredge and Jeannette Shaheen Conducted by Sheila Cadigan with Miguel Pendás and Pamela Gentile Tosca Café, San Francisco, CA October 14, 2006

San Francisco Film Society Oral History Project Interview with Jeannette Etheredge and Jeannette Shaheen Conducted by Sheila Cadigan With Miguel Pendás and Pamela Gentile Tosca Café, San Francisco, CA October 14, 2006 SHEILA CADIGAN: This is Sheila Cadigan. The date is October 14, 2006. I am privileged today to be conducting an oral history interview with the two Jeannettes—Jeannette Etheredge and Jeannette Shaheen. In the famous Tosca Restaurant— JEANNETTE ETHEREDGE: No. It’s called Tosca Cafe, but it’s not a cafe, it’s a bar. SHEILA CADIGAN: No coffee, except with booze in it. JEANNETTE ETHEREDGE: Yeah, there’s coffee. Those are espresso machines. JEANNETTE SHAHEEN: Not too many people drink just coffee in Tosca. SHEILA CADIGAN: It’s in the North Beach neighborhood of San Francisco. This project is for the San Francisco International Film Festival, 50th Anniversary oral history project. Sitting with the three of us is Miguel Pendás, Creative Director of the San Francisco Film Society. First, I just want to ask you both a few questions about your family backgrounds. Why don’t we start with you, Jeannette Shaheen. Where were you born and raised? JEANNETTE SHAHEEN: Flint, Michigan. SHEILA CADIGAN: What did your family do? JEANNETTE SHAHEEN: My father worked within management for General Motors. SHEILA CADIGAN: And your mom? JEANNETTE SHAHEEN: My mom was a stay-at-home mom, a housewife. SHEILA CADIGAN: Did you have a big family? JEANNETTE ETHEREDGE: Oh, Christ! Does she have a big family! 1 JEANNETTE SHAHEEN: Four sisters. There were five girls. No boys. Lebanese American.