Mini-Sail E.V. „VELSHEDA” Ein Modell Der Legendären J-Klasse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2012 Valid List Sorted by Base Handicap

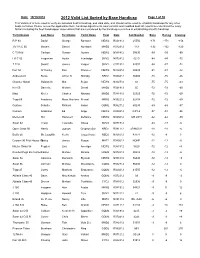

Date: 10/19/2012 2012 Valid List Sorted by Base Handicap Page 1 of 30 This Valid List is to be used to verify an individual boat's handicap, and valid date, and should not be used to establish handicaps for any other boats not listed. Please review the appilication form, handicap adjustments, boat variants and modified boat list reports to understand the many factors including the fleet handicapper observations that are considered by the handicap committee in establishing a boat's handicap Yacht Design Last Name First Name Yacht Name Fleet Date Sail Number Base Racing Cruising R P 90 David George Rambler NEW2 R021912 25556 -171 -171 -156 J/V I R C 66 Meyers Daniel Numbers MHD2 R012912 119 -132 -132 -120 C T M 66 Carlson Gustav Aurora NEW2 N081412 50095 -99 -99 -90 I R C 52 Fragomen Austin Interlodge SMV2 N072412 5210 -84 -84 -72 T P 52 Swartz James Vesper SMV2 C071912 52007 -84 -87 -72 Farr 50 O' Hanley Ron Privateer NEW2 N072412 50009 -81 -81 -72 Andrews 68 Burke Arthur D Shindig NBD2 R060412 55655 -75 -75 -66 Chantier Naval Goldsmith Mat Sejaa NEW2 N042712 03 -75 -75 -63 Ker 55 Damelio Michael Denali MHD2 R031912 55 -72 -72 -60 Maxi Kiefer Charles Nirvana MHD2 R041812 32323 -72 -72 -60 Tripp 65 Academy Mass Maritime Prevail MRN2 N032212 62408 -72 -72 -60 Custom Schotte Richard Isobel GOM2 R062712 60295 -69 -69 -57 Custom Anderson Ed Angel NEW2 R020312 CAY-2 -57 -51 -36 Merlen 49 Hill Hammett Defiance NEW2 N020812 IVB 4915 -42 -42 -30 Swan 62 Tharp Twanette Glisse SMV2 N071912 -24 -18 -6 Open Class 50 Harris Joseph Gryphon Soloz NBD2 -

Charles E Nicholson 82 Ft Tsdy 1934

HERITAGE, VINTAGE AND CLASSIC YACHTS +44 (0)1202 330 077 CHARLES E NICHOLSON 82 FT TSDY 1934 Specification BYSTANDER OF MAN CHARLES E NICHOLSON 82 FT TSDY 1934 Designer Charles E Nicholson Length waterline 75 ft 0 in / 22.86 m Engine 2 x 94hp Gardner 5LW Builder Camper & Nicholsons, Gosport Beam 16 ft 0 in / 4.88 m Location France Date 1934 Draft 6 ft 0 in / 1.83 m Price EUR 750,000 Length overall 82 ft 0 in / 24.99 m Displacement 80 Tonnes Length deck 82 ft 0 in / 24.99 m Construction Carvel teak on part composite frames These details are provisional and may be amended Specification BROKER'S COMMENTS BYSTANDER was born with superb purpose revealed in her name - as original tender to the J-Class racing yacht VELSHEDA - and it is a little known fact that she was far from a spectator at Dunkirk in 1940 when saving 99 souls from drowning. Subsequently BYSTANDER has been cherished as the beautiful yacht that she is: a remarkably untampered-with survivor from another age, exuding authenticity and atmosphere while still offering all that one would expect of a motor yacht of her length; a wonderful size that, depending on experience, requires as few crew as one desires - maybe even none. With her after accommodation reinstated following the J-Class tender days, she continues to offer stately comfort for six guests in four cabins, and to turn heads in Riviera anchorages. But authenticity can sometimes come at a cost, and BYSTANDER OF MAN, whilst in commission, is nevertheless in need of a refit. -

![Herreshoff Collection Guide [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4530/herreshoff-collection-guide-pdf-1064530.webp)

Herreshoff Collection Guide [PDF]

Guide to The Haffenreffer-Herreshoff Collection The Design Records of The Herreshoff Manufacturing Company Bristol, Rhode Island The Francis Russell Hart Nautical Collection Kurt Hasselbalch Frances Overcash & Angela Reddin The Francis Russell Hart Nautical Collections MIT Museum Cambridge, Massachusetts © 1997 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. Published by The MIT Museum 265 Massachusetts Avenue Cambridge, Massachusetts 02139 TABLE OF CONTENTS Acknowledgments 3 Introduction 5 Historical Sketch 6 Scope and Content 8 Series Listing 10 Series Description I: Catalog Cards 11 Series Description II: Casting Cards (pattern use records) 12 Series Description III: HMCo Construction Record 13 Series Description IV: Offset Booklets 14 Series Description V: Drawings 26 Series Description VI: Technical and Business Records 38 Series Description VII: Half-Hull Models 55 Series Description VIII: Historic Microfilm 56 Description of Database 58 2 Acknowledgments The Haffenreffer-Herreshoff Project and this guide were made possible by generous private donations. Major funding for the Haffenreffer-Herreshoff Project was received from the Haffenreffer Family Fund, Mr. and Mrs. J. Philip Lee, Joel White (MIT class of 1954) and John Lednicky (MIT class of 1944). We are most grateful for their support. This guide is dedicated to the project donors, and to their belief in making material culture more accessible. We also acknowledge the advice and encouragement given by Maynard Bray, the donors and many other friends and colleagues. Ellen Stone, Manager of the Ships Plans Collection at Mystic Seaport Museum provided valuable cataloging advice. Ben Fuller also provided helpful consultation in organizing database structure. Lastly, I would like to acknowledge the excellent work accomplished by the three individuals who cataloged and processed the entire Haffenreffer-Herrehsoff Collection. -

'Development of a Vpp Based Rating for J-Class Yachts'

‘Development of a Vpp based rating for J-Class Yachts’ Clay Oliver, Yacht Research International, and John Robinson, Wolfson Unit MTIA. Abstract The J-Class was originally one of a number of level rating classes, developed under the ‘Universal Rule’, rating at 76 feet. The class was designated for each of the three America’s Cup series from 1930 to 1937. Most of the yachts were either scrapped or laid up at the end of the 1930’s, but more recently interest in the class has revived. Following refits and restorations, and one complete rebuild, there is now a class association and interest in further builds is strong, with two new boats already well into construction and fit out. For several years, the J-Class Association has run regattas based upon a Time Correction Factor (TCF) calculated using the standard WinDesign Velocity Prediction Program (Vpp). In 2007, the Association transferred the operation of this rating system to the Wolfson Unit both as a measure of independence and further to refine the process. The form and proportion of the J-Class contrast dramatically with those of the modern yachts which have largely driven developments in VPP hydrodynamic formulations in recent years. This paper describes the some new formulations geared specifically to the J-Class yacht, and generally applicable to the traditional yacht. The fact that the keel and hull of the traditional yacht cannot be rationally delineated is an issue and an approach to obviate this problem is described. Data from 1936 towing tank experiments of 1/24th and 1/8th-scale J-Class models are reanalyzed for new J-Class Vpp formulations. -

History America's Cup & J-Class

h i s t o r y America’s Cup & J-Class The tradition of America’s Cup races began in 1851 when the schooner America defeated 15 British yachts to win the Round the Island Race in Cowes. Between then and the Second World War, races for the America’s Cup were held on 16 occasions. Leading businessmen such as Sir Thomas Lipton, Thomas Sopwith and Harold S. Vanderbilt went to extremes and spent huge sums of money in order to try and win the ornate trophy known affectionately as the Old Mug. Those who succeeded took on the role of defender, waiting until the other J-Classers determined who would be the next challenger. Due to the high stakes and immense public interest the fight was not always fair, and many protests had to be evaluated by the New York Yacht Club. In these days the America’s Cup remained a battle between J-Class yachts competed for the America’s Cup in 1930, Rainbow, Endeavour, Ranger, American and British yachts. After the Universal Rule was 1934 and 1937. Although the America’s Cup recommenced Endeavour II and Yankee compete established in 1930 the participants were J-Class yachts in the 1950s, the heyday of the J-Class was over and it in the 1937 preliminary race with a waterline length from 75 to 87 feet and a draught of would be more than a half a century before they raced up to 15 feet. It was this Universal Rule, developed by Nat again. The majestic yachts of the 1930s were either Herreshoff, which established a J-Class with more or less scrapped or used as house boats in the mud of the Hamble similar yachts categorised in one class. -

Nomans, the Navy, and National Security

Formerly The Dukes County Intelligencer FEBRUARY 2018 VOLUME 59 Quarterly NO. 1 Martha’s Vineyard Museum’s Journal of Island History MVMUSEUM.ORG Nomans, The Navy, and National Security Beriah Norton SO and the British AL First-Person Vineyard: I Remember Lucy Vincent PART 1 Membership Dues Student ..........................................$25 Individual .....................................$55 (Does not include spouse) Family............................................$75 Sustaining ...................................$125 Patron ..........................................$250 Benefactor...................................$500 President’s Circle .....................$1,000 Memberships are tax deductible. For more information on membership levels and benefits, please visit www.mvmuseum.org Changes In a year of changes for the Martha’s Vineyard Museum, this journal is changing as well. Beginning with this issue, it returns to the quarterly publication schedule—February, May, August, November—that it fol- lowed for its first fifty years (1959-2009). It does so, moreover, under a new title designed to highlight its connection to the Museum and, by evoking the spirit of publications such as the William & Mary Quarterly and New England Quarterly, to highlight the mixture of scholarly content and ac- cessible writing that have always been its hallmark. Scholarly articles rooted in original research remain, as they have been for six decades, the backbone of this journal. The current issue presents two exceptional ones: one by a frequent contributor, and one by a new ad- dition to the ranks of Vineyard historians. The return to four issues per year will, however, also give us the freedom to run additional features— some new, others familiar from decades past—that will provide a deeper, richer understanding of Vineyard history and culture. -

Sailing Yachts Back in Vogue

FOREWORD Camper & Nicholsons has long been setting the gold standard for the superyacht industry. We recognise that yachting is a timeless luxury experience, and the investment clients make in buying a superyacht is not just financial. For many, it is an investment founded on a need to connect with family and friends, and the opportunity to escape the confines of everyday reality. In this issue, we talk to owners and charterers about their most memorable occasions on board; one thing they all have in common is the multitude of experiences that are possible on board a superyacht. The cruising experience is, indeed, multi-faceted and capable of engaging all the senses, drawing together incomparable luxury activities. With this in mind, SEA+I is once again packed with travel highlights, the latest trends in yachting, and a showcase of the finest things in life. As this issue of SEA+I goes to press, many of our owners are enjoying their yachts in high summer, perhaps reflecting on time well spent with loved ones and making plans for the future. To aid you in your plans we bring you the best new yachts for sale along with an analysis of the market, including a bi-annual update to the Camper & Nicholsons State of Wealth, Luxury & Yachting. It makes for interesting reading. Unrivalled knowledge. Unbeatable experience. 1 SEA+I / Contents 12-17 18-21 22-25 28-33 34-51 52-57 60-63 64-69 70-77 78-81 82-93 94-95 96-100 102 - 105 6 SEA+I CONTENTS 10 6 - 111 Unlock the world of Camper & Nicholsons SECTION 1: HERITAGE 12 - 17 The race is on – America's -

A New Breed of J-Class for a New Era of J-Class Racing

A NEW BREED OF J-CLASS FOR A NEW ERA OF J-CLASS RACING A NEW BREED OF J-CLASS FOR A NEW ERA OF J-CLASS RACING SHE IS THE largesT SUPER-J EVER TO BE LAUncHED wiTH OPTIMISED design for acHIEVing LINE HonoURS LIONHEART J–CLASS H1 A historY OF EXCELLENCE Thomas Sopwith (Sopwith Aviation Company) funded, Laying the Keel of Endeavour II in 1936. organised and helmed the yachts The men are ladling lead that will go Endeavour in 1934 (nearly winning) and into the 90-ton keel. Endeavour II in 1937. a history of excellence The most advanced and most powerful thoroughbred Only 10 J-Class yachts were designed and built J-Class yachts required enormous crews and, despite sailing yachts of their day, the J-Class was adopted for during the 1930’s. Several yachts of closely related expert attention to their technical details, still broke an the America’s Cup competition in 1928. The Class dimensions, mostly 23-Metre International Rule boats, astonishing number of masts. While they were in most itself dates back to the turn of the century when the were converted after their construction to meet the regards the most advanced and most powerful Universal Rule was adopted. This used a yacht’s rating rules of the J-Class but only the purpose-built thoroughbred sailing yachts ever to have been built, various dimensions to calculate an equivalent rating in Cup yachts could compete in the America’s Cup. the glorious J’s proved too extravagant for their own feet so vessels of varying lengths and sail size could good and most had limited sailing careers outside of compete against one another without the need to the America’s Cup - RANGER, whose 1937 cost was make allowances for time or distance sailed. -

Newsletter Dykstra News, Updates & More 56M Classic Ketch

issue 08 | september 2016 www.dykstra-na.nl NEW 81M · J CLASS · DYKSTRA 34 · RAPSODY 110 · BV 45 PURE · NEW 28M · REGATTA ROUND UP NEWSLETTER DYKSTRA NEWS, UPDATES & MORE 56M CLASSIC KETCH “The owner’s brief was for a stunning looking yacht for family enjoyment,” says Thys Nikkels of this graceful 56m classic ketch in build at Royal Huisman and due to launch next year. “The result is a slender hull with long overhangs for a classically elegant yacht with solid performance and sea-keeping characteristics.” From the start of the project, DNA has worked closely with the shipyard, owner’s team, interior designer Mark Whiteley, Doyle Sails and spar makers Rondal. This synergy has produced a design-led package crafted to deliver the classic looks, performance, ease of use and low maintenance required by the owners. Thys Nikkels The modern fixed keel and spade rudder, combined with a rig comprising carbon spars and booms designed to an air draft that maximises sail area, promises good all-round performance, especially in light airs. WELKOM! it has been another busy year for dykstra naval architects as we prepare NEW 81M SAILING YACHT for some very significant deliveries. ranked in the top 10 of the world’s largest sailing yachts; by any measure a “Build me a dream” To hear a client saying these words is without a doubt superyacht destined for greatness. We are delighted to have been appointed Ongoing projects include a 56m classic a dream come true for any designer and yacht builder. We are therefore to design a contemporary 81m three- ketch at Royal Huisman and a number delighted to be recently commissioned by an Asian client to design a Together with Royal Huisman, designer Mark Whiteley and regional liaison masted schooner with plumb bow to of smaller but highly specialised sailing contemporary three-masted schooner with an impressive overall length of Bart Kimman of Northrop & Johnson Asia, Dykstra Naval Architects will make be built by Royal Huisman with interior yachts. -

Super Yacht Hetairos J Class Racing

04 | september 2012 | www.gdnp.nl NEW BENCHMARKS SUPER YACHT HETAIROS J CLASS RACING endeavour • rainbow • hetairos • bestevaer • bestewind • j class exo • kamaxitha • pumula • dna updates DYKSTRA UPDATES BESTEWIND 50 TO WIN CAM-RACE 2012 Performance is key in Dykstra Naval Architects’ designs. It was shown by Team and based on the Bestevaer II, Gerard Dykstra’s own aluminium custom-built Kooi Aap, racing a Bestewind 50 built at K&M Yachtbuilders. They won the re- sailing yacht. There is more to come, as the following yachts are currently cently held Colin Archer Memorial (CAM) Race from Lauwersoog/Netherlands under construction: Bestevaer 50, 53 and 49 at K&M Shipyard, a Dykstra 49, to Stavern/Norway. Abel T, also a Bestewind 50, finished fourth out of ten Dykstra 55 (Aluboat), Dykstra 60 (Claasen Jachtbouw) and Dykstra 60 (Harman competitors. The GRP Bestewind 50 is designed by Dykstra Naval Architects Yachts). A Dykstra 68 classic Sloop and Bestevaer 63 are on the drawing boards. DREAM SYMPHONY AND MIKHAIL S VORONTSOV These two major projects are well underway their building process. The 63 meters Mikhail S. Vorontsov is currently being outfitted at Balk Shipyard in the Netherlands, and will be launched in the end of 2012. Furthermore the world’s largest wooden sailing yacht, the 141 meters Dream Symphony, is under construction at Dream Ship Victory in Turkey. Dykstra Naval Architects have undertaken this design challenged in 2010 Monaco Yacht Show and has been working closely with Dream Ship Victory ever since to create this unique vessel. This project was approached with a sustainable school of thoughts using optimized wood-building technology and certified wood. -

Thirty Chronicles

Thirty Chronicles The Collected Newsletters of the Herreshoff Marine Museum Numbers 1 to 30 (1979 - 2001) Scans by the Herreshoff Marine Museum and Maynard Bray Data Processing by Claas van der Linde Copyright © Herreshoff Marine Museum, Bristol, R.I. 2007 Contents No. 1 Spring 1979 Sprite Returns Home To Bristol [by Carlton J. Pinheiro] Thomas P. Brightman Obituary S Class Anniversary [by Halsey C. Herreshoff] NC-4 (aircraft) Anniversary [by Carlton J. Pinheiro] Old Jock Davidson Falls Overboard [by Clarence DeWolf Herreshoff] Museum Report – Spring 1979 [by Halsey C. Herreshoff] No. 2 Fall 1979 S Class Anniversary Race [by Halsey C. Herreshoff] Who Built The Yachts? [by Alice DeWolf Pardee] Recollections of the Herreshoffs [by Irving M. Johnson] 12 ½ Footer Donated [by Carlton J. Pinheiro] The “240” trip in 1906 [by A. Griswold Herreshoff] Mr. J.B., Though Blind, Directs His Chauffeur [by Clarence DeWolf Herreshoff] Columbia’s Topmast Returns [by Halsey C. Herreshoff] Railway Restored [by Nathanael G. Herreshoff III] No. 3 Spring 1980 Herreshoff Catamarans – Amaryllis [by Carlton J. Pinheiro] Enterprise Fiftieth Anniversary [by Nathanael G. Herreshoff III] Belisarius and Charles B. Rockwell [by Eleanor Rockwell Edelstein] N.G.H. Stops Vibration [by Clarence DeWolf Herreshoff] Recollections of Herreshoff Mfg. Co. [by Professor Evers Burtner] The Tender Nathanael [by Waldo Howland] Indian Donated [by George E. Lockwood] Memories of Captain Nat [by Pattie Munroe Catlow] No. 4 Fall 1980 Freedom Visits The Museum Colors Fly From Columbia’s Topmast Marjorie (Van Wickle Steam Yacht) [by Alice DeWolf Pardee] Captain Nat Ignores A Bit Of Horseplay [by Clarence DeWolf Herreshoff] J. -

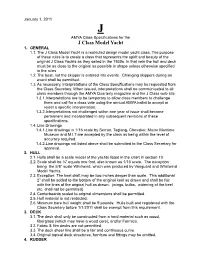

J Class Model Yacht 1

January 1, 2011 J AMYA Class Specifications for the J Class Model Yacht 1. GENERAL 1.1. The J Class Model Yacht is a restricted design model yacht class. The purpose of these rules is to create a class that represents the spirit and beauty of the original J Class Yachts as they sailed in the 1930s. In that vein the hull and deck must be as close to the original as possible in shape unless otherwise specified in the rules 1.2. The boat, not the skipper is entered into events. Changing skippers during an event shall be permitted. 1.3. As necessary, interpretations of the Class Specifications may be requested from the Class Secretary. When issued, interpretations shall be communicated to all class members through the AMYA Quarterly magazine and the J Class web site. 1.3.1.Interpretations are to be temporary to allow class members to challenge them and call for a class vote using the annual AMYA ballot to accept or reject a specific interpretation. 1.3.2.Interpretations not challenged within one year of issue shall become permanent and incorporated in any subsequent revisions of these specifications. 1.4. Line Drawings 1.4.1.Line drawings in 1/16 scale by Serrao, Taglang, Chevalier, Maine Maritime Museum and M.I.T.are accepted by the class as being within the level of accuracy required. 1.4.2.Line drawings not listed above shall be submitted to the Class Secretary for approval. 2. HULL 2.1. Hulls shall be a scale model of the yachts listed in the chart in section 10.