Festrede KMD Prof. Oskar Gottlieb Blarr

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

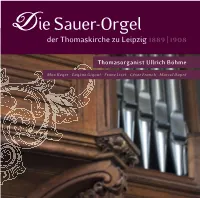

Ie Sauer-Orgel D Der Thomaskirche Zu Leipzig 1889 | 1908

ie Sauer-Orgel D der Thomaskirche zu Leipzig 1889 | 1908 Thomasorganist Ullrich Böhme Max Reger · Eugène Gigout · Franz Liszt · César Franck · Marcel Dupré ie Sauer-Orgel D der Thomaskirche zu Leipzig 1889 | 1908 Thomasorganist Ullrich Böhme Max Reger (1873 —1916) César Franck (1822 — 1890) Fantasie und Fuge d-Moll op. 135b 9 Cantabile H-Dur aus „Trois Pièces pour („Meister Richard Strauss in besonderer le Grand Orgue“ 7 : 04 Verehrung“) 1 Fantasie 7 : 25 Marcel Dupré (1886 —1971) 2 Fuge 9 : 13 Variations sur un Noël op. 20 10 Moderato 1 : 04 Eugène Gigout (1844 —1925) 11 Ire Var. Larghetto 0 : 57 3 Marche religieuse 12 IIe Var. Poco animato 0 : 47 (à Monsieur A. Cavaillé-Coll) 3 : 29 13 IIIe Var. Canon à l’octave, Cantabile 1 : 25 4 Menuet 3 : 59 14 IVe Var. Vif 0 : 32 5 Communion 15 Ve Var. Vivace 0 : 54 (à mon ami Ch. M. Widor) 4 : 13 16 VIe Var. Canon à la quarte et à la 6 Scherzo 5 : 00 quinte, Plus modéré 1 : 11 7 Toccata 3 : 34 17 VIIe Var. Vivace 0 : 48 18 VIIIe Var. Canon à la seconde, Franz Liszt (1811 — 1886) Cantabile 1 : 30 8 Variationen über den Basso continuo 19 IXe Var. Animé 0 : 54 des ersten Satzes der Cantate: 20 Xe Var. Fugato, „Weinen, Klagen, (Sorgen, Zagen,) Non troppo vivace − Presto 3 : 18 Angst und Noth sind des Christen Thränenbrod“ und des Crucifixus der h-Moll-Messe von Sebastian Bach 15 : 57 Gesamtspielzeit / total time 73:14 4 5 Max Reger (1873 —1916) César Franck (1822 — 1890) Fantasie und Fuge d-Moll op. -

David Adams Dissi

VRIJE UNIVERSITEIT ‘Modern’ Organ Style in Karl Straube’s Reger Editions ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr. L.M. Bouter, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der Letteren op vrijdag 23 november 2007 om 10.45 uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 door David William Adams geboren te Dublin, Ierland promotor: prof. dr. E. Kooiman copromotor: prof. dr. H.J. Busch ii for Mary A man that looks on glasse On it may stay his eye; Or if he pleaseth, through it passe, And then the heav’n espie. ( George Herbert) The art of performance only begins when the player learns to read ‘between the lines’, when the ‘unspoken’ comes to light. ( Max Reger ) iii iv Contents Chapter Subdivisions vi List of Tables xi Abbreviations xii Preface xiii Acknowledgements xiv Chapter 1 Max Reger and Karl Straube: Straube’s Reger Editions 1 Chapter 2 The Walze 7 Chapter 3 The Swell 41 Chapter 4 Sound and Registration 71 Chapter 5 Touch, Texture and Tempo 107 Chapter 6 The Survival of ‘Modern’ Organ Style: Straube and Reger Performance in the 1930s and 1940s 147 Chapter 7 Idealism and Resignation 169 Appendix 1 Chronology 187 Appendix 2 Organ Dispositions 190 Appendix 3 Early Performances of Max Reger’s Organ Music 196 Appendix 4 Reger’s Organ Works Listed 204 Appendix 5 An extract from Reger’s original and Straube’s 1912 edition of 206 Kyrie , op. -

April Newsletter

Newsletter American Guild of Organists Utah Valley Chapter 2009-2010 April 2010 No. 8 Chapter Officers Dean’s Message I’ve had a personal goal in the back of my mind ever since I began my term as dean Dean in September 2008. That goal was to have at least 20 new members join our chap- Mike Carson ter to bring our total membership to 50. Well, the news came this month that the [email protected] 50th member had joined us: Jennifer Morgan of Lehi. Since then J. Cordell Bott has Sub-Dean come on board as no. 52. Welcome, Jennifer and Cordell! Each of you is to be Gayle Farnsworth congratulated, because it is really everyone’s accomplishment. Many of you have [email protected] invited friends and associates to consider membership, and I thank you for your Newsletter Editor efforts. But we still have our work cut out for us. With over 1,000 LDS wards and Carol Dean, CAGO branches in Utah Valley and with most units having more than one organist, that [email protected] adds up to a lot of organists! Secretary/Treasurer Joan Barnett On April 24, our chapter will have the opportunity to host many area church organists [email protected] at our annual “Super Saturday: Training for the Church Organist.” The event, which will be held in the Harris Fine Arts Center at BYU, will focus on introducing pianists to Web Master the skills of organ playing and helping church organists improve and enhance their DeeAnn Stone service playing skills. [email protected] Historian The keynote speaker will be Herbert Klopfer, member of the LDS Church General Florence Hawkinson Music Committee since 1983. -

Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20Th Century

Principal Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20th Century Including brief biographical and technical information, with selected references and musical examples Compiled for POPs for KIDs, the Children‘s Pipe Organ Project of the Wichita Chapter of the American Guild of Organists, by Carrol Hassman, FAGO, ChM, Internal Links to Information In this Document Arnolt Schlick César Franck Andrea & Giovanni Gabrieli Johannes Brahms Girolamo Frescobaldi Josef Rheinberger Jean Titelouze Alexandre Guilmant Jan Pieterszoon Sweelinck Charles-Marie Widor Dieterich Buxtehude Louis Vierne Johann Pachelbel Max Reger François Couperin Wilhelm Middelschulte Nicolas de Grigny Marcel Dupré George Fredrick Händel Paul Hindemith Johann Sebastian Bach Jean Langlais Louis-Nicolas Clérambault Jehan Alain John Stanley Olivier Messiaen Haydn, Mozart, & Beethoven Links to information on other 20th century composers for the organ Felix Mendelssohn Young performer links Fanny Mendelssohn Hensel Pipe Organ reference sites Camille Saint-Saëns Credits for Facts and Performances Cited Almost all details in the articles below were gleaned from Wikipedia (and some of their own listed sources). All but a very few of the musical and video examples are drawn from postings on YouTube. The section of J.S. Bach also owes credit to Corliss Arnold’s Organ Literature: a Comprehensive Survey, 3rd ed.1 However, the Italicized interpolations, and many of the texts, are my own. Feedback will be appreciated. — Carrol Hassman, FAGO, ChM, Wichita Chapter AGO Earliest History of the Organ as an Instrument See the Wikipedia article on the Pipe Organ in Antiquity: http://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_Organ#Antiquity Earliest Notated Keyboard Music, Late Medieval Period Like early music for the lute, the earliest organ music is notated in Tablature, not in the musical staff notation we know today. -

DECEMBER, 2007 the Brick Presbyterian Church New York City

THE DIAPASON DECEMBER, 2007 The Brick Presbyterian Church New York City Cover feature on pages 30–32 Dec 07 Cover.indd 1 11/8/07 8:39:21 AM a total cleaning and releathering. Given siderably smaller than the Trinity organ the prices that have been bandied about (about 100 ranks). St. John the Divine THE DIAPASON for the “temporary” instrument, it prob- (another historic Aeolian-Skinner from A Scranton Gillette Publication ably would have cost the same or less to the 1950s, 150 ranks) is being rebuilt for Ninety-eighth Year: No. 12, Whole No. 1177 DECEMBER, 2007 restore this legendary organ with up-to- about $5 million after the disastrous gift date retrofi tting and new consoles in the shop fi re. Established in 1909 ISSN 0012-2378 Skinner tradition. My advice would be to store the his- An International Monthly Devoted to the Organ, 5) Dr. Burdick will not be at Trin- toric Aeolian-Skinner intact for many the Harpsichord, Carillon, and Church Music ity forever. Given the prestige of Trin- years, with the intention of reinstalling it ity Wall Street, when a replacement is at a later date with upgrades. It would be hired, I am sure the new director of a shame to sell it piecemeal, as the organ music will want a real pipe organ to had its own integrity and worked as an CONTENTS Editor & Publisher JEROME BUTERA [email protected] replace the current digital organ. New integrated musical unit. 847/391-1045 pipe instruments (even with some digi- I have worked with many organ com- FEATURES tal voices because of space or budgetary panies in sales, construction and consult- In celebration of the 100th birthday, concerns) are being installed around the ing for the last 35 years. -

Berlin-Wilmersdorf Goethe-Gymnasium User Manual V1.0.0 2

Berlin-Wilmersdorf Goethe-Gymnasium User Manual v1.0.0 2 Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf User Manual v1.0.0 Organ built by Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder, Germany) (1904) Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf User Manual version 1.0.0 © 2021 Hauptwerk-Organ.com 3 The information contained in this user guide may be subject to change without notice. No part of this document may be transferred or reproduced, digitally or otherwise, including photocopying and recording without prior consent from Hauptwerk-Organ.com. Copyright © 2021 Hauptwerk-Organ.com. All rights reserved. ’Hauptwerk’, ’Hauptwerk Virtual Pipe Organ’, ’Milan Digital Audio’ and the Hauptwerk logo are trademarks of Milan Digital Audio LLC. Visit Hauptwerk-Organ.com on the Internet at https://www.hauptwerk-organ.com. Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf User Manual version 1.0.0 © 2021 Hauptwerk-Organ.com 4 Table of Contents Welcome 6 The Organ 7 History of the Organ . .7 Specification . .9 Original Stop List (1904) . .9 Current Stop List (2021) . .9 Requirements 10 Hard- and Software Requirements . 10 RAM Requirements . 10 Installation 11 Un-Installation . 11 Using the Sample Set 13 Compass . 13 Screens . 13 MIDI Learn (Settings Auto-Detection) . 13 Blower...................................................... 13 Pistons . 13 Forte.................................................... 14 Settings . 14 Contact 17 Credits 18 Changelog 19 v1.0.0 (March 2021) . 19 Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf User Manual version 1.0.0 © 2021 Hauptwerk-Organ.com 5 List of Figures 1 Rank Audio/Memory Options and Routing Screen . 12 2 Console screen . 14 3 Stops screen . 15 4 SimpleScreen . 15 5 Info screen . 16 List of Tables 1 RAM Requirements . 10 Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf User Manual version 1.0.0 © 2021 Hauptwerk-Organ.com 6 Welcome Welcome to the sample set of the Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf (Germany). -

Wolfgang J. Brylla Wilhelm Sauer – Budowniczy Organów

Wolfgang J. Brylla Wilhelm Sauer – budowniczy organów Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 3, 208-210 1996 Wolfgang J. Brylla Zielona Góra WILHELM SAUER- BUDOWNICZY ORGANÓW Kiedy finalizowała się budo wa nowego kościoła ewangelickie go w Witnicy, pomyślano też o po stawieniu nowych, dużych orga nów. Zarząd parafii kościoła zwró cił się do znanej i popularnej w No wej Marchii firmy organowej “Wil helm Sauer”, mającej swoją siedzi bę we Frankfurcie nad Odrą przy ówczesnej ulicy Park 13. Na pod stawie zawartego kontraktu, firma postawiła w roku 1877, za sumę 17 395 marek, trzymanuałowy in strument z pedałem, z 35 głosami Z zachowanych, niestety niekompletnych, materiałów archiwalnych wynika, że witnicki instrument zalicza się do niewielkiej grupy największych instru mentów Sauera powstałych w tamtym czasie. W ciągu dwudziestu lat samo dzielnej organomistrzowskiej działalności Sauer zbudował ponad 250 orga nów (witnickie organy mają numer 257), w tym tylko około 8 proc. instru mentów dużych (powyżej 35 głosów). Witnicka realizacja zamówienia w dużej części oparta była na doświad czeniach zebranych w trakcie budowy podobnej wielkości organów w Toru niu (1873 - 34 głosy), Sankt Petersburgu (1875 - 35 głosów), a także w Ośnie Lubuskim (1876 - 31 głosów), organy w Ośnie Lubuskim są instrumentem dwumanuałowym. ftilhelm Sauer - budowniczy organów 209 Interesujące nas organy są charakterystyczne dla lansowanej przez Wil helma Sauera estetyki brzmieniowej, na którą niebagatelny wpływ miał jego pobyt w Paryżu i praktyka u najsłynniejszego francuskiego budowniczego organów Aristide Cavaille-Colla. Wilhelm Sauer, urodzony 23 marca 1831 r. w Schónbeck (Meklembur gia), organomistrzowstwem zainteresował się późno, mimo że jego ojciec od 1835 r. budował organy. Pierwotne zainteresowania Wilhelma miały się zre alizować w studiowaniu rysunku na Bauakademie w Berlinie. -

Orgel Halber

ORGELSTADT HALBER Faszinierende Orgeltradition in Halberstadt Felix Friedrich Nur selten kann der Besucher der Für die Idee zu diesem Projekt und Halberstadt gehört zu den deutschen deren Nachwirken auch heute noch Halberstädter Kirchen von einem seine tatkräftige Umsetzung ist Claus- Städten, die eine großartige, eine faszi- spürbar ist, denken wir nicht zuletzt an klingenden Kirchenraum zum nächs- Erhard Heinrich und Tonmeister Martin nierende und vielfältige sowie beeindru- Namen wie Nicolaus Faber, Heinrich ten spazieren wie bei der „Nacht der Linde zu danken sowie den Organisten ckende Orgeltradition aufweisen kön- Herbst, David Beck, Christoph Contius, Kirchen“. Die neue CD „Orgelstadt für die Einspielungen eines so breiten nen. Diese erstreckt sich über mehr als Johann Adolarius Papenius, Christoph Halberstadt“ nimmt den Hörer mit auf Spektrums an Orgelmusik, das vom ein Jahrtausend und gehört damit u. a. Boden und Söhne, Wilhelm Bergen, Carl einen Spaziergang zu den Orgeln des 15. bis zum 21. Jahrhundert reicht. Die neben Aachen und Straßburg zu den am Voigt, Eduard Hülle und Wilhelm Sohn- Domes, von Liebfrauen, St. Martini, St. Textautoren, Übersetzerin und Foto- weitesten zurückreichenden Zeugnissen le. Auch der Orgelbauer Christian Förner Katharinen, St. Andreas und St. Moritz grafen gestalteten ein informatives der Orgelbaukunst in Deutschland, ja in aus Wettin mit seinen zahlreichen orgel- sowie auf einen Ausflug nach Harbke. In Booklet. Die Kirchengemeinden in Hal- ganz Europa. Mit höchst bemerkenswer- technischen Erfindungen, von denen die jeder dieser Kirchen ist der Orgelklang berstadt und Harbke stellten die Räu- ten und visionären Orgelprojekten konn- Windwaage am bekanntesten wurde, ist in einzigartiger Weise auf den Kirchen- me zur Verfügung und die Harzsparkas- ten die Halberstädter über die Zeitläufe in diesem Zusammenhang ebenfalls als raum abgestimmt. -

Doctoral Document Draft Final

From Gentle to Giant Signs of a Continuing Tradition of Organ Building in Central and Southern Germany 1750-1850 by Brandon Lee Burns A Research Paper presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts Approved November 2019 by the Graduate Supervisory Committee: Kimberly Marshall, Co-Chair Russell Ryan, Co-Chair Catherine Saucier ARIZONA STATE UNIVERSITY December 2019 ABSTRACT When one thinks of the great German Romantic organs of Ladegast, Walcker, Schulze, and Sauer, visions of the large colossus organs of the cathedrals of Merseburg, Schwerin, and Berlin come to mind. These instruments were rich in power but also in timbre and dynamic contrasts, able to crescendo from barely audible to thundering and back. On the other hand, their eighteenth-century predecessors in the Southern and Central German regions of Baden-Württemburg, Bavaria, Thuringia, and Saxony showed a softer side characterized by few reeds and mixtures, generally small size, and gentle voicing and winding. However, many of the traits found in these earlier instruments, including an abundance of 8’ registers, a focus on color rather than contrapuntal clarity, tierce mixtures, and a relatively low proportion of mixtures and reeds to foundation stops are carried over to the early Romantic organs. Especially interesting are the transitional instruments around the turn of the nineteenth century. The end of the eighteenth century and beginning of the nineteenth, the time between the death of J. S. Bach in 1750 and E. F. Walcker’s construction of the Paulskirche organ in Frankfurt in 1833, often appears as a sort of “Dark Ages” for the organ in which little happened to advance the organ into the new century. -

Download PDF (520.5

Karolina Jara Institute of Art History, University of Wrocław e soundscape of public space in Breslau during the period of National Socialism Abstract: is article examines the methods of space appropriation employed by the Nazi authorities, with particular emphasis on the musical and auditory layers and the projects for reshaping the public space in Breslau, focusing on the designed sound environment. e rst of the issues presented, the 12th German Choral Society Festival (Deutsches Sän- gerbundesfest), took place from 28 July to 1 August 1937. It was the biggest musical event organised in Breslau under the ird Reich and one of the most important events on the national level. e festival allows us to trace how the musical sphere was harnessed in the space of the city and how its propaganda potential was exploited. e second phenomenon under scrutiny concerns a space that was designed but never actually existed, so the ques- tion of its acoustic characteristics seems completely inaccessible. Useful in this respect are architectural plans and photographs of mock-ups with planned areas of the city that allow us to reect on designed architecture in relation to the planned soundscape of new urban spaces. I am most interested in how and to what extent sound can be considered an important factor in the process of redesigning an entire city centre in the late 1930s. e aim of this article is to broaden understanding of the sound experience of the Nazi city, as well as its role in urban planning. Keywords: public space, architecture, ird Reich, music festival, space appropriation, designing the sound environment e air is exceptionally warm tonight. -

Austin Organs, Inc. Co1m:111�• News1>M Wilham Beck Mr

Members may join any number of chapters. Chapters, Newsletter, Editor, Memp�rship Inqu1r1es Founding Date & Annual Dues Boston Organ Club column in The North- Alan Laufman OHS Charter east Organist Box 104 1965, '76 Harrisville, NH 03450 The Coupler, Central New York, Phil Williams Box F 1976 Cullie Mowers, $5 Remsen, NY 13438 The Stopt Diapason, Chicago Midwest, Julie Stephens 10 South Catherine 1980 George J.Horw ath & La Grnnge, IL 60525 Robert Voves, $15 Newsletter, Eastern Iowa, 1982 August Knoll Dennis Ungs, $7.50 Box 486 The Organ Historical Society Wheatland, IA 52777 Greater New York column in The North Alan Laufman east Organist Box 104 Post Office Box 26811, Richmond, Virginia 23261 City, 1969 Harrisville,NH 03450 (804)353-9226 FAX (804)353-9266 e-mail: <[email protected]> Greater St.Louis, The Cypher, Eliza John D.Phillippe 3901 TripleCrown Dr_ 1975 beth Schmitt, $5 Columbia, MO 652012-4814 The National Council TERM Harmony Society Clariana, The Rev. Walt Adkins Officers and Councillors EXPIRES 476 First St. (Western PA & Ohio John Cawkins, $5 Heidelberg, PA 15106 Barbara Owen ................................ President (1999) Valley), 1990 28 Jeffer.;on St., Newburyport, MA 01950. Hilbus (Washington Where the Tracker Action Ruth Charters Scot Huntington ............................Vice-President (2001) Is, 6617 Brawner St 34 Summer St., Westerly, RI 02891 Baltimore), 1970 Gerlad Lolmaugh, $8 McLean, VA 22102 Mark Brombaugh . .. .. .. .. .. .. .. .. Secretary (1999) Kentuckiana, 1990 Quarter Notes, $10 Keith E.Norrington United Church on the Green, 323 Temple St., New Haven, 06511 629 Roseview Terrace CT New Albany, IN 47150 David M.Barnett .......................... Treasurer (appointed) 423 N. -

POLAND June 10-22, 2015 with J

Historic Organs of POLAND June 10-22, 2015 with J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from Mr. & Mrs. Wesley C. Dudley, grants from Walter McCarthy, Clara Ueland, and the Greystone Foundation and the Art and Martha Kaemmer Fund of the HRK Foundation, by the contributions of listeners to Ameri- can Public Media stations nationwide, and by the thirty-two member organizations of the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, representing the designers and creators of pipe organs heard throughout the country and around the world, with information at www.apoba.com. See and hear Pipedreams on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org. A complete booklet pdf with the tour itinerary can be accessed online at www.pipedreams.org/tour Table of Contents Welcome Letter Page 2 Bios of Hosts and Organists Page 3-6 Polish History Page 7-9 Historical Background of Polish Organs Page 10-22 Alphabetical List of Organ Builders Page 23-26 Polish Organ Composers Page 27-29 Discography Page 30-32 Organ Observations Page 33-35 Tour Itinerary Page 36-39 Organ Sites Page 40-114 Rooming List Page 115 Traveler Bios Page 116-118 Hotel List Page 119-120 Map Inside Back Cover Thanks to the following people for their valuable assistance in creating this tour: Michał Markuszewski in Warsaw, Valerie Bartl, Janelle Ekstrom, Cynthia Jorgenson, Janet Tollund, and Tom Witt of Accolades International Tours for the Arts in Minneapolis. In addition to site specific websites, we gratefully acknowledge the following sources for this booklet: Polskie Wirtualne Centrum Organowe: www.organy.art.pl PAGE 22 HISTORICALORGANTOUR OBSERVATIONS DISCOGRAPHYBACKGROUNDWELCOME ITINERARYHOSTS Welcome Letter from Michael..