Raconte-Moi Le Mont Mouchet

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

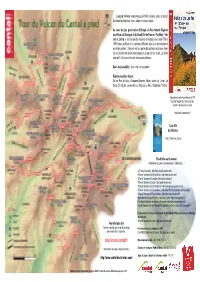

Tour Du Volcan Du Cantal a Pied

Long de 140 km, l’emblématique GR®400 chemine autour du Massif Cantalien dévoilant tour à tour, crêtes, monts et vallées. Au coeur du plus grand volcan d’Europe, du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et du Grand Site de France « Puy Mary - Vol- can du Cantal », cet itinéraire de moyenne montagne évolue entre 750 et 1855 mètres d’altitude d’où certaines difficultés liées à la dénivellation et aux fortes pentes. L’itinéraire est à la portée de tout bon randonneur habi- tué à la marche en terrain montagneux et au port du sac à dos. La durée varie de 2 à 8 jours en fonction des boucles choisies. Dates de praticabilité : de mi mai à mi novembre Départs possibles depuis : Col de Prat de Bouc, Albepierre-Bredons, Murat, station du Lioran, Le Claux, Col d’Eylac, Laveissière, Le Falgoux, Le Fau, , Mandailles, Thiézac. Topo-guide de référence édité par la FFR Descriptif complet de l’itinéraire et des services connexes liés au tracé http://www.ffrandonnee.fr/ Carte IGN de référence 2435 OT Monts du Cantal Plus d’infos sur le secteur (hébergements, guides accompagnateurs, téléphérique…) ALT Massif Cantalien : http://www.massifcantalien.com/ Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : http://www.iaurillac.com/ Office de Tourisme du Carladès : http://www.carlades.fr/ Office de Tourisme du Lioran : http://www.lelioran.com/ Office de Tourisme du Pays Gentiane : http://www.tourisme-gentiane.com/ Office de Tourisme du Pays de Murat : http://www.officedetourismepaysdemurat.com/ Office de Tourisme du Pays de Salers : http://www.salers-tourisme.fr/ -

Le Lioran Eté 2017

Le Lioran Eté 2017 www.lelioran.com un oyage Le Lioran ... Cantal ... Auvergne sur le plus grand olcan d’Europe 29 & 30 Juillet 2017 Lever de soleil Marché des producteurs Hélitreuillage Escalade, VTT, poneys, maquillage par le PGM Big air bag Evacuation de téléphérique Danses folkloriques, Randonnées pastorales feu d’artifice... Diner dansant Samedi 29 Juilletî j j Renseignements OFFICE DE TOURISME DU LIORAN 04 71 49 50 08 2 Le 29 & 30 Juillet Lioran 2017 Para pente La diversité et la beauté des paysages font du Lioran un point de départ incontour- nable pour des randonnées vers les sommets Plomb du Cantal, Puy Mary, Peyre Arse, Bec de l’Aigle… La station de toutes les passions Téléphérique du Plomb du Cantal, Télésiège de Rombière, accessibles aux piétons Randonnées, Trail, Parc aventure, 9 parcours à partir de 3 ans, Canyoning, escalade, parapente, Dirt monster,Che Déval’luge, patinoire, espace ludique, mini-golf Marché des producteurs Promenades équestres, Bowlings, Laserva game, Casino, Maison du Buronnier, Musée Lever de soleil l Escalade, VTT, poneys, maquillage de l’Agriculture, Maison de la Pinatelle, Château de Pesteils. Hélitreuillage par le PGM Big air bag Danses folkloriques, La randonnée à l’honneur Evacuation de téléphérique feu d’artifice... Se poser, observer et vivre au rythme de la nature Randonnées pastorales Plus de 300 km de randonnées balisées, de quoi ravir tous les adeptes, de la balade familiale à la randonnée sportive. Ces sentiers permettent de découvrir notre Volcan, sa fl ore protégée, anémones, lys martagon… A sa faune, moufl ons, chamois, marmottes. nima Pour partager les secrets du Volcan, nos professionnels tion proposent des randonnées à thèmes, observation des s marmottes, des chamois, formation du stratovolcan, Diner dansant lever de soleil. -

CANTAL a Dos De Volcan 7 Jours / 6 Nuits / 6 Jours De Randonnée

TOUR DU CANTAL A dos de Volcan 7 jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée Entre Périgord et Basse Auvergne, le massif du Cantal est, avec l’Etna, le plus vaste massif volcanique d’Europe. Outre ses montagnes aux formes volontiers majestueuses, il offre des produits simples que la tradition paysanne manie et accommode en l’une des meilleures cuisines régionales de France. La bonne cuisine pimente les plaisirs de la marche et, loin d’être incompatible, ajoute un plus à la découverte d’une région, c’est ce que vous propose cet itinéraire. CHEMINS DU SUD Rue François Gernelle BP 155 84124 PERTUIS cedex Tél: 04 90 09 06 06 Fax: 04 90 09 06 05 E-mail : [email protected] www.cheminsdusud.com PROGRAMME INDICATIF : JOUR 1 : Arrivée à Murat dans l’après-midi. Visite de Murat. Nuit à l’hôtel. JOUR 2 : Murat / Le Lioran Vous cheminerez à travers la forêt de Murat, découvrirez le Cirque de Chamalière et atteindrez le sommet de l’Aiguillon. Enfin, vous rejoindrez Le Lioran. Repas du soir et nuit à l'hôtel. 5h30 de marche, +850 m de dénivelée, 17 km JOUR 3 : Le Lioran - Thiézac Après quelques efforts, vous atteindrez le Plomb du Cantal à 1856 mètres d'altitude. Vous enchaînerez ensuite plusieurs puys: Puy Brunet, Puy de la Cède, Puy Gros. Vous redescendrez vers la vallée de la Cère. Repas et nuit à l’hôtel à Thiézac. 6h30 de marche, + 650m de dénivelée, 21km JOUR 4 : Thiézac - Mandailles Vous découvrirez successivement la cascade de Faillitoux, le sommet de l'Elancèze (1571 mètres) et la Vallée de la Jordanne. -

GTMC-VTT Tronçon Cantalien

GTMC-VTT tronçon cantalien Pour aller plus loin dans la préparation de son voyage : (hébergements, traces gpx, accompagnement, location de vélos, aires de la- vage, topo-guides, cartes, conseils pour pratiquer en toute sécurité…) http://la-gtmc.com Monts du Puy-de-Dôme http://rando.cantal.fr/ Cézallier http://www.cantal-destination.com/ Vers Clermont-Ferrand Itinéraire principal : 100 km - D+ 2 200 m Bois de la Par la variante Pinatelle des Monts du Cantal : 145 km - D+ 3 110 m Totalement compatible pour une pratique E-BIKE Vidéo : cliquer ici Monts du Cantal Haute-Loire Planèze de Saint-Flour Vers Réalisation Conseil départemental du Cantal - ST- Tous droits réservés - Édition mise à jour pour 2018 Montpellier Lozère Hébergements à la nuitée situés à plus ou moins 5 km de la GTMC-VTT Pour plus d’informations sur les conditions d’hébergements (disponibilités, périodes d’ouverture, tarifs, commodités…) contacter les gestionnaires - Données mises à jour 2019 TYPE DE CLASSEMENT NOM COMMUNES CP ADRESSE CAPACITE TEL MAIL SITE WEB ACCES LE PLUS PROCHE DEPUIS L'ITINERAIRE TRONÇON STRUCTURE LABEL LES CHEMINS DE L' ESTIVE PRADIERS 15160 LE BOURG GITE D’ETAPE 14 06 76 28 73 68 [email protected] www.gite-bouterige.fr sur l'itinéraire CHAMBRES & 04 71 20 48 17 à 4,5 km : depuis la cascade des Veyrines prendre la RD679 direction LA FERME DES PRADES LANDEYRAT 15160 Les Prades 4 clés / CLEVACANCES 15 [email protected] www.fermedesprades.com TABLE D'HÔTES 06 88 30 79 67 Marcenat / Condat CHAMBRES Chambre d'hôtes 04 71 20 44 72 à 2 km : depuis -

201909-0292-TRANSMONTA 1.Indd

LE LIORAN SKIONS PLUS GRAND Hiver 2020 www.lelioran.com Le Lioran ... Cantal ... 1 LE LIORAN Au cœur du plus grand olcan d’Europe ! Nichée au milieu des sapins, au coeur du Massif Cantalien, la station du Lioran s’étend sur 150 ha de 1160 à 1850 mètres d’altitude. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez goûter aux joies de la glisse mais aussi découvrir une nature préservée, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Un domaine accessible à tous : 44 pistes pour 60 km, 1 espace débutant, 1 snowpark… La neige autrement… Randonnées raquettes, ski de randonnée, ski de fond, cascade de glace, balades motoneige, patinoire, déval’luge, ski-joëring, poney luge, balnéothérapie, quadbike, paintball, structures gonflables, trampolines... Sommaire Plan des pistes .............................................................................2 Animations et Evènements ...27 La Glisse ........................................................................................................... 4 Découverte .......................................................................................28 Skipass et Bons Plans ..........................................5 Hébergements ...................................................................29 Les Ecoles ..................................................................................................6 Restaurants ...................................................................................33 Les Enfants ............................................................................................7 -

Guide Des Maquis Et Hauts-Lieux De La Résistance D'auvergne

Carthographie A R T Du même auteur Aux Presses de la Cité A nous, Auvergne ! 1974. Drames et Secrets de la Résistance, 1984. Mes remerciements vont tout particulièrement à : René Amarger Jeannot Gabert Jean Bac Raymond Labaune René Beaujean Antoine Llorca Robert Besson Pierre Lantuejoul Jean Bonnissol Gilbert Lastique Marc Boutines Edmond Leclanché Alphonse Chassaigne Paul Malassagne Fernand Cifre Jean Mazuel Serge Combret Marcel Merle Paul Coutel Max Menut Basile Delmas B. Dudit-Gamant André Decelle Alfred Pabiot Raymond Dechiron Christian Paul Paul Delpirou René Pialoux Marius Delprat Paul Roche Paul Esbrat Georges Rougeron La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réser- vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exem- ple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. © Presses de la Cité, 1986. ISBN 2-258-01754-8 Principaux sigles ANACR Association nationale des anciens combattants de la Résistance AS Armée secrète AST Abwehrstelle (service de renseignements et de contre-espionnage de l'armée allemande) -

Pdf Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme English Press Pack 2020

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME PRESS PACK Reveal andFEEL REBORN HERE FOR RESPONSIBLE TOURISM “While our ambition -’ to make the top 5 destinations in Europe within 5 years ’- remains unchanged, we do want to build a vision for considerate tourism that addresses not just our economic but also the wider new societal and environmental challenges”. Visitor expectations are changing. Visitors today are looking for more environmentally- Chairman, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme conscious tourism, for rewarding encounters with people rather than visits to overcrowded sites, for fair trade on local markets, and for active mobility. Auvergne-Rhône-Alpes Tourism is aware of these emerging societal expectations and has “We need to chart a new heading, to enable balanced resilient forged a long-term vision to promote France’s second most visited region by engaging a development for our territories and local communities and to meet the core aspirations of our visitors”. path towards consciously considerate and responsible tourism that addresses its economic, Lionel Flasseur environmental and social impacts. Managing Director, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme You can find the manifesto online at www.tourismebienveillant.org THE TOURISM & HANDICAP BRAND FOR INCLUSIVE TOURISM Over 450 of the region’s tourist-sector professionals (including hotel managers, integrated resorts, tourist attractions, restauranteurs, B&B owners, tourist information offices, and more) have engaged in this inclusive tourism initiative by delivering adaptive solutions to the full spectrum of disability in all its forms—physical, visual, auditory, and mental. You can find all these offers online at auvergnerhonealpes-tourisme.com FEEL REBORN HERE—IN PICTURES Three films have been put together to illustrate the “feel reborn here” brand promise and our vision of considerate tourism. -

Guide Électronique Des Archives Départementales Du Cantal

Guide électronique des archives départementales du Cantal Eléments de l'instrument de recherche Page de titre Présentation Plan de classement Corps de l'instrument de recherche Page de titre retour Archives départementales du Cantal Guide électronique des archives départementales du Cantal par L. Bouyssou, J.-E. Iung, E. Bouyé et N. Laparra sous la direction d'E. Bouyé Aurillac 2007 Présentation retour Lieu de conservation FRAD015 Cotes extrêmes ; A ; 1 B art. 1-1072 ; 2 B art. 1-1 ; 3 B art. 1-25 ; 4 B art. 1-3 ; 5 B art. 1-36 ; 6 B art. 1-7 ; 7 B art. 1-207 ; 8 B art. 1-12 ; 9 B art. 1-3 ; 10 B art. 1-104 ; 11 B art. 1-5 ; 12 B art. 1-45 ; 13 B art. 1-6 ; 14 B art. 1-310 ; 15 B art. 1-681 ; 16 B art. 1-1215 ; 17 B art. 1-171 ; C ; D art. 1- 16 ; 1 E art. 1-1515 ; 4 E art. 1-9 ; G ; 1 G art. 1-97 ; 2 G art. 1-43 ; 3 G art. 1-40 ; 4 G art. 1- 86 ; 5 G art. 1-71 ; 6 G art. 1-91 ; 7 G art. 1-12 ; 8 G art. 1-5 ; 9 G art. 1-1 ; 10 G art. 1-2 ; 11 G art. 1-13 ; 12 G art. 1-1 ; 13 G art. 1-15 ; 14 G art. 1-37 ; H ; 1 H art. 1-3 ; 2 H art. 1-16 ; 3 H art. 1-10 ; 5 H art. 1-2 ; 6 H art. -

Saison 2019I2020

saison 2019 I 2020 www.cantal.fr GUIDE PARTENAIRES 2019I2020 NOUVELLE UN CHÉQUIER ACTIVITÉS GÉNÉRATION POUR TOUS LES CANTALIENS ÂGÉS DE 3 À 17 ANS La jeunesse : une priorité du Conseil départemental qui s’engage auprès des jeunes et de leurs familles ! Le chéquier PASSCANTAL c’est seulement 8 € pour accéder à 100 € de réduction chez nos partenaires dans de nombreux domaines : sport, culture, transport, accueil de loisirs, séjours… . Bruno FAURE A découvrir sur cantal.fr Président Pour un Cantal, toujours plus solidaire et dynamique. du Conseil départemental SOMMAIRE SPORT MUSIQUE ACTIVITES PAGE PAGE HIVERNALES PAGE CULTURE MOBILITÉ PAGE CANTAL LIB’/STABUS SKI ALPIN PAGE PAGE CINEMA PAGE ACTIVITES ACCUEIL ESTIVALES DE LOISIRS - LIBRAIRIE PAGE SEJOURS PAGE PAGE OÙ UTILISER LES CHÈQUES PASSCANTAL ? Auprès des partenaires qui sont répertoriés dans le guide disponible sur www.cantal.fr Le guide des partenaires est régulièrement mis à jour. Renseignements complémentaires au 04 71 46 21 03 GUIDE PARTENAIRES 2019I2020 SPORT COMMUNE NOM ADRESSE TÉLÉPHONE DESCRIPTIF ALLANCHE JUDO CLUB D SALLE EPS - COLLEGE D 06 74 12 32 07 Judo ALLANCHE ALLANCHE - PLACE DU CEZALLIER ALLANCHE ALLANCHE TIR SOUS SOL MAISON DE RETRAITE 04 71 20 23 18 Tir Sportif SPORTIF ALLY FOOTBALL CLUB ALLY STADE DU VIGEAN 06 89 43 32 48 Football MAURIAC 04 71 67 33 07 ANGLARDS DE LES ECURIES DU SARRETTE 06 88 02 20 19 Cotisation, initiation, cours, SALERS PONT D AUZE stage, balade d'équitation ARPAJON SUR CENTRE SOCIAL ET 15 AVENUE GENERAL LECLERC 04 71 64 55 33 Abonnement - stages -

Carte Randonnées.Indd

A B C D E F G H I J K L M N 18 C10 POLMINHAC – Autour du Donjon TOUR VACHE ROUGE Egliseneuve MOINS DE 2H 6km 2H 318m Place de la pharmacie PAYS DE MASSIAC Bort les Orgues Lac de Lastioulles Cet itinéraire permet d’évoluer autour du château de Pesteils (XIIIème, XVIIème et XIXème siècles) lequel a D 26 C A R T E D E S BALADES FAMILIALES notamment servi de décor au film « L’Eternel retour » de Jean Marais. Avec son donjon de 40 mètres, il 37 M6 LA CHAPELLE-LAURENT - Le pont du saint 1 D 922 Chanterelle domine fièrement la vallée de la Cère et le village de Polminhac. 7 KM 2H 220m Près du puit en face de la Mairie-école Montboudif La Godivelle D 104 B A L A D E S E T Ce parcours vous emmène sur un lieu de miracles : pas de source, pas de grotte mais un havre de D 36 CARLADÈS La Rhue D 678 paix dans une verte vallée, où une naissance inopinée donne son nom au pont du Saint. Puits couverts et Signal du Luguet Compains PAYS DE MURAT D 679 636 D fours banaux sont autant de point d’arrêts. D 62 1551 m 1 C12 CROS DE RONESQUE – La ronde des sécadous Rhue R A N D O N N É E S La Grande 19 F7 LAVEISSIÈRE - Les Gorges de l’Alagnon D 26 4,3 km boucle 1h30 120 m Bas côté avant Escoubiac D 679 Entre chênes et châtaigniers, se découvrent le Château de Messilhac, la chaîne des Monts du 1,6 km A/R 1h 100 m De fraisse-haut prendre direction le buron 38 J5 FERRIERES ST MARY - Les gorges de la bouzaire D 724 Condat Montgreleix Cantal… Au hameau d’Escoubiac, on trouve encore un sécadou par maison (séchoir à châtaignes). -

Inauguration Du Contournement Sud D'aurillac

DOSSIER DE PRESSE DÉVIATION RN122 SANSAC-AURILLAC LUNDI 20 JANVIER 2020 Inauguration du contournement sud d’Aurillac Contact presse : Préfecture du Cantal : 04.71.46.23.14 e chantier de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et de Lraccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN122 est lancé depuis le début de l’année 2018. Cette infrastructure est actuellement la principale opération d’aménagement du réseau routier national en cours dans le Cantal. Ce projet de plus de 54 M€, financé par l’Etat (92,4%), le Département du Cantal (5,8%) et la CABA (1,8%), est réalisé au service du territoire et au bénéfice de ses habitants. L’Etat marque ici un engagement fort en faveur du bassin aurillacois et signe la promesse d’une mobilisation sans faille en direction des territoires et de leur croissance. Par son tracé, cette déviation participe au désenclavement du département du Cantal et répond à des enjeux de sécurité, de fluidité des trafics et d’amélioration du cadre de vie des riverains de l’actuelle RN122. Elle doit assurer voire amplifier la dynamique économique du bassin aurillacois tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. Avec l’inauguration de la section neuve du contournement sud d’Aurillac, entre le rond-point du Garric et celui de la Poudrière, nous atteignons une étape importante du projet. Ainsi, dans le respect du calendrier initial, le chantier suit son cours. La prochaine étape portera sur les travaux du rétablissement de la déviation de Sansac-de-Marmiesse longue de 7,5 km engagés dès ce début de l’année 2020, pour un objectif de mise en service en 2022. -

TOUR DU CANTAL Sur Le Plus Grand Volcan D'europe 7 Jours / 6 Nuits / 6 Jours De Randonnée

TOUR DU CANTAL Sur le plus grand volcan d'Europe 7 jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée Entre Périgord et Basse Auvergne, le massif du Cantal est, avec l’Etna, le plus vaste massif volcanique d’Europe. Outre ses montagnes aux formes volontiers majestueuses, il offre des produits simples que la tradition paysanne manie et accommode en l’une des meilleures cuisines régionales de France. CHEMINS DU SUD Rue François Gernelle BP 155 84124 PERTUIS cedex Tél: 04 90 09 06 06 Fax: 04 90 09 06 05 E-mail : [email protected] www.cheminsdusud.com PROGRAMME INDICATIF : JOUR 1 : Rendez-vous à 18h30 à la gare SNCF de Murat. Présentation de la randonnée. Repas du soir et nuit à l’hôtel. JOUR 2 : Murat / Le Lioran. Etape sur le versant sud des Monts du Cantal. Par la forêt de Murat, le Cirque de Chamalière, le sommet de l’Aiguillon nous parviendrons au Lioran. Repas du soir et nuit à l'hôtel. (5h30 de marche / 17 km / Dénivelée : 780m) JOUR 3 : Le Lioran / Thiezac. Etape de crêtes. Montée au Plomb du Cantal (1856 m). Puy Brunet, Puy de la Cède, Puy Gros. Redescente vers la vallée de la Cère. Repas du soir et nuit à l’hôtel à Thiézac, la « perle » de la vallée de la Cère. (6h30 de marche / 21 km / Dénivelée : 620m) JOUR 4 : Thiezac / Mandailles. Après un petit tour par la chapelle de Notre Dame de la Consolation et son retable du XVII ème siècle, nous découvrons successivement la cascade de Faillitoux et le sommet de l'Elancèze (1571 m) avant de redescendre sur la verte Vallée de la Jordanne.