El Arte Románico En La Rioja*

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Los Maestros De Primeras Letras En La Rioja a Mediados Del Siglo Xviii

Brocar, 43 (2019): 127-161. DOI: http://doi.org/10.18172/brocar.3751 LOS MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS EN LA RIOJA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII José Luis Gómez Urdáñez Universidad de La Rioja [email protected] Nuria Pascual Bellido Universidad de La Rioja [email protected] Jonathan Alvarez Arias, Julen Bermúdez Sarasola, David Frías Anzuola, Mikel García Benito, Juan Pedro Pedroarena Espinal, Pablo Pérez de Felipe, Mario Sáenz Martínez, Unai Salinas Barandiaran, Javier Zúñiga Crespo1 RESUMEN: Mostramos en este artículo la realidad del magisterio en La Rioja a mediados del siglo XVIII basándonos en el catastro de Ensenada y en do- cumentos de la sección judicial del Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPLR), fuentes que nos permiten comprobar que los maestros de primeras letras gozaban en La Rioja de una situación muy favorable y que su condición de servicio público necesario era aceptada ya en todos los pueblos. Pagados por los concejos y los padres –las dos fuentes de ingresos que recogió la ley Moyano de 1857–, los maestros gozaban de prestigio, desempeñaban oficios como organista, sacristán o incluso notario, y en general, disfrutaban de una buena situación económica relativa, siempre en el terreno de la austeridad obligada, pero muy por encima de la sociedad campesina en que se asenta- ban. 1. Universidad de La Rioja. Los autores son profesor y alumnos del curso Metodología de Historia Moderna (2017-2018), junto con la profesora Nuria Pascual, que se ha encargado de la cartografía, con la ayuda de Javier Zúñiga Crespo. La directora del archivo, Micaela Pérez, ha sido siempre la orientadora del trabajo, que se ha desarrollado en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja (AHPLR). -

13 Regionalización La Rioja

Estudio de Adaptación al Cambio Climático. Dirección General de Calidad Ambiental y Agua 2011 Calidad Ambiental y Agua Índice 1. ANTECEDENTES. 2. RESULTADOS DE TEMPERATURA. 3. RESULTADOS DE PRECIPITACIPRECIPITACIÓÓÓÓN.N.N.N. 4. ANANÁÁÁÁLISISLISIS DE PRECIPITACIPRECIPITACIÓÓÓÓNN POR ESTACIONES. 5. ESTUDIO DE SERIES COMPLETAS DE PRECIPITACIPRECIPITACIÓÓÓÓNN DE 30 AAÑÑÑÑOSOS POR CUENCAS. Calidad Ambiental y Agua 1.1.1.ANTECEDENTES. 1. Antecedentes Objetivo Establecer un análisis comparativo entre el clima actual (1961-90) y el clima de los años horizonte 2027 y 2050 bajo dos escenarios: o ESCENARIO A2: Autosuficiencia, Conservación, Desarrollo población, Crecimiento Económico fragmentado y más lento. o ESCENARIO B2: Aumento poblacional progresivo, Desarrollo económico intermedio, Orientado a la protección del Medio Ambiente. MetodologMetodologííííaaaa Sistemas de Superficies Información Climáticas Geográfica Tratamiento Interpolación continuas Geoestadístico espacial Datos brutos Productos AEMET Cartográficos 1. Antecedentes Estaciones de MeteorologMeteorologííííaaaa Oja Leiva Leza Soto en Cameros Posadas Ocón Cidacos El Redal Munilla Mansilla de la Alhama Najerilla Sierra Arnedo Escuelas Pazuengos Calahorra El Recuenco San Millán de la Cogolla Rincón de Soto San Vicente de la Cornago Sonsierra Alfaro Escuelas Iregua Aldeanueva de En la siguiente diapositiva se Cameros presenta la localización de las Ortigosa Embalse estaciones con registro de Logroño Instituto temperatura o precipitación, que han sido utilizadas como base de cálculo de los modelos de clima. Estaciones de Medici ón Calidad Ambiental y Agua 2. RESULTADOS DE TEMPERATUA. 2.1. TEMPERATURAS MMÁÁÁÁXIMASXIMAS DIARIAS. 2.2. TEMPERATURAS MMÍÍÍÍNIMASNIMAS DIARIAS. 2.3. CONCLUSIONES. 2. Resultados de Temperatura. 2.1. Temperaturas Máximas Diarias. ESCENARIO A2. Los aumentos de las medias de las temperaturas máximas, oscilan entre 1.5º y 2.5º en 2027 , con un incremento medio de 2.22º, siendo en 2050 de entre 3 y 4º respecto a 1961-90, con un incremento medio de 3.47º. -

LEDESMA DE LA COGOLLA Iglesia De Santa María

LEDESMA DE LA COGOLLA / 363 LEDESMA DE LA COGOLLA Ledesma de la Cogolla es una localidad de la Rioja Alta ubicada en el valle del Najerilla y en la subcomarca de Nájera. Su distancia a Logroño es de 40 km, accediéndose desde allí por la N-120 en dirección a Burgos, por la LR-113 y por la LR-433 poco después de Bobadilla. El nombre de este pueblo se debe a su vinculación histórica con el monasterio de San Millán de la Cogolla, al que estuvo unido hasta la desamortización de 1835. Iglesia de Santa María L 24 DE JUNIO DE 1014 Sancho III el Mayor de Nava- de Calahorra, Rodrigo de Cascante, y su cabildo con el rra dona a San Millán de la Cogolla la villa y un moli- monasterio de San Millán por las tercias y cenas de algunas Eno en Ledesma, y en 1081 Alfonso VI de Castilla parroquias, quedando la de Ledesma como propiedad del confirma la donación de la villa. Ésta se vuelve a mencio- monasterio. En 1184 el abad Fernando obliga a los habi- nar en 1076 con motivo de una donación de la de Cam- tantes de Ledesma a aportar en la festividad de San Sebas- provín al monasterio de San Millán por el conde de Vizca- tián algunos alimentos (pan, vino, etc.) para la mesa de ya Íñigo López. La iglesia de Ledesma se cita el 27 de dicho cenobio. En la Bula del 5 de mayo de 1199 se vuel- septiembre de 1163 al resolverse un pleito entre el obispo ve a nombrar la iglesia parroquial al detallarse el estado Vista exterior desde el Este 364 / LEDESMA DE LA COGOLLA patrimonial de San Millán. -

CÁDIZ Y LA RIOJA, 18121 Por José Ignacio Ceniceros Presidente Del

115 CÁDIZ Y LA RIOJA, 18121 Por José Ignacio Ceniceros Presidente del Parlamento de La Rioja Saludos. Pedro López Arriba, Presidente del Centro Riojano, y Emilio Sáenz-Francés, amigas y amigos: En primer lugar quiero agradecerles la asistencia a esta conferencia, que abre un ciclo de intensas actividades programadas por la Junta Directiva, en torno a la conmemoración del bicentenario de la Constitución española de 1812 y su influencia en nuestra región. Me siento muy honrado de poder contribuir humildemente en el desarrollo de las iniciativas del centro, y, especialmente, por poder compartir con todos ustedes, en su casa, este encuentro centrado en uno de los asuntos que más nos apasionan a todos los riojanos y que no es otro que el de profundizar en nuestra rica historia. Tengo la fortuna de presidir el Parlamento de La Rioja, una de las instituciones claves en la organización de la Comunidad Autónoma desde que logramos el autogobierno y aprobamos nuestro Estatuto de Autonomía. El Parlamento, como institución que representa al pueblo riojano, tiene como objetivos impulsar el conocimiento, la investigación y difusión de la historia, pero además, estoy convencido de que ésta constituye una de nuestras principales señas de identidad. Los riojanos de hoy somos herederos de lo que hicieron nuestros antepasados y, muy especialmente, de su ahínco por defender que constituíamos una región diferenciada y con unos intereses comunes. El liberalismo supuso una oportunidad para que todos los anhelos sociales pudieran expresarse y ser por primera vez tenidos en cuenta. El nuevo modelo se extendió por todos los ámbitos, el político, el económico, el intelectual, el cultural… y estableció sus bases sobre derechos como la libertad, la igualdad o la propiedad, que por vez primera se podían reclamar y que definían el poder de la humanidad para reunirse en sociedad y regular, a través de un contrato, las normas por las que se regiría. -

Vive Experiencias Únicas En La Rioja

VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA RIOJA Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas SÁBADO, 08 OCTUBRE PRECIO: 25€ / persona 10:00h a 21:00h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño. Serranobús: Canales de la Sierra, Villavelayo y Mansilla de la Sierra. INCLUYE COMIDA VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com ITINERARIO: Al lado de la plaza atravesando uno de los puentes so- bre el río Canales encontraremos el palacio de Fernán 10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño. González. En esta localidad nació y creció a mediados del siglo Xl 11.30 h. Llegaremos a Canales y pasearemos por sus Santa Áurea -única santa nacida en La Rioja- que sufrió calles admirando la arquitectura serrana en todo su es- martirio muriendo emparedada y cuya biografía narra plendor, numerosas casas blasonadas junto a edifica- en verso Gonzalo de Berceo en Vida de Santa Oria. ciones de adobe con travesaños de madera en su se- gunda planta. 14:30 h. Almuerzo en el Restaurante Bar Amado. Visitaremos el teatro barroco con corrala de madera Menú: Primeros, Caparrones o Menestra. Segundos, Ba- construido en 1771 en un edificio que en su exterior tie- calao a La Riojana ó Costilla guisada. Postre de la casa, ne una torre con reloj con una campana para alarma de pan, vino y agua. fuego. Al lado del reloj, en uno de los laterales de la torre se encuentre un artilugio al que llaman “Papamoscas”, 17:00 h. Llegaremos bajando de Villavelayo a la antigua que representa la cara de una máscara con bigote que ubicación del pueblo de Mansilla, a un lugar llamado abre la boca a las horas y las medias. -

Relación Indicativa De Operaciones Cartográficas De La C.A

RELACIÓN INDICATIVA DE OPERACIONES CARTOGRÁFICAS DE LA C.A. DE LA RIOJA EN EL PERIODO 2013-2016 1. Producción o actualización de productos cartográficos LA RIOJA Tipo de Tipo de Precisión Precisión Versión Representación Anexo I Anexo II Anexo III Productor Titulo Recurso Operación Frecuencia Escala Ámbito Acceso Precio [3] (formato) [4] [4] [4] Planimétrica Altimétrica [1] [2] (m) (m) Geográfico [5] Gobierno de La Rioja: Base Topográfica Base de 1,2,4,5,6,7, D.G. de Urbanismo y Armonizada 1:5.000 Topográfica básica 2004 Continuo Tabla espacial 2,6 1.0 0.75 5.000 C.A. La Rioja Desclasificado No datos 8,9,12 Vivienda (BTA) Gobierno de La Rioja: Mapa Topográfico Regional 1,2,4,5,6,7, D.G. de Urbanismo y Serie Topográfica básica 2015 36 meses Geopdf 2,6 1.0 0.75 10.000 C.A. La Rioja Desclasificado No de La Rioja 1:5.000 8,9,12 Vivienda Gobierno de La Rioja: Mapa General de la 1,2,4,5,6,7, D.G. de Urbanismo y Comunidad Autónoma de La Colección Topográfica básica 2015 No programado Geopdf 2,6 150.000 C.A. La Rioja Desclasificado No 8,12 Vivienda Rioja 2015 Gobierno de La Rioja: Base de Datos de las Base de D.G. de Urbanismo y estaciones permanentes Topográfica básica 1997 Continuo Tabla espacial 1a C.A. La Rioja Desclasificado No datos Vivienda GPS/GNSS de La Rioja Ficheros de observación de la Gobierno de La Rioja: Estación GPS D.G. de Urbanismo y Colección Topográfica básica 1997 Continuo Alfanumérica 1a C.A. -

Horario Y Mapa De La Ruta VLR-109 De Autobús

Horario y mapa de la línea VLR-109 de autobús VLR-109 Castroviejo-Najera Ver En Modo Sitio Web La línea VLR-109 de autobús (Castroviejo-Najera) tiene 24 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Castroviejo-Najera: 7:20 - 14:15 (2) a Excaray-Logroño: 14:30 (3) a Ezcaray-Logroño Semidirecto: 20:30 (4) a Huercanos-Uruñuela-Najera-Logroño: 8:55 (5) a Logroño-Ezcaray: 13:00 (6) a Logroño-Ezcaray Semidirecto: 17:30 (7) a Logroño-Huercanos-Najera: 9:45 - 13:30 (8) a Logroño-Huercanos-Uruñuela-Najera: 8:30 (9) a Logroño-Najera Directo: 7:15 - 20:30 (10) a Logroño-Najera-Huercanos: 9:45 (11) a Logroño-Najera-Uruñuela-Huercanos: 12:30 - 20:00 (12) a Logroño-Valgañon: 19:00 (13) a Logroño-Valgañon Semidirecto: 6:45 (14) a Logroño-Ventosa: 9:00 - 16:00 (15) a Najera- Castroviejo: 7:05 - 14:00 (16) a Najera-Huercanos: 15:45 (17) a Najera-Huercanos-Uruñuela: 15:45 (18) a Najera- Huercanos-Uruñuela-Logroño: 13:00 (19) a Najera-Uruñuela-Huercanos-Logroño: 20:30 (20) a Najera-Valgañon: 9:45 (21) a Nájera-Logroño Directo: 7:15 - 19:00 (22) a Valgañon-Logroño: 7:45 (23) a Valgañon-Najera: 10:40 (24) a Ventosa- Logroño: 13:00 - 19:00 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea VLR-109 de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea VLR-109 de autobús Sentido: Castroviejo-Najera Horario de la línea VLR-109 de autobús 5 paradas Castroviejo-Najera Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 7:20 - 14:15 martes 7:20 - 14:15 Castroviejo 1H Cl Mayor, Castroviejo miércoles 7:20 - 14:15 Santa Coloma -

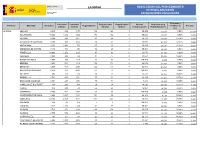

Cadenza Document

LA RIOJA RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN EN MUNICIPIOS FINALIZADOS Reformas y Inmuebles Inmuebles Regularizados Regularizados Nuevas Ampliaciones y Provincia Municipio Inmuebles Regularizados Cambios de Piscinas urbanos rústicos urbanos rústicos Construcciones Rehabilitaciones Uso LA RIOJA ABALOS 5.330 552 4.778 132 125 7 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% ALCANADRE 10.062 1.236 8.826 138 132 6 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ALESON 2.398 283 2.115 23 22 1 52,18% 26,09% 21,74% 0,00% ALMARZA DE CAMEROS 3.706 161 3.545 24 22 2 26,09% 21,74% 52,17% 0,00% ANGUCIANA 2.283 1.496 787 67 66 1 39,68% 39,68% 11,11% 9,52% ARENZANA DE ARRIBA 1.112 158 954 32 27 5 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ARNEDILLO 10.483 1.256 9.227 95 89 6 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% ARRUBAL 1.890 989 901 37 37 0 31,58% 50,00% 18,42% 0,00% BAÑOS DE RIOJA 1.554 355 1.199 47 47 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% BERCEO 1.650 508 1.142 132 130 2 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% BERGASA 6.567 513 6.054 120 113 7 52,94% 47,06% 0,00% 0,00% BERGASILLAS BAJERA 4.256 175 4.081 61 55 6 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEZARES 405 113 292 20 18 2 22,22% 33,34% 38,89% 5,55% BOBADILLA 1.791 280 1.511 87 82 5 21,43% 21,43% 54,76% 2,38% BRIEVA DE CAMEROS 1.301 247 1.054 75 71 4 7,04% 18,31% 74,65% 0,00% CANILLAS DE RIO TUERTO 738 280 458 54 54 0 14,29% 49,99% 28,57% 7,15% CAÑAS 976 230 746 52 48 4 12,96% 18,51% 68,53% 0,00% CARDENAS 2.855 428 2.427 67 66 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% CASTAÑARES DE RIOJA 3.298 1.937 1.361 101 95 6 22,34% 8,51% 65,96% 3,19% CENICERO 10.483 3.368 7.115 331 329 2 10,34% 13,30% 75,37% 0,99% -

El Archivo Diocesano De Logroño Pequeña Aproximación a Sus Fondos

123 EL ARCHIVO DIOCESANO DE LOGROÑO PEQUEÑA APROXIMACIÓN A SUS FONDOS Ignacio Gonzalo Hervías Miembro fundador y Vocal de la Junta Directiva de la ARGH No pretendo con este trabajo hacer una exhaustiva relación de los fondos que en el Archivo Diocesano de Logroño se custodian, sino solamente una relación de las parroquias que tienen depositados sus fondos en él y las fechas en que comienzan los libros sacramentales, con la intención de que los posibles usuarios del Archivo puedan anticipadamente saber qué pueden o no encontrar en él. Así mismo, señalar qué poblaciones siguen manteniendo sus fondos en sus dependencias parroquiales o archivos, para que los investigadores se dirijan directamente al lugar adecuado. Para realizar la recopilación de datos que aparecen en este pequeño artículo, he de decir que ha sido grande la ayuda prestada por otros compañeros de la Asociación, que han puesto a mi disposición sus anotaciones, así como la información contenida en la web del propio Archivo Diocesano (http://www.iglesiaenlarioja.org/archivo/home.html), el contenido referido a La Rioja del volumen editado por el Archivo Diocesano de Barcelona para la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España en 2001 y titulado “GUIA DE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA” así como el artículo publicado en la revista VARIA por D. Matías Sáez de Ocáriz y Ruiz de Azúa, quien fuera Director del Archivo Diocesano en el pasado. Que gran parte de los fondos sacramentales de las parroquias de La Rioja se encuentren centralizadas y en depósito en el Archivo Diocesano de Logroño, presenta sin duda la ventaja de una adecuada custodia de los libros, tanto en lo que se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, estabilidad, etc, como de un ordenado acceso a los mismos y con criterios uniformes. -

23/01/2021 El Plan De Digitalización Extiende La Banda Ancha Al 95,95 Por Ciento De La Población En Su Primer Año De Despliegue

Vara de Rey, 3 26071 Logroño (La Rioja) Teléfono: 941 29 11 17 [email protected] Nota de prensa 23/01/2021 El Plan de Digitalización extiende la banda ancha al 95,95 por ciento de la población en su primer año de despliegue La participación de La Rioja en el PBANG 2020 permitirá ampliar la cobertura a 24 nuevas entidades de población durante los dos próximos ejercicios El Plan de Digitalización de La Rioja, puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja el pasado mes de marzo, ha cumplido el objetivo marcado para el cierre de 2020, que implicaba licitar o poner en marcha la conectividad de banda ancha para cubrir hasta el 95 por ciento de La Rioja. En concreto, con las actuaciones realizadas a lo largo de este año, la cobertura de alta velocidad se incrementa del 89 al 95,95 por ciento de la población, incorporando en el despliegue a 24 nuevas entidades de población durante los próximos dos ejercicios. El Plan de Digitalización de La Rioja es un proyecto de legislatura que se extiende hasta 2023 y cuyo objetivo es dotar de banda ancha a todas las localidades de la región, con independencia del número de habitantes, y todos los polígonos empresariales, empresas diseminadas y trabajadores autónomos, con independencia de su localización geográfica. Entre las acciones puestas en marcha en los últimos meses para lograr este porcentaje de cobertura destaca la participación de La Rioja en la convocatoria 2020 del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PBANG) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. -

EL"PAJAR-MUSEO" DE Objefos E INSTRUMENTOS POPULA.RES

EL"PAJAR-MUSEO" DE OBJEfOS E INSTRUMENTOS POPUL A.RES EN OJACASTRO Agustin Merino. MOTIVO DE ESTA COLECC IO N Este valle fue repoblado en la alta edad media por los nava rros qu e la vasconizaro n, conservan El motivo de esta colección etnográfic a, no ha dose hasta el siglo XIII el uso del vascu ence. Esto sido otro que recoger ob jetos de la vida fam iliar hace que' algunas de sus costumbres, ten gan simi e instrumentos de la actividad agric ola y ganade litud con el folklore vasco. ra, de la comarca del Valle de Ojacas tro, que el paso del tiempo ha dejado en desuso . El cambio radical que en los últimos añ os se ha producido en la vida y agricultura de los pueblos y aldeas de este valle , con el abandono completo de aldeas, han hecho que una gran parte de los utensilios, aperos, elementos del hogar, indumentaria, etc., han sido abandonados con sus viviendas, quedando a merced de desapren sivos que saquean las viviendas para destrozar las o robarlas, o que el hundimiento de las casas sepulte estos ob jetos, que hasta hace pocos añ os, y durante siglos fueron elem e ntos necesarios en la vida de sus habitantes. Al recoger estas piezas para conservarlas se ha pretendido que no se pierda este legado de la cul tura popular de un rincon de la Rioja Alta, para En la Rioja se adolece en general de trabajos poder estudiar la etnologia de este valle, y trans sob re ambos tem as, pues aparte de los publica mitir a generaciones venideras, ob jetos que dentro dos po r Bias Taracena, Ismael del Pan, José Ma de pocos años serán desconocidos debido en gran gaña y algún otro más reciente, que en parte se parte a su escaso valor, y dejar de cumplir una refieren a las zonas altas, agravan dose el problema finalidad que otros utensi lios los dejaron mar por la falta de recogida a tiempo de los materia~ es ginados. -

Pdf (Boe-A-2010-657

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 14 Sábado 16 de enero de 2010 Sec. I. Pág. 3752 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 657 Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja requieren para su aplicación una serie de medidas complementarias que, por su naturaleza tributaria o por afectar a disposiciones con rango legal, requieren también forma de ley. Tal y como ha reconocido el propio Tribunal Supremo, las llamadas leyes de acompañamiento son leyes ordinarias, permiten el debate íntegro sobre todos sus preceptos y la libre presentación y aprobación de enmiendas, y su contenido está plenamente amparado por la libertad de configuración normativa de la que goza el legislador. No obstante, según ha precisado el Tribunal Constitucional, estas medidas conexas no deben integrarse en la propia Ley de Presupuestos Generales, precisamente para evitar las limitaciones a las facultades de examen y enmienda propias de las cámaras legislativas que la Constitución establece para la tramitación de la ley de presupuestos. En la presente ley se aprueban una serie de normas de orden tributario, en aras de cumplir los objetivos mencionados. La habilitación competencial para la aprobación de estas medidas se encuentra en los artículos 8, 9, 26, 31 y 48 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.