Die Katholische Kirche in Der SBZ/DDR 1945–1989

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Looking Westwards

Founded in 1944, the Institute for Western Affairs is an interdis- Looking westwards ciplinary research centre carrying out research in history, political The role of the Institute for Western Affairs science, sociology, and economics. The Institute’s projects are typi- in the construction of the Lubusz Land concept cally related to German studies and international relations, focusing On local historical policy and collective on Polish-German and European issues and transatlantic relations. memory in Gorzów Wielkopolski The Institute’s history and achievements make it one of the most Cultural heritage against a background important Polish research institution well-known internationally. of transformation in 1970s and 1980s Western Since the 1990s, the watchwords of research have been Poland– Ger- Poland many – Europe and the main themes are: Polish interest in the early medieval past • political, social, economic and cultural changes in Germany; of Kołobrzeg • international role of the Federal Republic of Germany; The Greater Poland Uprising in the French and British daily press • past, present, and future of Polish-German relations; • EU international relations (including transatlantic cooperation); Rosa Luxemburg against war • security policy; Literary fiction and poverty. The example of Gustav Freytag’s novel Soll und Haben • borderlands: social, political and economic issues. The Institute’s research is both interdisciplinary and multidimension- Coming to terms with the West German 68ers in the writings of the 85ers al. Its multidimensionality can be seen in published papers and books The manuscript of the letter of the Polish on history, analyses of contemporary events, comparative studies, bishops to the German bishops and the use of theoretical models to verify research results. -

„Innenansichten“ Von Der „Flüchtlingskirche“ Zur

Josef Pilvousek „Innenansichten“ Von der „Flüchtlingskirche“ zur „katholischen Kirche in der DDR“ Die katholische Kirche auf dem Gebiet der neuen Bundesländer ist seit der Reformation eine Minderheitenkirche gewesen. Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie quantitativ durch verschiedene Zuwanderungen, vor allem aus katholischen Teilen Deutschlands und Europas, bedeutsam. Infolge der Fluchtbewegungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges sowie der sich anschließenden politischen Umbrüche änderte sich die Situation für die katholische Kirche in diesem Raum grundsätzlich, ohne daß sie aber den Charakter einer Diasporakirche je verloren hätte. Die Katholikenzahlen stiegen in solchem Ausmaß,daß zahlreichen Neugründungen von Pfarreien und Gottesdienststationen notwendig wurden. Die jurisdiktionellen Verhältnisse waren – abgesehen von den Bistümern Berlin und Dresden – weitgehend ungeklärt und bedurften einer Neuordnung. Die Mobilität der Vertriebenen und die vorerst weiter bestehende Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat verhinderten eine schnelle Integration in die Stammgemeinden. Die Mentalität der vertriebenen Volksgruppen prägte zunehmend bestehende Frömmigkeits- formen und somit die Seelsorge. Als politische Entscheidungen der Hoffnung auf Rückkehr der Flüchtlinge ein Ende setzten und die innerdeutsche Grenze errichtet und immer undurchlässiger wurde, mußten von kirchenamtlicher Seite Möglichkeiten gesucht werden, der Kirche in diesem Raum Wege in die Zukunft zu eröffnen. Zunächst nur als Provisorien und Interimslösungen gedacht, entstanden allmählich feste Strukturen und Organisationsformen. Die folgenden Ausführungen wollen die Entwicklung der katholischen Kirche auf dem Gebiet der SBZ/DDR von einer Flüchtlingskirche zu einer Ortskirche, die sich als „Kirche in der DDR“ verstand, aufzeigen. Katholische Kirche 1135 1. Flucht oder Bleiben? Ein traditionelles Problem der DDR-Katholiken1 1.1. Statistische Grundlagen Die nachfolgenden Zahlen sollen Entwicklungen und Tendenzen aufzeigen. -

Reference Guide No. 14

GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC REFERENCE GUIDE NO.14 THE GDR IN GERMAN ARCHIVES AGUIDE TO PRIMARY SOURCES AND RESEARCH INSTITUTIONS ON THE HISTORY OF THE SOVIET ZONE OF OCCUPATION AND THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC, 1945–1990 CONTENTS INTRODUCTION THE EDITORS CENTRAL ARCHIVES 1. Bundesarchiv, Abteilung DDR, Berlin ..................................................... 5 2. Bundesarchiv, Abteilung Milita¨rarchiv, Freiburg .................................. 8 3. Politisches Archiv des Auswa¨rtigen Amts, Berlin ............................... 10 4. Die Bundesbeauftragte fu¨ r die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Zentralstelle Berlin, Abteilung Archivbesta¨nde ........ 12 5. Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Berlin ............................................ 15 6. Archiv fu¨ r Christlich-Demokratische Politik (ACDP), Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin .................................................. 17 7. Archiv des Deutschen Liberalismus (ADL), Friedrich-Naumann-Stiftung, Gummersbach ............................................ 19 STATE ARCHIVES State Archives: An Overview ....................................................................... 21 8. Landesarchiv Berlin ................................................................................... 22 9. Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam ................................ 24 10. Landeshauptarchiv Schwerin ................................................................ -

Die Pastoralsynode Der Katholischen Kirche in Der DDR (1973–1975) 41 Such Gemacht Wurde, Politisch Einfluss Zu Nehmen

Josef Pilvousek Die Pastoralsynode der katholischen Kirche PThI in der DDR (1973–1975) Pastoraltheologische Am 30. November 1975, dem 1. Adventssonntag, schloss die Pastoralsynode der Jurisdiktionsgebiete in der DDR in Dresden mit einem Pontifikalamt in der Informationen Dresdner Hofkirche. Alfred Kardinal Bengsch, der Synodenpräsident, glaubte in seiner Predigt Befürchtungen hinsichtlich ihrer Nichtrezeption ausräumen zu müssen, indem er unterstrich, dass mit dem Ende der Synode nicht alles abgetan sei, „was an Worten und Erkenntnissen in der Synode war“1. Warum Bengsch zu dem feierlichen Anlass Vermutungen einer Nichtrezeption aus- drücklich thematisierte, muss die Synodenteilnehmer damals zumindest ver- wundert haben. 2 40 Jahre Gemeinsame Synode Heute, 35 Jahre später, ist diese Synode nahezu vergessen; ihre Doku- der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland mente sind bis auf wenige Ausnahmen nicht rezipiert. Hat möglicherweise der Berliner Kardinal dies schon 1975 vorausgesehen und mit einer floskelhaften (1971–1975) Bekundung Enttäuschungen vorbeugen wollen? Wie es zu dieser Synode kam, wie sie ablief, und was der mögliche Grund für die geringe Rezeption Teil 1 gewesen sein kann, soll im Folgenden überblicksartig darstellt werden. 1. Konzilsrezeption Was vorab als Selbstverständlichkeit angesehen werden könnte – Konzilsre- zeption und katholische Synode in der damaligen DDR – bedarf einiger ein- führender Erläuterungen. Ein Vergleich mit der katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland bietet sich an, der zunächst wenig Unterschei- dendes zu bieten vermag. Viele innerkirchliche Entwicklungen, wenn auch zeitversetzt, gleichen de- nen in der alten Bundesrepublik. Phänomene wie Demokratisierungstenden- zen, Basisgruppen und Friedensbewegung sind zu finden. Die Befürchtun- gen, der totalitäre Staat würde eine Teilnahme der ostdeutschen Ordinarien am Konzil nicht gestatten, hatten sich als unbegründet erwiesen. -

Die Synode Des Bistums Meißen 1969 Bis 1971

Dieter Grande Peter-Paul Straube Die Synode des Bistums Meißen 1969 bis 1971 Die Antwort einer Ortskirche auf das Zweite Vatikanische Konzil Dieter Grande Peter-Paul Straube Die Synode des Bistums Meißen 1969 bis 1971 Die Antwort einer Ortskirche auf das Zweite Vatikanische Konzil ISBN 3-7462-1806-3 © St. Benno-Verlag GmbH, 2005 Stammerstr. 11, 04159 Leipzig, www.st-benno.de Herausgegeben von Dieter Grande und Peter-Paul Straube Umschlaggestaltung: Ulrike Vetter, Leipzig Fotos: Siegfried Adler, Leipzig Gesamtherstellung: Arnold & Domnick, Leipzig Inhaltsverzeichnis Vorwort .......................................................................................... 9 Einführung ................................................................................... 11 Die Synode des Bistums Meißen im Überblick . 13 Anhang 1: Schreiben von Kardinal Confalonieri ..................... 43 Anhang 2: Geschäftsordnung der Synode des Bistums Meißen vom 15. Mai 1969 ........................ 44 Anhang 3: Geschäftsordnung der Arbeitssitzungen der Synode vom 27. September 1969 ..................... 48 Die Bischöfe der Synode . 55 Josef Gülden, Bischof Dr. Otto Spülbeck 1958 – 1970 ................................ 55 Josef Pilvousek, Bischof Gerhard Schaffran 1970 – 1987 .............................. 64 Synodaldekret I . 69 Ziele und Aufgaben der Erneuerung des Bistums Meißen nach dem II. Vatikanischen Konzil Einführung .................................................................................. 69 Inkraftsetzung von Synodaldekret I und II ............................. -

Diocese Again Tops $10 Million in Building Program for 1962

THE VOICE 6301 Biscayne Blvd. Pope John Appeals Miami 38, Fla. Return Requested For Peace, Unity Weekly Publication of the Diocese of Miami Covering the 16 Counties of South Florida In Christmas Talk VOL. IV, NO. 41 Price $5 a year ... 15 cents a copy DECEMBER 28, 1962 Diocese Again Tops $10 Million In Building Program For 1962 f -pansion of the Diocese of than $8 million in construction also are new and necessary un- iceeds from Development Fund \ jfyi continued at an explosive was completed during the year dertakings being planned in con- drives of previous years; rate as it closed the fourth year and nearly $3 million worth nection with the annual Dioce- building in the diocese by non- of its existence in 1962. additional is still in progress, san Development Fund Cam- diocesan groups and institu- Once again the building pro- much of it to be finished soon. paign for 1963. tions, and projects financed gram for the 13-month pro- Not included are projects al- The 1963 report includes by individual parishes and gram soared beyond the $10 ready in the advanced planning many strictly diocesan proj- • missions. million mark. Of this, more stage. Soon to be announced ects, financed largely by pro-" These facts are brought to light in a year-end report pre- pared for Bishop Coleman F. Carroll. In a report compiled last year, covering the first 39 months after Bishop Carroll was installed as first Bishop of Miami, it was revealed that the building program up to that time had exceeded $30 million. -

VOICES from ECCLESIA MILITANS in CZECHOSLOVAKIA – Letters and Autographs –

P. Dr. Mircea Remus Birtz Dr. Manfred Kierein-Kuenring – Gr. Cr. OBSS – – Hofrat, Gr. Cr. OBSS – VOICES FROM ECCLESIA MILITANS IN CZECHOSLOVAKIA – Letters and Autographs – Claudiopolis (Cluj-Napoca, Klausenburg, Koloszvár) MMXI 1 NAPOCA STAR Publishing House Mihai Viteazul Sq., no. 34/35, app. 19 tel./fax: 0264/432.547, mobil: 0740/167461 The cover was painted by Dr. Manfred Kierein in 10.VII.1969 © The authors, 2011 ISBN 978-973-647-788-1 2 „Quibus dignus non erat mundus…” (S. Pauli ad Hebr. XI, 38) 3 4 Introductory Note This year on 12 January 2011, 90 years from the birth of Bishop Dr. Felix Maria Davidek passed away. The Church life from Czechoslovakia during the Communist persecution was related to the figure of Bishop Davidek who found solutions for keeping the Church alive and uncompromised. A small volume with autographs from bishops and priests from that period would be, we believe, a modest tribute to honor his figure and his spiritual succession. H. Exc. Hofrat Dr. Manfred Kierein, Gr. Cr. OBSS opened again his personal archive, offering most of the documents exposed there. Fr. Dr. Mircea Remus Birtz, OBSS wrote a small study and some annexes, trying to introduce the lector on that period. Photographic material was collected too, hoping to increase the records from this booklet. Difficulties in our research were great, the linguistic impediment being a problem (both authors confess that, even if having several ancestors in the Czech Lands, Slovakia, Moravia and Sudet Region, they unfortunately do not speak Czech or Slovak, as some of their forefathers did). -

The Catholic Church in the GDR: a Look Back in Anger

The Catholic Church in the GDR: a Look Back in Anger FR HANS-FRIEDRICH FISCHER I would like to look back with you over the 45-year history of the Catholic Church on the territory of the present GDR. You will soon see that I am looking back with mixed feelings. The Catholic Church in the GDR was and still is a diaspora church. In 1988 the population of the GDR was 16.5 million: of these one million were Catholics, some six per cent of the population. It was refugees after the Second World War who first gave a big boost to the number of Catholics in what was to become the GDR. The influx of believers from Silesia, Pomerania, East Prussia, the Sudetenland and Hungary marked a new beginning in pastoral activity. At the same time, tried and tested church structures wen! being reestablished and consolidated. The period up to the building of the Wall could be called 'the phase of unbroken Catholicism'. The concepts Christianity, Catholicism and Catholic Church were to all intents and purposes identical for the majority of Christians. The faith of this diaspora church which had suddenly grown so much in size found self-confident expression in a rich variety of ceremonies, festivals and holy days throughout the church's year. The already existing religious traqitions were supplemented by traditions brought in by the immigrants. Many parishes came back to life at this time. For many of the new arrivals, the church became their 'sacred homeland', to use a slogan from the contemporary pastoral programme of the· Leipzig -Oratorium. -

They Give Their Tithe to Others

and Hopes — Pages 2, 4 A 5 The Catholic THE NEWSPAPER OF THE ROCHESTER DIOCESE . Journal 78th Year > ROCHESTER, N.Y., FRIDAY, APRIL 14, 1967 Price 15 cents -Cktholic-studente^t-Ithaca^ol^^ also pioneers in a project of generosity. They give away ten per cent of their Sunday collection. They Give Their Tithe to Others Vo Van Tien — an eight- an understanding of Christ's year-old lad with his two searching question, 'who are my JKmLteeih-4iiissiiig-===_waa^ mother and my brothers?'" RJshOD Shceil Bkhop-Shooa ifr surrounded by faculty and students^ of the State University atjjenescp. "introduced" to Catholic High above Cayuga's tradi *~ "' foTTowing~liis lalft tliere recently""during¥n ^•ecumenical weekend." the prelate gave students at Ithaca College tional waters, older and larger his enthusiastic endorsement to a plan to build an interfaith religious center there, Cornell University also has a At Geneseo this past Sunday. vigorous Catholic student com With him in photo is Father Thomas Statt, Newman chaplain at the college. munity which went tithing He's their boy in Saigon. shortly after Ithaca College stu dents began the practice. Fa They "adopted" him ther Tormey said they began through the international there in Advent of 1965 and in Nation's Bishops Meet in Chicago relief agency known as Fos- this present school year have -terParentsHPlaJh^ : .given appmximately--$1000—to Bishop "Sheen was in Chi The special meeting will havc- reply to Cardinal Ottaviani's ecumenical practices which now needy causes. cago this week for an un- an Impact at th6 national and query of last year of possible vary considerably from tliocose The Ithaca College students He said no pulpit appeal has. -

“Equal but Not the Same”: the Struggle for “Gleichberechtigung” and the Reform of Marriage and Family Law in East and West Germany, 1945–1968

“EQUAL BUT NOT THE SAME”: THE STRUGGLE FOR “GLEICHBERECHTIGUNG” AND THE REFORM OF MARRIAGE AND FAMILY LAW IN EAST AND WEST GERMANY, 1945–1968 Alexandria N. Ruble A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2017 Approved by: Karen Hagemann Konrad H. Jarausch Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Katherine Turk © 2017 Alexandria N. Ruble ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Alexandria N. Ruble: “Equal but Not the Same”: The Struggle for “Gleichberechtigung” and the Reform of Marriage and Family Law in East and West Germany, 1945–1968 (Under the direction of Karen Hagemann) This dissertation explores the interplay of political, social, and economic factors that first prevented and later led, despite all resistance, to the reform of family law in East and West Germany in the 1950s and early 1960s. After 1945, Germans inherited a Civil Code that dated back to 1900 and had designated women as second-class citizens in marriage, parental rights, and marital property. In the postwar period, in the context of the founding of the East and West German states and the rising Cold War, female activists in both Germanys revived the old feminist goal of reforming civil law, but faced fierce resistance from Protestant and Catholics. After much struggle, legislators in both states replaced the old law with two new, competing versions that purported to expand women’s rights in marital and familial matters. I argue that the East-West German competition in the Cold War provided the momentum to finally accomplish the long-desired reforms. -

Yves Congar, OP

Marquette University e-Publications@Marquette Dissertations (2009 -) Dissertations, Theses, and Professional Projects Yves Congar, O.P.: Ecumenist of the Twentieth Century Paul Raymond Caldwell Marquette University Recommended Citation Caldwell, Paul Raymond, "Yves Congar, O.P.: Ecumenist of the Twentieth Century" (2012). Dissertations (2009 -). 223. https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/223 YVES CONGAR, O.P.: ECUMENICIST OF THE TWENTIETH CENTURY AND THE THEOLOGIAN OF VATICAN II by Paul R. Caldwell, B.S., M.P.T., J.D. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School, Marquette University, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Milwaukee, Wisconsin December 2012 ABSTRACT YVES CONGAR, O.P.: ECUMENICIST OF THE TWENTIETH CENTURY AND THE THEOLOGIAN OF VATICAN II Paul R. Caldwell, B.A., M.P.T., J.D. Marquette University, 2012 While the name “Yves Congar” is recognizable by theologians and others there is a gap between recognition and familiarity: awareness that there was an Yves Congar is distinguished from knowing what he stood for and what he did. Eight years before Vatican II Congar was so distrusted by the Church that he was “distanced” from France for almost two years. Yet, several years after Vatican II he was elevated from priest to Cardinal in one day. Congar’s nouvelle théologie of ecumenism and unity, ressourcement and reform, changed the face of the Church to the world. In this, Congar had an impact on countless human beings. Many of his works, however, required translation from French, some for the first time. In this dissertation, Congar’s Principles of Ecumenism were systematically organized. -

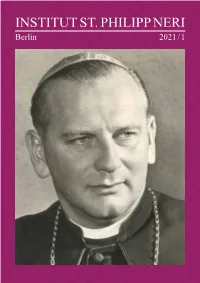

Rundbrief 2021/1

INSTITUT ST. PHILIPP NERI Berlin 2021 / 1 1 Inhalt 3 Vorwort 5 Aus dem Leben des Instituts 10 Alfred Kardinal Bengsch zum 100. Geburtstag Institut St. Philipp Neri 19 St. Afra – eine Arche Noah Gesellschaft des apostolischen der katholischen Tradition Lebens päpstlichen Rechts St.-Afra-Stift 22 Wunderbares am Rande der Graunstraße 31 wunderbaren Brotvermehrung 13355 Berlin 27 Kiek ma, een Christlicher Heilige Messen im klassischen römischen Ritus Sonntag 10.00 Rosenkranz Titelbild: 10.30 Hochamt Mo.– Fr. 17.30 Rosenkranz Vor hundert Jahren wurde 18.00 Heilige Messe Alfred Kardinal Bengsch gebo Samstag 8.30 Rosenkranz ren, die überragende Bischofs 9.00 Heilige Messe gestalt der Nachkriegs und der Konzilszeit in Deutschland. Ihm widmen wir aus diesem Anlaß ein Tel. 030 / 20 60 66 80 Lebensbild (s. S. 10) 0175 / 5 96 26 53 [email protected] www.institut-philipp-neri.de S-Bahn: Gesundbrunnen Impressum: U-Bahn: Voltastraße Bus 247: Gleimstraße Verantwortlich im Sinne des Presse gesetzes: Propst Dr. Gerald Goesche, BANKVERBINDUNG: Graunstr. 31, 13355 Berlin Freundeskreis St. Philipp Neri e. V. Redaktion und Anzeigen: Bank für Sozialwirtschaft Jan Peterding, Tel 0176 / 31 71 14 74 BIC: BFSWDE33BER IBAN: DE53 1002 0500 0001 2021 00 Photos: ISPN (soweit nicht anders angegeben) Für PAYPAL-Überweisungen verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse: Gestaltung: Grasshopper-Design.de [email protected] Druck: europadruckerei.de Vorwort Liebe Freunde und Wohltäter des Instituts St. Philipp Neri! Als zur Vorbereitung meiner Predigt im Hochamt zum Jahresschluß das Jahr 2020 noch einmal vor meinem geistigen Auge vorüberzog, entpuppte es sich auf einmal als ein zwar nicht einfaches, aber für unser Institut doch fruchtba- res Jahr.