Rss-Pasres N°23 Hamadou

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Global Football Coverage As of June 23Rd 2016

GLOBAL FOOTBALL COVERAGE AS OF JUNE 23RD 2016 TIER 6: Updated When a Tier 6 Event Happens TIER 6 COVERAGE MATCH DETAILS • Match date • Goals/Shots by half • Announced Injury Time • Match start time • Jersey/Shorts colour • Penalty shootouts • Match type • Suspensions (Selected Competi- • Managers for each team • Stadium tions Only) • Players listed for each team: • Week/Match number (if applica- • Starting Line-Up • Position ble) • Bench • Shirt number • Visiting team • Substitutions • Height • Home team • Formations • Weight • Win, draws, losses for each team, • Match outcome • Birth date/location points for the season • Clock Start/Stop X/Y LOCATION DATA COLLECTED - MATCH & SEASON • 50-50 Ball Won/Lost • Fouls Suffered • Second Assists • Aerial Duel Won/Lost • Goalkeeper Distribution • Shot • Blocks • Goals • Shot on Target • Cards • Interceptions • Successful Pass • Catches • Key Pass • Touches • Clearance • Offsides • Tackles • Corner kicks • Passes received • Throw-In • Crosses • Run With Ball • Unsuccessful Pass • Fouls Committed • Saves ADDITIONAL INFORMATION • Goal Situation • Cross Results • Save Type • Shot Type • Cross Description • Foul Description • Shot Description • Corner Results • Pass Description • Shot Result Locations • Corner Description • Minutes Played • Assist Description • Card Reason DERIVED DATA FOR MATCH & SEASON - INCLUDING: • Passing Accuracy • Shot Accuracy • Possession • Pass Direction • Shot Location Breakdowns • Possession Advanced in Metres • Pass Length • Crossing Accuracy • Clean Sheets • Pass Location -

Séwé Sport De San-Pédro

SÉWÉ SPORT DE SAN-PÉDRO COMMERCIAL SPONSORSHIP & PARTNERSHIP OPPORTUNITIES 2017 COMMERCIAL SPONSORSHIP & PARTNERSHIP OPPORTUNITIES 2017 ONE OF AFRICA’S LEADING CLUBS SÉWÉ SPORT DE SAN-PÉDRO Séwé Sport de San-Pédro is a leading African football club playing in the Côte d’Ivoire top-flight league - Ligue 1, which will be broadcast by Canal + media group in 2017. QUICK FACTS In 2016, the club finished runner-up in Ligue 1 qualifying for the Confederation of FULL NAME Séwé Sport de San-Pédro African Football (CAF) Champions League in 2017, the continents premier club football NICKNAME Séwéké competition and the equivalent to the UEFA Champions League. Games will be FOUNDED 1977 broadcast on beIN Sports and Canal + networks. STADIUM Stade de San Pedro & Stade Robert Champroux CAPACITY 8,000 & 20,000 Séwé Sport de San-Pédro has won three Côte d’Ivoire Ligue 1 titles in 2012, 2013 and FAN CLUB San Pedro 2014 and are the current holders of the Côte d’Ivoire Cup, which they won earlier this year. COLOURS Home - Blue Shirt/Shorts & White Socks Away - White Shirt/Shorts/Socks The club regularly qualifies for inter African Club tournaments finishing runner-up in Third - Florescent Green Shirt/Shorts/Socks CAF Confederation Cup 2014. PRESIDENTS Mr Eugene Diomande and Mr Paul-Dominique Win Vacharasinthu TEAM MANAGER Njoya Mesack Mauril The club was purchased in 2016 by TRIBUS P Sport a leading football and sports marketing agency based in Asia and Europe. The new owners plan to invest in the Côte d’Ivoire has produced some of the world’s greatest players including: Kolo and club and win the African Champions League. -

ASEC Mimosas Ser L’Échéance Sur Une Dernière Rencontre Toujours Périlleuse

LES ENFANTS S’AMUSENT MAGAZINE N°1525 VENDREDI 14 MAI 2021-300 FCFA P2 Éditorial Pas le moment de chômer ! La succession de jours fériés cette semaine a mis le pays au ralenti pour permettre aux élèves et travailleurs de célébrer les fêtes religieuses et passer du temps avec leurs proches. Ainsi va le rythme d’une Nation, ces jours étant comme une res- piration dans la folle marche du monde, toujours plus rapide. Tous les secteurs d’activité ne sont cepen- dant pas logés à la même enseigne. Notre monde, celui du football, ne connait pas de jours fériés, tout comme ceux de l’hô- tellerie, de la restauration, du spectacle, de la santé, de la police ou encore de la presse et bien d’autres. En effet, la Terre ne s’arrête pas de tourner ces jours-là et il faut bien que la vie continue. Pour revenir au football, une grande partie des matchs se jouent le dimanche, le jour hebdomadaire habituel de repos. Certains championnats vont même plus loin en programmant leurs matchs en priorité les jours fériés pour permettre aux familles de se rendre plus facilement au stade, comme en Angleterre lors du fameux Boxing Day. Nos joueurs, encadrants, jardiniers, cuisi- niers ou journalistes sont donc sur le pont tous les jours. Pas question de chômer à l’heure où notre compétition nationale de Ligue 1 entre dans une phase décisive. Si la défaite contre la SOA le dimanche 9 mai a été un coup d’arrêt dans notre marche vers la Superdivision, notre club demeurait, malgré tout, à l’issue de cette rencontre, maître de son destin en demeu- rant en tête de sa poule avec 3 matchs à disputer. -

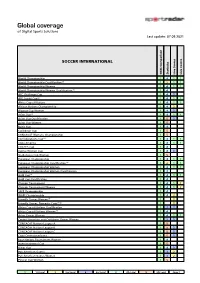

Sportradar Coverage List

Global coverage of Digital Sports Solutions Last update: 07.09.2021 SOCCER INTERNATIONAL Odds Comparison Statistics Live Scores Live Centre World Championship 1 4 1 1 World Championship Qualification (1) 1 2 1 1 World Championship Women 1 4 1 1 World Championship Women Qualification (1) 1 4 AFC Challenge Cup 1 4 3 AFF Suzuki Cup (6) 1 4 1 1 Africa Cup of Nations 1 4 1 1 African Nations Championship 1 4 2 Algarve Cup Women 1 4 3 Asian Cup (6) 1 4 1 1 Asian Cup Qualification 1 5 3 Asian Cup Women 1 5 Baltic Cup 1 4 Caribbean Cup 1 5 CONCACAF Womens Championship 1 5 Confederations Cup (1) 1 4 1 1 Copa America 1 4 1 1 COSAFA Cup 1 4 Cyprus Women Cup 1 4 3 SheBelieves Cup Women 1 5 European Championship 1 4 1 1 European Championship Qualification (1) 1 2 1 1 European Championship Women 1 4 1 1 European Championship Women Qualification 1 4 Gold Cup (6) 1 4 1 1 Gold Cup Qualification 1 4 Olympic Tournament 1 4 1 2 Olympic Tournament Women 1 4 1 2 SAFF Championship 1 4 WAFF Championship 1 4 2 Friendly Games Women (1) 1 2 Friendly Games, Domestic Cups (1) (2) 1 2 Africa Cup of Nations Qualification 1 3 3 Africa Cup of Nations Women (1) 1 4 Asian Games Women 1 4 1 1 Central American and Caribbean Games Women 1 3 3 CONCACAF Nations League A 1 5 CONCACAF Nations League B 1 5 3 CONCACAF Nations League C 1 5 3 Copa Centroamericana 1 5 3 Four Nations Tournament Women 1 4 Intercontinental Cup 1 5 Kings Cup 1 4 3 Pan American Games 1 3 2 Pan American Games Women 1 3 2 Pinatar Cup Women 1 5 1 1st Level 2 2nd Level 3 3rd Level 4 4th Level 5 5th Level Page: -

Governance Models Across Football Leagues and Clubs Marston - Governance Models Across C

Building on the first CIES governance study about national associations and leagues, this second FIFA-mandated research analyses the league-club relationship as well as internal Editions CIES club governance models. The authors draw on core areas of club licensing as a basis for an exploratory global comparative analysis of a sample of eighteen leagues and one- hundred and forty-one clubs spanning all six confederations. Covered here are topics including ownership requirements, political representation and decision-making, financial rights and GOVERNANCE MODELS obligations, players’ status, infrastructure, promotion/relegation and the disciplinary ACROSS FOOTBALL LEAGUES process. The authors outline the limits of where league responsibilities end and club ones AND CLUBS begin. At the club level, the study explores the questions of legal form, political representation and management, administrative structure and the role of supporters and links with the community. Camille Boillat & Kevin Tallec Marston The authors highlight the variety of league- club relationships and internal club governance models across the globe. In general, clubs have a strong voice in the management and governance of their leagues. However, the club-league relationships are far from uniform around the world and cannot be categorized as simply either ‘horizontal’ or ‘vertical’. Clubs themselves have diverse internal governance structures, even if there are some common practices. This book serves as a blueprint for future global benchmarking across leagues and clubs. The research will be a valuable resource for professional football stakeholders as well as the academic field. Camille Boillat, a geographer by training, is a scientific collaborator at the International Centre for Sport Studies (CIES), while Kevin Tallec Marston, who earned his PhD in history, works as a research fellow, CIES Academic A research mandate projects manager and teaches on the FIFA on behalf of Master programme. -

Professional Asian Football Leagues and the Global Market

bs_bs_banner doi: 10.1111/aepr.12112 Asian Economic Policy Review (2016) 11, 16–38 Professional Asian Football Leagues and the Global Market Stefan SZYMANSKI† University of Michigan This paper considers the development potential for professional football (soccer) leagues in Asia. This is set in the context of a global market where playing talent is easily bought and sold, and fans are attracted by the highest quality of play which they mostly consume via screens. The paper highlights the relative underdevelopment of Asian leagues given the size and growing economic power of the Asian markets, and suggests some ways in which this might change in the future. Key words: football, professional league, soccer, sport JEL codes: Z21, Z28 1. Introduction Fifty years ago, if you were a supporter of Liverpool Football Club living in Asia, and you wanted to know how they had fared in the FA Cup played at Wembley in England, your best bet would have been to look in your local newspaper the following day (they beat Leeds 2-1 in 1965). Twenty-five years ago or so, in much of Asia you would still have needed to consult the newspaper, but in some countries at least you probably could have watched it live on TV, possibly in a local bar (they beat Sunderland 2-0 in 1992). In 2015, Liverpool lost the semi-final to Aston Villa, a game that you could easily have watched live on your mobile phone throughout most of Asia. Of course, you might not be that bothered, since the FA Cup is not the prestigious tournament it was even 25 years ago, and Liverpool fans care much more about qualifying for the Champions League, which did not exist a quarter of century ago. -

The KA Leagues 2017 2018

WORLD TIER 5 the KA Football Leagues Global Rating for 2017/18 Season ★★★★★★ 1 World Ultimate 4 ★★★★★ 1 the Kick Algorithms ® 2 World Top CONTINENTAL TIER 21 www.kickalgor.com ★★★★ 3 Upper Continental 7 ★★★ 4 Prime Continental 6 ★★ 5 Lower Continental 8 INTER-ZONE TIER 23 ★☆ 6 Upper Inter-Zone 2 ★ 7 Middle Inter-Zone 10 ☆ 8 Lower Inter-Zone 11 DOMESTIC TIER 34 + ∞ 9 Intermediate Class 16 10 Secondary Class 18 Elementary Class ∞ Leagues Rated 83 26.07.2017 Positions Attendance League Conf/Fed up/down Fed Cont FIFA NT Players Players Clubs Country League Pts Class the KA Rate Code +/- Place Latin characters (eng/fra/trans) Country Continent Class Rank Rank Rank FWC Cont Ch WORLD TIER 1 ★★★★★★ World Ultimate Class 1 ENG Premier League UEFA 1 165,536 ★★★★★★ WRU_1.546_20+ ≡ ⦿ 1 3 13 120 235 2 ESP ! La Liga UEFA 713,803 ★★★★★★ WRU_1.504_20+ ≡ ⦿ 1 1 11 65 89 3 ITA " Serie A UEFA 693,365 ★★★★★★ WRU_1.462_20+ +1 ⦿ 1 4 12 82 90 4 GER # Bundesliga UEFA 678,402 ★★★★★★ WRU_1.420_18+ -1 ⦿ 1 2 2 77 102 2 ★★★★★ World Top Class 5 FRA $ % Ligue 1 UEFA 431,334 ★★★★★ WRT_1.378_14+ ≡ ⦿ 1 5 10 45 115 CONTINENTAL TIER 3 ★★★★ Upper Continental Class 6 POR & Primeira Liga UEFA 294,101 ★★★★ CTU_1.336_7+ ≡ ⦿ 1 7 6 22 47 7 RUS ' Чемпиона́ т Росси́ и по футбо́ лу UEFA 257,703 ★★★★ CTU_1.294_5+ ≡ ⦿ 1 6 62 34 39 Russian Football Championship 8 TUR ( Süper Lig UEFA 242,485 ★★★★ CTU_1.252_5+ ≡ ⦿ 1 10 33 26 58 9 NED ) Eredivisie UEFA 231,291 ★★★★ CTU_1.210_5+ ≡ ⦿ 1 11 36 20 27 10 BEL * Division 1A Pro League UEFA 209,218 ★★★★ CTU_1.168_4+ +1 ⦿ 1 8 9 12 25 11 UKR + Прем'є́ р-лі́га UEFA 194,526 ★★★★ CTU_1.126_4+ -1 ⦿ 1 9 27 9 24 Premier League 12 MEX , Liga MX CONCACAF 184,322 ★★★★ CTU_1.084_4+ ≡ ⦿ 3 1 14 25 65 4 ★★★ Prime Continental Class 13 SUI - . -

Ashesi University College Improving the Football Industry in Ghana Through Franchising, Licensing and Merchandising

Ashesi University College Improving the Football Industry in Ghana through Franchising, Licensing and Merchandising: A Focus on Domestic Football Teams. By Gilbert Tackie Undergraduate thesis submitted to the Department of Business Administration, Ashesi University College. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Bachelor of Science Degree in Business Administration Supervised by: Dr. Stephen Emmanuel Armah April 2018 IMPROVING THE FOOTBALL INDUSTRY IN GHANA THROUGH FRANCHISING, LICENSING AND MERCHANDISING i Declaration I hereby declare that this undergraduate thesis is my original work and that no part of it has been presented for another degree in this university or elsewhere. Candidate’s Signature: _______________________________ Candidate’s Name: Gilbert Tackie Student Date: 18/04/2018 I hereby declare that the preparation and presentation of this undergraduate thesis was supervised in accordance with the guidelines on supervision of theses established by Ashesi University College Supervisor’s Signature: _________________________________ Supervisor’s Name: Dr. Stephen Emmanuel Armah Date: 18/04/2018 IMPROVING THE FOOTBALL INDUSTRY IN GHANA THROUGH FRANCHISING, LICENSING AND MERCHANDISING ii Acknowledgement I would like to thank Almighty God for giving me life and grace to successfully undertake this study. Also a big thank you to my supervisor Dr. Stephen Armah, your guidance and dedication was instrumental to my completion of this study. To my parents who have been the financiers of all activities during the course of this undergraduate thesis, I want to say thank you and God bless you. I would also like to thank you to Mr. Oti Adjei of the TV3 network for introducing to several team directors and football executives who helped me in undertaking this study. -

Les Centres De Formation En Côte D'ivoire

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RERO DOC Digital Library Publié dans La mobilité internationale des compétences : 143-164, 2004 1 qui doit être utilisé pour toute référence à ce travail Des migrants à qualifier. Les footballeurs africains dans quatre pays européens. Raffaele Poli Institut de géographie de l‘Université de Neuchtel Centre International d‘Etude du Sport (CIES) de Neuchtel Résumé Les footballeurs africains sont présents en grand nombre dans les contingents des clubs européens professionnels. L‘article rend compte des différentes modalités de leurs migrations $ partir de l‘analyse de deux exemples. En amont du mouvement migratoire, l‘étude se concentre sur le phénom(ne des centres de formation de football en Côte d‘Ivoire, et plus particuli(rement dans la commune de Yopougon (Abidjan). En aval, l‘article traite de la distribution spatiale des footballeurs de nationalité africaine dans les deux premi(res ligues professionnelles d‘Allemagne, de France, de Suisse et d‘Italie. Les centres de formation en Cte d‘Ivoire Le 7 février 1999, les ,eunes footballeurs de l‘ASEC 1imosas d‘Abidjan, tous issus de l2Académie 1imos Sifcom, du nom de l‘entreprise de café3cacao 4ui en est le sponsor principal, et tous gés de moins de 18 ans, remportent, $ la surprise générale, la Supercoupe d'Afrique en battant l2Espérance de Tunis. L‘Académie avait été créée en février 1994 $ l‘initiative du -rançais 9ean-1arc :uilloud, ancien manager général du club, grce au soutien d‘une quinzaine d‘actionnaires privés, de la BIAO (Banque Internationale d‘Afrique Occidentale) et ,usqu‘en 1997 de l‘AS 1onaco, club intéressé alors $ ce que l‘ASEC forme des ,oueurs pour les transférer $ des conditions avantageuses1. -

MLS Game Guide

NASHVILLE SC vs. CF MONTRÉAL NISSAN STADIUM, Nashville, Tenn. Saturday, April 24, 2021 (Week 2, MLS Game #16) 1 p.m. CT (TVA Sports; MyTV 30) NASHVILLE SC 2021 CAREER No. Player Pos Ht Wt Birthdate Birthplace GP GS G A GP GS G A 1 Joe Willis GK 6-5 189 08/10/1988 St. Louis, MO 1 1 0 0 137 134 0 1 2 Daniel Lovitz DF 5-10 170 08/27/1991 Wyndmoor, PA 1 1 0 0 147 111 2 13 3 Jalil Anibaba DF 6-0 185 10/19/1988 Fontana, CA 0 0 0 0 231 207 6 14 4 David Romney DF 6-2 190 06/12/1993 Irvine, CA 1 1 0 0 108 93 4 8 5 Jack Maher DF 6-3 175 10/28/1999 Caseyville, IL 0 0 0 0 3 2 0 0 6 Dax McCarty MF 5-9 150 04/30/1987 Winter Park, FL 1 1 0 0 383 351 21 62 7 Abu Danladi FW 5-10 170 10/18/1995 Takoradi, Ghana 0 0 0 0 84 31 13 7 8 Randall Leal FW 5-7 163 01/14/1997 San Jose, Costa Rica 1 1 1 1 22 20 4 5 9 Dominique Badji MF 6-0 170 10/16/1992 Dakar, Senegal 0 0 0 0 141 113 33 17 10 Hany Mukhtar MF 5-8 159 03/21/1995 Berlin, Germany 1 1 0 0 16 14 4 4 11 Rodrigo Pineiro FW 5-9 146 05/05/1999 Montevideo, Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Alistair Johnston DF 5-11 170 10/08/1998 Vancouver, BC, Canada 1 1 0 0 19 16 0 1 14 Daniel Rios FW 6-1 185 02/22/1995 Miguel Hidalgo, Mexico 0 0 0 0 18 8 4 0 15 Eric Miller DF 6-1 175 01/15/1993 Woodbury, MN 0 0 0 0 121 104 0 3 17 CJ Sapong FW 5-11 185 12/27/1988 Manassas, VA 1 0 0 0 277 210 71 25 18 Dylan Nealis DF 5-11 175 07/30/1998 Massapequa, NY 0 0 0 0 19 10 0 0 19 Alex Muyl MF 5-11 175 09/30/1995 New York, NY 1 1 0 0 132 85 11 20 20 Anibal Godoy MF 6-0 165 02/10/1990 Panama City, Panama 1 1 0 1 122 118 6 8 22 Matt LaGrassa -

L'exemple D' ASEC Mimosas Magazine

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET -BOIGNY ABIDJAN / COCODY Unité de Formation de Recherche en Information, Communication et Arts Année Académique 2013 -2014 DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION La problématique de la mévente des journaux des organisations sportives en Cô·te d'Ivoire : l'exemple d' ASEC Mimosas Magazine MEMOIRE DE MAITRISE EN SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION •~ ...-,1111il':1 lj 1rstf'1t itfl, e·..;,,~,,_• •.•.•.•.•, _.- ..,.._ _. ._. 1 Sous la direction de : Présenté par : Dr Antoine KAKOU Ismaila KONE Chargé de Recherche Licencié ès Communication ~.--~ 2013-2014 DEDICACE A Ma mère Sétou OUA TT ARA Merci pour ton soutien et tes bénédictions 3 [ REMERCIEMENTS l A ce stade de l'évaluation de notre travail, nos remerciements vont tout 1 d'abord à mon encadreur, le Docteur Antoine KAKOU, mon Directeur de Mémoire, qui m'a apporté sa disponibilité et sa lumière durant ces r. I" travaux. t J'exprime ma reconnaissance à tous les enseignants de l'UFR Information Communication et Arts pour la qualité des enseignements qu'ils nous ont dispensée. Je tiens aussi à remercier tous les dirigeants du club ASEC Mimosas, en particulier Maître Roger OUEGNIN, le Président du Conseil d'Administration (PCA) dudit club, ainsi que tous ses collaborateurs. Avec lui, tous les autres dirigeants des clubs sportifs ivoiriens ainsi que ceux de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). - Je tiens enfin à remercier M. GOKOGNON Honoré du Service de la scolarité de l'Université, tout le personnel administratif et technique de l'UFRICA / CERCOM, sans oublier mon jeune frère OUATTARA Katia ( doctorant) pour leurs encouragements et leurs conseils constants. -

Football / NON-Live - Season 2009 / 2010

Football / Live coverage - season 2009 /2010 Assoc Country Competition Level 1 Level 2 Level 3 UEFA Austria Bundesliga X UEFA Belgium Pro League X UEFA Czech Republic Czech Liga X UEFA Denmark Superligaen X UEFA England Premiership X UEFA England Championship X UEFA England Fa Cup X UEFA England League Cup X UEFA England League One X UEFA England League Two X UEFA Europe Champions League X UEFA Europe European Championship X UEFA Europe Uefa Cup X UEFA Europe Scotland X UEFA Finland Veikausliiga X UEFA Finland Ykkonen X UEFA Finland Suomen Cup X UEFA France Ligue 1 X UEFA France Ligue 2 X UEFA France Coupe De France X UEFA Germany Bundesliga X UEFA Germany 2. Bundsliga X UEFA Germany Regionalliga X UEFA Germany 3 Liga X UEFA Germany Dfb Pokal X UEFA Greece Super League X UEFA Iceland Landsbankadeild X UEFA Ireland Republic Premier League X UEFA Ireland Republic Division 1 X UEFA Italy Serie A X UEFA Italy Serie B X UEFA Italy Coppa Italia X UEFA Netherlands Eredivisie X UEFA Netherlands EeRste Divisie X UEFA Netherlands Knvb Beker X UEFA Norway Tippeligaen X UEFA Norway Adeccoligaen X UEFA Norway Nm Cupen X UEFA Poland Ekstraklasa X UEFA Portugal Portuguese Liga X UEFA Romania Liga I X UEFA Russia Premier League X UEFA Russia Division 1 X UEFA Scotland Scottish Cup X UEFA Spain Primera Division X UEFA Spain Segunda Division X UEFA Spain Copa Del Rey X UEFA Sweden Allsvenskan X UEFA Sweden Superettan X UEFA Sweden Svenska Cupen X UEFA Switzerland Super League X UEFA Turkey Super Lig X UEFA Ukraine Premier League X Football / Live coverage