Case Celtiche in Liguria 1

Total Page:16

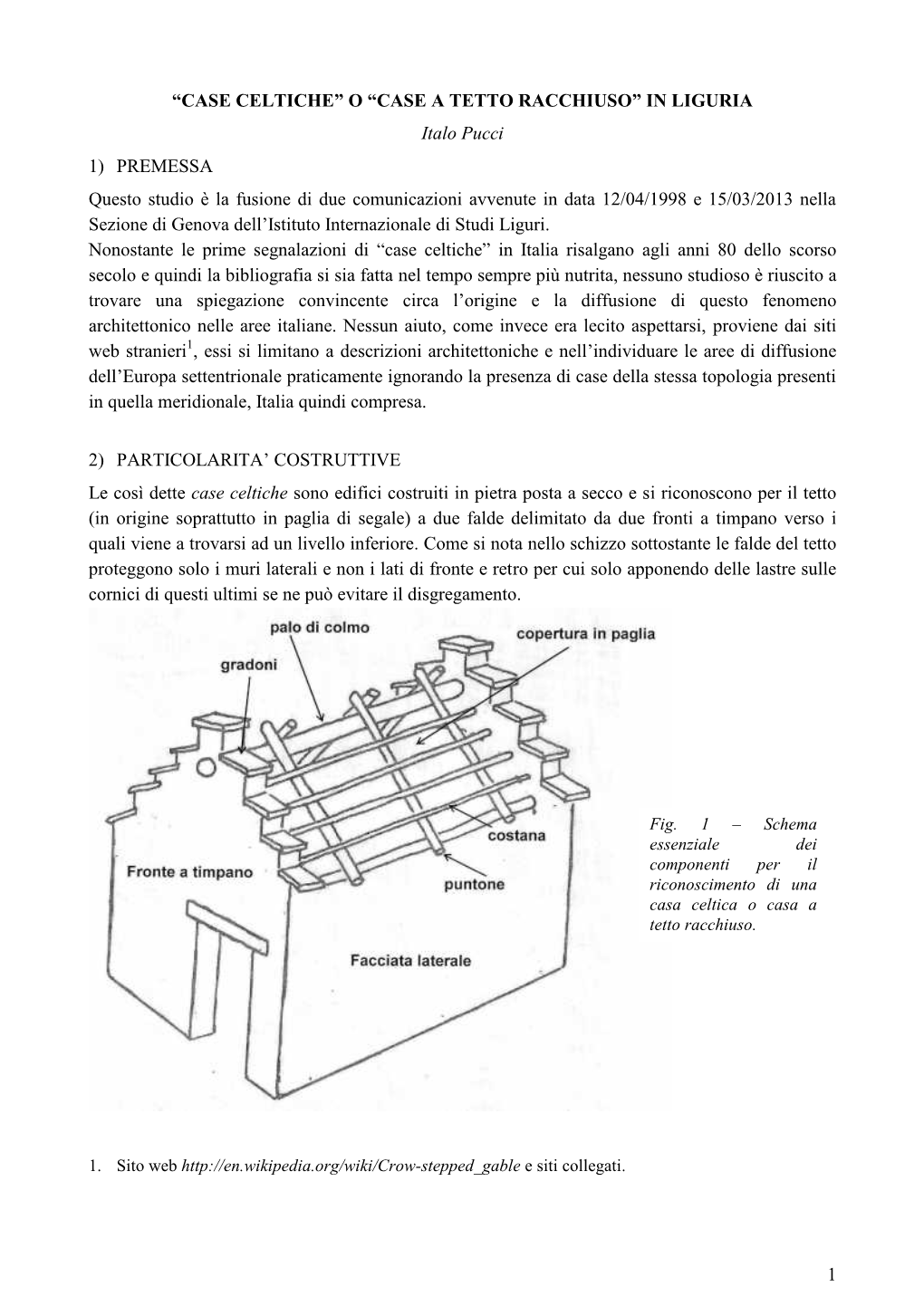

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Calendario Generale FMI Liguria

CO.RE. FMI LIGURIA CALENDARIO GENERALE 2016 DATA SPECIALITA' ORGANIZZATORE LOCALITA' MANIFESTAZIONE NOTE 31/01/2016 MOTOCROSS SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE BEUZI 1° CORSO TEORICO PRATICO 31/01/2016 MOTOCROSS SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE BEUZI 1° NEW ENTRY 31/01/2016 TRIAL MC ALBENGA ALBENGA (SV) MULATRIAL DEL MARE FEBBRAIO 14/02/2016 MOTOCROSS SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE SANDA 1° ALLENAMENTO COLLEGIALE REGIONALE 14/02/2016 TRIAL SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE PRO PARK - CERANESI (GE) 1° CORSO TEORICO PRATICO 21/02/2016 TRIAL SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE PRO PARK - CERANESI (GE) 1° CORSO NEW ENTRY 21/02/2016 MOTOCROSS SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE ARENZANO 2° NEW ENTRY 21/02/2016 ENDURO MC CALVARI DA DEFINIRE ENDURO SPRINT ANNULLATA 21/02/2016 ENDURO MC SANREMO-MC VALLE ARGENTINA OSPEDALETTI (IM) ENDURO SPRINT "MARENDURO" 28/02/2016 MOTOCROSS MC SCIARBORASCA SANDA (SV) Campionato Prov. - MX NON STOP - Tutte le categorie RINVIATA AL 06/03/2016 MARZO 06/03/2016 ENDURO MC SQUADRA CORSE BADALUCCO BADALUCCO (IM) 1° PROVA CRL RINVIATA AL 13/03/2016 06/03/2016 MOTOCROSS MC SCIARBORASCA SANDA (SV) Campionato Prov. - MX NON STOP - Tutte le categorie ANNULLATA 13/03/2016 MOTOCROSS MC CALVARI CALVARI Campionato Prov. - MX NON STOP - Tutte le categorie ANNULLATA 13/03/2016 ENDURO MC DIVISIONE ENDURO SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) ENDURO COUNTRY "HARD RACE LIGURIA" RINVIATA AL 23/10/2016 13/03/2016 ENDURO MC SQUADRA CORSE BADALUCCO BADALUCCO (IM) 1° PROVA CRL 13/03/2016 TRIAL MC CASARZA LIGURE STELLA CORSE CASARZA LIGURE (GE) MULATRIAL DEI CINGHIALI 13/03/2016 CSAS LIGURIA MC CASARZA LIGURE STELLA CORSE CASARZA LIGURE (GE) "BIMBI IN MOTO" 20/03/2016 TRIAL SETTORE TECNICO FEDERALE REGIONALE RAPALLO (GE) 2° CORSO TEORICO PRATICO 20/03/2016 MOTOCROSS MC SQUADRA CORSE BADALUCCO PIEVE DI TECO Campionato Prov. -

Distretto Socio Sanitario N 3 Val Polcevera E Valle Scrivia

Distretto Socio Sanitario N 3 Val Polcevera e Valle Scrivia Comuni di Busalla – Crocefieschi – Ronco Scrivia – Isola del Cantone – Vobbia – Savignone – Casella – Montoggio – Valbrevenna - Serra Ricco’ – S.Olcese – Campomorone – Ceranesi – Mignanego si accolgono le domande per la Non Autosufficienza Dal mese di gennaio 2007, le domande per accedere alla misura economica massima di € 350,00 mensili relative al Fondo per la Non Autosufficienza, istituito con legge regionale 46/2006 e disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1106/2006, potranno essere presentate presso le sedi dei Distretti Socio Sanitari dell' ASL3 Genovese.di seguito indicate: • Rivarolo Via Canepari • Bolzaneto Via Bonghi • Busalla Via alla Stazione di Busalla La misura economica è rivolta a soggetti anziani ultra sessantacinquenni e disabili non autosufficienti. Per Non Autosufficienza si intende “disabilità grave e permanente che comporti l'incapacità della persona a svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana” quali la cura di sé e le attività strumentali. Il modulo di domanda, reperibile presso le sedi dei Distretti Socio Sanitari e Sociali e sui siti internet della ASL 3 genovese (www.asl3.liguria.it) del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e del Comune di Serra Riccò (www.comune.serraricco.ge.it), presentata dalla famiglia o da chi ne fa le veci, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione : • l'ISEE che attesti il reddito del beneficiante inferiore a € 40.000,00 annui che inciderà sull'erogazione della misura secondo le seguenti -

Provincia Località Zona Climatica Altitudine GENOVA ARENZANO D

Premi ctrl+f per cercare il tuo comune Provincia Località Zona climatica Altitudine GENOVA ARENZANO D 6 AVEGNO D 34 BARGAGLI E 341 BOGLIASCO D 25 BORZONASCA D 167 BUSALLA E 358 CAMOGLI D 32 CAMPO LIGURE E 342 CAMPOMORONE D 118 CARASCO D 26 CASARZA LIGURE D 34 CASELLA E 410 CASTIGLIONE CHIAVARESE E 271 CERANESI D 80 CHIAVARI D 5 CICAGNA D 88 COGOLETO D 4 COGORNO D 38 COREGLIA LIGURE E 308 CROCEFIESCHI F 742 DAVAGNA E 522 FASCIA F 900 FAVALE DI MALVARO E 300 FONTANIGORDA F 819 GENOVA D 19 GORRETO E 533 ISOLA DEL CANTONE E 298 LAVAGNA D 6 LEIVI E 272 LORSICA E 343 LUMARZO D 228 MASONE E 403 MELE D 125 MEZZANEGO D 83 MIGNANEGO D 137 MOCONESI D 132 MONEGLIA D 4 MONTEBRUNO F 655 MONTOGGIO E 438 NE D 68 NEIRONE E 342 ORERO D 169 PIEVE LIGURE D 168 PORTOFINO D 3 PROPATA F 990 RAPALLO D 2 RECCO D 5 REZZOAGLIO F 700 RONCO SCRIVIA E 334 RONDANINA F 981 ROSSIGLIONE E 297 ROVEGNO F 658 SAN COLOMBANO CERTENOLI D 45 SANTA MARGHERITA LIGURE D 13 SANTO STEFANO D'AVETO F 1012 SANT'OLCESE D 155 SAVIGNONE E 471 SERRA RICCÌ D 187 SESTRI LEVANTE D 4 SORI D 14 TIGLIETO E 500 TORRIGLIA F 769 TRIBOGNA E 279 USCIO E 361 VALBREVENNA E 533 VOBBIA E 477 ZOAGLI D 17 Provincia Località Zona climatica Altitudine IMPERIA AIROLE D 149 APRICALE D 273 AQUILA D'ARROSCIA E 495 ARMO E 578 AURIGO E 431 BADALUCCO D 179 BAJARDO F 900 BORDIGHERA C 5 BORGHETTO D'ARROSCIA D 155 BORGOMARO D 249 CAMPOROSSO C 25 CARAVONICA D 360 CARPASIO E 720 CASTEL VITTORIO E 420 CASTELLARO D 275 CERIANA D 369 CERVO C 66 CESIO E 530 CHIUSANICO D 360 CHIUSAVECCHIA D 140 CIPRESSA D 240 CIVEZZA D 225 -

E Non Solo Dintorni 75

e non solo dintorni 75 VALPOLCEVERA e VALLESCRIVIA: Busalla, Bolzaneto, Isola, Montoggio, Pontedecimo, QSant’Olcese, Rivuarolo, Ronci o Scrivia, Valbrevenna, Vobbia www.quienonsolo.it 9 La femminilità Roberta, anni 21: “Carpentiera” 12 2 La modernità € Giulio, anni 17: • “Campanaro” 7 1 0 2 E R B M E V O N e l a r t 40 s Matteo e Massimo e i fratelli al top m del design i b SiaMo La Coppia più doLCe deL Mondo Marta fa il formaggio a Ceranesi, Stefano il miele a Serra Riccò: 45 anni in due, fidanzati in nome della terra: “Sgobbiamo e siamo felici, nonostante i politici” i commerciale s.p.a. Timossi commerciale spa è azienda leader nella commercializzazione di acque, bibite, birre, vini e liquori. Con oltre 2.500 referenze riesce a fornire ai propri clienti un attento e dettagliato servizio. Via Chiappella 7 - 16010 - Serra Riccò (GE) - Tel.: 010/7541400 Fax: 010/7541440 www.timossi.it - [email protected]. Lo Zoom Casa, il risparmio con qualità è in vallata ra Campomorone e Ceranesi brillano le ultime novità. Emerge T soprattutto una passione verso il proprio lavoro che tra poco festegge - rà le 70 candeline. Le vetrine dei Fra - telli Rivera mostrano l’evoluzione di una famiglia. ggi, Guido racconta l’attualità: “All’interno dell’edilizia sce - La soluzione per edificare o restaurare tima creatura con infinite idee in tema O gliamo da sempre i nuovi ma - l’ambiente più frequentato giunge di riscaldamento. A Ceranesi, poi, c’è teriali che agevolano il lavoro dei pro - dall’alta Valpolcevera. -

The Contribution to Wildlife Conservation of an Italian Recovery

Nature Conservation 44: 1–20 (2021) A peer-reviewed open-access journal doi: 10.3897/natureconservation.44.65528 RESEARCH ARTICLE https://natureconservation.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity conservation The contribution to wildlife conservation of an Italian Recovery Centre Gabriele Dessalvi1, Enrico Borgo2, Loris Galli1 1 Department of Earth, Environmental and Life Sciences (DISTAV), Genoa University, Corso Europa 26, 16132, Genoa, Italy 2 Museum of Natural History “Giacomo Doria”, Via Brigata Liguria, 9, 16121, Genoa, Italy Corresponding author: Loris Galli ([email protected]) Academic editor: Christoph Knogge | Received 5 March 2021 | Accepted 20 April 2021 | Published 10 May 2021 http://zoobank.org/F5D4BBF2-A839-4435-A1BA-83EAF4BA94A9 Citation: Dessalvi G, Borgo E, Galli L (2021) The contribution to wildlife conservation of an Italian Recovery Centre. Nature Conservation 44: 1–20. https://doi.org/10.3897/natureconservation.44.65528 Abstract Wildlife recovery centres are widespread worldwide and their goal is the rehabilitation of wildlife and the subsequent release of healthy animals to appropriate habitats in the wild. The activity of the Genoese Wild- life Recovery Centre (CRAS) from 2015 to 2020 was analysed to assess its contribution to the conservation of biodiversity and to determine the main factors affecting the survival rate of the most abundant species. In particular, the analyses focused upon the cause, provenance and species of hospitalised animals, the sea- sonal distribution of recoveries and the outcomes of hospitalisation in the different species. In addition, an in-depth analysis of the anthropogenic causes was conducted, with a particular focus on attempts of preda- tion by domestic animals, especially cats. -

Ambito Territoriale Ottimale Della Provincia Di Genova”

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA” SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Segreteria Tecnica ATO ESTRATTO dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 30 Agosto 2012 Decisione N. 1 del 30.08.2012 OGGETTO: Acquisizione al perimetro dell’ATO della Provincia di Genova dell’acquedotto privato Loc. Costa di Sareto in Comune di Ceranesi e del tratto di rete fognaria e dorsale idrica lungo la S.P. 62 (Loc. Gaietta) in Comune di Torriglia. L’anno DUEMILADODICI, addì TRENTA, del mese di AGOSTO, alle ore 9.30 presso la Sala Multimediale dei Servizi Distaccati della Provincia di Genova, Largo F. Cattanei 3, Genova Quarto - si è adunata la Conferenza degli Enti Locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Presiede l’assemblea il Sub Commissario della Provincia di Genova, Dott. Carmine Battista. Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 45) sia in termini di rappresentanza (796.845 abitanti pari al 90,75% della popolazione dell’Ambito), come risulta dalla sottostante tabella: COMUNE PRESENTE ASSENTE ARENZANO X AVEGNO X BARGAGLI X BOGLIASCO X BORZONASCA X BUSALLA X 1 CAMOGLI X CAMPO LIGURE X CAMPOMORONE X CARASCO X CASARZA LIGURE X CASELLA X CASTIGLIONE CHIAVARESE X CERANESI X CHIAVARI -

Oggetto: Approvazione Programma Stralcio D'interventi Urgenti

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA” SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Segreteria Tecnica A.T.O. ESTRATTO dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 9 marzo 2012 Decisione N. 1 OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale 335/2008 – Calcolo degli oneri deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all’ar. 8 sexies, legge 27 febbraio 2009 n. 13 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”. L’anno duemiladodici, addì 9 del mese di marzo, alle ore 9.00 in Genova, presso la Sala multimediale dei Servizi Distaccati della Provincia di Genova, Largo F. Cattanei 3, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti Locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Presiede l’Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli. Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 51 Comuni /67 ) sia in termini di rappresentanza (abitanti pari al 96.81% della popolazione dell’Ambito), come risulta dalla sottostante tabella: COMUNE PRESENTE ASSENTE ARENZANO X AVEGNO X BARGAGLI X BOGLIASCO X BORZONASCA X BUSALLA X CAMOGLI X CAMPO LIGURE X CAMPOMORONE X CARASCO X CASARZA LIGURE X CASELLA X CASTIGLIONE CHIAVARESE X CERANESI X CHIAVARI X CICAGNA X COGOLETO -

INFORMAZIONI PERSONALI De Stefanis Edoardo Giovanni

Curriculum vitae INFORMAZIONI PERSONALI De Stefanis Edoardo Giovanni ESPERIENZA PROFESSIONALE 01/06/1994–01/11/2002 Geologo libero professionista geoSARC Studio Asssociato Ricerche e consulenze geologiche, Genova (Italia) Rilevatore, fotointerprete e come responsabile del settore geofisico presso Studio professionale operante dal 1965 nel campo della geologia applicata all'ingegneria, alla pianificazione territoriale, ambiente e protezione civile. 01/10/1999–30/09/2002 Geologo assunto a tempo determinato Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio e Controllo Tecnico, Genova (Italia) Rilevatore e tecnico incaricato di informatizzazione dati, istruttoria tecnica in relazione agli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici per i Piani Stralcio del Rischio idrogeologico ai sensi della L. 183/89 e D.Lgs. 180/98. Partecipazione alla redazione del Piano di bacino stralcio pilota del T. Sturla (GE). Rilevamento, informatizzazione, elaborazione della carta della suscettività al dissesto, redazione della relazione illustrativa, del piano degli interventi del Piano di bacino Stralcio del T. Gromolo (GE). Geomorfologia rilevatore nell'ambito del Progetto del Servizio Geologico Nazionale IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi) 01/11/2002–31/08/2005 Funzionario tecnico amministrativo Regione Liguria - Settore Politiche e programmi Ambientali poi Settore Piani e Programmi di bonifica Ambientale, Genova (Italia) Assunto presso Regione Liguria come funzionario, presso il Dipartimento Tutela dellAmbiente ed Edilizia, Settore Politiche e programmi -

Trekking Canyoning Pesca Sportiva Orienteering

valli del genovesato TREKKING CANYONING PESCA SPORTIVA ORIENTEERING MOUNTAIN BIKE HORSE WATCHING con il patrocinio di CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA con il contributo di GENOVA CONSORZIO VAL PETRONIO Tour Operators www.bizorfun.com www.iscraib.com INFORMAZIONI UTILI Quota iscrizione Le quote comprendono non è prevista nessuna quota di iscrizione Quanto indicato nei singoli pacchetti. Per le cene è previsto un menù stagionale “Valli Genovesi” con ricette tradizionali dell’antica Minimo dei partecipanti cucina ligure e rivisitazioni in chiave moderna. non è previsto un numero minimo dei partecipanti necessario per l’esecuzione Le quote non comprendono Salvo diversamente specificato, le bevande ai pasti, l’assicurazione Ingressi medico-sanitaria, gli ingressi, gli extra e tutto ciò non Gli ingressi ai Musei/siti a pagamento non sono mai inclusi nella espressamente indicato ne “ la quota comprende”. quota di partecipazione, salvo diversamente indicato Assicurazione medico-sanitaria: su richiesta Sistemazione Ricettiva Per ragioni organizzative indipendenti dalla volontà degli Assicurazione annullamento: su richiesta operatori e per motivi che possono insorgere durante il percorso, la sistemazione ricettiva potrebbe subire variazioni pur restando inalterata la categoria e l’itinerario. Le quote sono per due persone Per quota singola o maggiore di due contattare i tour operators per le quotazioni Validità fino al 31 dicembre 2016 www.entroterragenovese.it natura incontaminata 28 itinerari alla scoperta delle valli del Genovesato cultura paesaggi -

REGIONE LIGURIA Genova, 06/12/2011

REGIONE LIGURIA Genova, 06/12/2011 DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE Prot. n. PG/2011/169050 TERRITORIALE, URBANISTICA Allegati: Class. 2009/G11.6.3/84 Ai Comuni della Provincia di Genova: - Avegno - Borzonasca - Casarza Ligure - Ceranesi - Crocefieschi - Davagna - Genova - Moneglia Oggetto: Prevalenza automatica dei - Montebruno parametri urbanistico-edilizi, - Ne definiti negli articoli da 67 a 83 - Orero della l.r. 16/2008 e s.m., sulla - Propata disciplina dei PUC vigenti, ai - Recco - Savignone sensi dell’art. 88, comma 3. - Sestri Levante - Valbrevenna Ai Comuni della Provincia di Savona: - Alassio - Albissola Marina - Albisola Superiore - Andora - Arnasco - Bergeggi - Boissano - Calice Ligure - Castelbianco - Celle Ligure - Finale ligure - Nasino - Onzo - Quiliano - Rialto - Varazze - Vezzi Portio Ai Comuni della Provincia di Imperia: - Apricale - Aurigo REGIONE LIGURIA - Via Fieschi - 16100 GENOVA - Tel. (010) 54851 – HTTP://WEBMAIL.REGIONE.LIGURIA.IT/EXCHANGE/RICHIESTE-WEB/POSTA IN ARRIVO/REGIONE LIGURIA/02_LANGOSCO/RICHIESTA PUBBLICAZIONE SITO.EML/PREVALENZA AUTOMATICA ART 88 LR 16 2008.DOC/C58EA28C-18C0-4A97-9AF2-036E93DDAFB3/PREVALENZA AUTOMATICA ART 88 LR 16 2008.DOC?ATTACH=1 1 - Badalucco - Borgomaro - Camporosso - Chiusavecchia - Civezza - Diano Castello - Diano Marina - Rezzo - Ventimiglia - Vessalico - Villa Faraldi Ai Comuni della Provincia di La Spezia: - Bonassola - Brugnato - Castelnuovo Magra - Deiva Marina - Follo - La Spezia - Lerici - Levanto - Ortonovo - Portovenere - S. Stefano Magra Alle Amministrazioni Provinciali di: - Genova - Savona - Imperia - La Spezia Con la presente si segnala che, a far data dal 3.1.2012, ai sensi dell’art. 88, comma 3, della l.r. n. 16/2008 e s.m. (come da ultimo modificata dall’art. 1 della l.r. 29.6.2010 n. 8), scatterà l’operatività automatica dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti negli articoli da 67 a 83 della citata l.r. -

LIGURIA Provincia Nome Cognome Cell/Tel

LIGURIA Provincia Nome Cognome Cell/Tel. Disponibilità sul Comune di: Alessandro Navone 3468725234 Genova e comuni limitrofi Alessandro Simonetti 3892625505 Genova e Val Fontana buona 3408736548 Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Uscio, Lumarzo, Alessio Gaspari 3475942781 Davagna, Montoggio, Bargagli Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Uscio, Campomorone, Ceranesi, Lumarzo, Davagna, Montoggio, Bargagli, Torriglia, Montebruno, 3481497024 Angelo Guerrini Fontanigorda, Rovegno, Gorreto, Rondanina, Propata, Fascia, Valbrevenna, 0108317174 Casella, Savignone, Crocefieschi, Vobbia, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone Antonella Oddino 3384400208 Da Recco a Chiavari Antonio Nino Bruzzone 3351224554 Sant Olcese, Molassana, Genova Tutti i comuni dell'Alta Val Trebbia, Alta Val Bisagno, Alta Valle Scrivia, Val Aurora Silanus 3204669326 Fontanabuona, Val d'Aveto, Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Brugnato e tutte le zone limitrofe 3293331118 Genova, Circoscrizione Pegli, Prà, Sestri Voltri e tutta la zona di Montebruno Claudio Barbieri 3396750246 e zone circostanti Val Trebbia 3393601025 Elisabetta Gorlero Zona Tigullio, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Casarza Ligure 0185309459 Enrico Mocka 3924033432 Genova 3881877740 Enzo Arrighini Valbrevenna 0109848775 3387921656 Fabio Damonte Arenzano, Cogoleto, Varazze, Mele, Voltri 109124364 Fabio Orocchi 3483724783 Genova e Provincia, Valle Trebbia Sanremo, Taggia, Terzorio, Riva Ligure, S. Stefano al mare, Pompeiana, Fabio Sappia 3282872418 Cipressa 0185469131 -

Città Metropolitana Di Genova |

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente N. 4/2017 del registro delle Deliberazioni della Conferenza Metropolitana ADUNANZA DEL 29/05/2017 Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE REVISIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DAL 2017 AL 2019. L’anno 2017 addì 29 del mese di maggio alle ore 09:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunita la Conferenza appositamente convocata. All’appello risultano i Comuni di : ARENZANO Assente MOCONESI Assente AVEGNO Assente MONEGLIA Presente BARGAGLI Presente MONTEBRUNO Presente BOGLIASCO Presente MONTOGGIO Presente BORZONASCA Assente NE Presente BUSALLA Assente NEIRONE Assente CAMOGLI Presente ORERO Presente CAMPO LIGURE Assente PIEVE LIGURE Assente CAMPOMORONE Presente PORTOFINO Presente CARASCO Assente PROPATA Presente CASARZA LIGURE Assente RAPALLO Assente CASELLA Presente RECCO Presente CASTIGLIONE CHIAVARESE Presente REZZOAGLIO Assente CERANESI Assente RONCO SCRIVIA Presente CHIAVARI Assente RONDANINA Assente CICAGNA Assente ROSSIGLIONE Presente COGOLETO Presente ROVEGNO Assente COGORNO Presente SAN COLOMBANO CERTENOLI Presente COREGLIA LIGURE Assente SANTA MARGHERITA LIGURE Assente CROCEFIESCHI Assente SANTO STEFANO D'AVETO Assente DAVAGNA Presente SANT'OLCESE Presente FASCIA Assente SAVIGNONE Presente FAVALE DI MALVARO Assente SERRA RICCO' Presente FONTANIGORDA Presente SESTRI LEVANTE Presente GENOVA Presente SORI Presente GORRETO Presente TIGLIETO Assente ISOLA DEL CANTONE Assente TORRIGLIA Assente LAVAGNA Assente TRIBOGNA Assente LEIVI Presente USCIO Assente LORSICA Assente VALBREVENNA Presente LUMARZO Assente VOBBIA Presente MASONE Presente ZOAGLI Assente MELE Presente MEZZANEGO Assente Presenti: 34, MIGNANEGO Presente Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE SINISI PAOLO. Deliberazione della Conferenza metropolitana N.4/2017 pag. 1 di 4 copia informatica per consultazione CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente Accertata la validità dell’adunanza il Sig.