Document D'objectifs Reculée Des Planches-Près-Arbois

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Balades Entre Les Vignes

COLLECTION BALADES ENTRE LES VIGNES Dole 4 MOYENNE 140 M Poligny km de dénivelé Lons-le-Saunier POUR ALLER DE POLIGNY, ON RETIENT SOUVENT QU’ELLE EST LA CAPITALE MONDIALE LE PLUS LOIN… DU COMTÉ. MAIS CETTE CITÉ DE CARACTÈRE EST AUSSI L’HÉRITIÈRE UNE ŒUVRE D’UNE RICHE HISTOIRE ET D’UNE TRADITION VITICOLE AFFIRMÉE. PARCOURS 1 DE DÉCOUVERTE À L’EMBOUCHURE DE LA “RECULÉE” DE POLIGNY, CETTE BALADE VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE DE VESTIGES ET DE VIGNES SECRÈTES • Départ sur le parking jouxtant l’ONF, OÙ DE SUBLIMES PANORAMAS S’OFFRIRONT À VOUS. CÔTÉ VILLE, en haut de la rue de la Doye. VOUS AUREZ L’OCCASION DE DÉCOUVRIR L’HABITAT TRADITIONNEL Pour cette promenade le balisage est jaune puis blanc et rouge (GR 59) puis à La statue du Vigneron est une belle VIGNERON (QUARTIER DE CHARCIGNY). sculpture de bronze dédiée à Wladimir nouveau jaune. Gagneur, célèbre militant et député • En partant de l’ONF, descendez la fouriériste qui se situe Square de Charcigny. Elle valorise les valeurs progressistes du XIXe rue de la Doye puis la rue de Faîte en siècle : l’épanouissement par l’étude (le livre) direction du village, jusqu’au poteau et le travail (le bigot). Un chef d’œuvre signé Marguerite Syamour inauguré en 1889. “Charcigny”. Laissez sur la gauche, la tour de la Sergenterie, les vestiges du château de Grimont au pied duquel coule le UN BELVÉDÈRE Sergenterin. Vous êtes dans le typique 2 quartier vigneron de Charcigny dont les GORGES DE GREUBEY caves affleurent par des trappes sur la rue ; • Au poteau “Charcigny”, prenez la direc- tion “Gorges de Greubey”. -

N° 7-2 Juillet 2009

N° 7-2 PREFECTURE DU JURA JUILLET 2009 I.S.S.N. 0753 - 4787 Papier écologique 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 566 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE .........................................................................................................................................................................................................................567 Arrêté n° 09-123 du 13 juillet 2009 portant subdélégation de signature ................................................................................................567 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE .....................................................................569 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée dégâts de gibier - Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2009 .....................................................................................................................................................................................569 Arrêté préfectoral n° 2009/472 du 29 juin 2009 portant création d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de l’ACCA de VILLERS ROBERT ................................................................................................................................................................570 Arrêté préfectoral n° 2009/473 du 29 juin 2009 portant création d’une -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

LE TRÈS HAUT DÉBIT S'installe Dans Le Jura

COMMUNAUTÉ de COMMUNES Arbois Poligny Salins www.studiolautrec.fr - 2017 www.studiolautrec.fr CONCEPTION/ LE TRÈS HAUT DÉBIT S’INSTALLE ©Conseil Départemental du Jura - DGS - SIG/SAN - juin 2017 - IGN - Plan France Très Haut débit Très - juin 2017 IGN Plan France - DGS SIG/SAN du Jura ©Conseil Départemental dans le Jura CARTE/ Fotolia©leungchopan Fotolia©leungchopan PHOTO/ PHOTO/ LE DÉPARTEMENT DU JURA AVEC LE CŒUR DU JURA Le réseau Le réseau AUJOURD’HUI DE DEMAIN NIVEAU DE DÉBIT INTERNET CALENDRIER LISTE DES COMMUNES 100 mbit/s et plus PRÉVISIONNEL DU PROJET 30 à 100 mbit/s 8 à 30 mbit/s Les opérations de Montée en Fibre (Ftth) 3 à 8 mbit/s Débit s’effectueront de 2018 à Montée en débit moins de 3 mbit/s fin 2019. LA CHAPELLE Les opérations FTTH s’effectue- LA CHAPELLE ARBOIS SURFURIEUSE ront du second semestre 2018 à SURFURIEUSE SAINTTHIEBAUD la fin 2021, selon une priorisation SAINTTHIEBAUD ARESCHES SAIZENAY SAIZENAY SAINTCYR AIGLEPIERRE SALINS SAINTCYR SALINS MONTMALIN GERAISE donnée par la Communauté de AIGLEPIERRE GERAISE BERSAILLIN LES ASURES LESBAINS MONTMALIN MOLAMBOZ CLUCY Communes d’Arbois, Poligny, LES ASURES LESBAINS MONTIGNY MARNOZ MOLAMBOZ MARNOZ CLUCY VADANS MONTIGNY BESAIN LA FERTE LESASURES CERNAN Salins, Cœur du Jura. VADANS CERNAN PRETIN DOURNON LA FERTE LESASURES PRETIN DOURNON VILLERS MATHENAY VILLETTE BRACON VILLETTE LESARBOIS VILLERS MATHENAY BRACON BIEFMORIN LESBOIS ABERGEMENTLESTHESY LESBOIS LESARBOIS AUMONT ABERGEMENTLEGRAND AUMONT ABERGEMENTLESTHESY IVORY THESY ABERGEMENTLEGRAND IVORY BRACON OUSSIERES ABERGEMENT -

3B2 to Ps Tmp 1..75

1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

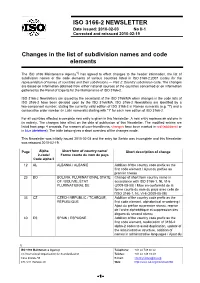

ISO 3166-2 NEWSLETTER Changes in the List of Subdivision Names And

ISO 3166-2 NEWSLETTER Date issued: 2010-02-03 No II-1 Corrected and reissued 2010-02-19 Changes in the list of subdivision names and code elements The ISO 3166 Maintenance Agency1) has agreed to effect changes to the header information, the list of subdivision names or the code elements of various countries listed in ISO 3166-2:2007 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code. The changes are based on information obtained from either national sources of the countries concerned or on information gathered by the Panel of Experts for the Maintenance of ISO 3166-2. ISO 3166-2 Newsletters are issued by the secretariat of the ISO 3166/MA when changes in the code lists of ISO 3166-2 have been decided upon by the ISO 3166/MA. ISO 3166-2 Newsletters are identified by a two-component number, stating the currently valid edition of ISO 3166-2 in Roman numerals (e.g. "I") and a consecutive order number (in Latin numerals) starting with "1" for each new edition of ISO 3166-2. For all countries affected a complete new entry is given in this Newsletter. A new entry replaces an old one in its entirety. The changes take effect on the date of publication of this Newsletter. The modified entries are listed from page 4 onwards. For reasons of user-friendliness, changes have been marked in red (additions) or in blue (deletions). The table below gives a short overview of the changes made. This Newsletter was initially issued 2010-02-03 and the entry for Serbia was incomplete and this Newsletter was reissued 2010-02-19. -

DDAF Du JURA

PREFET DU JURA Lons.Le.Saunier, le 19 décembre 2018 Service économie agricole Bureau Installation, Investissements et Foncier PUBLICATION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE SURFACE AGRICOLE En application des articles R331-4 et D.331-4 du code rural et de la pêche maritime DEMANDEUR : Mme VUILLIEN Christelle DESCRIPTION DU PROJET : Installation non aidée au sein du GAEC DU TUNNEL (projet changement de nom : GAEC DU RENOUVEAU) IDENTIFICATION DES BIENS : Commune de BRACON Réf. Cadastrale Surface Propriétaires C 085 1 ha 82 a 60 ca M. CASTELLA Bernard C 031 0 ha 92 a 72 ca M. CASTELLA Bernard B 305 0 ha 20 a 50 ca M. CASTELLA Bernard C 056 5 ha 04 a 05 ca M. LACROIX Cyrille C 057 0 ha 21 a 60 ca M. LACROIX Cyrille C 061 2 ha 89 a 72 ca M. LACROIX Cyrille C 062 1 ha 61 a 10 ca M. LACROIX Cyrille B 292 1 ha 56 a 90 ca M. LACROIX Cyrille B 05 1 ha 13 a 95 ca M. LACROIX Cyrille B 300 1 ha 40 a 00 ca M. LACROIX Cyrille Commune de PONT D’HERY ZE 001 3 ha 05 a 70 ca M. CUYNET Denis Commune d’ARBOIS ZM 023 11 ha 09 a 00 ca M. CUYNET Denis Commune de MESNAY ZC 031 1 ha 75 a 50 ca M. DUQUET Jean-Pierre Commune d’IVORY Réf. Cadastrale Surface Propriétaires ZD 022 11 ha 47 a 27 ca Mme MAIRE Simone ZE 010 4 ha 88 a 86 ca Mme MAIRE Simone ZD 019 6 ha 92 a 72 ca M. -

BAUMES, CIRQUES ET RECULEES EN ARBOIS (Jura)

Club Alpin Français d’Ile de France Michel LOHIER (tel : 02 32 51 90 15 ou à défaut 06 12 62 14 53) BAUMES, CIRQUES ET RECULEES EN ARBOIS (Jura) code 08-RW 23 niveau : M 22 au 24 mars 2008 édition du 2 janvier 2008 Cette randonnée au pied du Jura pourrait s’intituler : du sel, du vin et de l’eau . En effet à Salins, les salaisons de Séquanie étaient déjà très réputées du temps des Romains. Le sel valait plus que l’or au 17 e siècle et était conservé dans des lieux puissamment gardés comme à Arc et Senans à une trentaine de kilomètres de Salins. La première AOC de France est constituée de 5 cépages : Savagnin, Chardonnay, Pinot noir, Trousseau et Poulsard, donnant ce goût si particulier au vin d’Arbois. C’est dans la région que Louis Pasteur mena ses recherches sur la fermentation. Enfin l’eau qui a dessiné à travers des bancs calcaires ou marneux ces vallées aux parois abruptes formant baumes, cirques et reculées. Sans plus attendre voici le programme : Vendredi 21 mars : Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ? Rendez - vous dans le hall de la gare de Mouchard à 22h à l’arrivée du train. Transfert routier pour Salins les Bains . Hébergement en hôtel. Samedi 22 mars : Visite des Salines puis à pied au départ de Salins, Fort Saint André (construit par Vauban), Croix de Prétin, premiers vignobles à Montigny les Arsures, Arbois, visite de cave. Hébergement en ½ pension en hôtel pour 2 nuits. 4h30 Montée : 300 m Descente : 354 m Dimanche 23 mars : Circuit du Cirque du Fer à Cheval : Arbois, Mesnay, la Roche du Feu, les Planches près Arbois, cascade des Tufs et source de la Cuisance, le chemin des Diligences, belvédère du Fer à Cheval, Arbois. -

La Cartonnerie De Mesnay

Le patrimoine naturel de la Reculée des Planches Le site étonne toujours par la richesse et la diversité des formes, des La Cartonnerie de Mesnay Turbine matières et des couleurs qui composent un paysage unique. Le Lagunage ancien site industriel aux portes de la vent y est parfois vif, la lumière et l’ombre sont complices, l’eau tumultueuse rafraîchit, la roche en impose et les forêts des pentes Reculée des Planches-Près-Arbois respirent le sauvage. Le vol d’un rapace sur fond d’azur, l’odeur poivrée de l’asaret d’Europe surprennent le visiteur qui, parfois, presque à regret y rencontre des hommes, des femmes dont les a communauté de communes Arbois Vignes & Villages, Pays de activités ont marqué depuis plusieurs millénaires le paysage. La Louis Pasteur vous propose de découvrir le site de la Cartonnerie. Ici, il sera question du riche passé industriel du site, de la rivière Départ nature « sauvage » n’existe quasiment plus en France mais de Histoire L Cuisance et des interactions entre l’un et l’autre. Nous évoquerons la du site nombreuses merveilles attendent cependant le voyageur et le force hydraulique et son utilisation, les activités humaines et les curieux de nature. milieux naturels. Le parcours que vous allez suivre vous apprendra : • Où rechercher la trace d’un ancien moulin ? • Comment est constituée une installation hydroélectrique ? • Comment calculer le débit d’un cours d’eau ? Dégrilleur • D’où vient le nom de Cuisance ? Cuisance • Pourquoi cette rivière produit du tuf (ou travertin) ? • Que faisait un martinet au Dérochoir ? • Qui est propriétaire de la rivière (mais pas de l’eau !) ? Un ouvrage présente tous les aspects de la Reculée • Comment produire de l’électricité à partir d’un flux d’eau en des Planches ; naturalistes, mouvement ? historiques, artistiques.. -

Actualisation Des Connaissances Entomologiques Sur Le Site Natura 2000 De La Reculée Des Planches-Près-Arbois (Fr 4301321)

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ENTOMOLOGIQUES SUR LE SITE NATURA 2000 DE LA RECULÉE DES PLANCHES-PRÈS-ARBOIS (FR 4301321) Rhopalocères, odonates et orthoptères 2018 [email protected] CBNFC-ORI - Maison de l’environnement de Franche-Comté www.cbnfc.org 7, rue Voirin - 25 000 Besançon - 03 81 83 03 58 Itrac-Bruneau R., 2018. Actualisation des connaissances entomologiques sur le site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois (FR 4301321) – Rhopalocères, odonates et orthoptères. Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés. Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages, Pays de Louis Pasteur. 32 p. + annexes. Clichés de couverture • Mâle d’Omocestus haemorrhoidalis (Raphaëlle Itrac-Bruneau). • Pelouse sur dalle au Bief de Corne (Guillaume Doucet). CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE – OBSERVATOIRE REGIONAL DES INVERTEBRES Actualisation des connaissances entomologiques sur le site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois (FR 4301321) Rhopalocères, odonates et orthoptères Relevés de terrain : Raphaëlle Itrac-Bruneau Étude réalisée par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté Rédaction : Raphaëlle Itrac-Bruneau – Observatoire régional des Invertébrés Saisie des données : Stéphanie Breda, Frédéric Mora et Raphaëlle Itrac- Avec l’aide de la DREAL Bruneau Bourgogne-Franche-Comté Mise en page : Justine Amiotte-Suchet Partenaire technique : Relecture : François Dehondt et Frédéric Mora Actualisation des connaissances entomologiques sur le site Natura 2000 -

CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur Du Jura (Siren : 200071595)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura (Siren : 200071595) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Poligny Arrondissement Dole Département Jura Interdépartemental non Date de création Date de création 16/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. DOMINIQUE BONNET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 4, rue du Champ de Foire Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 39800 POLIGNY Téléphone 03 84 73 77 58 Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 22 889 1/6 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 38,06 Périmètre Nombre total de communes membres : 66 Dept Commune (N° SIREN) Population 39 Abergement-le-Grand (213900020) 61 39 Abergement-le-Petit (213900038) 46 39 Abergement-lès-Thésy (213900046) 59 39 Aiglepierre (213900061) 461 39 Arbois (213900137) 3 523 39 Aresches (213905862) 31 39 Aumont (213900285) 480 39 Barretaine (213900400) 179 39 Bersaillin (213900491) 421 39 Besain (213900509) 171 39 Biefmorin (213900541) 107 39 Bracon (213900723) 279 39 Brainans (213900731) 176 39 Buvilly (213900814) -

Wege Und Ziele Weitwandern in Europa

Wege und Ziele Weitwandern in Europa Zeitschrift des Vereins Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe 29 August 2009 Altmühltal bei Gungolding Themenschwerpunkte: • Weitwanderforum • Altmühltal Panoramaweg • Franche Comté • Pyrenäentraverse • Schwäbische Alb 3 Editorial Wanderung zur „Perle der Rhön“ - Mitgliederversammlung 2009 Katharina Wegelt 5 Termine: • Wanderung im Herbst im Naturpark Obere Donau • Mitgliederversammlung im April 2010 6 Kurz notiert: • Neu im Internet: Elektronisches Wandertagebuch • Ziel erreicht: Schwäbische Alb jetzt UNESCO geschützt Katharina Wegelt 7 Warum wandern wir? Wie wandern wir? Wohin wandern wir? Das Netzwerk Weitwandern - ein Forum zum Gedankenaustausch Lutz Heidemann 9 Stimme 1: Eine Außensicht auf das „Netzwerk“ Was treibt Trekker? Prof. Dr. Rainer Brämer 11 Stimme 2: Weitwanderer sind doch ganz anders; sie staunen und freuen sich. Der Prolog gehört dazu. Prof. Dr. Friedmar Erfurt 14 Stimme 3: Die Selbstdarstellung von „Netzwerk Weitwandern“ Was bedeutet Weitwandern? Eine Einführung für diejenigen, die diese Leidenschaft noch nicht kennen. Dr. Lutz Heidemann 16 Zum 60. Geburtstag des Alpenforschers Prof. Dr. Werner Bätzing Gerhard Wandel 18 Auf dem Altmühltal Panoramaweg Harald Vielhaber 28 Auf Treidelwegen, Landsträßchen, Forstautobahnen und Maultierpfaden durch die Franche-Comté Gerhard Wandel 34 Pyrenäen-Traverse (Teil 1) Auf HRP, GR 10 und GR 11 vom Atlantik zum Mittelmeer Alwin Müller 45 Qualitätswanderwege auf der Schwäbischen Alb und Einladung zum Wanderwochenende im Oktober 2009 Günther Krämer 48 Impressum Seite 2 Editorial Wanderung zur „Perle der Rhön“ Wochenende in Hilders-Oberbernhards zur Mitgliederversammlung 2009 Liebe Netzwerk- und Wanderfreunde, liebe Leser, Das Wochenende in Hilders-Oberbernhards ist Geschichte, doch die Eindrücke bleiben. In angenehmem, fast schon familiärem Rahmen fand am Wochenende 24. bis 26.