9783453270510 Leseprobe 01.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Roots Radical – Place, Power and Practice in Punk Entrepreneurship Sarah Louise Drakopoulou Dodd

Roots radical – Place, power and practice in punk entrepreneurship Sarah Louise Drakopoulou Dodd The significance continues to grow of scholarship that embraces critical and contextualized entrepreneurship, seeking rich explorations of diverse entrepreneurship contexts. Following these influences, this study explores the potentialized context of punk entrepreneurship. The Punk Rock band Rancid has a 20-year history of successfully creating independent musical and related creative enterprises from the margins of the music industry. The study draws on artefacts, interviews and videos created by and around Rancid to identify and analyse this example of marginal, alternative entrepreneurship. A three-part analytic frame was applied to analysing these artefacts. Place is critical to Rancid’s enterprise, grounding the band socially, culturally, geographically and politically. Practice also plays an important role with Rancid’s activities encompassing labour, making music, movement and human interactions. The third, and most prevalent, dimension of alterity is that of power which includes data related to dominance, subordination, exclusion, control and liberation. Rancid’s entrepreneurial story is depicted as cycles, not just a linear journey, but following more complicated paths – from periphery to centre, and back again; returning to roots, whilst trying to move forwards too; grounded in tradition but also radically focused on dramatic change. Paradox, hybridized practices, and the significance of marginal place as a rich resource also emerged from the study. Keywords: entrepreneurship; social construction; punk rock; paradox; marginality; periphery Special thanks are due to all the punks and skins who have engaged with my reading of the Rancid story, and given me so much support and feedback along the way, especially Rancid’s drummer, Branden Steineckert, Jesse from Machete Manufacturing, Kostis, Tassos (Rancid Punx Athens Crew) and Panayiotis. -

Lange Nacht Der Museen JUNGE WILDE & ALTE MEISTER

31 AUG 13 | 18—2 UHR Lange Nacht der Museen JUNGE WILDE & ALTE MEISTER Museumsinformation Berlin (030) 24 74 98 88 www.lange-nacht-der- M u s e e n . d e präsentiert von OLD MASTERS & YOUNG REBELS Age has occupied man since the beginning of time Cranach’s »Fountain of Youth«. Many other loca- – even if now, with Europe facing an ageing popula- tions display different expression of youth culture tion and youth unemployment, it is more relevant or young artist’s protests: Mail Art in the Akademie than ever. As far back as antiquity we find unsparing der Künste, street art in the Kreuzberg Museum, depictions of old age alongside ideal figures of breakdance in the Deutsches Historisches Museum young athletes. Painters and sculptors in every and graffiti at Lustgarten. epoch have tackled this theme, demonstrating their The new additions to the Long Night programme – virtuosity in the characterisation of the stages of the Skateboard Museum, the Generation 13 muse- life. In history, each new generation has attempted um and the Ramones Museum, dedicated to the to reform society; on a smaller scale, the conflict New York punk band – especially convey the atti- between young and old has always shaped the fami- tude of a generation. There has also been a genera- ly unit – no differently amongst the ruling classes tion change in our team: Wolf Kühnelt, who came up than the common people. with the idea of the Long Night of Museums and The participating museums have creatively picked who kept it vibrant over many years, has passed on up the Long Night theme – in exhibitions, guided the management of the project.We all want to thank tours, films, talks and music. -

The Long History of Indigenous Rock, Metal, and Punk

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Not All Killed by John Wayne: The Long History of Indigenous Rock, Metal, and Punk 1940s to the Present A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in American Indian Studies by Kristen Le Amber Martinez 2019 © Copyright by Kristen Le Amber Martinez 2019 ABSTRACT OF THESIS Not All Killed by John Wayne: Indigenous Rock ‘n’ Roll, Metal, and Punk History 1940s to the Present by Kristen Le Amber Martinez Master of Arts in American Indian Studies University of California Los Angeles, 2019 Professor Maylei Blackwell, Chair In looking at the contribution of Indigenous punk and hard rock bands, there has been a long history of punk that started in Northern Arizona, as well as a current diverse scene in the Southwest ranging from punk, ska, metal, doom, sludge, blues, and black metal. Diné, Apache, Hopi, Pueblo, Gila, Yaqui, and O’odham bands are currently creating vast punk and metal music scenes. In this thesis, I argue that Native punk is not just a cultural movement, but a form of survivance. Bands utilize punk and their stories as a conduit to counteract issues of victimhood as well as challenge imposed mechanisms of settler colonialism, racism, misogyny, homophobia, notions of being fixed in the past, as well as bringing awareness to genocide and missing and murdered Indigenous women. Through D.I.Y. and space making, bands are writing music which ii resonates with them, and are utilizing their own venues, promotions, zines, unique fashion, and lyrics to tell their stories. -

Pride & Tradition

STREET DATE: MAY 1, 2012 PIR056 - CD/LP EXCLUSIVE RELEASE HARRINGTON SAINTS Pride & TradiTion CATALOG No: PIR056 Pride & Tradition CD UPC: 8 79198 00909 2 LP UPC: 8 79198 00908 5 Continually referred to as the cream of the new streetpunk and Oi! crop, HARRINGTON SAINTS have FILE: PUNK/Oi! “H” now picked up the banner to lead the charge of the worldwide resurgence of the genre. Pride & Tradition is the second long player by the Bay Area’s premier streetpunk band. Produced by Lars Frederiksen STREET: MAY 1, 2012 (RANCID, OLD FIRM CASUALS), Pride & Tradition contains eleven brand new tracks of anthemic and FORMAT: CD/LP blistering street rock-n-roll, with lyrics that are insightful, timely and unapologetic. The entire LP exudes the live passion for which these boys have come to be known. SRLP: $9.98/$12.98 30/NONE MARKETING / SELLING POINTS BOX LOT: • Digipak CDs packaged with gold foil stamp and eight panel poster insert LABEL: PIRATES PRESS RECORDS • Pressed on color vinyl packaged with foil stamp LP jacket • Includes digital download RESTRICTIONS: NONE FOR FANS OF COCK SPARRER | RANCID | BOOZE & GLORY | OLD FIRM CASUALS | BOUNCING SOULS | SHAM 69 | COCKNEY REJECTS TARGET MARKETS Bay Area (hometown) | Houston | Los Angeles | Chicago | New York | Las Vegas | Boston TRACK LIST ORDER NOW! 1. OCD (714) 375-4264 2. Revolution Vique Martin x233 3. The Kids Want More 4. Saturdays In The Sun email: [email protected] 5. Jerry Was A Skin 6. Crime Pays 7. Bread And Roses 8. Thieves, Liars And Cheats 9. Slogans On The Wall Phone (714) 375-4264 • Fax (714) 375-4266 10. -

Marco Pittori

7358 Beverly Blvd Los Angeles, CA 90036 [email protected] | t. 323.936.7020 www.artspacewarehouse.com Mon – Fri 10am – 6pm | Sat 10am – 8pm | Sun 12 – 6pm MARCO PITTORI Marco Pittori was born in Switzerland in 1978. He studied at the School of Design in Aarau, Switzerland working in stone, gravure, screen and letterpress. Pittori creates vibrant artworks that pay homage to the mesmerizing images of Brad Elterman and the mythic culture of 1970’s Hollywood. By using licensed images of Brad Elterman’s photographs, he provides viewers with a window into a fascinating and exclusive time on Los Angeles’ Sunset Strip. Looking through Elterman’s photographs, one can quickly realize that he wasn’t the average teenager growing up in the 1970s. Rather, his celebrity photographs attest that he was living the dream. As his classmates munched on Cap’n Crunch and listened to the new Runaway’s record, Brad hung at the infamous Tropicana Motel with Joan Jett. On weekends, he swam with the The Sex Pistols, frequented the Playboy Mansion, and casually grabbed late night grub with Joey Ramone. Young and clever, Brad knew where to be and how to get in. With his cool demeanor and Bob Dylan hairstyle, he fit the part. At the age of 17, Brad became one of Hollywood’s most influential celebrity photographers, providing uncensored documentation of the gritty-glamorous life of 1970′s Rock n’ Roll. Marco Pittori states of Elterman’s photos, "Brad’s photos provide a rare, often raunchy glimpse into a rock and roll history where it seems Brad is always at the right place at the right time, camera ready.” Some of Marco Pittori’s multi-layered photographs are based on Brad Elterman’s iconic images “Behind the Beverly Hills Hotel, 1977”. -

Roots Radical – Place, Power and Practice in Punk Entrepreneurship Sarah Louise Drakopoulou Dodd*

Entrepreneurship & Regional Development, 2014 Vol. 26, Nos. 1–2, 165–205, http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2013.877986 Roots radical – place, power and practice in punk entrepreneurship Sarah Louise Drakopoulou Dodd* ALBA Graduate Business School, AHEAD, 6-8 Xenias Street, Athens 115 28, Greece (Received 5 February 2013; accepted 16 December 2013) The significance continues to grow of scholarship that embraces critical and contextualized entrepreneurship, seeking rich explorations of diverse entrepre- neurship contexts. Following these influences, this study explores the potentialized context of punk entrepreneurship. The Punk Rock band Rancid has a 20-year history of successfully creating independent musical and related creative enterprises from the margins of the music industry. The study draws on artefacts, interviews and videos created by and around Rancid to identify and analyse this example of marginal, alternative entrepreneurship. A three-part analytic frame was applied to analysing these artefacts. Place is critical to Rancid’s enterprise, grounding the band socially, culturally, geographically and politically. Practice also plays an important role with Rancid’s activities encompassing labour, making music, movement and human interactions. The third, and most prevalent, dimension of alterity is that of power which includes data related to dominance, subordination, exclusion, control and liberation. Rancid’s entrepreneurial story is depicted as cycles, not just a linear journey, but following more complicated paths – from periphery to centre, and back again; returning to roots, whilst trying to move forwards too; grounded in tradition but also radically focused on dramatic change. Paradox, hybridized practices, and the significance of marginal place as a rich resource also emerged from the study. -

Today's TV Programming Aces on Bridge Decodaquote® Celebrity Birthdays Sudoku

8A » Tuesday, August 30,2016 » KITSAPSUN Today’s TV programming MOVIES NEW 8/30/16 11:00 11:30 NOON 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 [KBTC] Sesame Tiger Curious Curious Dino Super Cat in Peg Clifford Nature Wild Wild Ready Odd Jour Steves Inside Poldark (TVG) Psychiatrist’s Couch-Amen Celtic Thunder Legacy [KOMO] KOMO 4News The Chew (TVPG) General Hospital The Doctors Seattle Seattle KOMO 4News News ABC KOMO 4News Wheel J’pardy! Bachelor in After Paradise Middle Fresh- News [KING] New Day NW KING 5News Days of our Lives Dr. Phil (TV14) Ellen DeGeneres KING 5News at 4KING 5News at 5 News News News Evening America’s Got Talent (TVPG) Better Late News [KONG] Cooker No More J. Meyer Tai Chi! News New Day NW Meredith Vieira The Dr. Oz Show Rachael Ray Extra Celeb Inside Holly Dr. Phil (TV14) KING 5News at 9 News Dr Oz [KIRO] Young &Restless KIRO News The Talk (TV14) FABLife (TVPG) Bold Minute Judge Judge News News News CBS Insider ET NCIS (TV14) Zoo (TV14) NCIS: N.O. News [KCTS] Dino Dino Super Thomas Sesame Cat in Curious Curious On the Psychiatrist’s Couch-Amen News Busi PBS NewsHour Magic Moments: The Best of 50s Pop Burt Bacharach’s Best Nitty Gritty [KMYQ] Divorce Divorce Judge Judge Judge Mathis Cops Cops Crime Watch TMZ Dish Mother Mother Two Two Simpson Simpson Mod Mod Q13 News at 9Theory Theory Friends [KSTW] Patern Patern Hot Hot Bill Cunningham People’s Court People’s Court Fam Fam Seinfeld Seinfeld Fam Fam Mike Broke The Flash (TVPG) MADtv (TV14) Broke -

The Interrupters Say It out Loud Mp3, Flac, Wma

The Interrupters Say It Out Loud mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Rock Album: Say It Out Loud Country: Japan Released: 2016 Style: Punk, Ska MP3 version RAR size: 1969 mb FLAC version RAR size: 1921 mb WMA version RAR size: 1691 mb Rating: 4.2 Votes: 717 Other Formats: WMA MP2 ASF TTA AAC DMF RA Tracklist Hide Credits 1 By My Side 2 She Got Arrested 3 Babylon 4 On A Turntable 5 The Prosecutor 6 Control Phantom City 7 Featuring – Tim Timebomb 8 Media Sensation 9 You're Gonna Find A Way Out 10 Divide Us 11 The Valley 12 Good Things 13 Jenny Drinks 14 Loyal Bonus Tracks 15 For No One 16 Judgement Day Credits Art Direction, Layout – J Bonner Backing Vocals [Gang Vocals] – Dash Hutton, Johnny Rossa , Jordis Unga, Kenny Lane , Lauren Benny, Warren Fitzgerald Bass, Piano, Organ [Hamond B3] – Justin Bivona Drums, Percussion – Jesse Bivona Engineer – Johnny Rossa , The Interrupters, Tim Timebomb Executive Producer – Tim Timebomb Guitar, Piano, Organ [Hamond B3], Percussion – Kevin Bivona Lead Vocals – Aimee Interrupter Management – Dan Hodge, Kevin Wolff Mastered By – Gene Grimaldi Mixed By – Aimee Interrupter, Kevin Bivona, Tim Timebomb Photography [Additional Photos] – Ethan Edwards Photography [Cover Photo] – Billy Beans Skelly Producer – The Interrupters Technician [Drum Tech] – Daniel Jensen Tenor Saxophone – Deanna Bogart (tracks: B4) Tenor Saxophone, Vocals – Peter "JR" Wasilewski (tracks: B2) Trombone – Gary Bivona (tracks: B4), Ruben Durazo (tracks: A7) Trombone, Vocals – Buddy Schaub (tracks: B2) Trumpet – Mark Bush (tracks: -

ALBUM PICK Will Be Hundreds of Wandering Fans Looking for the Next Beacon of Hope on the Horizon

- Q - A&M 73015-N Boy Bad 36040-P WCU Band Good Matthew Respect and Power Money, Artists Various INDESTRUCTIBLE LOX THE 2 TUNES SHINY BIG G09,9aitti rVIATTHEW PICK HIT PICK ALBUM Newman. Garry CEO and President Music Warner Kulin. Stan Chairman Canada Music Warner having of tradition the "continues Newman that out points proudly also Kulin existence." year thirty its during achieved has it which industry music Canadian the in position pre-eminent company's the maintain to leadership the provide to continue will he confident "I'm Division. US Canada's Music Warner of head as Newman appointed who Kuhn, says successor," my as appointment Newman's Garry at delighted "I'm 1982. in leaving before Distribution & Sales Marketing, -President Vice Senior of mantle the on took later and Development Business President - Vice as Canada CBS to over moved He 1978. in company the bought EMI until position that holding 1971, in company Canada Records Artists United new the of President first the named was He York. New in Division International RCA's with serving as well as positions sales and operations marketing gaining 1953 in Victor RCA with career his began He Distribution. & Sales Marketing, of -President Vice Senior as 1982 in Music Warner of operation Canadian the joined Kulin leader" market a be to grown has Canada Music Warner guidance his under and years 15 past the for President exceptional an been has Kulin "Stan Caradine. commented operation," our of needs future the to look to Division, US Director Managing and President us requires Canada Music Warner of development - Vice Senior of position the held has Newman 1983. -

Order Form Full

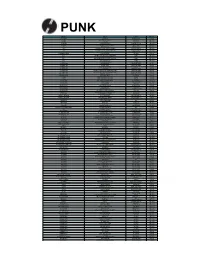

PUNK ARTIST TITLE LABEL RETAIL 100 DEMONS 100 DEMONS DEATHWISH INC RM90.00 4-SKINS A FISTFUL OF 4-SKINS RADIATION RM125.00 4-SKINS LOW LIFE RADIATION RM114.00 400 BLOWS SICKNESS & HEALTH ORIGINAL RECORD RM117.00 45 GRAVE SLEEP IN SAFETY (GREEN VINYL) REAL GONE RM142.00 999 DEATH IN SOHO PH RECORDS RM125.00 999 THE BIGGEST PRIZE IN SPORT (200 GR) DRASTIC PLASTIC RM121.00 999 THE BIGGEST PRIZE IN SPORT (GREEN) DRASTIC PLASTIC RM121.00 999 YOU US IT! COMBAT ROCK RM120.00 A WILHELM SCREAM PARTYCRASHER NO IDEA RM96.00 A.F.I. ANSWER THAT AND STAY FASHIONABLE NITRO RM119.00 A.F.I. BLACK SAILS IN THE SUNSET NITRO RM119.00 A.F.I. SHUT YOUR MOUTH AND OPEN YOUR EYES NITRO RM119.00 A.F.I. VERY PROUD OF YA NITRO RM119.00 ABEST ASYLUM (WHITE VINYL) THIS CHARMING MAN RM98.00 ACCUSED, THE ARCHIVE TAPES UNREST RECORDS RM108.00 ACCUSED, THE BAKED TAPES UNREST RECORDS RM98.00 ACCUSED, THE NASTY CUTS (1991-1993) UNREST RM98.00 ACCUSED, THE OH MARTHA! UNREST RECORDS RM93.00 ACCUSED, THE RETURN OF MARTHA SPLATTERHEAD (EARA UNREST RECORDS RM98.00 ACCUSED, THE RETURN OF MARTHA SPLATTERHEAD (SUBC UNREST RECORDS RM98.00 ACHTUNGS, THE WELCOME TO HELL GOING UNDEGROUND RM96.00 ACID BABY JESUS ACID BABY JESUS SLOVENLY RM94.00 ACIDEZ BEER DRINKERS SURVIVORS UNREST RM98.00 ACIDEZ DON'T ASK FOR PERMISSION UNREST RM98.00 ADICTS, THE AND IT WAS SO! (WHITE VINYL) NUCLEAR BLAST RM127.00 ADICTS, THE TWENTY SEVEN DAILY RECORDS RM120.00 ADOLESCENTS ADOLESCENTS FRONTIER RM97.00 ADOLESCENTS BRATS IN BATTALIONS NICKEL & DIME RM96.00 ADOLESCENTS LA VENDETTA FRONTIER RM95.00 ADOLESCENTS -

Atom and His Package Possibly the Smallest Band on the List, Atom & His

Atom and His Package Possibly the smallest band on the list, Atom & his Package consists of Adam Goren (Atom) and his package (a Yamaha music sequencer) make funny punk songs utilising many of of the package's hundreds of instruments about the metric system, the lead singer of Judas Priest and what Jewish people do on Christmas. Now moved on to other projects, Atom will remain the person who told the world Anarchy Means That I Litter, The Palestinians Are Not the Same Thing as the Rebel Alliance Jackass, and If You Own The Washington Redskins, You're a ****. Ghost Mice With only two members in this folk/punk band their voices and their music can be heard along with such pride. This band is one of the greatest to come out of the scene because of their abrasive acoustic style. The band consists of a male guitarist (I don't know his name) and Hannah who plays the violin. They are successful and very well should be because it's hard to 99 when you have such little to work with. This band is off Plan It X records and they put on a fantastic show. Not only is the band one of the leaders of the new genre called folk/punk but I'm sure there is going to be very big things to come from them and it will always be from the heart. Defiance, Ohio Defiance, Ohio are perhaps one of the most compassionate and energetic leaders of the "folk/punk" movement. Their clever lyrics accompanied by fast, melodic, acoustic guitars make them very enjoyable to listen to. -

KORR 1 Math Guide 2012.Indd 28 03.02.12 19:19 Unter Den Linden Hackesche Höfe ©Landberlin/Gläser ©Berlinpartner/FTB-Werbefotografie

8. Berlin at a glance Brandenburger Tor > © Berlin Partner/FTP-Werbefotografie ved into a focal point for individuals attracted by its liberal lifestyle, modern “zeitgeist” and low-cost living. We advise you to bring a good guidebook in your native language as we cannot extensively cover any Berlin’s features here. But here‘s an overview: History of Berlin First documented in the 13th century, Berlin was successively the capi- tal of the Kingdom of Prussia (1701-1918), the German Empire (1871- 1918), the Weimar Republic (1919-1932), and the Third Reich (1933- 1945). After World War II, the city was divided. East Berlin became the capital of the GDR (East Germany) while West Berlin remained a West German enclave surrounded by the Berlin Wall from 1961-1989. The city was completely separated. It was possible for Westerners to pass Map of Berlin’s twelve districts from one side to the other, but only through strictly controlled check- source: http://www.berlinstadttouren.de/beztour.htm points. For most Easterners, travel to West Berlin or West Germany was no longer possible. In 1971, a Four-Power agreement guaranteed Berlin is the capital city and one of the sixteen states of the Federal access across East Germany to West Berlin and ended the potential for Republic of Germany. The city is subdivided into twelve districts (Be- harassment or closure of the routes. zirke). Each district is subdivided into a number of subdistricts (Orts- teile), which are the local neighborhoods within the districts. Today, In 1989, pressure from the East German population brought a tran- the city of Berlin consists of 95 such subdistricts.