Mitteilungen Der Residenzen-Kommission Der

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Autocratie Ou Polyarchie ? La Lütte Pour Le Pouvoir Politique En Flandre

Autocratie ou polyarchie ? La lütte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 a 1492, d'apres des documents inedits par W. P. BLOCKMANS «II n'y a guere d'opoque, dans nos annales, plus confuse, plus mal oclaircie, que celle dont le point de dopart est la mort de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, et qui finit ä l'avenement au trone de son petit-fils, l'archiduc Philippe le Beau» (i). Plus d'un siecle apres le moment oü Gachard 6crivit ces lignes dans l'introduction de son impressionnante odition de lettres concernant la pöriode envisagoe, nos connaissances ne se sont pas beaucoup otendues au-delä de ce que le grand archiviste en commu- niqua. Et pourtant, cette meme poriode nous semble cruciale dans l'histoire de notre pays, parce que les forces essentielles des gouvernants et des gouvern6s y atteignent un point culminant en un affrontement parfois violent Je tiens ä exprimer ici ma profonde gratitude envers Messieurs A. Verfaulst, M.-A. Arnould, J. Buntinx et ä M. et Mme R. Wellens- De Donder qui, par leurs nombreux conseils et par leurs remarques judicieuses, ont contribud d'une maniere substantielle ä l'elabo- ration de cette publication. (i) L.P. GACHARD, Lettres ineditcs de Maximilien, duc d'Autriche, roi des Romains et empereur, sur les affaires des Pays-Bas, de 1477 ä 1508, dans : Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 2e Serie, II, 1851, pp. 263-452 et III, 1851, pp. 193-328, notamment p. 263. 258 W. P. BLOCKMANS et extremement long. L'issue de ce conflit, proparo par bien d'autres, determina les relations du pouvoir pendant plusieurs ddcennies. -

A Royal Crusade History: the Livre D'eracles and Edward IV's Exile In

A Royal Crusade History: The Livre d’Eracles and Edward IV’s Exile in Burgundy Erin K. Donovan The English King Edward IV (1442-83) had throughout his reign many political, familial, and cultural connections with the Flanders-based court of Burgundy, headed at the time by Duke Charles the Bold. In 1468, King Edward arranged for his sister Margaret of York to marry Duke Charles of Burgundy. The same year he was inducted into Charles’s powerful Burgundian chivalric Order of the Golden Fleece and reciprocally inducted Charles into the English Order of the Garter. In 1470, he was forced into exile for five months when the Earl of Warwick, Richard Neville, placed the former King Henry VI back on the throne. After first unsuccessfully trying to find shelter in Calais, Edward landed in Holland where he was hospitably taken in by Burgundian nobleman Louis de Gruuthuse (also known as Louis de Bruges) at his home in The Hague, and afterwards in Flanders at Louis’s home in Bruges.1 Between 1470 and 1471, Edward was witness to and inspired by the flourishing Flemish culture of art and fashion, including the manuscript illuminations that his host Louis was beginning voraciously to consume at the time. While Edward was in exile he was penniless, and thus unable to commission works of art. However, after his victorious return to the throne in 1471 he had the full resources of his realm at his command again, and over time I would like to extend my deep thanks to the many participants of the British Library’s Royal Manuscripts Conference, held 12-13 December 2011, who provided me with fruitful suggestions to extend my paper’s analysis. -

Jean Froissart, Chroniques 1992-2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO A.A. 2013/2014 TESI DI LAUREA TRIENNALE _____________________________________________ CHRONIQUES DI JEAN FROISSART --- BIBLIOGRAFIA RECENTE _____________________________________________ Relatore Prof. Giovanni Matteo Roccati Candidato Loris Bergagna Matricola: 703780 2 SOMMARIO Premessa ……………………………………………………………………………….. p. 3 Classificazione della bibliografia ……………………………………………………... p. 6 Chroniques di Jean Froissart - Bibliografia recente (1992-2013) ………………… p. 9 Edizioni ………………………………………………………………………………….. p. 10 Studi sui testimoni (manoscritti, produzione libraria) ………………………………..p. 13 Traduzioni ………………………………………………………………………………. p. 15 Studi generali sulle Chroniques ………………………………………………………. p. 17 Diffusione e ricezione dell’opera ………………………………………………………p. 18 Scrittura …………………………………………………………………………………. p. 21 Tematiche generali …………………………………………………………………….. p. 23 Eventi ……………………………………………………………………………………. p. 32 Personaggi ……………………………………………………………………………… p. 36 Riferimenti geografici e all’ambiente naturale ………………………………………. p. 41 Rapporto con altri autori ………………………………………………………………. p. 45 Rapporto testo-immagine ………………………………………………………………p. 46 Conclusioni ………………………………………………………………………………p. 52 Indice bibliografico ………………………………………………………………………p. 53 3 PREMESSA Lo scopo della presente tesi di laurea è di fornire la bibliografia, analizzata metodicamente, concernente le Chroniques di Jean Froissart, uscita nel periodo compreso -

The Catalogue of Medieval

Katarzyna Płonka-Bałus THE CATALOGUE OF MEDIEVAL ILLUMINATED MANUSCRIPTS AND MINIATURES IN THE PRINCES CZARTORYSKI LIBRARY AND MUSEUM, PART 1: THE NETHERLANDS (15TH-16TH CENTURIES) UNIVERSITAS, KRAKÓW 2010, 164 PP., 24 COLOURED PANELS WITH ILLUSTRATIONS, 64 BLACK AND WHITE ILLUSTRATIONS. In the age of concise Internet catalogues and databases created as a part of short-term projects or grants and almost purposefully left as unfinished “open-works,” the book of Ka- tarzyna Płonka-Bałus presents itself as an accomplished result of a thoroughly thought-out and documented project. The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Min- iatures in the Princes Czartoryski Library and Museum, Part 1: The Netherlands (15th-16th Centuries) is the result of long-term research conducted by the author, who during the past ten years devoted a book and a series of articles to several manuscripts from the collection.1 Indeed, the catalogue is another step towards a systematic description of the illuminated manuscripts at the Princes Czartoryski Library and Museum, the goal first announced by the 2001 exhibition “the Puławy Collection of Izabela Czartoryska’s Illuminated Manuscripts” co-organized by the author and Barbara Miodońska.2 The first overview of the Czartoryski collection by Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska was published in the 1934 issue of the Bulletin de la Société Française de Reproduction des Manuscrits à Peintures.3 It played a crucial role in the dissemination of scholarly awareness The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum Library in the Princes Czartoryski and Miniatures Manuscripts Illuminated of Medieval Catalogue The of the collection internationally, but, as the research on European miniature painting pro- gressed, its specific findings required verification. -

The Ghosts of Chroniclers Past: The

Document generated on 03/02/2020 11:15 a.m. Mémoires du livre Studies in Book Culture The Ghosts of Chroniclers Past: The Transmission and Legacy of the Chroniques of Jean Froissart in the Anchiennes Cronicques d’Engleterre compiled by Jean de Wavrin Caroline Prud’Homme Textual Histories Article abstract Histoires textuelles Compared to Georges Chastellain or Jean Molinet, Jean de Wavrin is not a very well Volume 4, Number 2, Spring 2013 known figure of burgundian historiography; he is nonetheless the author of the Anchiennes cronicques d’Engleterre, an extensive historical compilation in six URI: https://id.erudit.org/iderudit/1016738ar volumes that has not yet been edited in full. About 40% of the text is derived from the DOI: https://doi.org/10.7202/1016738ar Chroniques of Jean Froissart. This article investigates the transmission and the transformation of Froissart’s See table of contents Chroniques into the Wavrin compilation through a close reading of an episode (the Flemish wars of 1379-85, Froissart, Book II; Wavrin, volume III) in manuscript context. It evaluates the extent to which Wavrin is faithful to Froissart, and explores complex issues of manuscript transmission. This article also examines Wavrin’s Publisher(s) compiling method and his interventions on his source text taking into account the Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec impact of these interventions on the reader, and the relationship between the materiality of the manuscript and its content. ISSN 1920-602X (digital) Explore this journal Cite this article Prud’Homme, C. (2013). The Ghosts of Chroniclers Past: The Transmission and Legacy of the Chroniques of Jean Froissart in the Anchiennes Cronicques d’Engleterre compiled by Jean de Wavrin. -

The Ghosts of Chroniclers Past: the Transmission and Legacy of The

Document generated on 09/26/2021 4:02 p.m. Mémoires du livre Studies in Book Culture The Ghosts of Chroniclers Past: The Transmission and Legacy of the Chroniques of Jean Froissart in the Anchiennes Cronicques d’Engleterre compiled by Jean de Wavrin Caroline Prud’Homme Textual Histories Article abstract Histoires textuelles Compared to Georges Chastellain or Jean Molinet, Jean de Wavrin is not a very Volume 4, Number 2, Spring 2013 well known figure of burgundian historiography; he is nonetheless the author of the Anchiennes cronicques d’Engleterre, an extensive historical compilation URI: https://id.erudit.org/iderudit/1016738ar in six volumes that has not yet been edited in full. About 40% of the text is DOI: https://doi.org/10.7202/1016738ar derived from the Chroniques of Jean Froissart. This article investigates the transmission and the transformation of Froissart’s See table of contents Chroniques into the Wavrin compilation through a close reading of an episode (the Flemish wars of 1379-85, Froissart, Book II; Wavrin, volume III) in manuscript context. It evaluates the extent to which Wavrin is faithful to Froissart, and explores complex issues of manuscript transmission. This article Publisher(s) also examines Wavrin’s compiling method and his interventions on his source Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec text taking into account the impact of these interventions on the reader, and the relationship between the materiality of the manuscript and its content. ISSN 1920-602X (digital) Explore this journal Cite this article Prud’Homme, C. (2013). The Ghosts of Chroniclers Past: The Transmission and Legacy of the Chroniques of Jean Froissart in the Anchiennes Cronicques d’Engleterre compiled by Jean de Wavrin. -

Merlin As a Prophet in the Manuscripts of the Chroniques Des Bretons and Jean De Wavrin's Chroniques D'angleterre

Merlin as a prophet in the manuscripts of the Chroniques des Bretons and Jean de Wavrin's Chroniques d'Angleterre Article Published Version Fabry-Tehranchi, I. (2018) Merlin as a prophet in the manuscripts of the Chroniques des Bretons and Jean de Wavrin's Chroniques d'Angleterre. Reading Medieval Studies, 44. pp. 81-143. ISSN 0950-3129 (ISBN 9780704915824) Available at http://centaur.reading.ac.uk/87900/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Publisher: University of Reading All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online Merlin as a prophet in the manuscripts of the Chroniques des Bretons and Jean de Wavrin's Chroniques d'Angleterre (15th c.)1 Irène Fabry-Tehranchi British Library In this paper, I will examine how the Prophecies of Merlin by Geoffrey of Monmouth are textually and visually integrated into French prose adaptations of the history of the kings of Britain circulating in Burgundian circles in the 15th century.2 I will study their transmission through codicology, philology and iconography, analysing the translation and interpretation of Merlin's prophecies in the illuminated manuscripts of the anonymous Chroniques des Bretons and Jean de Wavrin's Recueil des Cronicques et Anchiennes Istories de la Grant Bretaigne, also known as Chroniques d'Angleterre. -

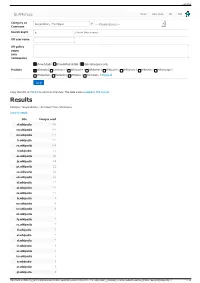

Tools.Wmflabs.Org :: Glamorous.Php

1-10-2013 GLAMorous Tools Olde tools Git Talk Category on Royal Library, The Hague or --- Popular groups --- Commons Search depth 5 (0=just this category) OR user name OR gallery pages (any namespace) Show details | Show limited details | Main namespace only Projects Wikipedia | Commons | Wikisource | Wikibooks | Wikiquote | Wiktionary | Wikinews | Wikivoyage | Wikispecies | Mediawiki | Wikidata | Wikiversity | Toggle all Do it! Copy the URL of this link to return to this view. This data is also available in XML format. Results Category "Royal Library, The Hague" has 776 images. Jump to details Site Images used nl.wikipedia 205 en.wikipedia 153 de.wikipedia 123 fr.wikipedia 111 ru.wikipedia 104 it.wikipedia 53 es.wikipedia 43 ja.wikipedia 26 pt.wikipedia 22 ca.wikipedia 21 uk.wikipedia 21 id.wikipedia 17 pl.wikipedia 14 cs.wikipedia 10 la.wikipedia 9 no.wikipedia 8 he.wikipedia 8 sh.wikipedia 7 fy.wikipedia 7 ro.wikipedia 7 fi.wikipedia 7 sl.wikipedia 7 el.wikipedia 7 tr.wikipedia 6 sv.wikipedia 6 ko.wikipedia 6 is.wikipedia 6 sr.wikipedia 6 gl.wikipedia 6 http://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php?doit=1&category=Royal+Library%2C+The+Hague&use_globalusage=1&ns0=1&depth=5&show_details=1&projects[wikipedia]=1 1 / 33 1-10-2013 hu.wikipedia 6 zh.wikipedia 6 ar.wikipedia 5 simple.wikipedia 5 da.wikipedia 5 hr.wikipedia 5 et.wikipedia 4 jv.wikipedia 4 scn.wikipedia 4 th.wikipedia 4 br.wikipedia 4 mk.wikipedia 4 eo.wikipedia 4 vi.wikipedia 4 bg.wikipedia 4 eu.wikipedia 4 oc.wikipedia 3 fa.wikipedia 3 lt.wikipedia 3 af.wikipedia 3 pcd.wikipedia -

Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger

FUND OG FORSKNING I DET KONGELIGE BIBLIOTEKS SAMLINGER Bind 47 2008 With summaries KØBENHAVN 2008 UDGIVET AF DET KONGELIGE BIBLIOTEK Om billedet på papiromslaget se s. 38. Det kronede monogram på kartonomslaget er tegnet af Erik Ellegaard Frederiksen efter et bind fra Frederik III’s bibliotek Om titelvignetten se s. 42. © Forfatterne og Det Kongelige Bibliotek Redaktion: John T. Lauridsen Redaktionsråd: Ivan Boserup, Grethe Jacobsen, Else Marie Kofod, Erland Kolding Nielsen, Niels Krabbe, Stig T. Rasmussen, Marie Vest Fund og Forskning er et peer-reviewed tidsskrift. Papir: Lessebo Design Smooth Ivory 115 gr. Dette papir overholder de i ISO 9706:1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir. Grafisk tilrettelæggelse: Jakob K. Meile Tryk og indbinding: Rosendahls Fihl Jensen ISSN 0060-9896 ISBN 978-87-7023-025-4 TWO PETALS OF A FLEUR THE “COPENHAGEN FLEUR DES HISTOIRES” AND THE PRODUCTION OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS IN BRUGES AROUND 1480 by Hanno Wijsman1 he 4000 or so manuscripts which count Otto Thott (1703-1785) Tbequeathed to the Royal Library of Denmark contain a certain number of Southern Netherlandish illuminated manuscripts dating from the fifteenth century. Many of them originate from the collec- tion of the Nassau family, which was partially dispersed at a sale in The Hague in 1749.2 But Thott’s collection had many sources. Among the Southern Netherlandish manuscripts that he had acquired by other means, there is a manuscript that has received relatively little atten- tion until now.3 The neglect is unjust, as I would like to argue in this article. 1 I have presented some of the matters discussed in this article in a highly abbrevi- ated form in Hanno Wijsman: Handschriften voor het hertogdom. -

Congress Bruges, 30-31 Januari 2007 Vriendenzaal, Groeningemuseum

Vrienden Musea Brugge Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen Musea Brugge Dijver 12 Radboud Universiteit Nijmegen Dijver 12 B-8000 Brugge Postbus 9103 6500 HD Nijmegen B-8000 Brugge Congress Faith & Fortune, Beauty and Madness Bruges, 30-31 januari 2007 Vriendenzaal, Groeningemuseum For ten days, 26 January - 4 February, 2007, two spectacular exhibitions: ‘Faith & Fortune’ and ‘Beauty and Madness’ will be on display in Bruges (Flanders) in the Palace of Louis de Gruuthuse and in the connected church of Our Lady. Both exhibitions focus on the later Middle Ages: ‘Faith & Fortune’ explores the connection between jewellery and devotion, while ‘Beauty and Madness’ examines the art associated with Duke Philip the Fair of Burgundy on the 500th anniversary of his death. In the Palace of Louis de Gruuthuse, ‘Faith and Fortune’ investigates how both the common people and the elite adorned themselves with badges and studies the meaning of these badges. Presenting some 550 late medieval badges (all produced and/or found in Flanders) in conjunction with 250 devotional objects including paintings, illuminated manuscripts, sculpture, goldsmith work, utensils, images of saints, and rosaries, this show seeks to prove that when a person wore a badge (whether voluntarily or through obligation) they intended to send a message. Because of common themes and visual ideas, other people could easily read the often-complex message. The badges served as a bridge between ‘high’ and ‘low’ cultures using medieval visual language. Complementing ‘Faith and Fortune’, in the Church of Our Lady, where the heart of Philip was once buried, ‘Beauty and Madness’ will investigate the art created around the reign of Philip I the Fair, the last duke of Burgundy, archduke of Austria and king of Castile (Bruges, 1478 – Burgos, 1506), who was married to Joan the Mad. -

Guide to the FRENCHLANGUAGE MEDIEVAL MANUSCRIPTS

Guide to THE FRENCHLANGUAGE MEDIEVAL MANUSCRIPTS IN THE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK [NATIONAL LIBRARY OF THE NETHERLANDS], THE HAGUE on 35 mm microfilm by Anne S. Korteweg Curator of Manuscripts Koninklijke Bibliotheek, The Hague Moran Micropublications, Amsterdam, The Netherlands Specifications Location: Koninklijke Bibliotheek, The Hague Size: 58 reels of 35 mm positive silver microfilm Order no.: MMP113 Price: please inquire Finding aids: Guide in English by Anne S. Korteweg Availability: Available Also available Catalogue of Frenchlanguage Medieval Manuscripts in the Koninklijke Bibliotheek and MeermannoWestreenianum Museum, The Hague Compiled by Edith Brayer, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris Size: nearly 1,600 pages on 18 positive silver microfiches with a printed guide in English by Anne S. Korteweg Order no.: MMP102 Price: please inquire Orders & inquiries Moran Micropublications Singel 357 1012 WK Amsterdam The Netherlands Tel + 31 20 528 6139 Fax + 31 20 623 9358 Email: [email protected] Internet: www.moranmicropublications.nl Guide to THE FRENCHLANGUAGE MEDIEVAL MANUSCRIPTS IN THE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK [NATIONAL LIBRARY OF THE NETHERLANDS], THE HAGUE on 35 mm microfilm by Anne S. Korteweg Curator of Manuscripts Koninklijke Bibliotheek, The Hague Moran Micropublications, Amsterdam, The Netherlands © 2006 Moran Micropublications, Amsterdam, The Netherlands CONTENTS Publisher’s preface..........................................................................................................5 Introduction -

Trace Notes on Adaptive Reuse on Tradition

Trace Notes on adaptive reuse N°1 On Tradition Preface R. Cuyvers ........................... 5 A short note on traces and memory K. Van Cleempoel ..................... 7 The emergence of memory A. Fonteyne, S. Heynickx .............. 13 The interiority of the landscape The hortus conclusus as a leitmotiv for adaptive reuse N. Vande Keere, B. Plevoets ............ 23 Hybrid Business District – Studio Brussels North F. Persyn and D. Leyssen of 51N4E ...... 33 Traces of trauma Initiating adaptive reuse of the North Quarter in Brussels M. Van De Weijer .................... 39 Traditions: forms of collective knowledge in architecture C. Grafe .......................... 47 Colofon ............................. 56 The authors are members of the research group Trace with the same name, TRACE. The research group is part of the Faculty of Architecture and Arts at Hasselt University (BE) and is closely connected Notes on adaptive reuse to the teaching staff of the International Master on adaptive reuse. TRACE has a focus on the emerging N°1 On Tradition discipline of adaptive reuse in architecture and heritage, developing a theoretical framework from a designerly approach. Studying the historical context of a building or site, they identify and select specific traces – defined as bridges between past and present – of tangible and/or intangible (re-)sources as anchors for the design process. Exploring the spatial potentialities and the poetics of the existing, they consider the transformation of buildings and sites from within. Etymologically, “trace”, both in English and French, derives partly from the Latin trahere and its noun tractus (genitive tractus),- meaning: drawing, draught. The Old French tracier also refers to ‘looking for’, ‘following’ or ‘pursuing’, probably deriving from the vulgar Latin tractiare.