DOCUMENT FILE 228283.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Libro Dell'anno 2020

LIBRO DELL’ANNO 2020 LIBRO DELL’ANNO 2020 LIBRO DELL’ANNO LIBRO DELL’ANNO 2020 2 3 Indice 7 Introduzione 15 Manutenzione Comprensorio Alto 71 Manutenzione Comprensorio Basso 161 Attività Irrigua 203 Opere pubbliche 4 5 L’acqua è vita, ed acqua pulita significa salute william shakespeare Mario Rosario D’angelo Luigi Daniele Commissario Straordinario Direttore Generale Questa pubblicazione vuole raccontare, soprattutto a mezzo delle immagini, l’attività del Consorzio nel corso dell’anno 2020. Quello trascorso è stato un anno molto difficile per tutti che ha modificato, forse per sempre, i nostri comportamenti, lo stile di vita e la tranquilla routine quotidiana. Ci saremmo tutti attesi una presa di coscienza generale sulla necessità, ormai improrogabile, di considerare la salubrità dell’ambiente che ci circonda come requisito indispensabile per poter continuare a convivere serenamente con il mondo naturale ed arrestare il processo distruttivo della nostra casa comune. Ma neanche la pandemia, ha, purtroppo, frenato i comportamenti umani dannosi che, in un contesto del genere, risultano ancor più gravi ed inaccettabili. E’ continuato l’attacco dell’uomo contro la natura, l’ambiente, i nostri corsi d’acqua, noi stessi. Ed in tale ambito l’attività dell’Ente, che non ha subito battute di arresto, pur nel rispetto delle regole imposte dal maledetto virus, è stata di fondamentale importanza per la manutenzione della rete consortile, la riduzione del rischio idraulico, il risparmio della risorsa idrica e la sensibilizzazione dei consorziati ad un comportamento virtuoso teso ad un maggior rispetto dell’ambiente. Ci auguriamo che le immagini del libro, alcune belle, altre che non vorremmo mai più vedere, possano william shakespeare contribuire a risvegliare le coscienze ed indurre la popolazione a collaborare attivamente con la missione che quotidianamente e silenziosamente viene svolta a tutela del nostro territorio. -

Documento Di Sintesi Del Piu' Europa Della Città Di Scafati

Comune di Scafati DOCUMENTO DI SINTESI DEL PIU’ EUROPA DELLA CITTÀ DI SCAFATI Documento redatto dall’Agenzia di Sviluppo della Valle del Sarno Patto Agro Spa su incarico del Comune di Scafati – Incarico del 27 agosto 2007 DOCUMENTO DI SINTESI DEL PIU’ EUROPA” Città di Scafati “ Comune di Scafati ANALISI DEL CONTESTO La città di Scafati, con una superficie di 19,76 Kmq, è collocata nel sistema territoriale di sviluppo Agro Nocerino Sarnese, un ambito nella cui perimetrazione, la cui superficie totale è di 175 kmq, rientrano altri 12 Comuni della Provincia di Salerno: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Siano. L’intera area denominata anche Valle del Sarno è situata nella vasta piana del fiume Sarno, tra i poli urbani di Napoli e Salerno e presenta una buona accessibilità dall’esterno. La popolazione che risiede nel Comune di Scafati ammonta complessivamente a 50.745 abitanti (Dati Istat – popolazione 2006), con una densità abitativa pari a circa 2.500 abitanti per Kmq. Cenni storici Nell’antichità il territorio di Scafati era diviso dal fiume Sarno e attraversato dalla via Nuceria-Pompeios. Il ritrovamento di un’epigrafe relativa a un ponte sul fiume ha chiarito che il territorio dell’attuale città era diviso tra Pompei e Nocera, rispettivamente a oriente e a occidente. La ricchezza di acqua favorì l’impianto di molte ville rustiche, di cui la più famosa, tra quelle venute alla luce negli ultimi decenni, è Villa Prete. La catastrofe vesuviana del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano, modificò la geografia di Scafati, ma ne arricchì l’economia, giacché il territorio fu rifugio dei profughi e divenne terra di espansione. -

Agro. Piano Di Zona Ambito S1: Si Avvicina Lo Spacchettamento in Tre Presidi

Agro. Piano di Zona ambito S1: si avvicina lo spacchettamento in tre presidi. Tutto ciò che accadrà, in 5 articoli Piano di Zona ambito S1: si avvicina lo spacchettamento in tre presidi Parla la Di Somma SCAFATI/AGRO. Il piano di zona sarà smantellato in diversi presidi territoriali e a guidare l’ambito s1 verso la sua fine sarà la coordinatrice Maddalena Di Somma: questa la decisione del lungo coordinamento del piano di zona ieri pomeriggio in via Libroia a Nocera Inferiore. La decisione è stata presa all’unanimità dai sindaci o dai delegati di Corbara, Scafati, Angri, Sant’Egidio, San Marzano, San Valentino Torio, Sarno, Pagani, Nocera Inferiore e Superiore, Castel San Giorgio, Roccapiemonte e la Provincia di Salerno. Riconfermata per altri sei mesi la coordinatrice Maddalena Di Somma e poi, al via lo smantellamento dei servizi sociali dell’Agro in diverse parti. Nasceranno i bramati presidi territoriali. Invece dell’attuale ambito s1 ci saranno diversi presidi. In primis quello Scafati (attuale comune capofila), Angri, Corbara e Sant’Egidio. C’è poi il presidio Sarno, San Marzano, San Valentino Torio e Pagani. Infine il presidio di Nocera inferiore-superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Una scelta decisamente coraggiosa che però per essere messa in pratica ha bisogno prima di tutto del placet della Regione Campania ma anche e soprattutto di un lungo iter burocratico che quindi implica tempi alquanto lunghi. Ecco perchè si è deciso di lasciare al suo posto Maddalena Di Somma nonostante tutto. Infatti la professionista guiderà il concorso a tempo determinato per circa venti figure professionali fino alla fine e poi contribuirà allo smantellamento burocratico amministrativo del Piano di zona. -

Architecture History

Cava de’ Tirreni - Nocera Superiore COMENIUS MULTILTERAL PARTNERSHIP “GREEN BUILDING” School year : 2012-2013 T HE VILLAGE Between 8,000- 10,000 years ago, the systematic cultivation of plants and domestication of The original . animals made inhabitants of settlements as Campania were stable as possible, three defined so were born the groups of the villages. Ancient peoples of Italy, who all spoke the Oscan language which is part of the Italic family; their names were the Osci, the Aurunci and the Ausones A NCIENT Paestum In the past, city dwellers reserved certain areas for meeting, recreation, trade T and worship. IMES Athens and Rome were the great examples of this . kind of urban organization. THE AGORA and THE FORUM Pompei and Ercolano T HE Cava de’ Tirreni M IDDLE In the Middle Ages, thick walls were built around the city. They provided A protection to the GES city inhabitants and to rural people but with . the population growth the walls were knocked down Salerno Salerno Cathedral Salerno Cathedral (Duomo di Salerno) is a historic eleventh century cathedral which was built upon the ruins of a ninth century Christian church and, beneath that, a former Roman temple. It was constructed in 1080 and its founder, Robert Guiscard, dedicated it to San Matteo, known as Saint Matthew the Evangelist. Guiscard, who was a Norman duke of Apulia and Calabria who had recently taken over southern Italy, probably knew that this dedication would be a popular move, as San Matteo’s relics had recently been transferred to Salerno. In fact, the remains of this evangelist saint are still contained in the cathedral’s crypt. -

Centri Storici Di Nocera Superiore

MULTILATERAL COMENIUS PROJECT “Green Building” ISTITUTO TECNICO STATALE “L. Vanvitelli” Cava de’ Tirreni Italy School year: 2012-2013 Cava is a link between the geographical area of Agro Nocerino- Sarnese (flat, with an agricultural and industrial economy) and the Sorrento Peninsula (mountainous, with an economy based on tourism). The soil of the valley and the plane called Agro Nocerino Sarnese is very fertile because ,thanks to Mount Vesuvius, it is a rich volcanic soil ; in fact two large eruptions 35,000 and 12000 years ago, left the region blanketed with very thick deposits of tephra which has since weathered to rich soils. The region has been intensively cultivated since before the birth of Christ. The land is planted with vines, vegetables, or flowers. Every square foot of this rich soil is used. The valley was certainly inhabited during the Roman Age: the discovery of several archeological relics dating back to that period stands as evidence. Cava de’ Tirreni developed in the late 1300, when Pope Boniface IX raised the territory's status to that of a city, separating Cava from the Archidiocese of Salerno, in a valley surrounded by mountains and its down town is completely inclosed in it. The main features of the town are the so called “portici” that together with The Benedictine Abbey and the numerous traditions such as the “disfida dei Trombonieri” make Cava an interesting historical centre. The Portici were constructed in the XIII century and soon they had a crucial role as the Borough became part of the Regia road which linked Salerno to Napoli. -

Relazione Generale Di Piano

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO PROVINCIA DI SALERNO IL SINDACO E L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA Ing. Michele Strianese IL R.U.P. Ing. Giancarlo Migliaro IL PROGETTISTA Ing. Giovanni Pellegrino ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA Ing. Adele Stanzione ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE Ing. Adele Stanzione STUDIO AGRONOMICO Dott. Agr. Rossella Robusto STUDIO GEOLOGICO Dott. Geol. Carmine Manganiello ZONIZZAZIONE ACUSTICA Arch. Antonia Iride VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Arch. Valentina Taliercio Arch. Carlo Velardo Relazione di Piano Sommario 1. PREMESSA ...................................................................................................................................... 4 2. IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO ............................................................................... 6 3. IL PERCORSO DEL PUC DI SAN VALENTINO TORIO........................................................................ 8 4. GLI INDIRIZZI STRATEGICI POSTI ALLA BASE DEL PUC ................................................................................. 11 5. IL QUADRO CONOSCITIVO ............................................................................................................ 17 5.1 La strumentazione urbanistica sovraodinata .................................................................. 19 5.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ............................................................................. 19 5.1.2 Il Piano di Assetto Idrogeologico ................................................................................... -

The Sarno River Is in the Campania Region of Italy and Is 24 Km Long. It It Rises from the Slopes of Mt

The Sarno river is in the Campania region of Italy and is 24 km long. It It rises from the slopes of Mt. Sarno near the town that also bears that name and it grow from various sources. The main tributaries are: Santa Maria la foce, Mercato- Palazzo, Santa Marina di Lavorate, Cerola and San Mauro; Estuary is lo- cated in Torre Annunziata town, overlooking the Bay of Naples. The hydrographic structure is composed by a main course (Sarno river) and a system of secondary tributaries and canals: Cavaiola , Solofrana, Alveo Comune Nocerino and Calvag- nola. A secondary system of tributaries is composed by: rio Lauro, rio Lavinaro and rio Lavinaio. The hydrological system as a whole covers a linear length of about 1600 km. River Sarno basin includes 35 municipalities as follows: Angri, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Calvanico, Castel S. Giorgio, Ca- stellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Corbara, Fisciano, Fo- rino, Lettere, Mercato S. Severino, Montoro, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ottaviano, Pagani, Poggiomarino, Pompei, Roccapiemonte, S. Antonio Abate, S. Egidio del monte Albino, S. Giuseppe vesuviano, S. Maria la carità, S. Marzano sul, Sarno, S. Valentino torio, Sarno, Scafati, Siano, Solofra , Striano, Terzi- gno, Torre Annunziata, Trecase, belonging to the provinces of Napoli, Salerno and Avellino. The population currently residing in the whole area of the basin is 721,322 inhabitants, according to the last 2013 ISTAT census. The most populous town is Cas- tellammare di Stabia, with 66,232 inhabitants and an average density of 3,752.5 inhabitants / km²; less populous town is Cal- vanico, with 1,574 inhabitants and an average density of 105.3 inhabitants / km². -

Libri Di Storia Locale (Sezione Sarno) Collocazione 945,7

Libri di storia locale (sezione Sarno) Collocazione 945,7 A 1.A GUARDIA DEL TERRITORIO. Castelli e opere fortificate della Valle del Sarno. – Federico Cordella. Introduzione di Lucio Santoro. – AltraStampa Edizioni. – pagg. 154 (945,7 COR) 2.A l’ asar Bautezar! I de Balzo ed il loro tempo – Antonello Del Balzo Di Presenzano – Arte Tipografica Editrice Napoli 2003 – I Volume pagg. 59 – II volume pagg. 301 – Tavole (945,7 DEL) 3.A PUGNI CHIUSI – Anna Orza Borrelli – Edizione A.P.E. – pagg. 87 (945,7 ORZ) 4.Agorà. Progetto di intervento psicosociale integrato in una situazione di catastrofe naturale: l’ alluvione di Sarno. – Vincenzo de Vivo, Elvira Lorenzo, Giuseppe Tartaglia, Francesca Buonaiuto, Carla Lucugnano, Giovanni Amendola, R. Arnone, A. Cent’ Anni, M. Tagliamonte, A. Paino, F. Caruso, F. Catapano, F. Lepre, R. Malafronte, P. Cozzolino, F. Starace, L. Magliano, M. Maj – Ricerca di immagini: Clelia Buonaiuto – COMUNE DI SARNO, Provincia di Salerno – Stampa: Arti grafiche vietresi, dicembre 2000 – pagg. 54 (945,7 AGO) 5.Agricoltura ed economia agricola nella valle del Sarno 1800 – 1860. Estratto da “Bollettino di Salerno e Principato Citra”. – Vittorio Cimmelli. – Periodico semestrale di studi storici anno V n. 2 1987 – pagg. 18 (945,7 CIM) 6.Agricoltura ed economia rurale nell’ agro nocerino – sarnese. 1860 – 1900. Estratto da “Bollettino storico di Salerno e Principato Citra.” – Vittorio Cimmelli – Periodico semestrale di studi storici anno VII nn. 12 1989 – pagg. 12 (945,7 CIM) 7.Alesio la maschera di Sarno e tiempe bell ’e na vota. Note di folklore di una comunità meridionale – Orazio Ferrara, presentazione di Carmine Buonaiuto – Associazione Carnevale Sarnese – pagg. -

Relazione Generale

Al fine dello svolgimento del ruolo di Consulente scientifico e coordinatore dell’Ufficio di Piano, il prof. arch. Carlo Gasparrini si avvale della collaborazione di arch. Cinzia Panneri (figura di alto profilo prevista all’art. 2 del Capitolato d’Oneri del 3 febbraio 2009), arch. Luigi Innammorato e arch. Roberto Riccio. Indice Premessa ................................................................................................................................................................ 4 1. Un territorio-cerniera fra il sistema urbano salernitano, l’Agro nocerino- sarnese e la penisola sorrentino-amalfitana. Le previsioni della pianificazione sovraordinata ........................................................ 10 1.1 Il PTR della Campania .................................................................................................................................. 11 1.2 Il PTCP di Salerno ......................................................................................................................................... 12 1.3 Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola sorrentino-amalfitana (PUT) ................................................... 18 1.4 Il Regolatore Territoriale di Coordinamento dell'Area di Sviluppo Industriale (PRTC) ..................................... 20 2. Principi fondanti e articolazione del Piano .................................................................................................... 24 2.1 La perequazione urbanistica per offrire uguali diritti edificatori, acquisire suoli -

Perizia Tecnica Nel Livellare E Sagomare I Terreni E Canalizzare Le Acque Irrigue

Relazione agronomica di accompagnamento alla carta dell’uso agricolo e forestale dei suoli per la formazione del piano urbanistico comunale Dott. agr. Luigi d’Aquino Dicembre 2014 Dott. agr. Luigi d’Aquino RELAZIONE AGRONOMICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CARTA DELL’USO AGRICOLO E FORESTALE DEI SUOLI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE Il Tecnico Dott. agr. Luigi d’Aquino Pagina 2 di 109 Dott. agr. Luigi d’Aquino Sommario. 1. Premessa. ............................................................................................................................. 4 2. Collocazione territoriale. ..................................................................................................... 4 3. Inquadramento geografico................................................................................................... 6 4. Caratteristiche territoriali di interesse agronomico ed agroecologico. ................................ 7 5. Caratteristiche climatologiche di interesse agronomico ed agroecologico. ...................... 12 6. Caratteristiche demografiche e socioeconomiche di interesse agronomico ed agroecologico............................................................................................................................ 13 7. Evoluzione dei sistemi agronomici ed agroecologici dell’area. ........................................ 14 8. Sistemi agricoli, forestali e vegetali locali. ....................................................................... 37 8.1. Sistemi agricoli prevalenti nelle aree di pianura. ...................................................... -

Progetto Di Legge Della XIII Legislatura

Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 6571 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, BASTIANONI Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino Sarnese Presentata il 17 novembre 1999 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’Agro Nocerino continuare in una terza parte che riguarda Sarnese, territorio a nord della provincia il Cilento, presenta delle peculiarita` pro- di Salerno compreso tra i comuni di Sca- prie che lo rendono completamente indi- fati, Bracigliano e Roccapiemonte, e` nelle viduabile e differenziabile dalle altre parti condizioni oggettive per costituire la sesta della provincia di Salerno e dall’area na- provincia della Campania. poletana che e` a ridosso. L’Agro Nocerino Sarnese si estende su L’Agro Nocerino Sarnese risente di una superficie di 185,14 chilometri qua- un’altissima densita` demografica, di un drati, con una popolazione di 271.017 abi- tessuto socio-economico molto fitto, di pic- tanti. cole e medie aziende collegate alla trasfor- La provincia di Salerno presenta una mazione di prodotti agricoli esclusivi, di un estensione di 4.922,5 chilometri quadrati artigianato tradizionale, di imprese com- ed un numero di abitanti pari a 1.089.537. merciali e di trasporto caratteristiche di La provincia di Salerno, seconda per quest’area. estensione in Italia con i 58 comuni, e` Importante e` la stessa strutturazione variamente composta e presenta differenze delle piccole imprese agricole a conduzione notevoli tra le tre parti in cui si articola. familiare che realizzano in esigui appez- Infatti, l’Agro Sarnese Nocerino, compreso zamenti di terreno coltivazioni specifiche e tra due realta` metropolitane, quella napo- molto redditizie, nonche´ famose in tutto il letana che si estende fino a Pompei e mondo. -

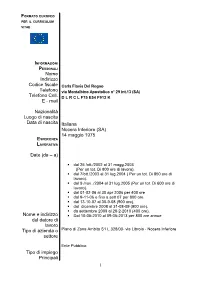

Curriculum Carla DEL REGNO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Codice fiscale Carla Flavia Del Regno Telefono via Montalbino Apostolico n° 29 int.13 (SA) Telefono Cell. D L R C L F75 E54 F912 K E - mail Nazionalità Luogo di nascita Data di nascita Italiana Nocera Inferiore (SA) 14 maggio 1975 ESPERIENZA LAVORATIVA Date (da – a) ° dal 25 /ott./2002 al 31 magg.2003 (Per un tot. Di 800 ore di lavoro). ° dal 7/ott./2003 al 31 lug.2004 ( Per un tot. Di 850 ore di lavoro). ° dal 9 /nov../2004 al 31 lug.2005 (Per un tot. Di 600 ore di lavoro). ° dal 01-02-06 al 30 apr 2006 per 400 ore ° dal 9-11-06 e fino a sett 07 per 800 ore. ° dal 13-10-07 al 30-9-08 (900 ore). ° dal dicembre 2008 al 31-08-09 (900 ore). ° da settembre 2009 al 28-2-2010 (400 ore). Nome e indirizzo ° Dal 10-05-2010 al 09-05-2013 per 800 ore annue del datore di lavoro Tipo di azienda o Piano di Zona Ambito S1 L.328/00- via Libroia - Nocera Inferiore settore Ente Pubblico Tipo di impiego Principali 1 mansioni e responsabilità Assistente Sociale Attività di ascolto, orientamento informazione accompagnamento dell’utente nell’ambito del servizio di Segretariato sociale Servizi di tutela e presa in carico dell’utente Elaborazione del progetto individualizzato Azioni di raccordo ASL, scuole e Terzo settore Promozione della cultura delle pari opportunità Progettazione per la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro Analisi dei bisogni territoriali Valutazione e verifica Consulenza sociale Colloqui Visite domiciliari Lavori di gruppo Rapporti con il Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare , Dipartimento Giustizia minorile Tutoraggio ai Tirocinanti universitari e volontari Uso della scheda unitaria dui accesso Uso del sistema informativo unitaria dei servizi sociali- SIS Azioni di raccordo con tutte le aree del Piano di Zona Realizzazione dei Report periodici su attività e servizi Realizzazione di report finali delle attività svolte a termine contratto.