Vergiate Tra Storia, Arte E Cultura

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ottobre 2020

NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

Nome Maffioli Alessandro Indirizzo Via Stazione N. 34 21029 Vergiate (Varese) Telefono 338-9310350 Fax 0331-946496 E-Mail [email protected]

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Maffioli Alessandro Indirizzo Via Stazione n. 34 21029 Vergiate (Varese) Telefono 338-9310350 Fax 0331-946496 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 27 luglio 1969 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Gennaio 1996 ad oggi • Nome e indirizzo del Studio legale Avv. Maffioli Alessandro Via Prada n.5, 21029 Vergiate datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Studio legale • Tipo di impiego Avvocato • Principali mansioni e Lavoro in proprio con specializzazione in: responsabilità - materie civilistiche ( recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, diritto di famiglia, diritto minorile, diritto delle locazioni, diritto condominiale, diritto fallimentare, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto sindacale, responsabilità civile, diritto assicurativo, diritto urbanistico e consulenza immobiliare ); - costituzione di parte civile; - diritto penale (iscritto all’elenco dei difensori d’ufficio Corte Appello di Milano ); - diritto amministrativo, acquisizione di beni e di servizi • Date (da – a) da giugno 2006 al maggio 2011 • Nome e indirizzo del Comune di Vergiate, Via Cavallotti n. 56, 21029 Vergiate datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Ente pubblico • Tipo di impiego Sindaco • Principali mansioni e Lo svolgimento dell’attività di sindaco mi ha permesso di affrontare le responsabilità problematiche connesse all’attività dell’ente pubblico specificatamente nell’ambito della gestione del personale, del diritto sindacale, diritto amministrativo e degli enti locali oltre al diritto urbanistico, inoltre mi ha permesso di conoscere in modo approfondito il funzionamento della struttura di un ente pubblico e degli appalti di beni e di servizi • Date (da – a) da luglio 2009 al maggio 2011 • Nome e indirizzo del Piano di Zona di Sesto Calende c/o Comune di Sesto Calende Piazza datore di lavoro Cesare da Sesto n. -

Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848

Loyola University Chicago Loyola eCommons Dissertations Theses and Dissertations 1989 Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848 Leopold G. Glueckert Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss Part of the History Commons Recommended Citation Glueckert, Leopold G., "Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848" (1989). Dissertations. 2639. https://ecommons.luc.edu/luc_diss/2639 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1989 Leopold G. Glueckert BETWEEN TWO AMNESTIES: FORMER POLITICAL PRISONERS AND EXILES IN THE ROMAN REVOLUTION OF 1848 by Leopold G. Glueckert, O.Carm. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Loyola University of Chicago in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 1989 Leopold G. Glueckert 1989 © All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS As with any paper which has been under way for so long, many people have shared in this work and deserve thanks. Above all, I would like to thank my director, Dr. Anthony Cardoza, and the members of my committee, Dr. Walter Gray and Fr. Richard Costigan. Their patience and encourage ment have been every bit as important to me as their good advice and professionalism. -

GUIDA AL CITTADINO Presentazione Della Domanda Per

GUIDA AL CITTADINO Presentazione della domanda per “L’ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O DELLE LORO FAMIGLIE” La domanda per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati –corredata dagli allegati necessari – deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3 febbraio 2017. La domanda deve essere presentata utilizzando lo Schema Regionale (All. 1 alla presente guida). Le modalità per la presentazione della domanda si differenziano a seconda della residenza nei comuni afferenti alle tre ASST: 1. ASST SETTE LAGHI 2. ASST VALLE OLONA 3. ASST LARIANA 1 - Alla ASST DEI SETTE LAGHI afferiscono i seguenti Comuni: Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia,Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio,Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, -

Turismo Sportivo L’Ambiente Naturale Per Una Vacanza Attiva

TURISMO SPORTIVO L’AMBIENTE NATURALE PER UNA VACANZA ATTIVA SPORTS TOURISM THE NATURAL ENVIRONMENT FOR AN ACTIVE HOLIDAY LEGENDA-LEGEND-LÉGENDE-LEGENDE Confini di stato-State border Frontières d’état-Staatsgrenzen Confini di regione-Regional boundaries Limites de région-Regionsgrenzen Confini di provincia-Provincial boundaries Limites de province-Provinzgrenzen Bellinzona-Ticino-CH A8 Autostrade-Motorways Autoroutes-Autobahnen Pino Lago 1554 M. Paglione Maggiore Zenna Superstrade-Dual carriage way Biegno Routes à grande circulation Tronzano L. Delio Hauptverbindungsstrassen L. Maggiore Monteviasco Armio m Strade statali-National roads Passo A 548 1179 C Routes nationales-Nationalstrassen S Curiglia Forcora A D A Altre strade-Other roads ED N 1619 V TI Autres routes-Sonstige strassen Maccagno L N M. Lema VA E 1184 M Ferrovie-Railways U Rif. Campiglio Chemins de fer-Eisenbahn Agra D L A Aeroporto-Airport V Dumenza Aéroport-Flughafen Luino Chiesa-Church Germignaga Église-Kirche Fornasette Lugano-CH F. Brezzo di Bedero Tres a V Cremenaga Porto A L. di Montegrino e L 394 r Valtravaglia T 972 o R i A Montegrino M. Sette Lavena g V Termini LO Ponte Tresa g A Grantola O a Castelveccana M. S. G IR Lago L H Marchirolo M Martino I C A Cunardo R Ceresio Arcumeggia 1087 A M Brusimpiano Cassano V. Marzio Sasso d. Ferro 1235 V m M. Nudo Duno Lago di Ghirla Cuasso Laveno 1062 Ghirla al Monte T. B Casalzuigno Mombello oe Valganna sio Cuveglio V I A Ganna Porto Santa Caterina U Lago di N A Cittiglio L C Ganna N Ceresio del Sasso Ballaro A Cuvio V A L G A V Brinzio IO Leggiuno L. -

Curriculum Vitae Nome FACCO GRAZIANO Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Curriculum Vitae Nome FACCO GRAZIANO Indirizzo Telefono Fax E-mail Nazionalità Data di nascita 24 APRILE 1965 Laurea in Psicologia presso 1990 Università degli Studi di Padova (110 e lode) Come libero professionista: dal 1992 al 2017: Dal 1992 psicologo scolastico (anche come consulente esterno) presso scuole materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di Varese (Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Casorate, Gorla Maggiore, Laveno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate, Porto Valtravaglia, Sesto Calende, Somma Lombardo, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù). Attività: orientamento scolastico, educazione affettiva, bullismo, prevenzione di comportamenti devianti, intelligenza emotiva, sportelli d'ascolto, supervisioni di equipe educative, potenziamento, percorsi di autoconoscenza di gruppo classe, coinvolgimento delle famiglie nella realtà scolastica, sviluppo della genitorialità. Dal 2000 al 2017: per la Lega Italiana Lotta ai Tumori, responsabile dell’attività di prevenzione al fumo presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Varese. Autore del percorso “Vietato ai maggiori di 18 anni” (Corso di educazione affettiva per i primi due cicli di scuola dell’obbligo). Autore del percorso “La famiglia va in scena” (cinque incontri sulla genitorialità e la psicologia evoluiva) presso il Comune di Casorate (2008) Autore di “Preadolescenza, sigarette e dipendenze: istruzioni per l’uso”, serate a tema per genitori delle scuole di Milano e provincia per Lega Italiana Lotta ai Tumori. Come dipendente Dal 1994 al 2008: Educatore di comunità per minorenni presso 1 gennaio 1995-31 gennaio 2000 Istituto Pavoniano Artigianelli (Monza) 1 febbraio 2000- 31 luglio 2005 Cooperativa Il Piccolo Principe (Busto Arsizio) 1 settembre 2005-1 gennaio 2008 Cooperativa La Cordata (Milano) Dal 2008 al 2017: Referente di comunità per minorenni presso 1 marzo 2008-2017 Cooperativa Il Piccolo Principe . -

Milan and the Lakes Travel Guide

MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

Is Specialised in Observation, Analysis and Predicting Acoustic Emissi

BRIEF COMPANY PROFILE Consulting&Management (C&M) is specialised in observation, analysis and predicting acoustic emissions and environmental vibrations produced by transportation systems, as 1 well as in building acoustics. We carry out through a phase in which studies are run to examine the existing source, or to predict sound emissions if the source is non-existent or different than expected in a possible future scenario. This work is completed with pre and post operational acoustic monitoring campaigns. We also make the acoustic verification tests of the mitigation structures designed. To do all this, C&M is equipped with advanced instrumentation for analysis and registration of acoustic and vibration phenomena that, used with hardware and software systems, makes it possible to elaborate the data collected in real time. All elaboration processes involve computer integration, even in the phases of extrapolating the phenomena and designing noise control systems by applying the more advanced mathematical models used by the US National Highway System, the EMPA (Swiss Highways), the French Ministry of Transportation for problems concerning the TGV, the SBB (Swiss Railways) and the German company RLS. The building acoustics division also has access to automatic calculation and simulation systems designed by experts at the Polytechnic University of Milan. The activities of this division include preparing noise maps of the territory and preparing action plans for noise abatement. Also, the company carries out studies for acoustic and vibration characterisation of any environmental source (fixed or mobile) and for drawing up technical specifications concerning the purchase of noisy materials. Lastly, in partnership with the company R.G.E. -

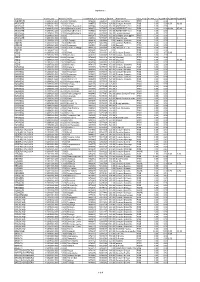

SORGENTI Comune Codice Sor Numero

SORGENTI Comune Codice_Sor Numero Nome Coordinata_x Coordina_Y Quota Richiedente Tipo_Propr Portata_Co N_QMED N_QMINI N_QMAX ALBIZZATE 312002025.000 25.000 V. Dinarda 1484084 5064061 0.00 Mioni Gerolamo PRIV 0.00 0.00 ARCISATE 312004010.000 10.000 V. Piave 1489576 5078784 365.00 Comune Arcisate PUB 0.00 0.00 8,00 16,00 ARCISATE 312004012.300 12.300 MolinoBevera III 1489944 5075455 353.00 ASPEM RETI S.r.l. PUB 8.00 0.00 ARCISATE 312004012.100 12.100 Molino Bevera I 1490053 5075437 350.00 ASPEM RETI S.r.l. PUB 8.00 0.00 40,00 45,00 ARCISATE 312004012.200 12.200 MolinoBevera II 1489968 5075434 353.00 ASPEM RETI S.r.l. PUB 8.00 0.00 ARCISATE 312004032.000 32.000 RoggiaMolinara 1489816 5078941 262.00 Tavola Giovanni PRIV 5.00 0.00 ARCISATE 312004031.000 31.000 1491387 5078205 325.00 Cafagna Giuseppina PRIV 15.00 0.00 ARCISATE 312004033.000 33.000 1490848 5077497 370.00 Mauri Orietta PRIV 8.00 0.00 8 AZZATE 312006007.100 7.100 S.Campo 1484424 5069445 0.00 Lavatoio Pubblico PUB 0.00 0.00 AZZATE 312006007.200 7.200 Erbamolle 1484739 5068994 0.00 Lavatoio Pubblico PUB 0.00 0.00 AZZATE 312006021.200 21.200 Fontanone 1483534 5068999 0.00 Zampolli PRIV 0.00 0.00 AZZATE 312006021.100 21.100 V.Piave-I°Maggi 1483358 5068904 0.00 Zampolli E. e G. PRIV 0.00 0.00 AZZATE 301200607.300 7.300 1483891 5068867 0.00 PUB 0.00 0.00 AZZIO 312007001.000 1.000 Gasci 1476741 5081904 350.00 Comune Brenta PUB 0.00 1.70 0,90 AZZIO 312007002.000 2.000 Vicerone 1476787 5080849 370.00 Comune Gemonio PUB 0.00 2.00 AZZIO 312007022.000 22.000 Locarno 1476969 5081216 360.00 -

Copia Di Aziende Agrivarese 2019

RAGIONE SOCIALE SEDE INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO SITO WEB PRODOTTO 1 Apicoltura Carera Andrea Gavirate - Oltrona al Lago Via alla Chiesa 8 [email protected] 0332/745425 Apistici 2 Apicoltura Frattini Diego Varese Via Brunico 42 [email protected] 0332/974538 Apistici 3 Apicoltura Limido Oggiona con Santo Stefano Via Risorgimento 56 [email protected] 0331/219205 Apistici 4 Apicoltura Roncolino di Viggiu' Viggiù Via Roncolino 15 [email protected] 0332/487319 Apistici Maccagno con Pino e 5 Apicoltura Veddasca Magnocavallo William Via Solera snc - Loc. Ronchi [email protected] 392/1361412 www.apicolturaveddasca.it Apistici Veddasca Az. Agricola Pian del Lares di Carraro Maccagno con Pino e 6 Via Ing. Petrolo 18 [email protected] 0332/558178 www.piandulares.it Caseari, Insaccati, Agriturismo Flavio Veddasca 7 Azienda Agricola A poc a poc Vergiate Via Torretta 46 [email protected] Succhi, composti, linea cosmetica mirtillo Manutenzione aree verdi, vendita combustibili ad uso 8 Azienda Agricola Alberto Crespi Galliate Lombardo Via Della Vignetta 10 [email protected] 0332/947781 domestico 9 Azienda Agricola Caprivalcuvia Rancio Valcuvia Via San Pietro 12 [email protected] 338/1017119 Caseari, Gelati 10 Azienda Agricola Cascina Piano sas Angera Val Castellana 33 [email protected] 0331/930928 www.cascinapiano.it Vinicoli Azienda Agricola Il Tasso di Bizzotto 11 Curiglia con Monteviasco Via Addolorata 3 [email protected] 0332/568481 Caseari, Insaccati Isabella 12 Azienda -

Piano Di O Di Ambito Dell'at Provincia Di Ll'ato Della Ia Di Varese

Pianoo di Ambito dell’ATll’ATO della Provinciaia di Varese R07-Ricognizignizione delle infrastrustrutture R07-Ricognizione delle infrastfrastrutture Sommario 1. Acquisizione dei datiati ...................................................................... 2 2. Campagna di rilievo ....................................................................... 5 2.1. Criteri metodoloologici ................................................................. 6 2.2. Riepilogo dei risrisultati della ricognizione ......................................... 8 3. Informatizzazione cocon metodologia Gis dello stato di consistenenza delle infrastrutture .................................................................................12 4. Consistenza delle infrastuttureinf ....................................................... 18 4.1. Servizio di acququedotto .............................................................18 4.2. Servizio di fognagnatura e depurazione .............................................21 Sommario Sommario 1 R07-Ricognizione delle infrastfrastrutture 1. Acquisizione deiei dati La ricognizione delle ininfrastrutture, ai sensi del D.Lgs n.152/2/2006 (art. 149), costituisce uno degli “a“atti” fondamentali di cui si compone ill PPiano d’Ambito e individua lo stato di consinsistenza delle infrastrutture da affidare al GeGestore del servizio idrico integrato, precisandandone lo stato di funzionamento. Per il territorio in esamame, per una completa e corretta stesuraura del piano degli interventi, lo stato attuttuale di consistenza delle -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R

The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR ....