Special Edition Interamente a Colori – Supplemento a Quattro Pagine N° 10

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Pearl of Lake Como

A B C D E F G H I MAP 1 COMO LOC. RONCHI 1 1 VERGONESE LOC. CRELLA The Pearl of Lake Como LOC. CROTTO VILLA TROTTI S. GIOVANNI 2 P “The most exclusive 2 resort on Lake Como. GUGGIATE So beautiful, so breathtaking, VILLA TRIVULZIO GERLI so comfortable, so unique. MULINI DEL PERLO LOPPIA you’ll feel in heaven. 3 3 VILLA SUIRA MELZI LAGO DI COMO CIVENNA S. PRIMO That’s Bellagio!” MAGREGLIO P ERBA SCEGOLA LIDO TARONICO AUREGGIO CASATE 4 4 P BORGO VISGNOLA P REGATOLA BUS VILLA PARKING P SERBELLONI S. MARTINO VILLA GIULIA PESCALLO PUNTA SPARTIVENTO 5 OLIVERIO 5 S. VITO O ECC LAGO DI LECCO L A B C D E F G H I MAP OF THE CENTRE OF BELLAGIO Boat Terminal Letter Box Imbarcadero Buca delle lettere Car Ferry Terminal Autotraghetto Tourist Office / Ufficio Informazioni Tel. e Fax +39.031.950.204 Bus Terminal Fermata autobus PromoBellagio Office Public toilets Ufficio PromoBellagio Bagni pubblici Tel. e Fax +39.031.951.555 Pharmacy [email protected] Farmacia www.bellagiolakecomo.com T U V W X Y Z GIARDINI DI VILLA MELZI L I D O DI V I A BELLAGIO P . C A R C A N O 1 LAGO 1 LUNGOLA DI COMO R I O EU RO P A P L U N G O L A R IO M A R C O N I CAR FER RY TERMINAL TOURIST OFFICE / UFFICIO INFORMAZIONI BOAT TERMINAL / IMBARCADERO 2 P 2 I MAZZIN PIAZZA A M P O O I O A R I F R E A I F T N D A R A A O I S R N I R U L L V U E NG MANZONI A OLARIO A N A L O C I N R E V M L G O A M P PHARMACY A M C A T PARCO T FARMACIA I I L I C O MUNALE L E I A I A C E N T R A L A V N S N S I O I A A A D A T T T T N ELL A B R BIBLIOTECA ALI ALI ALI ALI G S S S S VIA ER A VIA E. -

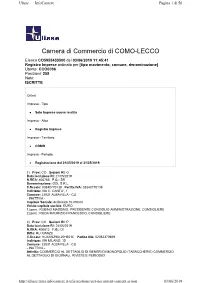

Camera Di Commercio Di COMO-LECCO

Ulisse — InfoCamere Pagina 1 di 56 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO5955433500 del 03/06/2019 11:45:41 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 258 Note: ISCRITTE Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese nuove iscritte Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/05/2019 al 31/05/2019. 1) Prov: CO Sezioni RI: O Data iscrizione RI: 21/05/2019 N.REA: 400765 F.G.: SR Denominazione: GDL S.R.L. C.fiscale: 03840770139 Partita IVA: 03840770139 Indirizzo: VIA C. CANTU', 1 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Capitale Sociale: deliberato 10.000,00 Valuta capitale sociale: EURO 1) pers.: RUBINO MASSIMO, PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE 2) pers.: RODA MAURIZIO FRANCESCO, CONSIGLIERE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 24/05/2019 N.REA: 400812 F.G.: DI Ditta: HU XIANZE C.fiscale: HUXXNZ96L20H501C Partita IVA: 02062370669 Indirizzo: VIA MILANO, 15 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHERIE) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 03/ 06/ 2019 Ulisse — InfoCamere Pagina 2 di 56 1) pers.: HU XIANZE, TITOLARE FIRMATARIO 3) Prov: CO Sezioni RI: P - A Data iscrizione RI: 23/05/2019 N.REA: 400781 F.G.: DI Ditta: POLETTI GIORGIO C.fiscale: PLTGRG71T21C933L Partita IVA: 03838110132 Indirizzo: VIA ROMA, 83 Comune: 22032 ALBESE CON CASSANO - CO Data dom./accert.: 21/05/2019 Data inizio attività: 21/05/2019 Attività: INTONACATURA E TINTEGGIATURA C. Attività: 43.34 I / 43.34 A 1) pers.: POLETTI GIORGIO, TITOLARE FIRMATARIO 4) Prov: CO Sezioni RI: P - C Data iscrizione RI: 07/05/2019 N.REA: 400576 F.G.: DI Ditta: AZIENDA AGRICOLA LOLO DI BOVETTI FRANCESCO C.fiscale: BVTFNC84S01F205Q Partita IVA: 03839240136 Indirizzo: LOCALITA' RONDANINO SN Comune: 22024 ALTA VALLE INTELVI - CO Data inizio attività: 02/05/2019 Attività: ALLEVAMENTO DI EQUINI, COLTIVAZIONI FORAGGERE E SILVICOLTURA. -

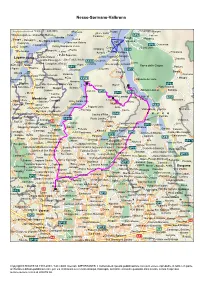

Crystal Reports Activex Designer

Nesso-Sormano-Valbrona 55 kmkm (1(1 :: 240.000)240.000) Piazzo Vendrogno Margno Porlezza Bene Lario Bosco Luganese OrlinoSan Mamete Cima Cardano SP62 Taceno Valsolda Croce Perledo Parlasco Bioggio Massagno Rescia Bre Sopra Lugano Lago di Varenna Cassarate Claino con Osteno Como SP65 Cortenova Castagnola Verna Ramponio Verna Lucino Lugano Griante Esino Lario Intignano SS36 Certenago Ramponio Ponna Caprino Laino Azzano Rogaro Bellagio Primaluna Pellio Superiore Lanzo d'Intelvi Lenno Regatola Aureggio Lugano Como Introbio Località Passeggeti San Fedele Intelvi Casate Cadepiano SS340 Ossuccio Arogno Castiglione d'Intelvi Colonno Lierna Barbengo Melide Pigra Oliveto Lario Limonta SP13 Parco delle Grigne Pasturo Figino Bissone Casasco d'Intelvi Dizzasco Lezzeno SP72 Barzio Olivella 2 Civenna Ovrascio Cremeno Brusino Arsizio Monte Generoso Perla Maggio Arbostora Melano Scudellate SS583 Mandello del Lario Almanno Nesso Serpiano Mte. Generoso Bellva Vista SP62 2. Nesso, I Veleso Barni Riva San Vitale Capolago Muggio Brienno 4. Onno Piani Resinelli Cabbio Abbadia Lariana Ballabio Careno SP44 SP46 Meride Casima SP41 Tremona Laglio Sormano Lasnigo Lago di Mendrisio Bruzella Osigo SP63 Arzo 3. Sormano, I Lecco Morterone Viggiù Salorino Caneggio Urio Carate Urio Visino Rancate Mudronno Ligornetto Obino Moltrasio SS36 Gorla Sagno Torno Faggeto Lario Asso Stabio Genestrerio Valmadrera Lecco Brumano Mezzana Fontanella Piazzago Canzo Gaggiolo (Dogana) SP40 L e c c o San Antonino-Dosso Cernobbio Caslino d'Erba Ronago Fucina Pescate Malpaga SS583 Ponte Lambro -

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como

1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

A Biogeochemical Model of Lake Pusiano (North Italy) and Its Use in the Predictability of Phytoplankton Blooms: First Preliminary Results

J. Limnol., 65(1): 59-64, 2006 A biogeochemical model of Lake Pusiano (North Italy) and its use in the predictability of phytoplankton blooms: first preliminary results Diego COPETTI*, Gianni TARTARI, Giuseppe MORABITO1), Alessandro OGGIONI1), Elena LEGNANI and Jörg IMBERGER2) CNR - Water Research Institute, 20047 Località Occhiate, Brugherio, Italy 1)CNR- Institute of Ecosystem Study, Largo Tonolli 50, 28922 Verbania Pallanza, Italy 2)Centre for Water Research, The University of Western Australia, Nedlands, 6907, WA, Australia *e-mail corresponding author: [email protected] ABSTRACT This study reports the first preliminary results of the DYRESM-CAEDYM model application to a mid size sub-alpine lake (Lake Pusiano North Italy). The in-lake modelling is a part of a more general project called Pusiano Integrated Lake/Catchment project (PILE) whose final goal is to understand the hydrological and trophic relationship between lake and catchment, supporting the restoration plan of the lake through field data analysis and numerical models. DYRESM is a 1D-3D hydrodynamics model for predicting the vertical profile of temperature, salinity and density. CAEDYM is multi-component ecological model, used here as a phytoplankton-zooplankton processes based model, which includes algorithms to simulate the nutrient cycles within the water column as well as the air-water gas exchanges and the water-sediments fluxes. The first results of the hydrodynamics simulations underline the capability of the model to accurately simulate the surface temperature seasonal trend and the thermal gradient whereas, during summer stratification, the model underestimates the bottom temperature of around 2 °C. The ecological model describes the epilimnetic reactive phosphorus (PO4) depletion (due to the phytoplankton uptake) and the increase in PO4 concentrations in the deepest layers of the lake (due to the mineralization processes and the sediments release). -

Il Lago Di Como Il Lago Di Como

IlIl lagolago didi ComoComo percorsipercorsi sull’acquasull’acqua Storia e storie Itinerari Ritratti Notizie di viaggio Numeri utili Servizio per i residenti, meraviglia per i turisti Da sempre i laghi del nord del nostro Paese, costituiscono forte attrazione per il gradevole contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti. Il lago di Como, di manzoniana memoria, colpisce per la singolarità delle rive, “a fiordo”, e per il graduale incunearsi del bacino lacustre in zona montana, accompagnato nel suo percorso dalla “Regina”, l’antica strada che ne delinea la sponda occidentale. Il lago di Garda è adagiato in una conca attorniata da colline ricche di uliveti e limoneti che prosperano grazie alla mitezza del microclima gardesano contribuendo a fare del lago un polo di significativo interesse turistico. Il lago Maggiore conserva un’elegante atmosfera “fin de siècle”, enfatizzata dall’eleganza delle ville rivierasche e dalla particolare bellezza delle Isole Borromee. La forte urbanizzazione sviluppatasi nelle aree dei laghi ha originato un esponenziale aumento della domanda di servizi come quello, prioritario, del trasporto pubblico locale a seguito della congestione del traffico nelle arterie stradali limitrofe ai bacini lacustri. Da qui l’importanza, sempre più crescente, di trasporto alternativo come quello offerto dalla Navigazione Laghi, presente da più di un secolo come realtà aziendale prima privata e poi pubblica, i cui battelli collegano proficuamente le sponde dei nostri laghi. A seguito dello sviluppo registrato nel contesto socio-produttivo delle nostre zone, la Navigazione Laghi ha ritenuto utile la realizzazione di queste nuove guide che si propongono come ausilio per i residenti e i visitatori delle nostre belle regioni augurandosi che possano fornire un valido servizio per l’utenza. -

C40 Covid Dal 29.04.2021.Xlsx

C_40 - D_41 Como - Erba - Lecco VETTORE ASF FERIALE INVERNALE 6 Corse che si effettuano solo il Sabato. 2 Si effeua solo nei giorni di Vacanze Scolasche Invernali. 3 Si effettua solo il Sabato feriale. 15 Si effettua solo il Sabato scolastico. 49 La corsa proviene da Asso con Linea C 9. 52 La corsa transita da Erba Corso XXV Aprile ed omette la fermata di Erba Stazione. 68 La corsa da Lipomo per Lazzago effettua il percorso: Lora via Oltrecolle - - via Canturina - via P. Paoli - via )iussani - via Varesina - Lazzago Magistri. 89 La corsa prosegue per Asso con linea C 9. C3 Corsa soggetta ad integrazione tariffa urbana per i passeggeri diretti o provenienti a/da Lazzago Magistri C. U/ Corse che non effettuano servizio in ambito urbano a Como. IL SERVIZIO È SOSPESO IL 25 DICEMBRE, IL 1° GENNAIO ED IL 1° MAGGIO seguono quadri orario AREA BRIANZA - INVERNALE 2021/22 C_40 - D_41 Como - Erba - Lecco VETTORE ASF FERIALE INVERNALE 400002 D41002 400008 400014 400028 400032 400050 400034 400036 400038 400052 400022 L41008 400030 400044 400046 400048 Fer6 Fer6 Scol Fer6 Scol Fer6 Scol Scol Sco5 Fer6 Scol Fer6 Scol Sco5 Fer6 Fer6 Fer6 49 2 Lazzago - Magistri Cumacini Como - Stazione Autolinee 05..0 05. 5 06..0 06. 5 00.05 00.01 00.09 Como - P.zza Popolo - Via Dante 05..1 05. 6 06..1 06. 6 00.06 00.09 00.10 Lora - Crotto del Sergente 05. 0 05.55 06. 0 06.55 00.15 00.11 00.19 Lipomo - Bivio Paese - Rondò 05. -

DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta Del 14/06/2021

DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta del 14/06/2021 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente GUIDO GUIDESI STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato Oggetto SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI COMO, CANTÙ, CUCCIAGO, CAPIAGO INTIMIANO, ERBA, PUSIANO, EUPILIO, MARIANO COMENSE, COLICO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, BLEVIO, TORNO, FAGGETO LARIO, POGNANA LARIO, NESSO, LEZZENO, BELLAGIO, COLICO, DERVIO, DORIO, SUEGLIO E VALVARRONE, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 15 NOVEMBRE 2021 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli Il Dirigente Antonino Carrara L'atto si compone di 13 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante VISTA la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" e, in particolare, le seguenti disposizioni, che prevedono: - art. 1, comma 3: il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale, per l’erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza; - art. -

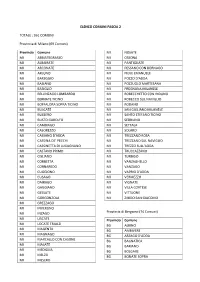

Elenco Comuni Fascia 2 Totale

ELENCO COMUNI FASCIA 2 TOTALE : 361 COMUNI Provincia di Milano (69 Comuni) Provincia Comune MI NOSATE MI ABBIATEGRASSO MI OSSONA MI ALBAIRATE MI PANTIGLIATE MI ARCONATE MI PESSANO CON BORNAGO MI ARLUNO MI PIEVE EMANUELE MI BAREGGIO MI POZZO D'ADDA MI BASIANO MI POZZUOLO MARTESANA MI BASIGLIO MI PREGNANA MILANESE MI BELLINZAGO LOMBARDO MI ROBECCHETTO CON INDUNO MI BERNATE TICINO MI ROBECCO SUL NAVIGLIO MI BOFFALORA SOPRA TICINO MI RODANO MI BUSCATE MI SAN GIULIANO MILANESE MI BUSSERO MI SANTO STEFANO TICINO MI BUSTO GAROLFO MI SEDRIANO MI CAMBIAGO MI SETTALA MI CASOREZZO MI SOLARO MI CASSANO D'ADDA MI TREZZANO ROSA MI CASSINA DE' PECCHI MI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI CASSINETTA DI LUGAGNANO MI TREZZO SULL'ADDA MI CASTANO PRIMO MI TRUCCAZZANO MI CISLIANO MI TURBIGO MI CORBETTA MI VANZAGHELLO MI CORNAREDO MI VANZAGO MI CUGGIONO MI VAPRIO D'ADDA MI CUSAGO MI VERMEZZO MI DAIRAGO MI VIGNATE MI GAGGIANO MI VILLA CORTESE MI GESSATE MI VITTUONE MI GORGONZOLA MI ZIBIDO SAN GIACOMO MI GREZZAGO MI INVERUNO MI INZAGO Provincia di Bergamo (74 Comuni) MI LISCATE Provincia Comune MI LOCATE TRIULZI BG ALBINO MI MAGENTA BG AMBIVERE MI MAGNAGO BG ARZAGO D'ADDA MI MARCALLO CON CASONE BG BAGNATICA MI MASATE BG BARIANO MI MEDIGLIA BG BOLGARE MI MELZO BG BONATE SOPRA MI MESERO BG BONATE SOTTO BG PALAZZAGO BG BOTTANUCO BG PALOSCO BG BREMBATE DI SOPRA BG POGNANO BG BRIGNANO GERA D'ADDA BG PONTIDA BG CALCINATE BG PRADALUNGA BG CALCIO BG PRESEZZO BG CALUSCO D'ADDA BG ROMANO DI LOMBARDIA BG CALVENZANO BG SOLZA BG CAPRIATE SAN GERVASO BG SORISOLE BG CAPRINO BERGAMASCO -

Adi Merone – Ente Gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C

ENTI EROGATORI ADI Distretto Brianza • PAXME ASSISTANCE • ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Como (CO) Via Castelnuovo, 1 Vigevano (PV) Via SS. Crispino e Crispiniano, 2 Tel. 031.4490272 / 340.2323524 Tel. 0381/73703 – fax 0381/76908 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative • PUNTO SERVICE C/O RSA Croce di Malta • ASSOCIAZIONE A.QU.A. ONLUS Canzo (CO) Via Brusa, 20 Milano (MI) Via Panale, 66 Tel. 346.2314311 - fax 031.681787 Tel. 02.36552585 - fax 02.36551907 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] • SAN CAMILLO - PROGETTO ASSISTENZA s.r.l. • ASSOCIAZIONE ÀNCORA Varese (VA) Via Lungolago di Calcinate, 88 Longone al Segrino (CO) Via Diaz, 4 Tel. 0332.264820 - fax 0332.341682 Tel/fax 031.3357127 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative Solo cure palliative • VIVISOL Solo per i Comuni di: Albavilla, Alserio, Alzate Sesto San Giovanni (MI) Via Manin, 167 Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Tel. 800.990.161 – fax 02.26223985 Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Civenna, e-mail: [email protected] Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Anche cure palliative Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo,Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona. • ATHENA CENTRO MEDICO Ferno (VA) Via De Gasperi, 1 Tel. 0331.726361 – Fax 0331.728270 e-mail: [email protected] Anche cure palliative • ADI MERONE – ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS Merone (CO) Via Leopardi, 5/1 Tel 031.651781 - 329.2318205 -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome ANTONIA GIOVANNA COLOMBO Indirizzo Via G. Ungaretti 3 – MERONE - CO Nazionalità Italiana Data di nascita 27.04.1960 ESPERIENZE LAVORATIVE • Date (da – a) 01.05.1980 ad oggi • Nome e indirizzo del Comune di Monguzzo, Via Santuario, 11, Monguzzo datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Ente locale • Tipo di impiego Tempo pieno – a tempo indeterminato Responsabile servizio finanziario-tributi • Principali mansioni e Gestione e coordinamento della contabilità finanziaria, economica responsabilità patrimoniale dell’Ente. Predisposizione degli atti di programmazione economico-finanziaria: bilancio di previsione- rendiconto di gestione- relazione Corte dei conti e di tutti gli atti connessi e conseguenti alla gestione dei suddetti strumenti di programmazione. Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili riguardanti le entrate e spese nelle varie fasi e gestione degli adempimenti connessi compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, adempimenti contabili ad esso correlati. Adempimenti fiscali. Gestione tributi comunali: parte economica e trasmissione dati e certificazioni relativi ai tributi ed ai servizi a rilevanza economica. Predisposizione regolamenti, delibere e determinazioni inerenti l’area economica e tributaria • Date (da – a) 1.05.2008 al 31.07.2009 • Nome e indirizzo del Comune di Colle Brianza, Piazza Roma, Colle Brianza datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Ente locale • Tipo di impiego Incarico di collaborazione a -

Giro Montano Del Lario 2013 Dettaglio Tappe E Orari Di

ASD FALCHI LECCO GIRO MONTANO DEL LARIO 2013 Staffetta no-stop - 250 km - 12.000 m D+ 7-9 giugno 2013 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FALCHI LECCO - Via S. EgiDio, 31 | 23900 Lecco (LC) Tel. 339 7393485| Web: www.asfalchi.it | E-mail: [email protected] | P. IVA e C.F.: 03011410135 DETTAGLIO TAPPE E ORARI DI PASSAGGIO Distanza Dislivello tappa Orario di passaggio: Tempo tappa Tappa Percorso tappa D+ (m) D- (m) Lecco 7/6/13 19.35 (km) 1 LECCO - ABBADIA Lecco, Val CalolDen, Piani Resinelli, Campelli, Abbadia L. 01:50 14 1277 1234 Abbadia 7/6/13 21.25 Sentiero del Viandante 2 ABBADIA - LIERNA Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna 01:15 10 353 341 Lierna 7/6/13 22.40 Sentiero del Viandante 3 LIERNA - DERVIO Lierna, Variante Alta, Ortanella, Bellano, Dervio 03:05 18 1045 1098 Dervio 8/6/13 1.45 Sentiero del Viandante 4 DERVIO - COLICO Dervio, Santuario MaDonna Di ValpoZZo 02:25 15 659 676 Valpozzo 8/6/13 4.10 5 COLICO - SORICO SS36, SS340dir, pista ciclabile 00:40 6 13 0 Sorico 8/6/13 4.50 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 6 SORICO - PEGLIO Sorico, ForDeccia, Montalto, Livo, Peglio 04:15 22 1205 680 Peglio 8/6/13 9.05 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 7 PEGLIO - GARZENO Peglio, Dosso Del Liro, PiazZa, GarZeno 03:05 24 626 612 Garzeno 8/6/13 12.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 3 8 GARZENO - CROCE GarZeno, Montuglio, Breglia, GranDola eD Uniti, Croce 05:00 26 858 1190 Croce 8/6/13 17.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 2 9 CROCE - S.