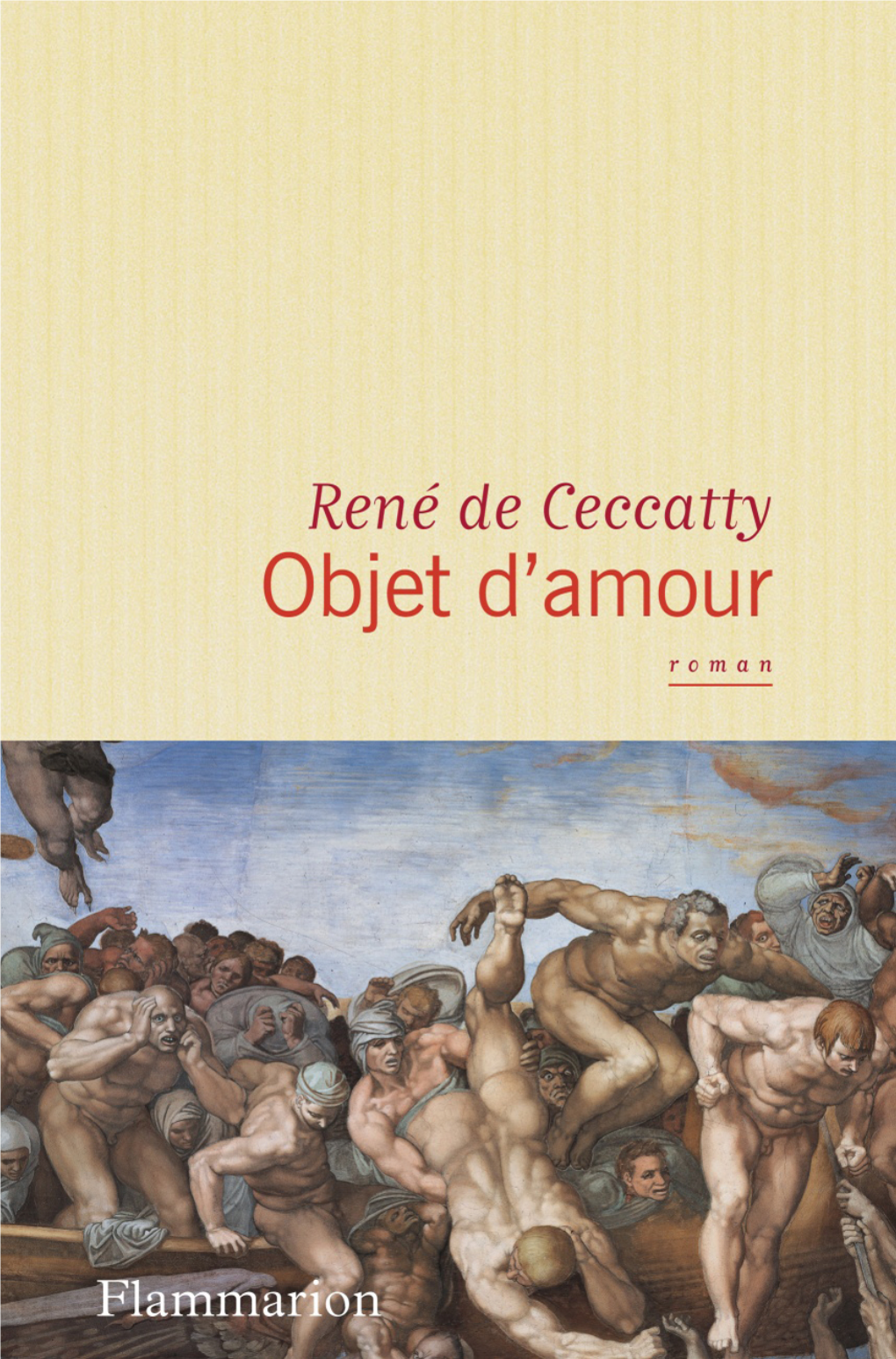

Objet D'amour

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jean Bonnassieux Sculpteur De Madones…

Roger Briand Jean Bonnassieux Sculpteur de madones… Panissières, 1810 - Paris, 1892 Préface, Antoinette Le Normand-Romain Directeur général de L’Institut National d’Histoire de L’art La Diana Village de Forez Association culturelle de Panissières et sa région 2009 Jean Bonnassieux, sculpteur de madones… À Marie… 2 Jean Bonnassieux, sculpteur de madones… 3 Jean Bonnassieux, sculpteur de madones… Notre-Dame-de-France, 1860, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), juchée sur le rocher Corneille, la colossale madone en fonte est vue de l’arrière. L’Enfant lève la main droite en un geste de bénédiction. « La chevelure méchée de la Vierge tombe tel un voile… » Gravure de Dubouchet, extraite de Douze statues de la Vierge, par J. Bonnassieux (1879) 4 Jean Bonnassieux, sculpteur de madones… i le nom de Bonnassieux n’est peut-être familier aujourd’hui qu’aux lecteurs des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (et sous une orthographe un peu différente), beaucoup connaissent en revanche son œuvre principale, ne serait-ce que par ses dimensions, la Vierge Smonumentale du Puy-en-Velay. Et pourtant Bonnassieux pourrait presque constituer un cas d’école. Issu d’un milieu simple, formé à l’école des beaux-arts de Lyon, il vint à Paris en 1834 et entra dans l’atelier d’Auguste Dumont, lui-même lauréat du concours de Rome en 1823. En 1836 il obtint à son tour le Prix de Rome ce qui lui permit de passer cinq ans à la villa Médicis et on peut imaginer ce que représentait pour un jeune Français, originaire d’une région austère, la découverte de l’Italie : « Que Rome est belle et puissante sur l’âme d’un artiste ! On ne peut rester froid devant elle, devant ses richesses qui étonnent et grandissent l’intelligence. -

Bodacc Bulletin Officiel Des Annonces Civiles Et

o Quarante-cinquième année. – N 130 A ISSN 0298-296X Mercredi 6 juillet 2011 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DE L’INFORMATION Standard......................................... 01-40-58-75-00 LÉGALE ET ADMINISTRATIVE Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Accueil commercial....................... 01-40-15-70-10 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-15-67-77 www.dila.premier-ministre.gouv.fr (8h30à 12h30) www.bodacc.fr Télécopie........................................ 01-40-15-72-75 BODACC “A” Ventes et cessions - Créations d’établissements Procédures collectives Procédures de rétablissement personnel Avis relatifs aux successions Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Modifications diverses........................................ BODACC “B” Radiations ............................................................ } Avis de dépôt des comptes des sociétés ....... BODACC “C” Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Extelia, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services, Cartegie, La Base Marketing,Infolegale, France Telecom Orange, Telino et Maxisoft. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction de l’information légale et administrative. Le numéro : 3,10 € Abonnement. − Un an (arrêté du 26 octobre 2010 publié au Journal officiel du 28 octobre 2010) : France : 412,20 €. Pour l’expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger : paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande Paiement à réception de facture. -

1 Le Salon De 1824, Ou L'ombre Du Beau Moderne. Stendhal N'a Pas Bonne Réputation En Tant Que Critique D'art. Son Approch

Le Salon de 1824, ou l’ombre du beau moderne. Stendhal n’a pas bonne réputation en tant que critique d’art. Son approche serait trop littéraire, insuffisamment formaliste, sa conception du romantisme déroutante. Pour le Salon de 1824, on sait qu’il a fait les mauvais choix : il a méprisé Delacroix et annoncé que l’obscur Schnetz serait encore admiré en 19241. Or le bon critique d’art n’est-il pas celui qui sait, « parmi tous les artistes de son époque, distinguer les plus grands, c’est-à-dire ceux que nous tenons aujourd’hui pour tels2 » ? Cependant, pour apprécier la pertinence et la valeur d’un compte rendu d’exposition, il semble nécessaire de le comparer avec précision à ceux des autres salonniers. Stendhal le dit lui-même : en 1824, c’est d’abord dans la presse que se livre la bataille romantique. Avant même d’évoquer l’Exposition au Louvre, il présente la violente polémique qu’elle entraîne dans les deux plus grands quotidiens du royaume : « La guerre est déjà commencée. Les Débats vont être classiques, c’est-à- dire ne jurer que par David, et s’écrier : Toute figure peinte doit être la copie d’une statue, et le spectateur admirera, dût-il dormir debout. Le Constitutionnel, de son côté, fait de belles phrases un peu vagues, c’est le défaut du siècle ; mais enfin il défend les idées nouvelles3 ». L’Exposition de 1824, parue en onze articles dans le Journal de Paris4, s’inscrit au cœur de ce débat esthétique. Stendhal suggère son intention de s’opposer à Delécluze, qu’il présente comme le défenseur d’une doctrine néoclassique caricaturale, et affiche sa sympathie pour les convictions progressistes du jeune Thiers5. -

XAVIER SIGALON UZÈS, 1787-ROME, 1837 42 Locuste Remettant À Narcisse Le Poison Destiné À Britannicus, En Fait L'essai Sur Un Jeune Esclave - 1824 Esquisse : Don De M

XAVIER SIGALON UZÈS, 1787-ROME, 1837 42 Locuste remettant à Narcisse le poison destiné à Britannicus, en fait l'essai sur un jeune esclave - 1824 Esquisse : don de M. Rossi en 1838 – Tableau : acheté par la ville en 1829. "Un grand peintre est né à la France..." Thiers salue ainsi l'envoi de la Locuste de Sigalon au Salon de 1824. Le jeune artiste, formé à Nîmes auprès de Monrose, puis à Paris dans l'atelier de Guérin à partir de 1817, s'était distingué en exposant au Salon de 1822 La Courtisane , achetée par le Louvre. La qualité de ce premier envoi le situe aux côtés de Delacroix comme un des espoirs de la peinture romantique. Le sujet de Locuste lui fut inspiré pendant la représentation du Britannicus de Racine par ces vers de Narcisse à Néron : "Seigneur, j'ai tout prévu. Pour une mort si juste / Le poison est tout prêt ; la fameuse Locuste / A redoublé pour moi ses soins officieux ; / Elle a fait expirer un esclave à mes yeux, / Et le fer est moins prompt à trancher une vie / Que le nouveau poison que sa main me confie". La scène a lieu dans une caverne où le jour arrive à peine. Narcisse, assis, contemple l'agonie du malheureux esclave sur lequel la sorcière a fait l'expérience du poison qui doit délivrer Néron de Britannicus. Vieille, décharnée, Locuste, debout à ses côtés, désigne sa victime agonisante et vante à Narcisse son filtre mortel. L'intensité dramatique est accentuée par la lumière conduisant le regard dans un mouvement tournant pour éclairer le corps arc-bouté de l'esclave et son visage aux yeux révulsés. -

The Names of God by NEC

NEC, et. al. The Names, Titles And Attributes Of God The CFBC The Cover Ary Scheffer (10 February 1795 – 15 June 1858), French painter of Dutch and German extraction, was born in Dordrecht. Ary Scheffer – A Self Portrait After the early death of his father Johann Baptist, a poor painter, Ary's mother Cornelia, herself a painter and daughter of landscapist Arie Lamme, took him to Paris and placed him in the studio of Pierre- Narcisse Guérin. When Scheffer left Guérin's studio, Romanticism had come into vogue in France, with such painters as Xavier Sigalon, Eugène Delacroix and Théodore Géricault. Scheffer did not show much affinity with their work and developed his own style, which has been called "frigidly classical". Scheffer often painted subjects from literature, especially the works of Dante, Byron and Goethe. Two versions of Dante and Beatrice and have been preserved at Wolverhampton Art Gallery, United Kingdom, and Museum of Fine Arts, Boston, USA. Particularly highly praised was his Francesca da Rimini painted in 1836. Ary Sheffer's popular Faust-themed paintings include Margaret at her wheel; Faust doubting; Margaret at the Sabbat; Margaret leaving church; The garden walk, and Margaret at the well. In 1836, he painted two pictures of Goethe's character Mignon. He now turned to religious subjects: Christus Consolator (1836) was followed by Christus Remunerator, The shepherds led by the star (1837), The Magi laying down their crowns, Christ in the Garden of Olives, Christ bearing his Cross, Christ interred (1845), St Augustine and Monica (1846) and this one Temptation of Christ, 1854 His Christus Consolator, lost for 70 years, was rediscovered in a janitor's closet in Gethsemane Lutheran Church in Dassel, Minnesota in 2007. -

Origins of Modernism in French Romantic Sculpture

2011 Florence Quideau ALL RIGHTS RESERVED ORIGINS OF MODERNISM IN FRENCH ROMANTIC SCULPTURE: DAVID D’ANGERS, DANTAN-JEUNE, DAUMIER AND PRÉAULT. by FLORENCE QUIDEAU A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Art History written under the direction of Dr. Susan Sidlauskas and approved by ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ New Brunswick, New Jersey January, 2011 ABSTRACT OF THE DISSERTATION ORIGINS OF MODERNISM IN FRENCH ROMANTIC SCULPTURE: DAVID D’ANGERS, DANTAN-JEUNE, DAUMIER AND PRÉAULT. By FLORENCE QUIDEAU Dissertation Director: Professor Susan Sidlauskas This dissertation repositions the place of four Romantic artists within the current discussion of Modern sculpture. Today, Jean-Baptiste Carpeaux has displaced Auguste Rodin’s paramount place as the first Modern sculptor. The dynamism, suppleness, truthful movements, appropriate gestures, and accuracy of Carpeaux’s sculptures are considered the epitome of Modernist sculpture. This analysis argues that the portrait- busts and sculpted caricatures of Jean-Pierre Dantan (called Dantan-Jeune), Pierre-Jean David (called David d’Angers), Auguste Préault, and Honoré Daumier exemplified audacious artistic changes made thirty years before Carpeaux. These four artists showed a distinct rejection of formal portraiture and the values of artistic decorum by creating an -

Abstracts 2012

100TH ANNUAL CONFERENCE L O S A N G E L E S FEBRUARY 22–25, 2012 ABSTRACTS ABSTRACTS 2012 100th Annual Conference, Los Angeles Wednesday, February 22–Saturday, February 25, 2012 50 Broadway, 21st Floor New York, NY 10004 www.collegeart.org College Art Association 50 Broadway, 21st Floor New York, NY 10004 www.collegeart.org Copyright © 2012 College Art Association All rights reserved. Printed in the United States of America. Sessions are listed alphabetically according to the name of the chair. Abstracts 2012 is produced on a very abbreviated schedule. Although every effort is made to avoid defects, information in this book is subject to change. CAA regrets any editorial errors or omissions. We extend our special thanks to the CAA Annual Conference Committee members responsible for the 2012 program: Sue Gollifer, University of Brighton, vice president for Annual Conference, chair; Sharon Matt Atkins, Brooklyn Museum of Art; Peter Barnet, The Metropolitan Museum of Art; Brian Bishop, Framingham State University; Connie Cortez, Texas Tech University; Ken Gonzales-Day, Scripps College; and Sabina Ott, Columbia College Chicago. Regional Representatives: Stephanie Barron, Los Angeles County Museum of Art, and Margaret Lazzari, University of Southern California. We also thank all the volunteers and staff members who made the conference possible. Cover: Photograph provided by Security Pacific National Bank Collection, Los Angeles Public Library. Design: Ellen Nygaard CAA2012 FEBRUARY 22–25 3 Contents CAA International Committee 11 Concerning the Spiritual in Art: Kandinsky’s 19 Confrontation in Global Art History: Past/Present; Pride/ Radical Work at 100 Prejudice Surrounding Art and Artists Chairs: Susan J. -

Academie De France À Rome Directorat D'horace Vernet

Archives nationales C:\Users\Jouys-Barbelin\Desktop\IR_vernet_20180611_20181103.odtNe pas effacer ACADEMIE DE FRANCE À ROME DIRECTORAT D’HORACE VERNET (1829-1834) Répertoire numérique détaillé du versement 20180611 Magdalena Dżoń et Corinne Jouys Barbelin Première édition électronique Mention de note éventuelle Archives nationales Pierrefitte-sur-Seine 2018 Archives nationales Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Il est en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... Archives nationales Sommaire Administration générale, correspondance avec la tutelle, suivi des pensionnaires ............ 8 Suivi comptable et financier .................................................................................................. 16 Exercices 1829 et 1830 ....................................................................................................... 16 Exercice 1831 ...................................................................................................................... 26 Exercices 1832 et 1833 ....................................................................................................... 31 Exercice 1834 ...................................................................................................................... 40 Archives nationales Référence 20180611/1-20180611/5 Niveau de description Groupe de cotes Intitulé Académie -

Gard Aiguës Mortes Chapelle Des

GARD AIGUËS MORTES CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS Chapelle inscrite en totalité le 6 décembre 1949 La pentecôte : toile de Xavier SIGALON : CL OM 30 septembre 1911 4 toiles de Auguste GLAIZE : IS OM par arrêté du 31/12/1981 La confrérie des Pénitents Blancs fut fondée en 1625 par des membres dissidents de celle des Pénitents Gris. La chapelle a probablement été construite à ce moment là, la date de 1668 visible sur le portail marquant la fin des travaux. Pendant la Révolution, elle servit de siège au club des « sans culottes » et fut complètement dépouillée de son mobilier et de ses objets de culte et de cérémonie Rachetée aux domaines nationaux en 1796, elle est utilisée comme église paroissiale puis reprise par les pénitents qui reconstruisent le chœur et rachètent du mobilier, (cf. publication de l'inventaire en 1973) La confrérie fait agrandir et restaurer la chapelle en 1818 par DURAND, ingénieur de l'arrondissement et commande un tableau à M. Sigalon peintre de Nîmes. L'achat de mobilier se poursuit au cours du siècle, l'achat ou le don des toiles de Glaize en 1846, la reprise du maître-autel en 1874 par Gabdès marbrier à Nîmes ... Cette chapelle, construite au milieu du XVIIe siècle, est de conception très modeste (plan rectangulaire, murs en moellons) avec un accent mis sur la façade en pierre avec son portail sculpté. L'intérieur est un vaisseau unique plafonné avec une tribune située au dessus du portail d'entrée. Cette tribune, réservée aux pénitents, est accessible par un couloir latéral et un grand escalier à cage ouverte avec une belle rampe en ferronnerie du XVIIIe. -

Dossier Liszt

Exposition dossier Une Œuvre en lumière. / Portrait de Liszt enfant, par Jean Vignaud Du 22 octobre 2011 au 22 janvier 2012, Musée des Beaux-Arts de Nîmes Edito Quel rapport peut-il y avoir entre ce visage poupin et le masque anguleux, au regard d'acier que la photographie, dès son invention, nous révèle(nt) de Liszt ? La vie. Tout simplement. Qui trempe et burine jusqu'aux plus romantiques des âmes. Tous les espoirs se lisent dans les yeux aux cieux qu'un peintre (que nous nous réjouissons d'être Beaucairois et de talent…) immortalise. Les Muses y sont interrogées. Erato répond. Le public des trois concerts de Nîmes constatera combien ce très jeune homme donne une vie si intense et nouvelle aux partitions – et aux improvisations – qui font déjà sa gloire. Le privilège – incommensurable ! – est que Frantz fit, comme on frappe les trois coups, un trio de sé- jours à Nîmes, scandant ici son chemin. Il est essentiel qu'à l'occasion du bicentenaire de Liszt, Nîmes commémore et célèbre cet événement, situé dans le contexte historique et socio-culturel de ce temps grâce aux riches collections de nos musées. Ce n'est pas un hasard si le talentueux pianiste fut reçu, notamment, chez les Crémieux, à la mémoire desquels nous sommes très attachés. En leur spécificité, les manifestations nîmoises confèrent à ce géant de la Musique que fut Frantz Liszt une dimension de grande humanité et de proximité intellectuelle, celle qui nous fait, en toute simplicité, rece- voir à bras ouverts un authentique ami, dans l'intemporalité des notes. -

Étienne-Jean Delécluze Et La Jeune Génération Romantique : Léopold Robert, Ary Scheffer, Victor Schnetz, … Aurélie Gavoille

ÉTIENNE-JEAN DELÉCLUZE ET LA JEUNE GÉNÉRATION ROMANTIQUE : LÉOPOLD ROBERT, ARY SCHEFFER, VICTOR SCHNETZ, … AURÉLIE GAVOILLE Surnommé le « Nestor artistique du Journal des débats 1 », en raison de la longévité de sa carrière, Étienne- Jean Delécluze (1781-1863) (fig. 1) est un critique d’art assez singulier dans le paysage du XIXe siècle en France. Il suit l’enseignement de l’atelier le plus couru d’Europe, celui de Jacques-Louis David (1748-1825). Comptant parmi ses élèves favoris, il embrasse une carrière de peintre d’histoire sous l’Empire puis se tourne vers l’écriture. De l’école davi- dienne, il retiendra des idées fonda- mentales qu’il s’appropriera pour les mettre au service de son futur auditoire en tant que critique d’art. Fig. 1. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Portrait Ancien exposant du Salon, il est d’Étienne-Jean Delécluze, 1856, graphite et craie conscient des enjeux de ce type de blanche, 33,2 × 25,1 cm, Cambridge, Harvard Art manifestation et du rôle de plus en Museums/Fogg Museum. plus affirmé de la presse qui consti- tue alors une autorité dans la diffusion des idées et des images. Il débute ainsi à l’âge de trente-huit ans cette reconversion au sein de la rédaction du Lycée français à l’occasion du Salon de 1819 où Théodore Géricault (1791-1824) pré- sente sa Scène de naufrage, véritable scandale aux prémices du romantisme. Il devient à partir de 1822 le chroniqueur artistique du Journal des débats poli- tiques et littéraires, organe de presse conservateur, orléaniste, dirigé depuis 1 Étienne-Jean DELÉCLUZE, Louis David son école et son temps, Paris, Éditions Macula, 1983 (1re éd. -

14 Janv. 08 Dossier De Presse

Carte blanche à Jean-Luc Nancy Musée des Beaux-Arts de Lyon 12 oct. 07 - 14 janv. 08 Commissariat de l’exposition Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon. Jean-Luc Nancy, philosophe. Eric Pagliano, conservateur du patrimoine, pensionnaire à l’Institut National d’Histoire de l’Art. Dossier de presse Contact presse Sylvaine Manuel de Condinguy [email protected] tél : 33(0)4 78 38 57 51 fax : 33(0)4 78 28 12 45 Musée des Beaux-Arts de Lyon - 20, place des Terreaux - 69001 Lyon - France - tél. 33(0)4 72 10 17 40 www.mba-lyon.fr Sommaire Communiqué de presse 4 Introduction à l’exposition 6 Parcours de l’exposition, les 10 sections 9 1 - Le tracé, la ligne 2 - L’espace ouvert, investi 3 - Matières, touches, sensations 4 - Le geste du dessinateur 5 - De la main dessinante à la main dessinée 6 - La forme qui se cherche 7 - Dessiner le repoussant 8 - Passion du corps 9 - Des plaisirs à dessein 10 - Le dess(e)in hors du dessin Jean-Luc Nancy, philosophe, commissaire de l’exposition Eric Pagliano, conservateur du patrimoine, commissaire de l’exposition 13 Liste des œuvres présentées dans l’exposition 14 Sommaire du catalogue de l’exposition 21 Activités proposées au public 22 Informations pratiques 23 Les visuels des œuvres présentées dans l’exposition et disponibles pour la presse sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/presse/presse Musée des Beaux-Arts de Lyon - 20, place des Terreaux - 69001 Lyon - France - tél.