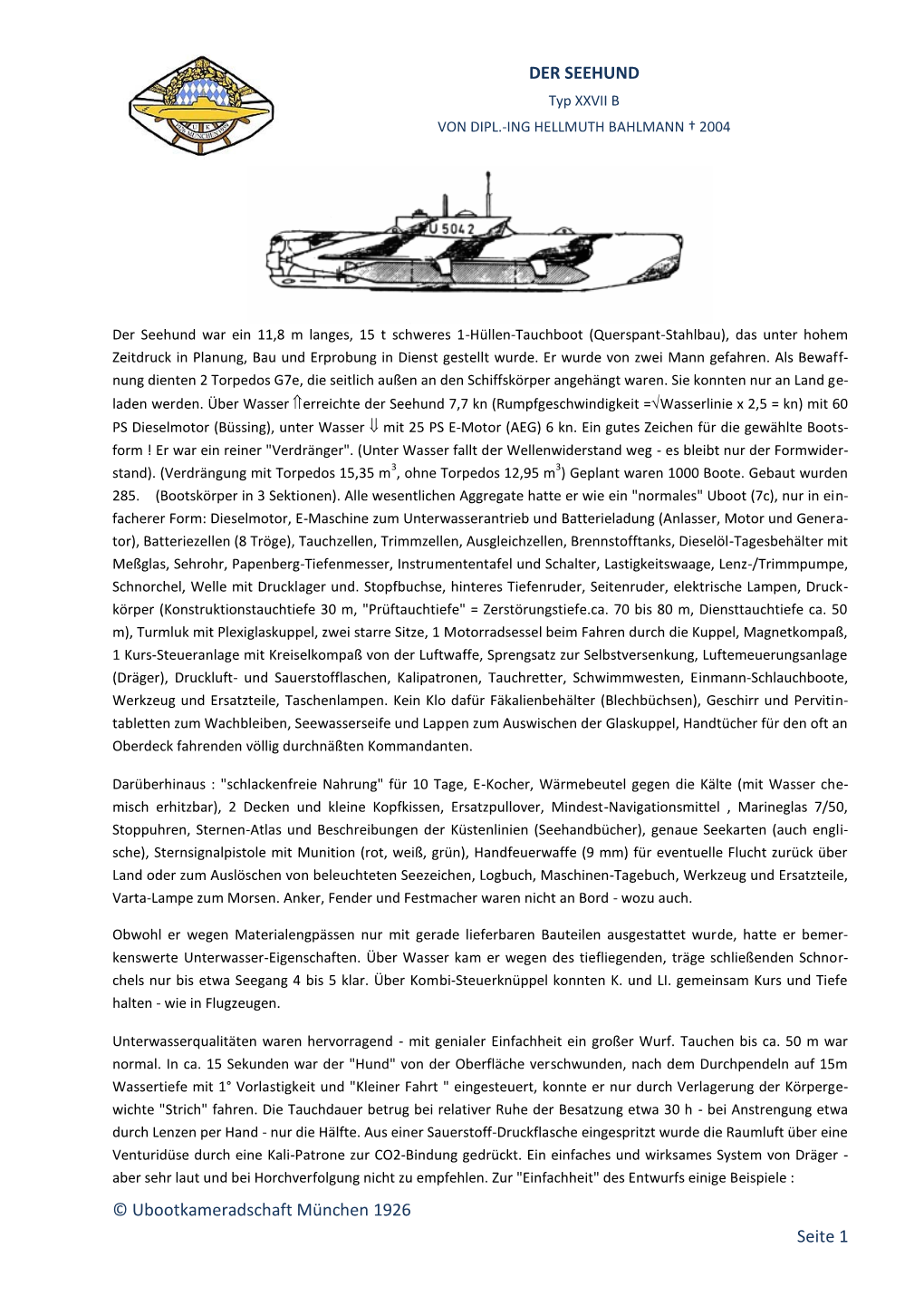

© Ubootkameradschaft München 1926 Seite 1 DER SEEHUND

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Wolf Pack the Wolf Pack: a Collection of U-Boat Modelling

The Wolf Pack The Wolf Pack: A Collection Of U-Boat Modelling Articles Page 1 The Wolf Pack Contents Introduction Articles: Kriegsmarine U-Boat Colours & Markings Type VIIC Free-Flooding Vent Patterns Type VII U-Boat Modifications The Snorting Bull Insignia U 96 & The Laughing Sawfish German U-Boat Victory Pennants U-Boat Model Kits & Accessories Super-detailing Revell’s 1/72nd Type VIIC U-Boat* Revell Type VIIC Checklist Appendices: References Photo Sources Recommended Reading Index *Super-detailing Revell’s 1/72nd Type VIIC U-Boat by Wink Grisé All other articles by Dougie Martindale All text and drawings copyright © Dougie Martindale / Wink Grisé / Accurate Model Parts, 2010 The Wolf Pack: A Collection Of U-Boat Modelling Articles Page 2 The Wolf Pack Contents Introduction ............................................................................................. 7 Induction ....................................................................................................................................................... 7 A seminal release .......................................................................................................................................... 8 The allure of the VIIC .................................................................................................................................. 9 A growing collection ..................................................................................................................................... 9 The Wolf Pack ........................................................................................................................................... -

A Kriegsmarine U VII. Osztályú Tengeralattjárói

Haditechnika-történet Kelecsényi István* – Sárhidai Gyula** Akik majdnem megnyerték az Atlanti csatát – A Kriegsmarine U VII. osztályú tengeralattjárói I. rész 1. ábra. VII. osztályú U-boot bevetésre indul a kikötőből (Festmény) AZ előzmények főleg kereskedelmi hajót süllyesztettek el 199 darabos veszteség ellenében. A német búvárnaszádok a háború Az első világháború után a békefeltételek nem engedték során komoly problémát okoztak az antant hatalmaknak a meg Németországnak a tengeralattjárók hadrendben tartá- nyersanyag utánpótlásában és élelmiszerszállítások bizto- sát. Ennek oka, hogy a Nagy Háborúban több mint 5000, sításában. ÖSSZEFOGLALÁS: A németek közepes méretű tengeralattjáró típusa a VII. ABSTRACT: The Class VII U-boats were the German medium-size submarine osztály volt. A német haditengerészet legnagyobb ászai – Günther Prien type. The greatest aces of the German Navy – Corvette captain Günther Prien, korvettkapitány, Otto Kretschmer fregattkapitány és Joachim Schepke fre- Frigate captain Otto Kretschmer and Frigate captain Joachim Schepke – gattkapitány – ezeken a hajókon szolgáltak. A VII. osztály változatai elsősor- served on these boats. Variants of the Class VII fought mainly in the Atlantic ban az Atlanti-óceánon, a brit utánpótlási vonalak fő hadszínterén harcoltak, Ocean, on the main battlefield of the British supply lines, and between 1941 és 1941 és 1943 között majdnem sikerült kiéheztetniük és térdre kényszerí- and 1943 they almost starved and brought to heels the Great Britain. The teniük Nagy-Britanniát. A németek -

March 2010 Phoenix, Arizona Volume 16 - Issue 3

The Monthly Newsletter of Perch Base - USSVI March 2010 Phoenix, Arizona Volume 16 - Issue 3 http://www.perch-base.org What’s “Below Decks” in the MidWatch ITEM Page # Booster club and Float 2 support members Base Officers and Sailing 3 Orders Our Generous Sponsors 4 What a Great Way to Earn 5 Money From The Wardroom 6 February Meeting 6 Minutes Chaplain’s Column 9 Shipmate-to-Shipmate 10 Lest We Forget Those Still On Patrol Women on Submarines MARCH ETERNAL PATROLS Kap(SS) 4 Kid(SS) 11 Cold War “Did You Know” 12 USS PERCH (SS-176) 03 Mar 1942 6 POWs Perch Base Birthdays 13 Scuttled after Japanese Depth Charge Attack Lost Boat - USS Tullibee 14 USS GRAMPUS (SS-207) 05 Mar 1943 71 Lost (SS-284) Japanese Surface Attack, Solomon Islands “Digging Deep” 16 USS H1 (SS-28) 12 Mar 1920 4 Lost The Submarine in History 17 “World War II to 2000” Foundered off Santa Margarita Island, CA Mailing Page 31 USS TRITON (SS-201) 15 Mar 1943 74 Lost Japanese Surface Attack off New Guinea USS KETE (SS-369) 20 Mar 1943 87 Lost Unknown causes between Okinawa and Midway ! Ines USS F4 (SS-23) 21 Mar 1915 21 Lost appened Battery Explosion off Honolulu ’s H submar It In year USS TRIGGER (SS-237) 26 Mar 1945 89 Lost a n Japanese Air/Surface Attack in East China Sea omenthi W wi -- 9 USS TULLIBEE (SS-284) 26 Mar 1944 79 Lost age p Circular run of own Torpedo off Palau Islands tory s NEXT MEETING 12 noon, Saturday, Mar. -

On Our Doorstep Parts 1 and 2

ON 0UR DOORSTEP I MEMORIAM THE SECOD WORLD WAR 1939 to 1945 HOW THOSE LIVIG I SOME OF THE PARISHES SOUTH OF COLCHESTER, WERE AFFECTED BY WORLD WAR 2 Compiled by E. J. Sparrow Page 1 of 156 ON 0UR DOORSTEP FOREWORD This is a sequel to the book “IF YOU SHED A TEAR” which dealt exclusively with the casualties in World War 1 from a dozen coastal villages on the orth Essex coast between the Colne and Blackwater. The villages involved are~: Abberton, Langenhoe, Fingringhoe, Rowhedge, Peldon: Little and Great Wigborough: Salcott: Tollesbury: Tolleshunt D’Arcy: Tolleshunt Knights and Tolleshunt Major This likewise is a community effort by the families, friends and neighbours of the Fallen so that they may be remembered. In this volume we cover men from the same villages in World War 2, who took up the challenge of this new threat .World War 2 was much closer to home. The German airfields were only 60 miles away and the villages were on the direct flight path to London. As a result our losses include a number of men, who did not serve in uniform but were at sea with the fishing fleet, or the Merchant avy. These men were lost with the vessels operating in what was known as “Bomb Alley” which also took a toll on the Royal avy’s patrol craft, who shepherded convoys up the east coast with its threats from: - mines, dive bombers, e- boats and destroyers. The book is broken into 4 sections dealing with: - The war at sea: the land warfare: the war in the air & on the Home Front THEY WILL OLY DIE IF THEY ARE FORGOTTE. -

U-Boot Im Focus 2007 – 2020

Inhaltsverzeichnis U-BOOT IM FOCUS 2007 – 2020 U-BOOT IM FOCUS – Herausgeber: Axel Urbanke, Luftfahrtverlag-Start 1 Edition Nr. 1 (2007) Seite Minenleger / minelayer UII U-219, 1942 Editorial 2 Typ VII A Boote / type VII a boats U-31, 1939 3 Typ II Boote / type II boats U-9, 1939 4 U-141 5 Typ VII A Boote / type VII a boats U-33, 1939 6 U-28, U-29, U-30, U-33, 1939 7 U-29, 1939 7 Typ VII B Boote / type VII b boats U-53, 1939 8 U-202 9 U-95, 1941 9 Typ VII C Boote / type VII c boats U-604, 1942 10 U-404, 1943 11 U-262, 1943 12 U-480, 1944 13 Typ IX Boote / type IX boats U-67 14 U-108, 1941 15 Elektroboote / Electroboats U-2360, 1945 16 U-3038, 1945 17 Türme / conning towers U-19 und U-20 — große Turmembleme aus der Anfangszeit des Krieges 18/19 U-40 — mit Totenkopf und Regenschirm 20/21 Farbfotos / colorpbotos U-177, Farbfotos von der 2. Feindfahrt 22/23 Boot im Focus / boat in focus U-652 — das Boot mit der seltenen Tupfentarnung 24-28 Dokumente / documents Eine Einladung der besonderen Art 29 Unbekannte Embleme / unknown emblems Die säugende Wölfin von U-339 30 Fotos mit Geschichte / pictures with a story Hilfskreuzer „Atlantis“ versenkt — U-Boote als Retter 31-37 Wimpel / pennant Zerstörerversenkung — dem Schicksal ins Auge geschaut 38-40 Porträt / portrait Kapitänleutnant Günther Krech 41-44 2 Ungewöhnliches / unusual Das „bunte“ Funkgerät von U-48 45 Szenerie / scenery „Milchkuh“ in Sicht! 46/47 Schicksale / fate Glückliche Heimkehr 48/UIII U-Tanker / U-Tanker U-460, 1943 UIII Edition Nr. -

German Americana, 1800-1955

GERMAN AMERICANA, 1800–1955 Publications of the German Historical Institute Series Editor: Christof Mauch German Historical Institute Deutsches Historisches Institut 1607 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 20009-2562 Phone: (202) 387-3355 Fax: (202) 483-3430 Email: [email protected] Website: www.ghi-dc.org Library and Reading Room Hours: Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m., and by appointment Inquiries should be directed to the librarians. © German Historical Institute 2005 All rights reserved GERMAN AMERICANA, 1800–1955 A Comprehensive Bibliography of German, Austrian, and Swiss Books and Dissertations on the United States Christoph Strupp and Birgit Zischke, with the assistance of Kai Dreisbach German Historical Institute Washington, DC GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC REFERENCE GUIDE NO.18 GERMAN AMERICANA, 1800–1955 ACOMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY OF GERMAN,AUSTRIAN, AND SWISS BOOKS AND DISSERTATIONS ON THE UNITED STATES CHRISTOPH STRUPP AND BIRGIT ZISCHKE, WITH THE ASSISTANCE OF KAI DREISBACH Contents INTRODUCTION 1. Bibliographies of German Research on America ................................. 9 2. General Overviews—Handbooks .......................................................... 10 3. Geography ................................................................................................. 14 4. Nature—Vegetation—Wildlife ............................................................... 33 5. American Historiography ....................................................................... 39 6. History ...................................................................................................... -

The Axis and Allied Maritime Operations Around Southern Africa, 1939-1945

THE AXIS AND ALLIED MARITIME OPERATIONS AROUND SOUTHERN AFRICA, 1939-1945 Evert Philippus Kleynhans Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy in Military Science (Military History) in the Faculty of Military Science, Stellenbosch University Supervisor: Prof I.J. van der Waag Co-supervisor: Dr E.K. Fedorowich December 2018 Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za DECLARATION By submitting this dissertation electronically, I declare that the entirety of the work contained therein is my own, original work, that I am the sole author thereof (save to the extent explicitly otherwise stated), that reproduction and publication thereof by Stellenbosch University will not infringe any third party rights and that I have not previously in its entirety or in part submitted it for obtaining any qualification. Date: December 2018 Copyright © 2018 Stellenbosch University All rights reserved Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za Abstract The majority of academic and popular studies on the South African participation in the Second World War historically focus on the military operations of the Union Defence Force in East Africa, North Africa, Madagascar and Italy. Recently, there has been a renewed drive to study the South African participation from a more general war and society approach. The South African home front during the war, and in particular the Axis and Allied maritime war waged off the southern African coast, has, however, received scant historical attention from professional and amateur historians alike. The historical interrelated aspects of maritime insecurity evident in southern Africa during the war are largely cast aside by contemporary academics engaging with issues of maritime strategy and insecurity in southern Africa. -

Sprach-Spiel-Kunst the Dynamics of Wordplay

Sprach-Spiel-Kunst The Dynamics of Wordplay Edited by Esme Winter-Froemel Editorial Board Salvatore Attardo, Dirk Delabastita, Dirk Geeraerts, Raymond W. Gibbs, Alain Rabatel, Monika Schmitz-Emans and Deirdre Wilson Volume 8 Sprach-Spiel- Kunst Ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis Herausgegeben von Esme Winter-Froemel This book series was established in connection with the project “The Dynamics of Wordplay” funded by the German Research Foundation (DFG). Additional funding was provided by the University of Trier. Cette collection de volumes a été créée dans le cadre du projet « La dynamique du jeu de mots », financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). L’Université de Trèves a fourni un financement complémentaire. ISBN 978-3-11-058676-3 e-ISBN (PDF) 978-3-11-058677-0 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-058698-5 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2018962428 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2018 Esme Winter-Froemel, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover images: © bigSmile / © Motizova/iStock/Getty Images Plus Printing: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Inhalt Esme Winter-Froemel Sprach-Spiel-Kunst im Dialog 1 Yoko Tawada Interview 17 Stefan -

Master Thesis Project Front Page for the Master's Thesis

The Faculty of Humanities Master Thesis Project Front page for the Master’s thesis Submission June: [2019] Supervisor: Thijs J. Maarleveld Department: History Title, Danish: Tyske ubåde fra 2. Verdenskrig i danske farvande Title, English: German World War II Submarines in Danish Waters Min./Max. number of characters: 144,000 – 192,000 Number of characters in assignment1: 179.040 (60 – 80 normal pages) (1 norm page = 2400 characters incl. blanc spaces) Please notice in case your Master’s thesis project does not meet the minimum/maximum requirements stipulated in the curriculum your assignment will be dismissed and you will have used up one examination attempt. Solemn declaration I hereby declare that I have drawn up the assignment single-handed and independently. All quotes are marked as such and duly referenced. The full assignment or parts thereof have not been handed in as full or partial fulfilment of examination requirements in any other courses. Read more here: http://www.sdu.dk/en/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen.aspx Handed in by: First name: Last name: Date of birth Anders Jensen 20 /11 1975 1 Characters are counter from first character in the introduction until and including the last character in the conclusion. Footnotes are included. Charts are counted with theirs characters. The following is excluded from the total count: abstract, table of contents, bibliography, list of references, appendix. For more information, see the examination regulations of the course in the curriculum. 1 Table of Contents Acknowledgements -

Osprey Publishing, Elms Court, Chapel Way, Botley, Oxford OX2 9LP, United Kingdom

WOLF PACK The Story of the U-Boat in World War II The Story - oat iq-Workd War 11 First published in Great Britain in 2005 by Osprey Publishing, Elms Court, Chapel Way, Botley, Oxford OX2 9LP, United Kingdom. Email: [email protected] Previously published as New Vanguard 51: Kriegsmarine U-boats 1939-45 (1); New Vanguard 55: Kriegsmarine U-boats 1939-45 (2); and Warrior 36: Grey Wolf. © 2005 Osprey Publishing Ltd. All rights reserved. Apart from any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, electrical, chemical, mechanical, optical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Enquiries should be addressed to the Publishers. CIP data for this publication is available from the British Library. ISBN 1 84176 872 3 Editors: Anita Hitchings and Ruth Sheppard Design: Ken Vail Graphic Design, Cambridge, UK Artwork by Ian Palmer and Darko Pavlovic Index by Alan Thatcher Originated by The Electronic Page Company, Cwmbran, UK Printed and bound by L-Rex Printing Company Ltd 05 06 07 08 09 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 FOR A CATALOGUE OF ALL BOOKS PUBLISHED BY OSPREY PLEASE CONTACT: NORTH AMERICA Osprey Direct, 2427 Bond Street, University Park, IL 60466, USA E-mail: [email protected] ALL OTHER REGIONS Osprey Direct UK, P.O. Box 140, Wellingborough, Northants, NN8 2FA, UK E-mail: [email protected] www.ospreypublishing.com EDITOR'S NOTE All photographs, unless indicated otherwise, are courtesy of the U-Boot Archiv. -

Biber, Molch and Seehund WWII Kriegsmarine Submarine Boats 15Mm Coastal Warfare Releases Review by Rob Morgan

Biber, Molch and Seehund WWII Kriegsmarine submarine boats 15mm Coastal Warfare releases Review by Rob Morgan These releases from MY Miniatures add significantly to the 15mm naval and “special forces” models currently around in this scale. Each is a simple semi- submerged model, the “con” as Americans might say, on a small sea base, and with a range of potential options. Added to a pack of the 15mm MY Frogmen or with larger scale coastal forces boats, landing craft, etc., they will “beef up” a late- war NW Europe scenario, or a solo Mediterranean raid. They (allegedly) had some slight capacity for mine-laying too, which offers a different option to attacking a larger warship. They are 15mm scale, but of course, will easily fit into a 20mm or 25mm scenario, if used against say Airfix Landing Craft or MTB’s. Biber This is pack GERM 7, priced at around £2 for two. The model of the German mini-sub is 35mm long and 15mm wide. The control tower, with hatch, periscope, exhaust pipe and vision block detail pokes 15mm above the surface of the water. Detail is accurate, though minimal in a model which necessarily shows little beyond the “con.” It's easily painted, and if desired, by filing the hatch flat and replacing it with an “open” version, a pilot half-figure can be slipped into place for variation in a group of Bibers. Interestingly, the Biber (Beaver) was remarkably similar to the Molch' (Salamander), differing mainly in the fact that the pilot structure was placed centrally along the hull in the first, but well aft in the latter vessel. -

UK National Archives Or (Mainly) 39

Date: 20.04.2017 T N A _____ U.K. NATIONAL ARCHIVES (formerly known as the "PUBLIC RECORD OFFICE") NATIONAL ARCHIVES NATIONAL ARCHIVES Chancery Lane Ruskin Avenue London WC2A 1LR Kew Tel.(01)405 0741 Richmond Surrey TW9 4DU Tel.(01)876 3444 LIST OF FILES AT THE U.K. NATIONAL ARCHIVES, THE FORMER 'PRO' (PUBLIC RECORD OFFICE) FOR WHICH SOME INFORMATION IS AVAILABLE (IN MOST CASES JUST THE RECORD-TITLE) OR FROM WHICH COPIES WERE ALREADY OBTAINED. FILES LISTED REFER MAINLY TO DOCUMENTS WHICH MIGHT BE USEFUL TO A PERSON INTERESTED IN GERMAN WARSHIPS OF THE SECOND WORLD WAR AND RELATED SUBJECTS. THIS LIST IS NOT EXHAUSTIVE. RECORDS LISTED MAY BE SEEN ONLY AT THE NA, KEW. THERE ARE LEAFLETS (IN THE LOBBY AT KEW) ON MANY OF THE MOST POPULAR SUBJECTS OF STUDY. THESE COULD BE CHECKED ALSO TO SEE WHICH CLASSES OF RECORDS ARE LIKELY TO BE USEFUL. * = Please check the separate enclosure for more information on this record. Checks by 81 done solely with regard for attacks of escort vessels on Uboats. GROUP LIST ADM - ADMIRALTY ADM 1: Admiralty, papers of secretariat, operational records 7: Miscellaneous 41: Hired armed vessels, ships' muster books 51: HM surface ship's logs, till ADM54 inclusive 91: Ships and vessels 92: Signalling 93: Telecommunications & radio 116: Admiralty, papers of secretariat, operational records 136: Ship's books 137: Historical section 138: Ships' Covers Series I (transferred to NMM, Greenwhich) 173: HM submarine logs 177: Navy list, confidential edition 178: Sensitive Admiralty papers (mainly court martials) 179: Portsmouth