I Vini Rossi

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CMK Consulting K No Great Thing Is Created Suddenly, Any More Than a Bunch of Grapes Or a Fig

CMCMK Consulting K No great thing is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig, I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen. Epictetus Estates www.cmkconsulting.it - pag 1 Piemonte - Rocchetta Tanaro Tanaro Piemonte - Rocchetta Az. Ag. Marchesi Incisa della Rocchetta A small family owned property located in the village of Rocchetta Tanaro. The family dating back to 1203. The focus of the estate is on Barbera, Grignolino and Pinot Noir, grape varieties that are part of the tapestry of flavours that make up this part of Piedmont. The vineyards face south at an altitude Marchesa Barbara Incisa between 120 and 170 m above sea level. della Rocchetta Clay-sandy soil of ancient sea-bed origin. www.marchesiincisawines.com Owner: Barbara Incisa della Rocchetta Winemaker: Donato Lanati Varietals planted: Barbera, Pinot Nero, Grignolino Total acres: 16 hectares of property Winery production: 50.000 bottles Barbera d'Asti Sup. DOC, Grignolino d'Asti DOC, Main appellations: Monferrato DOC, Roero Arneis DOCG, Moscato DOCG, Piemonte Pinot Nero DOC Sant’Emiliano Marchese Leopoldo Barbera D’Asti Sup. DOC Piemonte Pinot Nero DOC Barbera 100% Pinot Noir 100% Deep ruby red with garnet reflecions Marchese Leopoldo was the same when aged. Intense and complex, with name of our ancestor who started hints of red berries, spices and cultivation of this varietal in our chocolate. Aristocratic, powerful but vineyards. A wine of great elegance very balanced. Aged for up to 18 with typical varietal aromas. -

Terre Del Volturno (It)

FASCICOLO TECNICO 1 /12 Numero di fascicolo: PGI-IT-A0264 Denominazioni di vini esistenti – Fascicolo tecnico I. NOME/I DA REGISTRARE Terre del Volturno (it) II. ESTREMI DEL RICHIEDENTE Nome e titolo del Consorzio di Tutela dei Vini D.O.C. Asprinio richiedente: di Aversa, Falerno del Massico e Galluccio Status giuridico, Consorzio di Tutela dimensioni e composizione (per le persone giuridiche): Nazionalità: Italia Indirizzo: 128 G. Acquaviva 81100 Caserta Italia Telefono: +39 0823 249305 Fax: +39 0823 249361 e-mail: [email protected] III. DISCIPLINARE DEL PRODOTTO Stato: Allegato Nome del documento: IGT Terre del Volturno - disciplinare consolidato.doc IV. DECISIONE NAZIONALE DI APPROVAZIONE: Base giuridica: DM 19.4.2004 Base giuridica: DM 30.11.2011 FASCICOLO TECNICO 2 /12 Numero di fascicolo: PGI-IT-A0264 V. DOCUMENTO UNICO Nome/i da registrare Terre del Volturno (it) Termine/i equivalente/i: Denominazione No tradizionalmente usata: Base giuridica per la Articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del trasmissione: regolamento (CE) n. 607/2009 La presente scheda tecnica include modifiche adottate in conformità a: Tipo di indicazione IGP - Indicazione geografica protetta geografica: 1. CATEGORIE DI PRODOTTI VITICOLI 1. Vino 8. Vino frizzante 15. Vino ottenuto da uve appassite 2. DESCRIZIONE DEI VINI: “Terre del Volturno” bianco Caratteristiche analitiche: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 13,0 g/l; Caratteristiche organolettiche: colore: giallo -

Terre Del Principe

November 2007 Terre del Principe Terre del Principe (“the prince’s land”) is located in Castel Campagnano, which is a province of Caserta in the Campania region. As Nietsche wrote: “The seed of the thought is the challenge. Or love.” In the Mancini family’s case the seed was love for the land, love for the wine, and the need to do not just well, but to excel. They have a sense of pride in having met the Manuela Piancastelli e Peppe challenge of rediscovering and bringing back to life Mancini Pallagrello Bianco, Pallagrello Nero and Casavecchia. Peppe Mancini rediscovered both Pallagrello and Casavecchia grapes. It was he who believed in the potential of these native grape varieties and of this territory, so very appreciated by the House of Bourbon. A long study together with the University of Naples and the Region of Campania has finally resulted in the entry of Pallagrello Bianco, Pallagrello Nero and Casavecchia into the national catalogue of winemaking Campania region and its provinces grapes. The friendship and advice of Luigi Veronelli, the passion of the oenologist Luigi Moio, and the counsel of agronomist Gaetano Pascale complete the picture. The estate: 7 hectares of property with 4 more OWNER: Manuelea Piancastelli e Peppe Mancini Terre del Principe srl rented. WINEMAKER: Luigi Moio Via S.P. SS Giovanni e Paolo- Vineyards: C.Campagnano 30 81010 Castel Castel Campagnano (area) guyot's system with VARIETALS PLANTED: Pallagrelo Bianco, Campagnano(CE) Italia Pallagrello Nero, Casavecchia a density of 5,000 vines /ha in. Tel/Fax: (+39) 0823.867126 TOTAL ACRES: 7 hectares of property + 4 Pontelatone and Castel di Sasso (area): Old hectares rented espaliers with a density of 3,000 vines/ha in. -

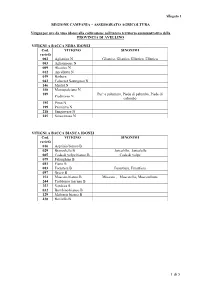

1 Di 5 Allegato 1

Allegato 1 REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nell'intero territorio amministrativo della PROVINCIA DI AVELLINO VITIGNI A BACCA NERA IDONEI Cod. VITIGNO SINONIMI varietà 002 Aglianico N Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico 003 Aglianicone N 009 Aleatico N 012 Ancellotta N 019 Barbera 043 Cabernet Sauvignon N 146 Merlot N 150 Montepulciano N 189 Per’ e palummo, Piede di palumbo, Piede di Piedirosso N colombo 195 Pinot N 199 Primitivo N 218 Sangiovese N 225 Sciascinoso N VITIGNI A BACCA BIANCA IDONEI Cod. VITIGNO SINONIMI varietà 016 Asprinio bianco B 029 Biancolella B Janculillo, Janculella 065 Coda di volpe bianco B Coda di volpe 079 Falanghina B 081 Fiano B 083 Forastera B Forestiera, Furastiera 097 Greco B 153 Moscato bianco B Moscato , Moscatello, Moscatellone 244 Trebbiano toscano B 252 Verdeca B 032 Bombino bianco B 129 Malvasia bianca B 430 Roviello B 1 di 5 Allegato 1 REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nell'intero territorio amministrativo della PROVINCIA DI BENEVENTO VITIGNI A BACCA NERA IDONEI Cod. VITIGNO SINONIMI varietà 002 Aglianico N Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico 003 Aglianicone N 009 Aleatico N 012 Ancellotta N 019 Barbera N 043 Cabernet Sauvignon N 146 Merlot N 150 Montepulciano N 189 Per’ e palummo, Piede di palumbo, Piede di Piedirosso N colombo 195 Pinot N 199 Primitivo N 218 Sangiovese N 225 Sciascinoso N 117 Lambrusco M. N 247 Uva di Troia N Somarello, Sommarrello VITIGNI A BACCA BIANCA IDONEI -

Terre Del Principe

TERRE DEL PRINCIPE 1 THIS IS US The love for the vine. The dream shared with Manuela. The memory of the grandfather who carried him, child, around his estate on the gig through. The memory of the peasants who spoke about Pallagrello and Casavecchia. They are the reasons that have induced Peppe Mancini to abandon the lawyer profession in order to become vine-dresser. The same love and the same passion push Manuela Piancastelli, journalist and scrittrice, to leave Il Mattino in order to write, with Peppe, an important page of the Campanian viticulture. The Pallagrello and the Casavecchia must all to Peppe Mancini. If today they are newly cultivates, it must to the tenacity and to the conviction of who has believed in the potentialities of these native grape variety and of this territory, a lot appreciates from the Borbone. Along study with the University of Naples and the Campania Region have finally concurred the insertion of Pallagrello Bianco, Pallagrello Nero and Casavecchia in the national Catalogue of the grapes variety. Pushes from a big passion, Peppe and Manuela, which in the time has joined to Masina Mancini, have given life to their dreams: Terre del Principe. A name that is born like dedication of Manuela to Peppe, her prince. Today the company has 11 hectares of property. 2 WHERE WE ARE THE VINEYARD UNDER TABURNO MOUNT Terre del Principe is born in Campania, between sweet hills of Squille, small village in the town of Castel Campagnano, in province of Caserta . The territory is a ring of conjunction between the mountain range of Taburno and Matese, that donate wealth to the ground, much to more make of one of the zones with vocation to cultivation of vine and olive tree. -

CAMPANIA: DIAMONDS in the TUFF When You Examine Italy As A

CAMPANIA: DIAMONDS IN THE TUFF When you examine Italy as a whole and attempt to list regions by their top producers of high quality wines, Campania has to be in the conversation for top 5. Add us to the conversation and we’d argue it is Top 3. It’s important to note that this has only been the case in the past 15 years, give or take. Not that there weren't great wines being made for a long time prior, but more that the world has really only recently taken notice. The diversity and quality of the native grapes from the region are the reason. Campania is easily the most impressive white wine region in Italy with regards to local grape varieties; Fiano, Greco, Falanghina are the big three but the pool of incredible wines goes deeper still with Coda di Volpe, Pallagrello Bianco and Biancolella. Too often the world measures the “best” wines in red only, and outstanding wines made from Aglianico for generations have more than proven its varietal worth. But wines from Piedirosso, Pallagrello Nero and Casavechia are now turning heads and making believers of wine lovers out there, like you, who are taking time to discover them. -Kevin Wardell, October 2020 WINE NO.1 Vadiaparte Coda di Volpe Irpinia, Campania, Italy 2019 Organic RE-ORDER: $19/ VADIAPARTE CODA DI VOLPE GRAPE: CODA DI VOLPE To get to the bottom of the “Tail of the Fox” we’ll just yield the floor to our friend and mentor, Ian D’agata: “Though teachers will never admit it, they almost always have a favorite student in their class, much as writers will always have a favorite one of their characters over another. -

Discovery and Genotyping of DNA Sequence Variations in Grape

University of Naples “Federico II” Department of Agriculture PhD in Agrobiology and Agrochemistry - XXVII cycle (2012-2015) - Discovery and genotyping of DNA sequence variations in grape. PhD Student: Tutor: Dott.ssa Clizia Villano Prof. Riccardo Aversano Cotutor: Prof. Domenico Carputo I am among those who think that science has great beauty. A scientist in his laboratory is not only a technician: he is also a child placed before natural phenomena which impress him like a fairy tale. Marie Curie (1867 - 1934) Table of contents Abstract 1 Chapter 1 General introduction 1.1 Origin and evolution of the cultivated grape, Vitis vinifera 3 1.2 Vitis vinifera reproductive biology 9 1.3 Grapevine breeding and management in the -omics era 10 1.4 Grapevine and its genome 17 1.5 Resistance and susceptible traits to European grapevine disease 18 1.6 References 22 Chapter 2 Grapevine biodiversity in Campania region: its investigation through molecular and transcriptomic markers 2.1 Introduction 28 2.1.1 Aim of the research 34 2.2 Materials and methods 35 2.2.1 Plant material 35 2.2.2 Sample collection 37 2.2.3 Microsatellite analysis 37 2.2.4 Retrotransposon-based genotyping 38 2.2.5 Molecular markers data analysis 38 2.2.6 Gene expression analysis 39 2.2.7 Polyphenols chemical analysis 41 2.2.8 Wounding treatment 41 2.3 Results 2.3.1 SSR analysis 42 2.3.2 Retrotransposon-based genotyping 48 2.3.3 Phenyl-propanoid pathway genes expression analysis 49 2.3.4 Phenyl-propanoid chemical analysis 52 2.3.5 Wounding treatment 54 2.4 Discussions 55 2.5 Conclusions 61 2.6 References 63 Chapter 3 Investigation of grapevine basal immunity 3.1.Introduction 3.1.1 The plant immune system 72 3.1.2 Elicitors, effectors and R genes in grapevine 74 3.1.3 The most economically important grapevine disease: Powdery mildew 77 3.1.4 Functional genomics strategies to investigate grapevine defense to powdery mildew 79 3.1.5 Aim of the research 81 3.2. -

Fine Wine Writing & Wine Reviews from Jancis Robinson

Campania stories | Fine Wine Writing & Wine Reviews from Jancis Robinson 13/01/2014 19:21 Search Advanced search... Enter search term Tasting notes Search Home Tasting notes Forum News Our views Videos Your views Maps Oxford Companion Instant expert Membership Ethical policy Free for all Inside information Events diary Latest articles You are here: Home >> Tasting articles >> Campania stories Welcome Walter Speller Campania stories My account | Logout [Previous] [Next] 23 Dec 2013 09:11 by Walter Speller [Enable] [Edit] [Delete] [Create new] The most pressing matter in Campania is getting married, should you believe the many billboards along the way from Naples airport to Irpinia, one of Campania’s largest wine- producing regions. Smiley, happy youngsters in white wedding gowns and classic black suits are literally plastered all over the place. The Italian divorce statistics may tell a different story, but getting married is still very much the norm here. But I didn’t travel all the way to a cool and very rainy Irpinia last March to ponder ads for wedding attire. I was there to submerge myself in Campanian red wines. Arguably the most famous is Taurasi, made of Aglianico, and a wine with such considerable acid and tannins it earned itself the nickname ‘Barolo of the south’. See our consideration of the most famous Taurasi of all, made by Mastroberardini, reviewed back to 1952. We'll be Latest articles publishing more on other producers of Taurasi in the near future. Argentina: the tasting notes Campania, which is often accused of being inert when it comes to marketing its (Tasting articles) exceptional wines even though it can boast some of Italy’s most interesting indigenous Administration 15 Jan 2014 by Richard Hemming grape varieties, is a region with as many as 15 DOCs and 4 DOCGs, the highest Italian denomination. -

Terre Del Principe

January 2010 Terre del Principe CCMMKK Terre del Principe (“the prince’s land”) is located in Castel Campagnano, which is a province of Caserta in the Campania region. As Nietsche wrote: “The seed of the thought is the challenge. Or love.” In the Mancini family’s case the seed was love for the land, love for the wine, and the need to do not just well, but to excel. They have a sense of pride in having met the Manuela Piancastelli e Peppe challenge of rediscovering and bringing back to life Mancini Pallagrello Bianco, Pallagrello Nero and Casavecchia. Peppe Mancini rediscovered both Pallagrello and Casavecchia grapes. It was he who believed in the potential of these native grape varieties and of this territory, so very appreciated by the House of Bourbon. A long study together with the University of Naples and the Region of Campania has finally resulted in the entry of Pallagrello Bianco, Pallagrello Nero and Casavecchia into the national catalogue of winemaking Campania region and its provinces grapes. The friendship and advice of Luigi Veronelli, the passion of the oenologist Luigi Moio, and the counsel of agronomist Gaetano Pascale complete the picture. The estate: 11 hectares of vineyard (7 owned, 4 OWNER: Manuel a Piancastelli e Peppe Mancini Terre del Principe srl leased). WINEMAKER: Luigi Moio Via S.P. SS Giovanni e Paolo- Vineyards: C.Campagnano 30 81010 Castel Castel Campagnano (area) guyot's system with VARIETALS PLANTED: Pallagrello Bianco, Campagnano(CE) Italia Pallagrello Nero, Casavecchia a density of 5,000 vines /ha in. Tel/Fax: (+39) 0823.867126 TOTAL ACRES: 7 hectares of property + 4 Pontelatone and Castel di Sasso (area): Old hectares leased espaliers with a density of 3,000 vines/ha in. -

Wines of Campania

WINES OF CAMPANIA SPARKLING “Altacosta” Brut Methodo Classico, Tenuta San Francesco I 10/48. Bianca Zita and Bianca Tenera grapes. Classic method, same as in Champagne. Perlage fine, rich and never ending. Citrus notes of the Amalfi coast, along with intense aromas of minerality and expansive florality. In the mouth, it recalls well the richness of perfumes, and sports a beautiful structure, tasty and fresh, persistent and fruity. Gragnano, "Otto Uve," 2019, Salvatore Martusciello I 9/42 A blend of 8 grapes. Vivacious with a touch of effervescence. Hints of violet, strawberry, rose and raspberry. To be drunk cold. Sparkling red, not white. ROSATO Roseto del Volturno, 2018, Terre di Principe I 10/48 Pallagrello and Casavecchia grapes. A meaty rosato, with deep notes of black cherry, pepper and menthol. Alive and fresh. “Faive,” 2018, Nino Franco | 10/48 Sparkling rose. “Faive,” from the Venetian dialect meaning “sparks.” When farmers burn the wood from pruning, the direction the sparks fly is said to forecast the result of the harvest. This wine is made using a blended wine from Merlot and Cabernet Franc, making this wine very special and different. WHITE Falanghina, "16 Marzo," 2017, Nicola Trabucco I 9/42 100% Falanghina. Fresh and floral with good acidic structure. “Lacryma Christi,” 2017, Contea di Sylva Maia I 9/42 80% Coda di Volpe, 20% Falanghina. White stone fruit and macadamia, finishing with an almond skin and jasmine note. Textured, yet crisp. Fiano, “Bechar,” 2018, Cantine Antonio Caggiano I 10/48 100% Fiano di Avellino. Complex, aroma of flowers, dried fruit and spices. -

Rosemary's Takes a Page from Cotogna with $40 Bottles - Eater NY

27/2/2018 Rosemary's Takes a Page From Cotogna With $40 Bottles - Eater NY NEW YORK WINE 5 Rosemary's Takes a Page From Cotogna With $40 Bottles BY TALIA BAIOCCHI JUL 12, 2012, 7:15AM EDT WELCOMe TO DECANTED, IN WHICH EATER WINe EDITOR TALIA BAIOCCHI GUIDES US THROUGH THE TREACHEROUS WORLD OF NEW YORK WINe LISTS. ROSEMARY'S, A NEW RUSTIC ITALIAN RESTAURANT FROM THE FOLKS AT BOBO, OPENED ITS DOORS LAST MONTH TO A STEADY STREAM OF GROWN-UP SORORITy TYPES AND FASHIONABLE BANKERS. IT LOOKS LIKE A CRATE & BARREL CATALOG FULL OF UNFINISHED FURNITURE—WHICH, IT TURNS OUT, IS ACTUALLY A GOOD THING. IT'S ONE OF THE MORE BEAUTIFUL RESTAURANTS IN THE WEST VILLAGE IN A LARGE CORNER SPACE ON GREENWICH AND WEST 10TH THAT KEITH MCNALLY WAS EYEING FOR PLUINO'S 2.0. ONCE INSIDE IT'S EASy TO SEE WHY. BUT MCNALLy EVENTUALLY BACKED OUT AND THE BOBO FOLKS INSTALLED THEIR ROOF- TO-TABLE ITALIAN RESTAURANT WITH THE HELP OF CHEF WADE MOSES, FORMERLY OF BABBO AND LUPA, https://ny.eater.com/2012/7/12/6566053/rosemarys-takes-a-page-from-cotogna-with-40-bottles 1/5 27/2/2018 Rosemary's Takes a Page From Cotogna With $40 Bottles - Eater NY AND BEVERAGE DIRECTOR DAN CHRISTENSEN, A FORMER SOMMELIER AT MANZO AND A RECENT NYC IMPORT FROM COLORADO. ONE OF THE BIG DRAWS HERE IS THE ROOFTOP GARDEN, WHICH FINDS A WAY TO CREEP DOWN INTO THE RESTAURANT AND DEPOSIT POTTED PLANTS AND HERBS ONTO MOST OF THE AVAILABLE SHELVING AND TABLE SPACE. -

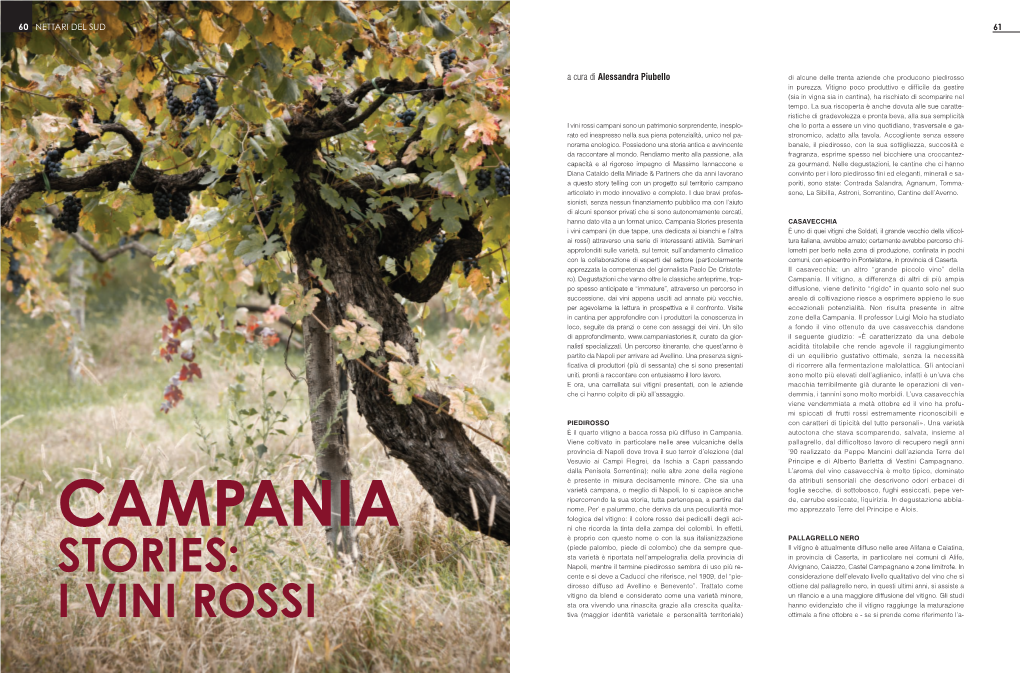

The New Campania Campania Is Italy’S Most Exciting Wine Region, Says Tom Maresca

campania The new Campania Campania is Italy’s most exciting wine region, says Tom Maresca. An ambitious new generation is heading south to work the land that their parents and grandparents fled, with outstanding results IT mAy seem paradoxical to call Campania, with ‘A handful of 2,500 years of wine history, a ‘developing’ wine region. But despite its ancient traditions, the rediscovered presence of pioneers of the modern rebirth of Italian wine and the fact that its Taurasi stands and rescued among the finest red wines of Italy, Campania is in the throes of an exciting expansion and varieties are development. much of this turns on the revival of several ancient and nearly lost varieties. exciting This spring I attended Campania Stories: I Vini Rossi, a week-long event held in Naples and growers with Avellino. I tasted nearly 200 red wines from every corner of Campania: Avellino, Benevento, Caserta, their potential’ Napoli and Salerno. I met with producers, some old hands or scions of well-known wine families, but many young and enthusiastic, filled with energy and optimism about their land and their wines. I was Cuomo, the premier producer of the area. Beyond particularly for its magical tannins,’ says Giovanni impressed by the respect shown for the region’s that, more and more producers are working with Ascione, owner of award-winning Nanni Copè. great past and the will to renew that vinous legacy. Piedirosso as a single varietal. After centuries in the ‘Those are abundant, but very silky. Pallagrello Nero shadow of Aglianico, whose asperities it can soften, can show beautiful red fruits on the nose and Piedirosso: a revival Piedirosso is showing new dimensions as better palate.